- Различные архитектурные композиции многофункциональных гелиокомплексов

В. В. Захаров

Практика показывает, что строительство многофункциональных промышленных гелиокомплексов осуществляется не сразу, а поэтапно, пусковыми блоками. Непрерывный рост производства мощностей, изменение характера исследований, если это научное производство, модернизация технологии приводят к постоянным изменениям характера застройки. Все это придает композиции многофункциональных гелиокомплексов «открытый», развивающийся характер. Вся система композиции должна представлять собой единый, пространственно развитый ансамбль, состоящий из нескольких взаимосвязанных локальных комплексов. Проектирование такого ансамбля не означает, что нужно изобретать принципиально новые архитектурно-планировочные решения или заимствовать их из классических примеров. Определяющими здесь должны быть творческая концепция автора и уровень подготовки в вопросах гелиотехники и энергоактивности зданий.

Точность выражения функции создает основу для создания художественного образа. Но влияние функции на архитектурную форму проявляется многосложно — от целого к деталям, и только всесторонний учет этого влияния способствует созданию соответствующего пространства. Однако архитектору нередко приходится решать сложные проблемы, вытекающие из противоречия функций и общей задуманной им композиции комплекса. К примеру, это относится к проблеме взаимодействия функции и симметрии. Симметрия нередко достигается привлечением каких-то излишних пространств и объемов, поэтому именно симметрия во множестве случаев является формальным насилием над функцией.

Сегодня, создавая гелиокомплексы, непременно надо иметь в виду возможность их развития. Жесткая симметрия может затруднить, если не исключить вовсе такую возможность. Конечно, все это не значит, что симметрия как средство архитектурной композиции должна быть исключена. Есть такие задачи, где она оказывается уместной, даже необходимой, например в гелиоэнергетике.

Динамическая симметрия в отличие от статической предоставляет иные возможности. Она подразумевает не тождество, а подобие уравновешенных в пространстве масс. Здесь достигается многообразие построений в единстве с индивидуальным содержанием объекта и его элементов. Такая архитектурная композиция будет всегда богаче и содержательнее, в ней свободно найдут свое место ее составляющие, она вместит в себе большее разнообразие форм, предоставив возможность естественного самовыражения для каждой функции. В этом случае возникает больше возможностей для создания яркого, оригинального архитектурного образа.

При проектировании многофункциональных гелиокомплексов приходится сталкиваться с различными проблемами познания сложных взаимодействий различных функций, разных технологических процессов, с помощью логики и интуиции доходя до создания своих пространственных структур, в которых функция и технология получают четкое разрешение.

Общая структура комплекса в первую очередь определяется конкретной ситуацией, в которой предполагается его размещение: природным ландшафтом, спецификой окружающей среды, близостью других объектов, памятников истории и культуры, наличием сложившихся традиций. Для оценки потенциальных энергетических ресурсов того или иного района нужно иметь сведения об обшей сумме поступления солнечной энергии в различные периоды года и дня, а также о возможных пределах их варьирования с помощью различных инженерных и архитектурных приемов, т. е. необходимо определить солнечные энергоресурсы зданий.

Один из путей решения задачи экономии в строительстве традиционных видов энергии состоит в том, чтобы наделить здания способностью не только потреблять и рассеивать энергию, но и улавливать ее из окружающего пространства с помощью специальных устройств, преобразовывать, включать в текущий энергетический баланс, увеличивать освещенность за счет отраженного света, т е. здания должны обладать способностью повышать свою энергетическую активность.

Рис. 5.9. Генеральный план комплекса с линейно поперечной системой

Эти особенности должны определять и архитектурную организацию комплекса. При формировании гелиотехнического комплекса особое значение приобретает конкретизация системы функциональных, транспортных, инженерно-технических, информационных и других коммуникаций в пространстве, чем осуществляется сведение отдельных элементов в единый многофункциональный комплекс. Форма пространственной системы многофункционального гелиокомплекса может быть самой разнообразной. В качестве основных вариантов возможны следующие формы в плане:

линейная — функциональные зоны и объекты располагаются по продольной оси, как правило, с севера на юг (рис. 5.8);

линейно-поперечная — зоны и объекты располагаются по продольной оси с одним или несколькими смещениями относительно оси с образованием поперечных второстепенных осей (рис. 5.9);

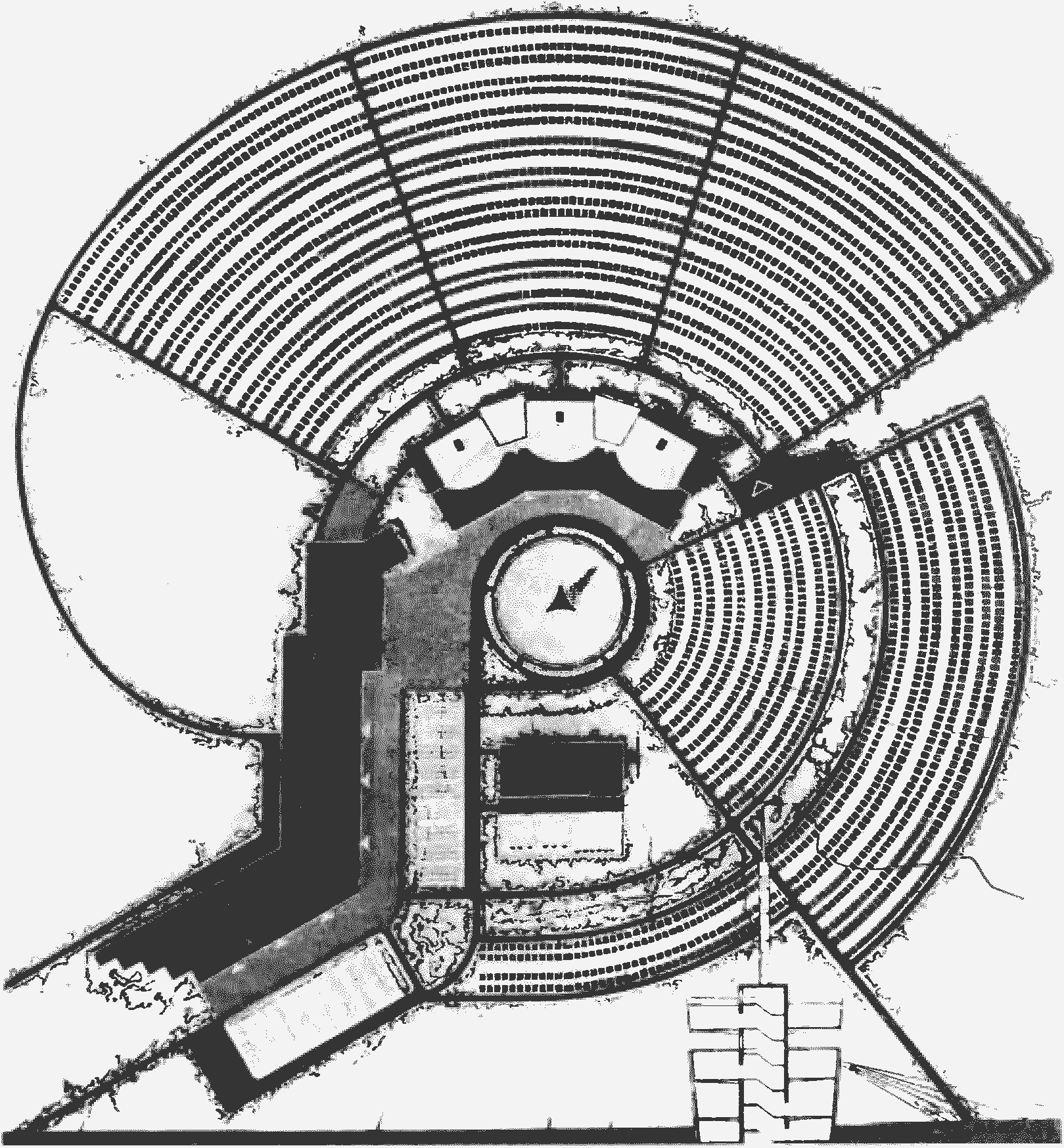

центрально-периметрическая — зоны и объекты располагаются вокруг центральной площади, которая является пешеходной и общественной зоной, а транспортная зона — по внешнему периметру (рис. 5.10);

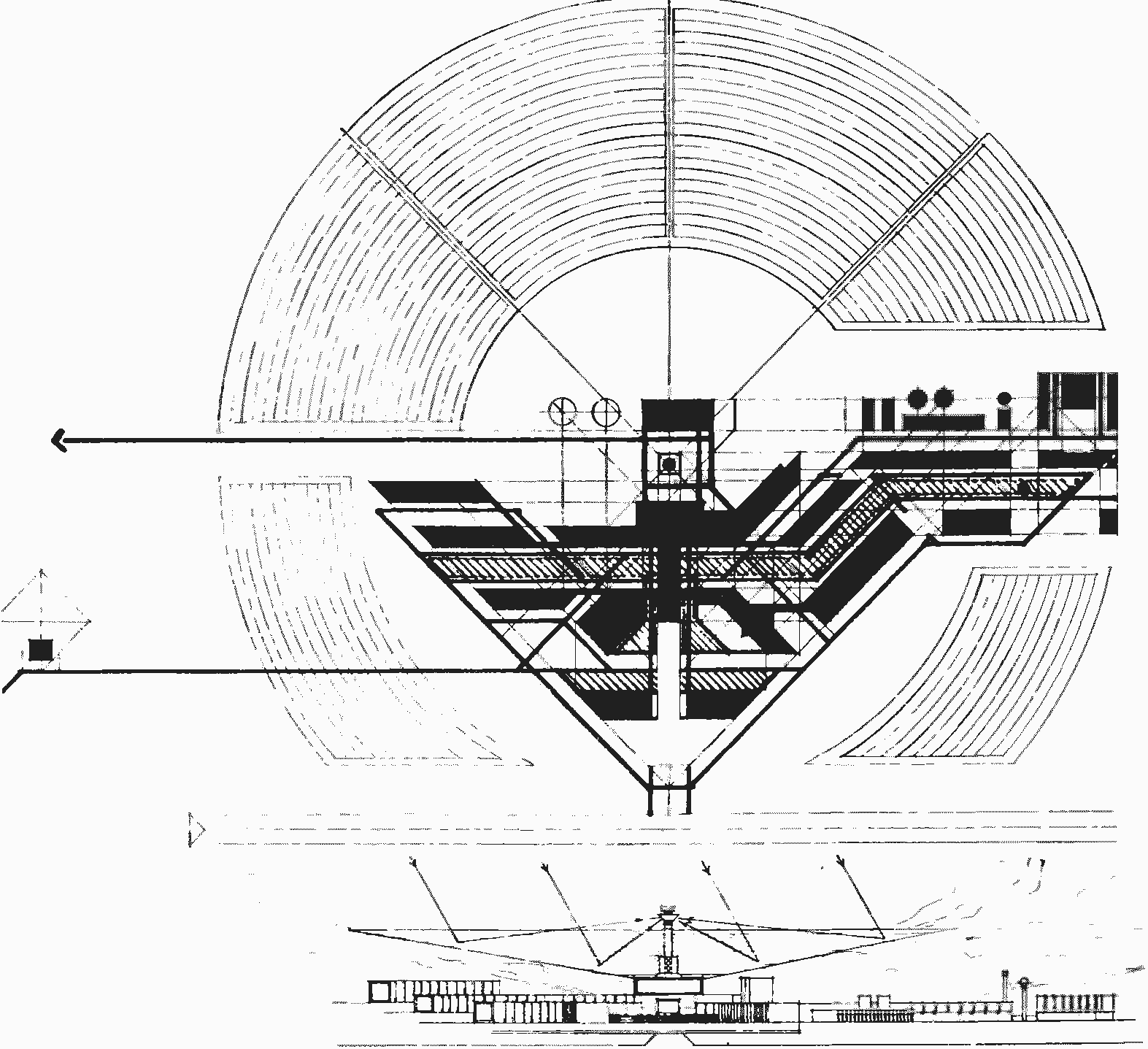

центрично-фокусированная — зоны и объекты размещаются вокруг открытой площади, в геометрическом центре которой может размещаться высотное сооружение с парогенератором, вытяжной трубой, водонапорной башней и т. д., образуя замкнутое пространство, относительно изолированное (рис. 5.11).

Рис. 5.10. Генеральный план комплекса с центрально-периметрической системой

Возможно развитие пространства по вертикали, в том числе:

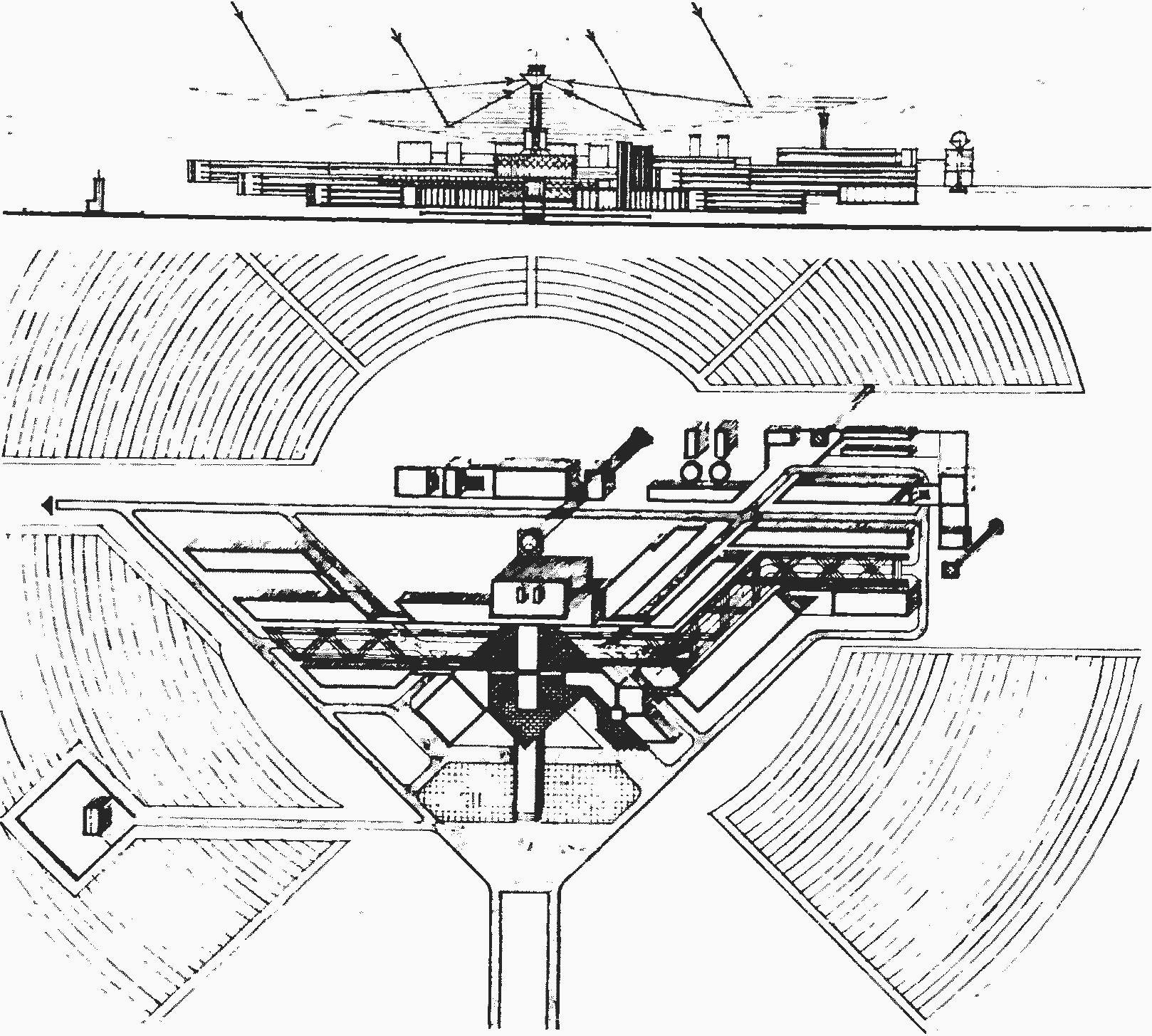

ступенчатое зоны и объекты размещаются на рельефе в виде террас и площадок (рис. 5.12);

ярусное — зоны и объекты располагаются в различных уровнях (рис. 5.13), включая подземные пространства (тоннели в многофункциональных научнопроизводственных гелиокомплексах).

Рис. 5.11. Генеральный план комплекса с центрично-фокусированной cucтемой

В зависимости от конкретной градостроительной ситуации, общего замысла и сочетаний пространственных систем могут приниматься разнообразные композиции многофункциональных гелиокомплексов: фронтальная, угловая и т. п., в том числе могут быть варианты симметричные и асимметричные, одно- и многоэтажные с различным наборов зданий и сооружений, разнохарактерных и разномасштабных, со всевозможными системами гелиоустановок, с различными вариантами фасадов и солнцезащитным экранированием.

Образная характеристика многофункционального комплекса может быть обострена высотными доминантами. Увеличение числа вариантов может быть достигнуто при использовании рельефа и зеленых насаждений, которые вносят своеобразие, образуют эффектно изменяющиеся формы, фактуру, цвет. Разнообразие композиции комплексов определяется не только конкретными местными условиями, но и творческим архитектурным замыслом автора. Во всех случаях важными требованиями, предъявляемыми к архитектуре многофункциональных научно-производственных гелиокомплексов, являются композиционная целостность и способность развития, а также пространственная связь с ближайшим окружением.

Фундаментальный принцип проектирования энергоактивных объектов — полифункциональность ограждений, в которых элементы солнечного коллектора и тепловой защиты здания совмещены и дополняют друг друга. Стремление достичь максимального комфорта и высокой архитектурной выразительности и индивидуальности объекта не должно противоречить дополнительным гелио- и теплотехническим требованиям, обусловленным новыми функциями энергоактивных зданий (рис. 5.14).

Следующая ступень в развитии солнечных зданий состоит в разработке и строительстве крупных гелиокомплексов, многофункциональных агропромышленных гелиокомплексов, многофункциональных научно-производственных гелиокомплексов, промышленно-селитебных гелиокомплексов, комплексов ГЭС—СЭС—СП (солнечные печи). Это более высокая фаза, объединяющая два, три или несколько подразделений, дополняющих друг друга по принципу взаимного перераспределения энергии либо по принципу централизованного сбора, преобразования и раздачи энергии, а также использования солнечной радиации в технологическом процессе многофункциональных гелиокомплексов (рис. 5.15). Соединение нескольких разнотипных производств в одном комплексе значительно снижает удельный расход наружных ограждений на единицу объема здания и во столько же раз уменьшает затраты теплоты на его отопление.

Актуальность конечной задачи экономической совместимости зданий с природно-климатическими условиями среды определила появление нового направления в архитектуре. Приобретая возможность с помощью конструктивных и объемно-планировочных элементов реагировать на суточные и сезонные изменения температурно-радиационных параметров климата, многофункциональные гелиокомплексы как бы проявляют черты биологического организма.

При проектировании многофункциональных гелиокомплексов должны соблюдаться все технологические и функциональные требования, предъявляемые как к комплексу в целом, так и к отдельным функциональным подразделениям.

Значительный эффект достигается и при объединении подразделений со сходными технологическими процессами, требующими однородных групп технологических или инженерно-вспомогательных помещений. При объединении групп объектов различного назначения следует дифференцировать способы объединения по степени функциональной общности в пределах одной функционалы ной группы.

Система проектирования многофункциональных гелиокомплексов предполагает творческое использование различных художественных средств и приемов архитектурной композиции, а целостное решение открытых и закрытых пространств должно обеспечивать связь с окружающей средой. Архитектурная выразительность комплексов может достигаться пластикой объемов в сочетании с использованием индивидуальных решений энергоактивных зданий и организации площадок для гелиоустановок. При сохранении общего композиционного пластического решения можно достаточно широко варьировать фасады по протяженности, высоте и соотношению энергоактивных глухих и остекленных поверхностей плоских и рельефных элементов.

Навесные конструкции стен, наименее связанные со структурой здания, обеспечивают возможность разнообразных сочетаний элементов наружных ограждений, что позволяет практически для каждого комплекса создать свой вариант фасада. Панели ограждений, являясь энергоактивным элементом экстерьера и интерьера, варьируются в пределах унифицированного модуля в зависимости от требований освещенности помещений с одной стороны и внешних условий — природно-климатической характеристики района строительства, ориентации фасадов, характера окружения и т. д. с другой (рис. 5.16).

Представленные проектные схемы вариантов общего пространственного решения комплексов демонстрируют методический подход к проектированию научно-производственных комплексов с использованием солнечной энергии. В проектных схемах предлагаются варианты компоновок элементов в много функциональных гелиокомплексах научно-производственных центров для градостроительных ситуаций, различных по составу, объемам, композиции. Проек ты разработаны в компактном, центричном, угловом, линейном и свободном композиционных вариантах (см рис. 5.8-5.13).

Рис. 5.12. Генеральные планы комплексов с размещением основных зон на рельефе