- Архитектурно-строительные приемы разработки гелиоэнергоактивных зданий

Здания и сооружения, снабженные устройствами, предназначенными для тепло- и холодоснабжения, приготовления горячей воды либо выработки других видов энергии за счет улавливания и преобразования энергии Солнца, целесообразно называть гелиоэнергоактивными [1—3]. Иногда такие здания называют солнечными.

Архитектура солнечных зданий призвана отображать суть научно-технических идей, относящихся к гелиотехнике, с интерпретацией их через технические решения конструктивных элементов и целенаправленно разрабатываемые форму и ориентацию облучаемого объекта Специальные приемы архитектурного проектирования формы и ориентации таких зданий и дополнительные требования к ним, вытекающие из свойств поля солнечной радиации (см. п. 1.1), направлены на повышение их энергетической и экологической эффективности и экономичности. Регулирование с помощью таких приемов солнечных энергоресурсов зданий и фактический уровень их использования могут варьироваться в широких пределах как на стадии градостроительного и архитектурного проектирования, так и в процессе эксплуатации. Гелиотехнические требования к градостроительному проектированию энергоактивных зданий и адекватные им приемы сводятся к следующему.

При выборе площадки и конкретной привязке к ней гелиоэнергоактивного здания нужно принять такую удаленность последнего от других объектов, чтобы обеспечить незатеняемость всего здания или, по крайней мере, приемных элементов его гелиоустановки другими зданиями, инженерными сооружениями или окрестными рельефными образованиями круглогодично или в период работы гелиоустановки.

Гелиоэнергоактивное здание или сооружение может быть размещено автономно или привязано к системе других зданий, расположенных вместе с ним на открытой горизонтальной площадке, на солнечном склоне естественного или искусственного рельефного образования либо у его подножья. Кроме того, на склоне рельефного образования могут быть выполнены или размещены отражатели, усиливающие солнечную облученность энергоактивного здания. В комплексных решениях возможно частичное или полное введение энергоактивного здания (сооружения) в солнечный склон рельефного образования. Примеры различных градостроительных решений привязки энергоактивных зданий показаны на рис. 2.1.

1 Архитектурная обработка рисунков гл. 2 выполнена Е. С. Абдрахмановым.

Рис. 2.1 Варианты градостроительных решении размещения здании на площадках с различным рельефом местности и приемы повышения их энергетической экономичности и солнечной энергоактивности

а — отдельно стоящее на открытой горизонтальной площадке незатеняемое здание со стационарным коллектором солнечной энергии; б — то же, группа зданий, образующая энергетический комплекс с перераспределением солнечной энергии между объектами; в — производственное здание у обработанного склона с повышенным отражением солнечной энергии, г — комплексное здание с внешними отражателями на южном склоне рельефного образования; д — группа многоэтажных домов (жилые дома, санаторные корпуса) с общей системой отражателей; е энергоактивное здание, врезанное в южный склон рельефного образования, 1 — коллектор, 2 — отражатель

Рис. 2.2. Энергоактивные конструкции здании, совмещенные с коллектором солнечной энергии а — скатное покрытие; б — плоское покрытие; в — наружная стена здания г — ограждение балкона, лоджии, д — цоколь здания; е — автономный коллектор; 1 — коллектор солнечной энергии, 2 — аккумулятор; 3 — тепловой насос; 4 — каналы для теплоносителя; 5 — насос; 6 — радиатор, 7 — устройство для охлаждения теплоносителя

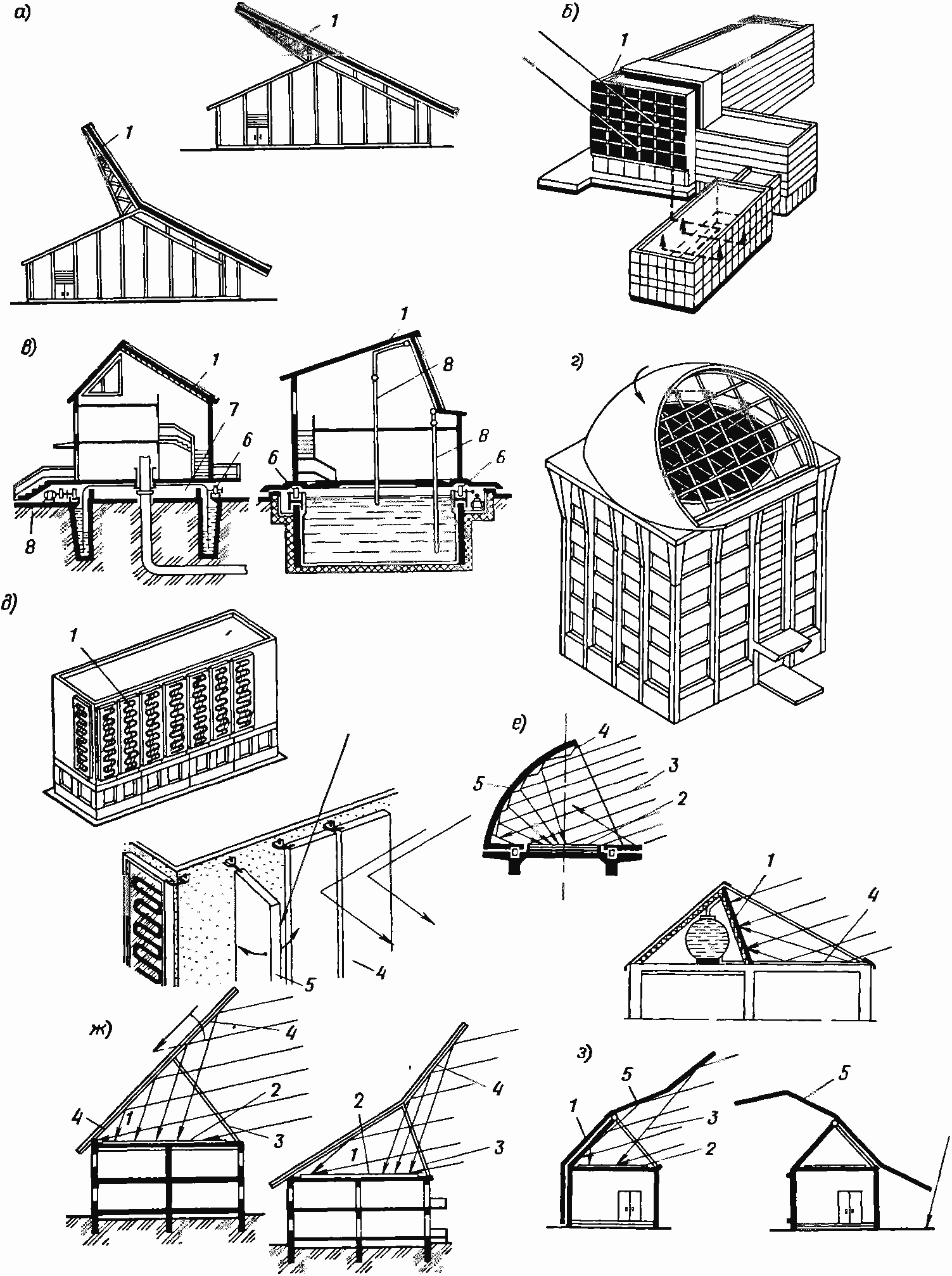

Рис. 2.3. Конструктивные приемы повышения энергетической активности зданий

а — частичный вынос коллектора солнечной энергии за габариты здания; б — размещение дополнительного (или основного) коллектора на смежном здании, в — вращение здания в режиме слежения за солнцем, г — коллектор, следящий за солнцем; д — панельно-поворотный коллектор, е — оптическое дополнение коллектора отражателем, совмещенным с внутренним ограждением здания, ж — то же, плюс внешний отражатель, з — применение поворотных экранов-отражателей; 1 — коллектор; 2 — гелиоприемник; 3 — селективно прозрачная защита; 4 — отражатель; 5 — поворотный защитный элемент; 6 — роликовые опоры вращения, 7 — воздухоопорный фундамент, 8 — каналы для циркуляции теплоносителя

Выбор конкретной схемы привязки здания зависит от необходимой степени энергозамещения, определяемой дефицитом энергии или экономическими обоснованиями. Одновременно должен быть решен вопрос о выборе типа гелиоустановки для проектируемого здания и необходимой площади коллектора. Для этого определяют солнечные энергоресурсы здания и отдельных его элементов (стен, покрытия) и устанавливают диапазон возможных изменений ресурсов в соответствии с методикой п. 1.1. Затем, сопоставив ресурсы с потребностями и решив вопрос об энергетически целесообразной и приемлемой по всем другим параметрам (технологическим, эстетическим) форме здания, выбирают один из следующих вариантов компоновки и размещения энергоактивных элементов: здание с автономными или накладными (навесными) энергоактивными устройствами (обычное здание традиционных архитектурных решений, около которого или на котором размещены приемники энергии, а также системы ее преобразования, аккумулирования и использования);

здание с энергоактивными конструкциями (в здании с традиционным объемно-планировочным решением часть ограждающих конструкций выполнена поли- функциональной, т. е. совмещена с коллектором, аккумулятором солнечной энергии);

энергоактивное здание с повышенной энергетической экономичностью (здание энергетически эффективной формы и ориентации, в котором использование солнечной энергии обязательно дополнено применением устройств и полифункциональных конструкций, снижающих его собственные энергозатраты).

Следующий гелиотехнический аспект архитектурного проектирования здания заключается в выборе конструкций для размещения на них или совмещения с ними коллектора солнечной энергии. Для этого могут быть выбраны (рис. 2.2.): скатное или плоское покрытие; наружные стены ориентаций, обеспеченных солнечной энергией; ограждения балконов, лоджий или соляриев; оконные проемы или зенитные фонари, солнцезащитные устройства; цоколь здания или конструкции, расположенные ниже цоколя; автономно расположенный в окрестностях здания коллектор или аккумулятор.

Если дефицит энергии превышает собственные солнечные энергоресурсы здания, то производят технико-экономическое сравнение эффективности градостроительных приемов повышения притока солнечной энергии, достигаемого применением внешних направленно отражающих экранов, а также следующих архитектурно-строительных приемов (рис. 2.3):

частичный вынос гипертрофированного коллектора за конструктивные габариты здания или применение дополнительного автономного коллектора, энергетически связанного со зданием;

размещение дополнительного коллектора на смежном энергетически индифферентном (обычно вспомогательном) объекте: гараже, теневом навесе, беседке, трансформаторной будке или совмещение коллектора с конструкциями этих объектов;

вращение энергоактивного здания в режиме слежения за солнцем или иные цикличные перемещения, увеличивающие улавливание и аккумуляцию солнечной энергии;

введение коллектора, следящего за солнцем;

другие виды трансформации ограждений, повышающие их энергоактивность и энергетическую экономичность;

применение внутренних отражателей, повышающих концентрацию солнечной энергии на гелиоприемнике и соответственно экономичность коллектора;

введение внешних отражателей, увеличивающих энергоактивность светопроемов и коллекторов солнечной энергии;

снабжение отражателями трансформируемых элементов здания (защитных створок на окнах, зенитных фонарях, в системе коллекторов солнечной энергии);

снабжение направленными отражателями смежных зданий и сооружений с целью повышения энергооблученности приемников проектируемого здания;

сочетание в различных вариантах и мультипликация приемов, изложенных выше.

В вариантах размещения части коллекторов или отражателей на смежных строительных объектах, которым солнечная энергия не нужна, реализуется идея строительного гелиокомплекса, включающего группу зданий и сооружений, образующих единую гелиосистему, объекты которой дополняют друг друга по принципу взаимного перераспределения энергии в зависимости от ее дефицита или избытка (см. рис. 2.1, б-д, 2.3, б и 2.4). Другой принцип образования строительного гелиокомплекса как единой энергоактивной системы имеет в основе централизованный сбор солнечной энергии от группы зданий или сооружений, преобразование ее в средне- или высокотемпературной установке и последующее снабжение преобразованной (тепловой, электрической) энергией объектов комплекса (рис. 2.5).

Рис. 2.4. Группировка зданий и сооружений в строительные гелиокомплексы повышающие энергетическую эффективность зданий в поле солнечной радиации

а — подвижное опирание на ствол башни маяка или другого осесимметричного объекта двух обитаемых энергоактивных объемных блоков с возможностью их вращения в режиме слежения за солнцем и дополнительного снабжения солнечной энергией от поворотных экранов-отражателей (СССР); б — дополнительное снабжение коллектора автономного здания солнечной энергией от направленно отражающих экранов, регулируемо укрепленных на стволе радиорелейной мачты или другой высотной опоры инженерного сооружения (СССР), 1 — коллектор, 2 — отражатель, 3 — высотное сооружение; 4 — мобильный энергоактивный блок

Рис. 2.6. Здания с размещенными на них ветроколесами

Рис. 2.5. Строительный гелиокомплекс Н. П. Селиванова (СССР), образованный из группы зданий, которые концентрированно отражают солнечную энергию на единый коллектор (солнечную энергетическую централь), совмещенный с верхней частью стены здания повышенной этажности