Микродвигатели, мощностью от малых долей ватта до 500 вт, все более широко применяемые в схемах телемеханики, автоматики, вычислительных устройств, составляют специальную сложную область электротехники [Л. 20, 21, 23]. Даже краткое изложение методики их наладки может быть представлено только в отдельной работе. Вместе с тем наладчики электроприводов часто сталкиваются с необходимостью проверки работоспособности микродвигателей, а в ряде случаев — проверки возможности выполнения определенных функциональных операций. Ниже приводится рекомендуемый подход к вопросу.

Проверка микродвигателя должна начинаться с определения его типа и конструкции. В литературе [Л. 20, 23] принято подразделение микродвигателей на коллекторные, асинхронные и синхронные. Выбор исполнительного двигателя определяется родом автоматического устройства и условиями его работы. В качестве машин, регулируемых по скорости, по моменту и перемещению, служат коллекторные и асинхронные двигатели. Коллекторные двигатели могут быть постоянного или переменного тока, а также универсальными. Асинхронные двигатели изготовляются с короткозамкнутым, с полым немагнитным и с полым магнитным роторами. Синхронные двигатели, используемые для вращения механизмов с постоянной скоростью, по принципу действия называются реактивными, гистерезисными или двигателями с активным ротором.

Рис. 4-24. Внешние характеристики микродвигателей.

а — двигатели постоянного тока с якорным управлением; б —то же, но с полюсным управлением; в—универсального коллекторного двигателя, приспособленного для работы на постоянном и переменном токе; г — асинхронного двигателя, работающего при скоростях выше синхронной; д — асинхронного двигателя при амплитудно-фазовом управлении; е — гистерезисного двигатели;

ж — коэффициент сигнала,

Во время наладки микродвигателей (МД) выполняются работы общего характера, изложенные в гл. 1: производится внешний осмотр, измеряются сопротивления изоляции и сопротивления постоянному току. Микродвигатели проворачиваются вручную, и проверяется свобода их хода, причем во многих случаях совместно с механизмом.

Рис. 4-25. Измерение электромагнитного момента и момента сопротивления привода микродвигателя.

Перед подачей рабочего напряжения на МД необходимо проверить, допускается ли его длительное включение; нормируемый режим работы зависит от тока МД и схемы его питания. Следует иметь в виду, что вследствие малого габарита МД его постоянная нагрева очень мала и в случае больших токов он может сгореть за доли секунды. Поэтому надежность установки зависит от правильного выбора быстродействующей защиты, осуществляемой обычно плавкими вставками.

Вместе с тем во многих схемах обмотки МД подключаются к источникам питания без каких- либо индивидуальных средств защиты. Это принято в установках, на которых поврежденный микродвигатель может быть легко заменен, а устройства защиты по стоимости и габаритам соизмеримы с микродвигателями. От устройств защиты иногда воздерживаются по причине вероятной потери контакта и, следовательно, снижения готовности электроустановки.

Во время работы МД измеряются напряжения на обмотках и токи во всех цепях. При измерениях следует пользоваться детекторными многопредельными приборами с чувствительными гальванометрами, поскольку потребление обычных электромагнитных и даже магнитоэлектрических приборов соизмеримо с потреблением обмоток МД.

Токи и напряжения в цепях МД часто имеют прерывистый характер или сложную форму. При этом показания измерительных приборов могут служить только для сравнительной оценки разных режимов; для получения истинной картины физических процессов необходимо приспособить электронные или шлейфовые осциллографы.

Соответствие каталожным данным и индивидуальные свойства большинства МД определяются механическими характеристиками ω=f(М). На рис. 4-24 для иллюстрации приведены механические характеристики МД разных типов. Характеристики даны в относительных единицах; в качестве базовых величин приняты максимальные значения моментов и скоростей, равных синхронным скоростям, или предельные значения скольжения.

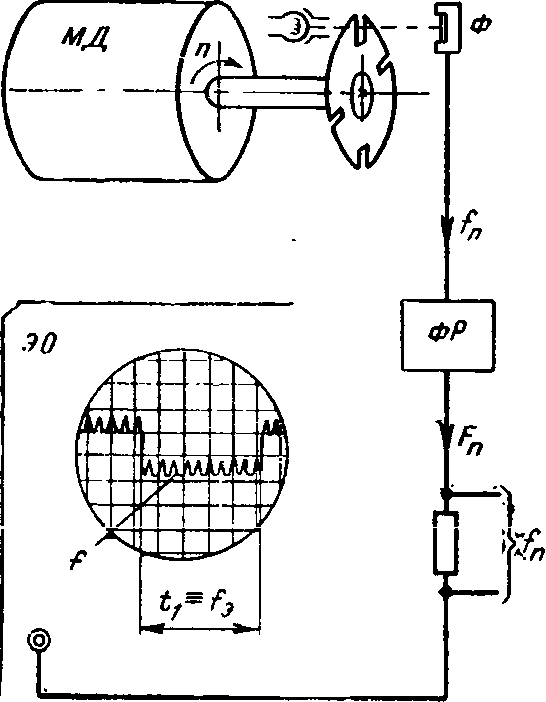

Рис. 4-26. Определение скорости микродвигателя частотным методом.

Измерение моментов на ходу МД связано с методикой специальных измерений, которые выходят за рамки наладочных работ. Однако статические моменты трогания механизма и электрические пусковые моменты МД во многих случаях могут быть измерены в период наладки при помощи рычага с гирями (рис. 4-25).

Статические и электромагнитный моменты часто зависят от начального положения ротора МД и поэтому должны измеряться при разных углах поворота вала; масштабную линейку, служащую рычагом, необходимо уравновесить.

При измерении скорости

стробоскопическим методом (см. § 5-6) или индикатором частотных импульсов. Механические тахометры имеют значительный для МД момент сопротивления и поэтому не могут применяться.

Диск стробоскопа рекомендуется изготовлять фотоспособом; он должен быть легким и хорошо сбалансированным. Для получения частотных импульсов проще всего пользоваться фотореле ФР с подсветкой фотосопротивления Ф (рис. 4-26). Число импульсов может оцениваться с помощью частотомеров (не всегда имеющихся в распоряжении наладчиков), а также обычных электронных осциллографов ЭО. Для этой цели удобно накладывать сигналы f, поступающие от фотореле и пропорциональные скорости, на какой-либо сигнал с неизменной эталонной частотой f=const.

У МД многих типов токи и напряжения содержат пульсации, связанные с зубчатым строением ротора (или якоря). Эти пульсации имеют частоту, пропорциональную скорости ротора и могут использоваться для измерения скорости.

Во время наладки следует проверить, в какой степени исполнительные микродвигатели отвечают различным требованиям специального характера. К таким требованиям относятся: а) отсутствие радиопомех, б) статическая устойчивость или отсутствие автоколебаний токов и скорости, в) отсутствие самохода при снятии сигнала управления.

В ряде случаев МД должны обладать особым быстродействием и следующими специальными характеристиками: а) линейной зависимостью скорости вращения от величины сигнала управления, б) высоким коэффициентом усиления по напряжению, току или мощности (сопоставляется изменение мощности на валу с изменением мощности управляющего сигнала КУ=∆Рд/∆РУ), в) линейностью механических характеристик в заданном диапазоне изменения скоростей ∆М/∆n= const.

Методика проверки названных характеристик связана с детальным изучением теории микромашин и их исследованием на специальных лабораторных стендах [Л. 21, 23].