Задачей этого параграфа является изложение основных требований к приемной аппаратуре и структурных принципов ее построения.

Оптимальное построение и количественные характеристики генератора и приемника индукционного кабелеискателя взаимосвязаны. Для удобства изложения будем рассматривать приемник и генератор отдельно. Однако надо всегда иметь в виду условность получаемых характеристик отдельного блока (генератора или приемника). Приемное устройство содержит индукционный датчик, преобразующий напряженность магнитного поля в электрическое напряжение, усилитель и индикатор. Это устройство должно иметь автономное питание, работать в диапазоне температур от — (30-40) до (+40-50) °C при относительной влажности до 98 %, быть вибростойким, иметь потребление энергии и массу, соответствующие требованиям к переносной полевой аппаратуре [80].

Основной характеристикой приемного устройства является помехоустойчивость. Значительный уровень промышленных помех затрудняет поиск не только места замыкания между фазами, но и места однофазного повреждения перспективным методом аномалии минимального сигнала. Одним из важных путей повышения помехозащищенности приемного устройства является частотная отстройка от помех.

Главным источником помех является ток промышленной частоты (50 Гц). Но из-за отличия формы тока промышленной частоты от идеальной синусоиды в приемной рамке наводятся также сигналы гармоник, кратных 50 Гц. Кроме того, непосредственно в приемном устройстве на его нелинейных элементах сигнал помехи складывается с сигналом генератора частоты fr и образуются сигналы суммарной и разностной частот, в частности (fr ± 50) Гц, (fr + 100) Гц и т. д. При сложении сигнала генератора с наиболее близкой к нему гармоникой частоты 50 Гц могут возникнуть низкочастотные биения, мешающие осуществлять поиск междуфазных повреждений по улавливанию низкочастотных изменений ЭДС, наводимой в рамках в соответствии с повивом жил.

Таким образом следует отстраиваться не только от промышленной частоты 50 Гц, но и от суммарной и разностной частот, а также по возможности от гармоник промышленной частоты, ближайших к частоте fr. Поэтому полоса пропускания селективного кабелеискателя должна быть меньше 50 Гц, при этом частоту генератора желательно выбирать такой, чтобы она была удалена от ближайших η-й и (n+1)-й гармоник промышленной частоты. Однако возможности выполнения последнего условия существенно ограничены. Дело в том, что промышленная частота согласно стандарту изменяется от = 49,5 до f2 = 50,2 Гц. Так как 50,2п 49,5 (n + 1) при п 71, то частоту fr, превышающую 50-71 = 3550 Гц, теоретически невозможно отстроить от гармоник промышленной частоты, лежащей в диапазоне 49,5—50,2 Гц.

Следовательно, лишь относительно низкую частоту fr можно выбрать в некотором удалении от гармоник частоты 50 Гц, изменяющейся в указанных пределах.

Таким образом, основным мероприятием по отстройке от помех следует считать обеспечение полосы пропускания кабелеискателя, значительно меньшей 50 Гц. При этом возможны два пути решения задачи. Первый предполагает выполнение селективного кабелеискателя по структурной схеме узкополосного приемника прямого усиления, второй — по структурной схеме гетеродинного приемника. Однако в случае прямого усиления, например при частоте генератора fr=4000 Гц, для обеспечения полосы пропускания кабелеискателя ∆f=13 Гц необходим фильтр с добротностью Q=4000/13=300. Создание селективных звеньев с такой добротностью является отдельной технической задачей, которая дополнительно усложняется тем, что наряду с избирательностью необходимо обеспечить высокую устойчивость усилительного тракта с коэффициентом усиления, равным примерно 105.

В гетеродинном приемнике благодаря снижению частоты сигнала в результате её преобразования можно обеспечить высокую селективность при относительно небольшой добротности избирательных звеньев. Например, при том же значении fr=4000 Гц и выходной частоте гетеродинного приемника 400 Гц полоса пропускания кабелеискателя ∆f=13 Гц может быть обеспечена применением избирательных звеньев с добротностью Q=400/13=30. Упрощение за счет снижения минимально допустимого значения добротности избирательных звеньев от 300 до 30 с избытком компенсирует некоторое усложнение структурной схемы при переходе от прямого усиления к гетеродинному приему.

Полосу ∆f=13 Гц можно обеспечить при использовании избирательных звеньев с Q=30 и в приемнике прямого усиления, если fr=400 Гц. Однако снижение частоты генератора с 4000 до 400 Гц заметно ухудшает исходное отношение сигнал/помеха. Кроме того, приемник прямого усиления будет менее устойчивым.

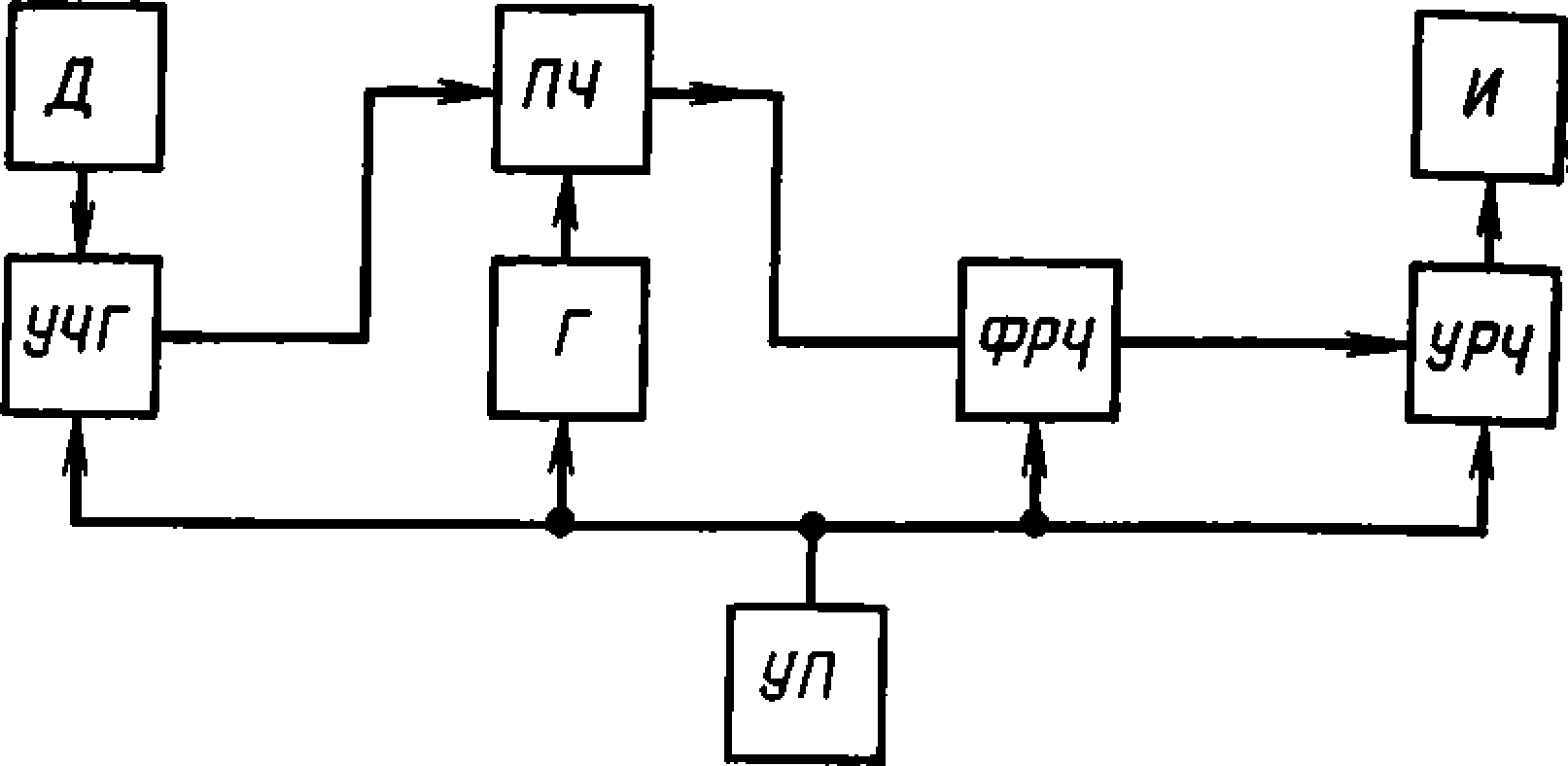

Рис. 8.22. Структурная схема селективного приемника.

Таким образом, более рациональным является выполнение селективного кабелеискателя по структурной схеме гетеродинного приемника. В этой схеме (рис. 8.22) принимаемый датчиком Д (индукционной рамкой, обычно со стержневым ферритовым сердечником) сигнал поступает сначала в усилитель частоты генератора УЧГ и далее — в преобразователь частоты ПЧ, на второй вход которого подается сигнал от гетеродина Г. На выходе преобразователя включен фильтр разностной частоты ФРЧ, а за ним — усилитель этой частоты УРЧ. На выходе последнего усилителя включен индикатор И. Наиболее целесообразно одновременное применение стрелочного прибора и телефона. Все блоки питаются от устройства питания УП, выполняемого на основе сухих батарей.

Эффективность применения гетеродинной схемы возрастает с увеличением отношения ![]() , так как при большем значении этого отношения легче отфильтровать частоты гетеродина и входного сигнала и выделить разностную частоту fвыx. При

, так как при большем значении этого отношения легче отфильтровать частоты гетеродина и входного сигнала и выделить разностную частоту fвыx. При![]() фильтр разностной частоты ФРЧ настолько усложняется, что использование гетеродинной схемы становится нерациональным.

фильтр разностной частоты ФРЧ настолько усложняется, что использование гетеродинной схемы становится нерациональным.

Для индукционного кабелеискателя можно обеспечить отношение ![]() , так как fвых допустимо снизить

, так как fвых допустимо снизить

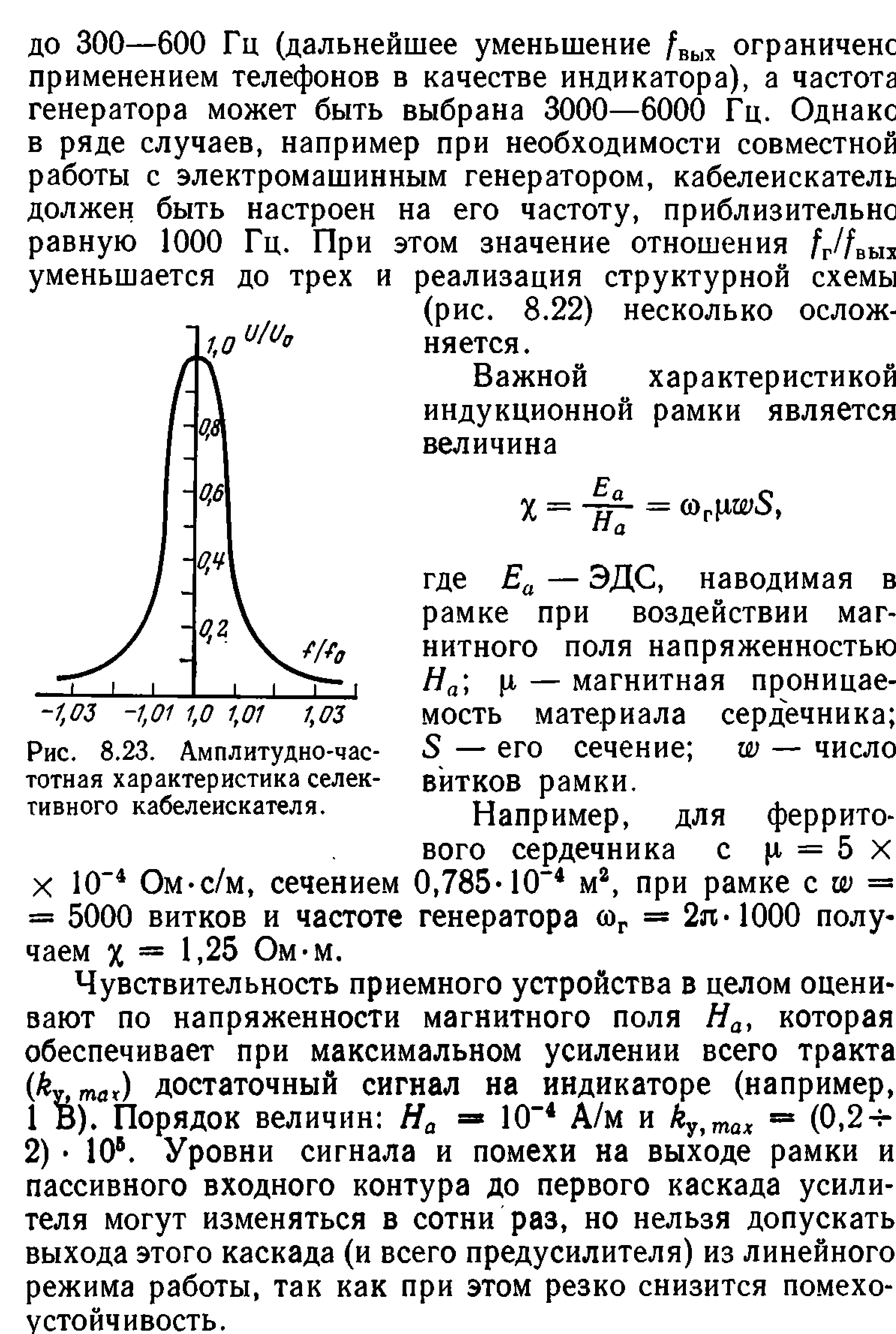

Амплитудно-частотная характеристика приемного устройства гетеродинного кабелеискателя, выполненного по структуре рис. 8.22 во ВНИИЭ [80], представлена на рис. 8.23. При f0=1000 Гц полоса пропускания на уровне 0,7 равна 13 Гц, а на уровне 0,1 составляет 40 Гц. Сигнал частоты 50 Гц ослабляется в 30 000 раз при ky,тах = 0,4·105. Проведенные испытания для сравнения этого устройства с кабелеискателями на основе прямого усиления — широкополосным и узкополосным (полоса пропускания 100—200 Гц) — показали, что гетеродинный усилитель имел улучшенное соотношение сигнал/помеха соответственно в 20 и 8 раз. Это означает, что требования к мощности генератора можно снизить в 400 и 64 раза.

Следует однако подчеркнуть, что в практике кабельных сетей успешно применяются как широкополосные (апериодические), так и узкополосные системы прямого усиления в индукционных кабелеискателях.

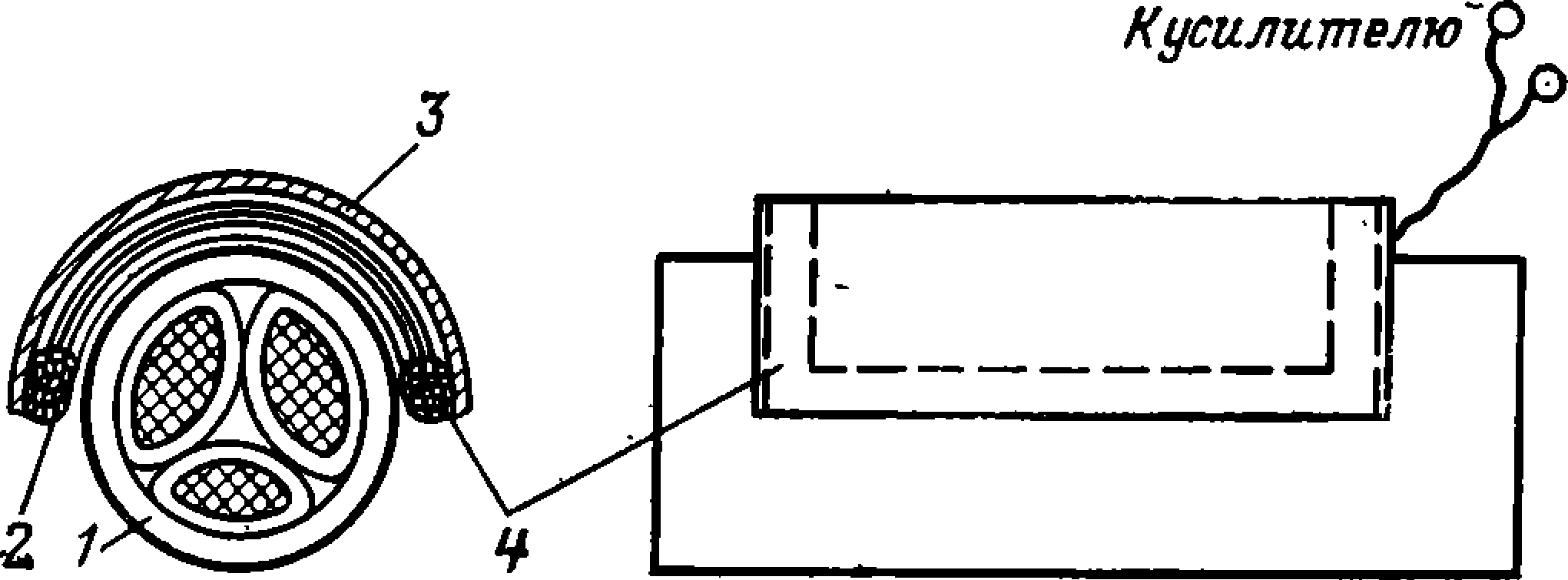

Рис. 8.24. Конструкция накладной рамки.

1 — кабель; 2 и 3 — защитные экраны; 4 — датчик.

Отметим некоторые особенности индукционных рамок (датчиков) для КЛ. Наиболее распространены датчики цилиндрической формы с ферритовыми сердечниками (например, типа Ф-600). Катушки содержат несколько тысяч витков. Частотная настройка осуществляется подключаемым параллельно катушке конденсатором. Для повышения селективности применяется так называемая двухконтурная рамка, выполненная в виде двух индуктивно связанных настроенных контуров, один из которых конструктивно размещен внутри другого. Для повышения помехозащищенности используют также две отдельные одинаковые рамки, включаемые встречно и разнесенные в пространстве на расстояние шага скрутки.

Конструкция накладной рамки для индукционного поиска на вскрытых кабелях приведена на рис. 8.24.

Приемная аппаратура для трассового поиска на ВЛ в режиме 033 также является переносной и аналогично кабелеискателям должна иметь потребление энергии, массу и климатические характеристики, удовлетворяющие требованиям к полевым приборам.

Структурная схема переносного приемного устройства, реагирующего на напряженность магнитного поля токов нулевой последовательности, показана на рис. 8.25.

Магнитный датчик М, как и для КЛ, представляет собою индуктивную катушку с разомкнутым ферромагнитным сердечником. Ось катушки ориентируется аналогично рассмотренному для КЛ, с той лишь разницей, что поле токов нулевой последовательности целесообразно фиксировать не под осью линии, а на расстоянии 6—8 м от этой оси. Предпочтительнее магнитную ось датчика располагать перпендикулярно продольной оси линии.

Рис. 8.25. Структурная схема ненаправленного индукционного приемника для ВЛ.

Рис. 8.26. Структурная схема направленного индукционного приемника для ВЛ.

Сигнал от датчика в общем случае поступает на фильтр Ф.

Для получивших широкое распространение приборов на высших гармониках применяются два вида фильтров: резонансные (узкополосные), настраиваемые на конкретную гармонику, и полосовые, охватывающие сумму высших гармоник. На входе полосовых фильтров часто включают заграждающий фильтр для частоты 50 Гц. В приборе «Поиск-1» [9 ] предусмотрена резонансная настройка на частоты 5, 7, 11 и 13-й гармоник. Этот прибор можно также переключить в режим контроля поля суммы токов высших гармоник. После фильтров сигналы поступают в усилитель У (рис. 8.25). Необходимый коэффициент усиления, как и для КЛ, определяется требуемой чувствительностью измерений. Опыт разработки и эксплуатации показывает, что, например, по 11-й гармонике (550 Гц) достаточно иметь чувствительность 1,5·10-4 А/м резонансные (узкополосные), настраиваемые на конкретную гармонику, и полосовые, охватывающие сумму высших гармоник. На входе полосовых фильтров часто включают заграждающий фильтр для частоты 50 Гц. В приборе «Поиск-1» [9] предусмотрена резонансная настройка на частоты 5, 7, 11 и 13-й гармоник. Этот прибор можно также переключить в режим контроля поля суммы токов высших гармоник. После фильтров сигналы поступают в усилитель У (рис. 8.25). Необходимый коэффициент усиления, как и для КЛ, определяется требуемой чувствительностью измерений. Опыт разработки и эксплуатации показывает, что, например, по 11-й гармонике (550 Гц) достаточно иметь чувствительность 1,5·10-4 А/м.

В качестве индикаторов И обычно используют магнитоэлектрические миллиамперметры, включаемые через выпрямители к выходу усилителя.

Для контроля наличия ЗНЗ в сети используется штыревая антенна А, подключаемая ключом А (рис. 8.25) на вход усилителя. В режиме 033 напряжение нулевой последовательности, наводимое на антенне, в несколько десятков раз больше напряжения «небаланса» в нормальном режиме сети.

В практике для ОМП на ВЛ использовались как приборы с настройкой на 5, 7, 11 и 13-ю гармоники (а также сумму гармоник), так и приборы для одной, например 11-й, гармоники и широкополосные устройства с полосой 200—1500 Гц. В большинстве сетей использование суммы высших гармонических токов предпочтительнее.

Структурная схема направленного приемного устройства приведена на рис. 8.26. Направленные устройства по принципу действия могут работать только на фиксированной частоте (50 Гц или частоте отдельной гармоники). Магнитный датчик М и штыревая антенна А принимают сигналы, пропорциональные составляющим нулевой последовательности соответственно токов и напряжений. Эти сигналы подаются на одинаковые узкополосные фильтры Ф определенной гармоники, затем на усилители У и далее на фазочувствительную схему ФС. Направление (в сторону МП или в обратную) фиксируется по отклонению индикатора И вправо или влево.

Направленные приемные устройства более сложны, но их действие не зависит от относительной длины поврежденной ВЛ по сравнению с суммарной длиной всех линий сети.

Для стационарных устройств сигнализации 033 также используется реагирование на сумму токов высших гармоник. В случае кабельных сетей устройства подключают либо к кольцевым трансформаторам тока (при реагировании на составляющие нулевой последовательности), либо к специальным электромагнитным датчикам с разомкнутым магнитопроводом (при реагировании на фазные токи) [81]. Датчик укрепляется на стене РУ на безопасном расстоянии от токоведущих частей, а его магнитная ось ориентирована так, что датчик улавливает в основном магнитный поток, создаваемый током определенной фазы.

Для стационарных устройств сигнализации в сетях с ВЛ используются специальные электромагнитные датчики или трансформаторы тока нулевой последовательности [82].