5.5. ОПЕРАЦИИ ПРИ ПОМЕХАХ, ВЫЗВАННЫХ НЕОДНОРОДНОСТЬЮ ЛИНИИ

По мере распространения вдоль линии импульсные сигналы деформируются, т. е. затухают по амплитуде и искажаются по форме. Если линия имеет длину, например, несколько сотен километров, то амплитуда импульса может уменьшиться в десятки и сотни раз. При этом импульс, отраженный от места незначительной неоднородности, расположенной вблизи начала линии, имеет у входа приемника существенно большую амплитуду, чем импульс, отраженный от места КЗ, расположенного вблизи конца линии.

Попытаемся найти операции, обеспечивающие наилучшее выявление полезных импульсов. Подчеркнем, что сигналы, отраженные от мест неоднородностей, столь же детерминированы, как и сигналы, отраженные от места КЗ, и отыскиваемые операции не относятся к статистическим. Для какого-либо волнового канала, например, канала «провод—провод» симметричной линии или «провод— провод (крайние)» линии с горизонтальным расположением проводов и определенной формы зондирующего импульса в первом приближении можно записать:

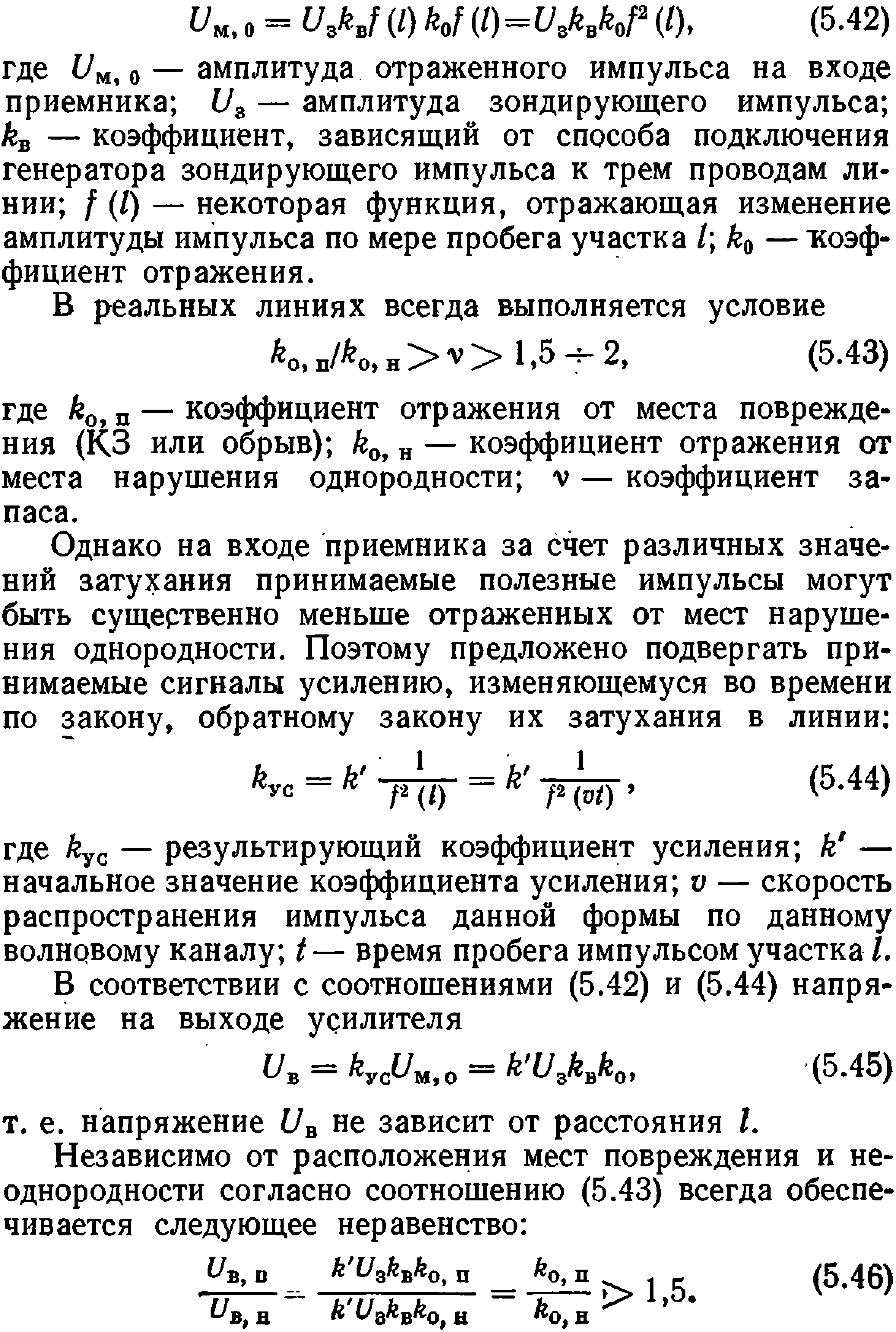

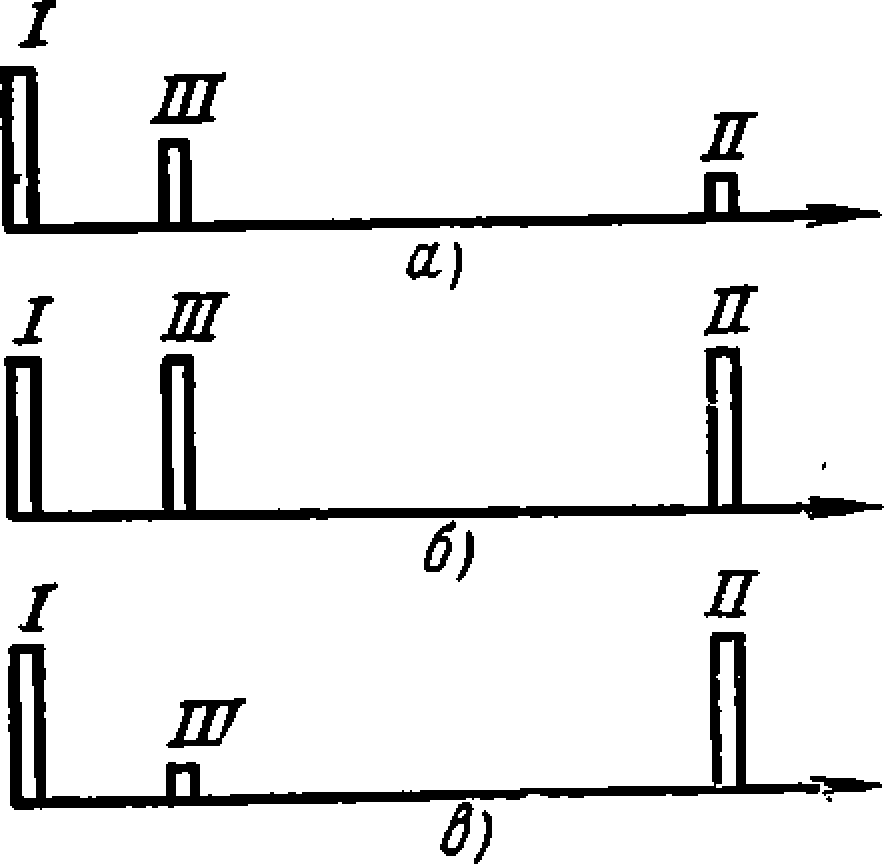

Рис. 5.9. Соотношения между амплитудами импульсов при различных способах усиления.

а — линейное усиление; б — усиление до ограничения; в — функциональное усиление; I — зондирующий импульс; II — отраженный от места повреждения импульс; III — отраженный от узла транспозиции импульс.

Усилители с подобным kус названы функциональными. Для лучшего выявления преимуществ такого усилителя рассмотрим три режима усиления отраженных импульсов: линейное усиление, не зависящее от времени; усиление до ограничения, не зависящее от времени; усиление, изменяющееся во времени по закону, обратному закону затухания импульсов в линии.

В первом режиме амплитудные соотношения между различными отраженными импульсами на выходе усилителя такие же, как и на его входе. На рис. 5.9, а схематически показаны три импульса: I — зондирующий, II — отраженный от места удаленного КЗ, III — отраженный от места транспозиции, расположенной недалеко от начала линии. Из-за значительно большего затухания второго импульса он меньше третьего. При линейном усилении это соотношение сохраняется. На рис. 5.9, б эти же импульсы показаны после максимального усиления до ограничения. Все три импульса становятся одинаковыми. Импульсы на выходе функционального усилителя показаны на рис. 5.9, в. Импульс «повреждения» II больше импульса III, относящегося к месту транспозиции.

Операция указанного изменения во времени коэффициента усиления позволяет получить еще один важный результат: независимо от расстояния до места повреждения значение полезного сигнала на выходе функционального усилителя приемника остается приближенно постоянным. Таким образом обеспечиваются априорные сведения о величине сигнала перед его статистической обработкой вместе с помехами.