§ 20. ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

Параллельная работа синхронных генераторов во многих отношениях отличается от параллельной работы генераторов постоянного тока.

Если у генераторов постоянного тока разность электродвижущих сил, при разных токах возбуждения, вызывает появление уравнительного тока, в результате которого один генератор нагружается большим, а другой меньшим током нагрузки, то в соответствии с распределением токов распределяются и мощности, развиваемые генераторами.

У синхронных генераторов, как известно, разность электродвижущих сил также вызывает появление уравнительных токов и неравномерную нагрузку генераторов током. Однако, благодаря тому, что индуктивное сопротивление статоров синхронных генераторов значительно превосходит их активное сопротивление, эти токи оказываются сдвинутыми относительно электродвижущих сил на углы, близкие к 90°. Уравнительные токи синхронных генераторов, вызванные разностью их электродвижущих сил, являются реактивными и практически не сказываются на активной мощности, развиваемой генераторами.

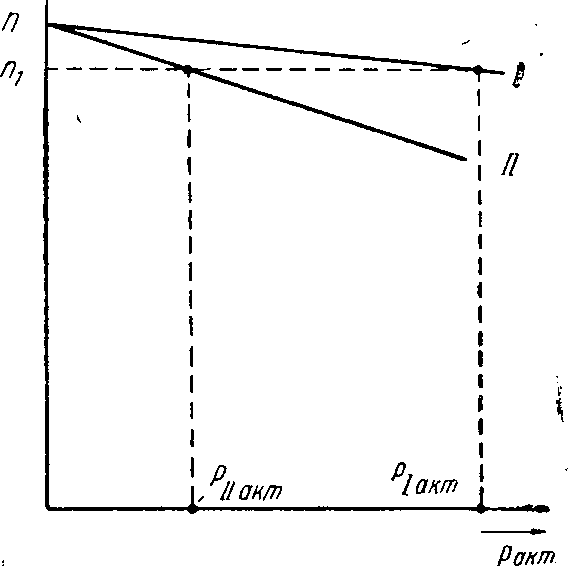

Рис. 80. Распределение активной нагрузки между двумя синхронными генераторами

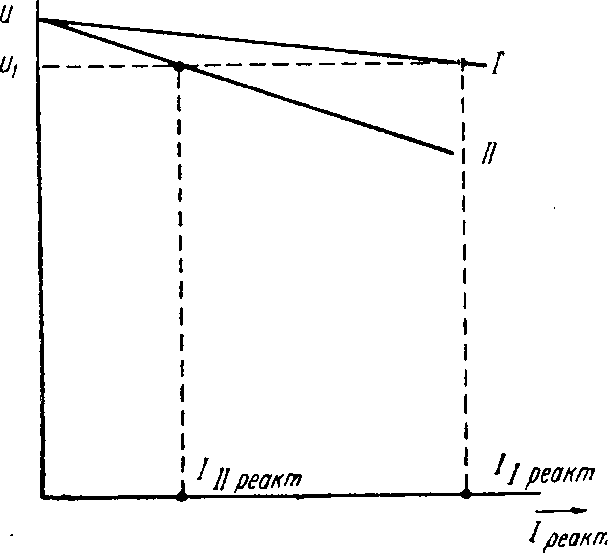

Рис. 81. Распределение реактивной нагрузки между двумя синхронными генераторами

Таким образом, воздействуя на токи возбуждения генераторов, нельзя осуществлять перераспределения активной нагрузки между ними. Этим способом можно лишь перераспределять их реактивную нагрузку.

Для перераспределения активной нагрузки между синхронными генераторами приходится воздействовать на крутящий момент, развиваемый первичными двигателями, увеличивая или уменьшая количество топлива или пара, подаваемого в последние.

Из сказанного следует, что для обеспечения равномерного распределения нагрузки между параллельно работающими синхронными генераторами, без подрегулировки ручным воздействием на регулирующие элементы, необходимо полное соответствие как внешних характеристик генераторов для обеспечения равномерного распределения реактивной нагрузки между генераторами, так и соответствие скоростных характеристик первичных двигателей для обеспечения равномерного распределения активной мощности между генераторами и соответственно равномерной загрузки первичных двигателей.

На рис. 80 приведены зависимости скорости вращения дизель- генераторов от активной нагрузки, различные для двух генераторов I и II, при автономной работе каждого из них.

При параллельной работе этих генераторов скорость вращения их будет одинакова, но активные мощности на генераторах окажутся разными в силу различия их характеристик. Так, например, при скорости вращения n1 активная мощность на первом генераторе будет составлять РI акт, а на втором генераторе — РII акт.

На рис. 81 даны зависимости напряжений на зажимах двух генераторов (I и II) от реактивных токов при автономной работе каждого генератора. При параллельной работе этих генераторов напряжение на их зажимах будет одинаково, но реактивные токи генераторов окажутся разными благодаря различию их характеристик. Так, например, при напряжении U1 реактивные токи генераторов окажутся разными и будут составлять II реакт для первого генератора и III реакт для второго.

При параллельной работе турбогенераторов с парогенераторами и параллельной работе парогенераторов между собою, благодаря пульсирующему характеру изменения крутящего момента парогенераторов, при известных условиях, при совпадении вынужденных колебаний парогенераторов с собственными колебаниями роторов синхронных генераторов, возможно появление незатухающих резонансных колебаний системы, способных нарушить устойчивую, синхронную их работу и вывести генераторы из синхронизма.

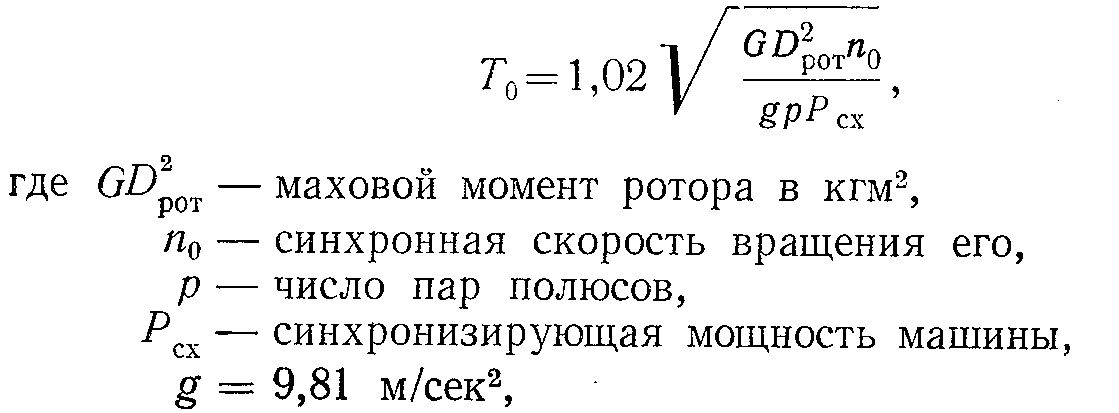

Как показывают теоретические исследования, для предотвращения этого явления необходимо, чтобы период собственных колебаний ротора синхронного генератора

отличался от периода T1 вынужденных колебаний первичных двигателей поршневого типа.

Выпадение генераторов из синхронизма возможно и в период протекания переходных процессов, возникающих, например, при коротком замыкании в сети, после отключения короткого замыкания. В этом случае за время короткого замыкания, если оно значительно, при малом остаточном напряжении на шинах генераторов, роторы генераторов при неодинаковых нагрузках могут разойтись на столь значительные углы, что после отключения короткого замыкания выпадут из синхронизма.

В судовых электрических станциях, как правило, применяются однотипные генераторные агрегаты равной мощности. Время срабатывания аппаратов защиты, по условиям устойчивости работы судовой электроэнергетической системы, включая электрические приводы с их аппаратурой управления, принимается малым.

На судах небольшого водоизмещения, к числу которых относятся речные суда с относительно малыми мощностями электрических станций, на которых защита осуществляется преимущественно установочными автоматическими воздушными выключателями и плавкими предохранителями, при коротких замыканиях время срабатывания аппаратов защиты составляет несколько сотых долей секунды. При таких условиях возможность нарушения устойчивой параллельной работы синхронных генераторов исключается.

Как показали расчеты, даже для судов большого водоизмещения опасность нарушения параллельной работы синхронных генераторов при возникновении коротких замыканий мало вероятна. На больших судах возможно нарушение устойчивой работы электроэнергетических установок по другим причинам, изложенным в разделе защиты.

При подключении синхронных генераторов на параллельную работу, кроме равенства напряжений генераторов, должно быть обеспечено близкое совпадение скоростей и соответствие фаз электродвижущих сил генераторов, без чего при параллельном включении генераторов возможны значительные броски тока.

Все это, как известно, усложняет как процесс подключения генераторов, так и возможность параллельной их работы.

Применяемые на судах синхронные генераторы, как правило, снабжаются системами автоматического регулирования напряжения. В связи с возможностью возникновения уравнительных реактивных токов между параллельно работающими машинами, при наличии разности электродвижущих сил, к системам автоматического регулирования напряжения предъявляются дополнительные требования. Эти требования сводятся к тому, чтобы уравнительный реактивный ток автоматически воздействовал на возбуждение генераторов через систему автоматического регулирования в направлении выравнивания электродвижущих сил генераторов и уменьшения величины уравнительного тока до малой величины допустимой в условиях эксплуатации.

Величина уравнительных токов правилами Регистра допускается такой, чтобы нагрузка между ними распределялась пропорционально мощностям генераторов, с отклонениями не более + 15%, на всем диапазоне изменения суммарной нагрузки генераторов от 0 до 1,10 Iном. Это требование в конечном счете приводит к некоторому усложнению схем автоматического регулирования напряжения, а при некоторых системах регулирования (автоматические угольные регуляторы напряжения) также и к необходимости введения значительного положительного статизма характеристик регуляторов напряжения, доходящих до 4—6%. Распределение реактивной нагрузки между двумя параллельно работающими синхронными генераторами может быть найдено, так же как и у генераторов постоянного тока, если известны зависимости напряжения генераторов от тока нагрузки.

Для возможности равномерного распределения активной нагрузки необходимо, чтобы регуляторы скорости вращения первичных двигателей генераторов обладали высокой точностью регулирования, быстродействием, устойчивостью. Все это особенно важно для таких первичных двигателей, какими, например, являются быстроходные дизели. Опыт эксплуатации дизелей показал, что в начале эксплуатации новые дизели обеспечивают вполне устойчивую параллельную работу синхронных генераторов. Однако через некоторый промежуток времени, когда первичные двигатели несколько износятся, устойчивость параллельной работы снижается. Поэтому требование в отношении высокого качества регулирования скорости вращения первичных двигателей судовых синхронных генераторов является весьма существенным.

Существующие регуляторы скорости первичных двигателей зачастую им в полной мере не удовлетворяют. Весьма актуальным в настоящее время является поэтому задача создания простого, надежного, качественного и вместе с тем дешевого автоматического регулятора скорости для дизелей. Распределение активной мощности между параллельно работающими синхронными генераторами может быть определено так же, как и для генераторов постоянного тока, если известна зависимость скорости вращения первичных двигателей от величины их нагрузки.

Включение синхронных генераторов на параллельную работу, как известно, может быть осуществлено различными методами: точной синхронизации, грубой синхронизации, самосинхронизации.

Метод точной синхронизации заключается в том, что вручную, по вольтметрам работающего и подключаемого генераторов, напряжение последнего доводится до величины, близкой к напряжению на шинах.

При автоматическом регулировании напряжения синхронных генераторов этот - процесс протекает автоматически, при доведении скорости вращения подключаемого генератора до величины, близкой к номинальной.

По тахометрам или частотомерам скорость вращения подключаемого генератора доводится до значения, близкого к номинальному (порядка +5% номинального). Для этой цели обычно на главном распределительном щите располагаются кнопочные посты управления серводвигателей, воздействующих на пружины регуляторов скорости первичных двигателей.

Включая пост управления в ту или иную сторону, можно повысить или понизить скорость подключаемого генератора до нужной величины.

Далее, пользуясь синхроноскопом, улавливают момент близкого совпадения по фазе напряжения на шинах и электродвижущей силы подключаемого генератора, и рубильником или автоматическим выключателем производят параллельное включение генератора. В судовых установках для целей синхронизации применяют либо ламповый синхроноскоп, либо электромагнитный, представляющий собою сельсин двойного питания, статор которого включается в одну цепь, ротор в другую,

После подключения синхронного генератора постепенно увеличивают его нагрузку, для чего воздействуют посредством кнопочных постов на регуляторы первичных двигателей: у подключенного — в сторону увеличения скорости вращения, у работавшего — в сторону снижения ее в таких пределах, чтобы частота сети оставалась номинальной. Распределение активной мощности между генераторами контролируется при этом по ваттметрам, включенным в цепь каждого генератора.

Метод грубой синхронизации отличается от метода точной синхронизации тем, что подключение синхронного генератора осуществляется не прямо, как при точной, а через сопротивление, включенное в каждую фазу, которое затем шунтируется.

Введение сопротивления между генераторами ограничивает величину уравнительных токов даже при значительных сдвигах по фазе электродвижущих сил генераторов и потому не требует особой точности выбора момента включения коммутационного аппарата. Однако сопротивления, необходимые для этой цели, оказываются довольно громоздкими. Поэтому в судовых установках этот метод получил малое распространение и применяется иногда при синхронизации генераторов гребных электрических установок, как, например, на дизель-электроходе «Россия».

Метод самосинхронизации в последние годы начинает все чаще применяться на судах. Он заключается в том, что скорость подключаемого генератора доводится до величины, близкой к номинальной, и генератор подключается на шины без возбуждения, после чего сразу возбуждается и втягивается в синхронизм. Бросок тока при подключении генератора зависит от соотношения мощностей работающих и подключаемого генераторов и угла относительного расположения роторов генераторов в момент включения.

При включении синхронного генератора параллельно, работающему, равной мощности, бросок тока может достигнуть величины, близкой к половине тока короткого замыкания на зажимах одного генератора. Достоинством этого способа является его исключительная простота, недостатком — глубокий, кратковременный провал напряжения на шинах, который в отдельных случаях может достигнуть величины порядка 40% от номинального значения.

Это обстоятельство и является пока основным препятствием для широкого применения метода самосинхронизации в судовых электроэнергетических установках, в тех случаях, когда возможность таких провалов напряжения является недопустимой.

Рис. 82. Диаграмма провалов напряжения на зажимах синхронного генератора при самосинхронизации второго генератора равной мощности

1—θ = 7°; 2—θ=42°; 3—θ=121°; 4—θ=180°.

Подключение одного генератора к двум работающим или к генератору большей мощности сопровождается меньшими провалами напряжения на шинах.

На рис. 82 приведены результаты испытаний, выполненных Г. А. Мелешкиным по самосинхронизации двух дизель-генераторов равной мощности МС-117-4 на морском буксире-спасателе.

На нем приведены кривые изменения напряжения на зажимах работавшего генератора при подключении второго генератора, при разных углах сдвига роторов генераторов.

Как видно из этого рисунка, процесс самосинхронизации быстроходных генераторов мощностью 100 кВт при 1500 об/мин происходит быстро и заканчивается через промежуток времени порядка одной секунды. Величина максимального провала напряжения при этом не превосходит 40%.

§ 21. ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ С САМОВОЗБУЖДЕНИЕМ И КОМПАУНДИРОВАНИЕМ

Так же, как и генераторы постоянного тока со смешанным возбуждением, синхронные генераторы с самовозбуждением и компаундированием могут работать параллельно, при применении специальных схем с уравнительными соединениями.

При параллельном включении таких генераторов без уравнительных соединений, так же как и у генераторов постоянного тока, смешанного возбуждения, имеют место следующие явления.

У синхронного генератора, электродвижущая сила которого случайно окажется больше, ток нагрузки также окажется больше за счет добавочного уравнительного тока, который при разности

электродвижущих сил возникнет между параллельно работающими синхронными генераторами.

Это, благодаря наличию составляющей тока возбуждения, обязанной току нагрузки его, вызовет еще большее увеличение электродвижущей силы и уравнительного тока генератора.

Ток генератора будет расти до тех пор, пока не сработает защита и не произведет отключение перегруженного генератора.

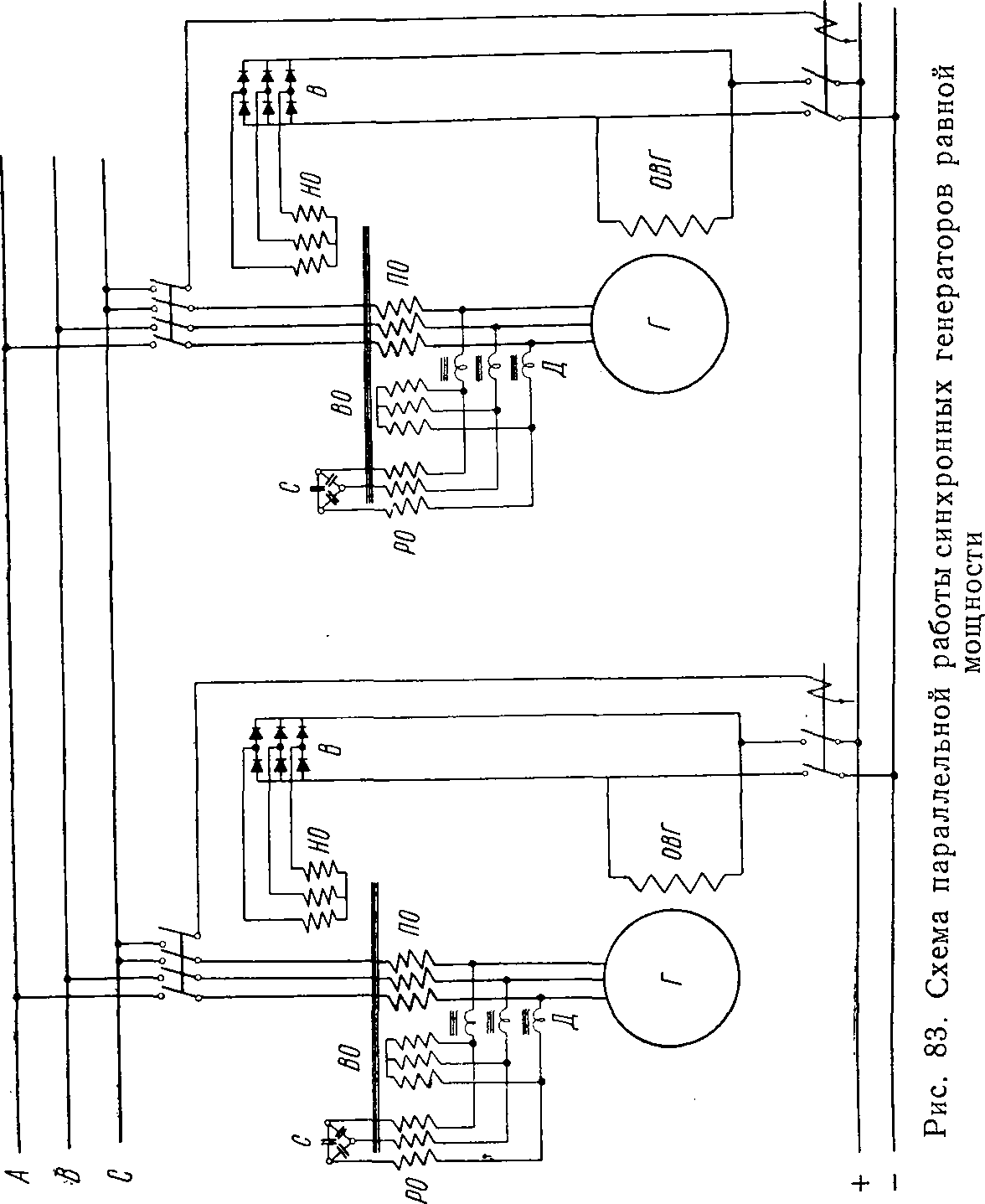

Для уменьшения величины уравнительных токов применяются, как говорилось выше, уравнительные соединения, в цепях возбуждения синхронных генераторов. На рис. 83 приведена такая схема.

Как видно из этого рисунка, уравнительные соединения введены между кольцами роторов машины, благодаря чему выравнивается напряжение на кольцах роторов. Составляющая тока нагрузки генераторов, таким образом, повышает напряжение на кольцах не отдельного, а всех параллельно соединенных генераторов. Увеличение тока возбуждения при увеличении нагрузки происходит у всех генераторов на одинаковую величину.

Подобные схемы могут быть применены в тех случаях, когда напряжение на кольцах генераторов должно быть одинаковым при одинаковых нагрузках генераторов, что обычно имеет место при параллельной работе генераторов равной мощности. Генераторы разной мощности чаще имеют разное напряжение возбуждения. В связи с этим, при параллельной работе генераторов разной мощности, с разным напряжением на кольцах, применение схемы рис. 83 оказывается невозможным. В последнем случае, для выравнивания нагрузки применяются либо дополнительные обмотки на стабилизирующих трансформаторах с одинаковыми у разных генераторов выходными напряжениями, которые соединяются уравнительными проводами между собою, либо иные способы.

Из приведенной схемы видно, что включение уравнительных проводов сблокировано с включением обмоток статоров генераторов.

Отсутствие такой блокировки могло бы привести к выходу из строя системы самовозбуждения и компаундирования в том случае, если, например, по ошибке окажется включенной система возбуждения двух генераторов при работе одного из них.