Выше были рассмотрены основные виды электроустановок жилых и общественных зданий. Расходы электроэнергии этими установками определяются во всех случаях продолжительностью их работы в течение суток и года в целом. Отсюда вытекает важность внедрения систем и отдельных приборов, регулирующих продолжительность включения электроустановок потребителей. Естественно, что в настоящее время предпочтение должно быть отдано установкам автоматического управления, реагирующим на изменение технологических показателей (уровень освещенности, температура, влажность, напор воды и т.п.), так как это позволяет отказаться от наличия постоянного дежурного персонала. В связи с тем что вопросы автоматизации установок не рассматриваются подробно в данной книге, ограничимся перечислением основных мероприятий по управлению режимами работы электроприемников, которые могут быть осуществлены в жилых и общественных зданиях без больших капитальных затрат.

- Установка в жилых домах у светильников редкого пользования (в поэтажных тамбурах и коридорах, у мусоросбросов и т. д.) автоматических пневматических выключателей с выдержкой времени на отключение типа АВ-2. После нажатия на кнопку включения такие выключатели остаются включенными в течение 1—3 мин и затем автоматически отключаются.

- Применение фотореле, а при наличии сети аварийного эвакуационного освещения — и реле времени для автоматического включения и отключения рабочего освещения в зависимости от уровня естественной освещенности и дополнительного отключения рабочего освещения на ночные часы. Как указывалось выше, данная система очень эффективна с точки зрения расхода электроэнергии, так как исключает возможность горения ламп днем. Общий объем экономии электроэнергии при этом может достигать 30 % (при установке только фотореле) и 50 % (при установке фотореле и реле времени).

- В школах, техникумах, кинотеатрах и театрах существенную экономию электроэнергии (20—30%) дает применение системы блокировки освещения основных помещений (классов, залов) или технологического оборудования (кинопроекторов, освещения сцены) со светильниками вспомогательных помещений (коридоров, фойе, подсобных помещений). Для этого систему управления освещением связывают со схемой звонков, системой включения технологического оборудования или приборов.

- Существенная экономия электроэнергии может быть получена за счет такого, на первый взгляд незначительного мероприятия, как изменение системы освещения лифтовых шахт. Закрытые лифтовые шахты, которые в настоящее время преобладают, как правило, освещены круглосуточно. В лифтах с автоматическими дверями при закрытых дверях шахты (кабина неподвижна, пассажиров нет или кабина находится в движении) освещение шахты может не гореть, а включаться только при открытых дверях шахты на период высадки и посадки пассажиров. На рис. 8.4 показана схема автоматизации освещения шахты лифта, разработанная объединением «Мослифтремонт».

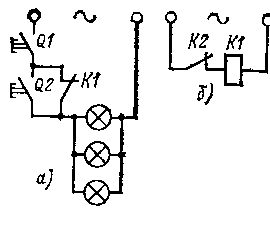

Рис. 8.4. Схема автоматического включения освещения лифтовых шахт при открывании дверей лифта:

а — схема включения контактов реле в сеть питания ламп; б — схема включения обмотки реле

В сеть освещения шахты включены размыкающие контакты реле освещения шахты К1, шунтированные выключателем Q2. Обмотка реле К1 включена в цепь блокировочных контактов открывания дверей шахты К2. При закрытых дверях шахты на обмотку реле К1 подается напряжение, реле срабатывает и его контакты размыкаются. Линия питания освещения шахты обесточивается, лампы не горят. При открывании дверей шахты реле К1 обесточено, его контакты замкнуты и освещение горит. Выключатель Q2 служит для постоянного включения освещения шахты при ревизиях и ремонтах, выключатель Q1 подает питание на схему. Для 9-этажного жилого дома установленная мощность ламп накаливания освещения шахты составляет 125—500 Вт на один лифт в зависимости от типа здания, или 3,5—14 Вт на квартиру. При круглосуточном включении на освещение шахты расходуется 1100— 4000 кВт-ч в год. Внедрение описанной системы снижает время горения ламп в шахте с 24 до 2—3 ч в сутки, что обеспечивает 960—2500 кВт-ч экономии электроэнергии на один лифт в год.

Аналогичная экономия достигается и при блокировании включения освещения кабины с открыванием дверей и пребыванием в кабине людей. В общем случае контакт включения освещения может быть расположен под подвижным полом кабины.

По действующим правилам при прекращении электроснабжения кабины лифта в ней должно включаться аварийное освещение. Для этого в кабине устанавливают дополнительную лампу накаливания мощностью 25 Вт, получающую питание от сети аварийного освещения. Эта лампа работает круглосуточно и потребляет 220 кВт-ч в год. Поскольку прекращение электроснабжения лифтов наблюдается сравнительно редко, по данным статистики менее 1 % всех случаев поломки или остановки лифта, использование указанной схемы приводит к перерасходу электроэнергии. Рационально совместить функции аварийного и рабочего освещения кабины в одном светильнике, предусмотрев его автоматическое переключение на питание от сети аварийного освещения при прекращении питания сети управления. Для этого в цепь управления следует ввести реле, контакты которого включают лампу в сеть аварийного освещения при прекращении основного электроснабжения. Экономия электроэнергии составляет в среднем 150—180 кВт-ч в год в зависимости от собственного потребления реле.

Существенное количество электроэнергии расходуется в жилых и общественных зданиях, особенно многоэтажных, на работу насосов холодного и горячего водоснабжения. Важнейшим способом экономии электроэнергии насосными установками остается отключение малонагруженных двигателей или повышение степени их нагрузки до значений, близких к номинальным. Отключение одного или нескольких двигателей в часы повышения напора воды в сети и регулирование подачи насосов можно обеспечивать при ручном или автоматическом управлении. Наиболее экономичным является отключение одного из насосов; при этом достигается экономия электроэнергии как за счет прекращения потребления электроэнергии отключенным двигателем, так и за счет роста КПД работающего насоса в связи с повышением его загрузки.

Регулирование задвижками хотя и наиболее распространено в жилищно-коммунальном хозяйстве из-за простоты оборудования, вызывает перерасход электроэнергии в 2—2,5 раза по сравнению с вариантом регулирования частоты вращения, например, путем введения реостата в цепь ротора асинхронного двигателя. Тиристорное регулирование мощности для указанных целей пока широко не применяется из-за высокой стоимости регулировочного оборудования.

Внедрение простейших систем автоматики обеспечивает экономию электроэнергии, так как появляется возможность сокращения времени работы насосов. В связи с тем что напор в водопроводной сети является функцией водопотребления, включение насосов необходимо в основном в часы максимального водоразбора. Наиболее простыми являются схемы автоматического управления с контактными манометрами, которые контролируют давление в водопроводной сети.

В современных многоэтажных зданиях обычно устанавливают не один, а несколько насосов. В этом случае повышается надежность работы системы, появляется возможность использовать только один насос в часы минимального водопотребления и загрузить его до номинальных значений. При установке двух насосов один обычно является рабочим, другой — резервным. При установке трех насосов первый, рабочий работает в режиме периодического включения, второй подключают в часы максимального водоразбора, третий остается в резерве. Постоянная работа первого насоса в рабочем режиме, а второго — в кратковременном неэкономична, так как при этом происходит неодинаковый износ оборудования, поэтому при указанной схеме периодически меняют функции насосов. Наиболее целесообразно в этом случае автоматическое поочередное включение насосов.

Большое число насосных установок применяют в системах централизованного теплоснабжения зданий. Их подачу и мощность двигателя выбирают с учетом установленного нормами перепада температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах. Перепад температур зависит от скорости протекания теплоносителя и определяется мощностью двигателя. При завышенной мощности двигателя разница между температурой входящей и выходящей воды сокращается. Правильный выбор параметров насоса и двигателя к нему, обеспечивающих регулирование отопительной системы, снижает расход электроэнергии на циркуляцию теплоносителя в отопительных системах зданий. Это снижение обратно пропорционально кубу отношения разности температур в подающем и обратном трубопроводах, которая была до наладки системы и установилась после ее отладки. Если обеспечен требуемый перепад температур в 25°C (вместо 15°C в системе до отладки), то расход электроэнергии снижается примерно в (25/15)3=4,6 раза.

В современных административно-общественных зданиях, торговых предприятиях, объектах коммунального хозяйства часто применяют систему централизованной или местной приточной и вытяжной вентиляции, кондиционирования и обогрева. Для управления этими системами, так же как и насосами, наибольшее распространение получили механизмы центробежного типа, у которых статическая мощность на валу изменяется приблизительно пропорционально кубу скорости (так называемые механизмы с вентиляторной характеристикой). Реже используют механизмы поршневого типа, мощность на валу которых изменяется в зависимости от угла поворота кривошипа. Их экономичная работа возможна только при переменном режиме нагрузки, что определяется колебаниями температуры и влажности в помещении, пребыванием людей и интенсивностью работы технологического оборудования.

В ряде случаев для приводов систем используют асинхронные двигатели с фазным ротором. Наиболее простым и экономичным способом регулирования производительности таких двигателей является регулирование частоты их вращения с помощью регулировочных реостатов в цепи ротора.

Снижение расхода электроэнергии при работе вентиляционных установок кроме применения реостатного способа регулирования достигается следующими способами:

повышением КПД установок путем замены старых малопроизводительных вентиляторов более совершенными;

отключением вентиляторных установок на перерывы, пересменки, а в общественных зданиях — отключением установок в залах и помещениях при отсутствии людей;

блокировкой работы вентиляторов с технологическими процессами, что исключает работу вентиляторов вхолостую.