Расчет электрической сети зданий должен производиться с учетом следующих основных положений.

- Провода и кабели не должны перегреваться при прохождении расчетного тока нагрузки сверх допустимого значения. При устройстве сети с взаимным резервированием линий провода и кабели должны быть выбраны так, чтобы они не перегревались и при протекании тока после аварийного режима с учетом допустимых перегрузок по ПУЭ.

- Отклонения напряжения на зажимах электроприемников должны находиться в допустимых пределах по ГОСТ 13109—67*.

- Снижения напряжения, вызванные кратковременными изменениями нагрузки, например включением короткозамкнутых асинхронных электродвигателей, не должны превышать значений, установленных вышеуказанным ГОСТ и вызывать нарушения работы действующих электроприемников.

- Механическая прочность проводов должна быть не ниже допустимой для данного вида электропроводки.

- При выборе схемы и расчетах питающих сетей целесообразно учитывать экономические факторы, характеризующиеся наименьшими приведенными затратами.

- Распределение допустимых потерь напряжения по участкам внешней и внутренней сети 0,38 кВ целесообразно производить из условия наименьших затрат проводниковых материалов с учетом п. 5.

- Аппараты защиты должны обеспечивать защиту всех участков сети от КЗ, а в случаях, предусмотренных гл. 3.1 ПУЭ, — и от перегрузки. Кроме того, эти аппараты не должны срабатывать при кратковременных повышениях токов нагрузки, возможных при нормальных режимах сети, например при включении короткозамкнутых электродвигателей, электромагнитов клапанов противопожарных устройств, рентгеновских аппаратов в лечебных учреждениях и т. п. Аппараты защиты должны по возможности работать избирательно, т. е. обеспечивать селективное отключение поврежденного участка линии. Должно быть обеспечено нормируемое соотношение между допустимыми токами проводников и номинальными токами плавких вставок предохранителей и расцепителей автоматических выключателей1 .

- Должна быть обеспечена кратность тока однофазного КЗ в конце защищаемого участка линии не менее трех для обеспечения быстрого отключения, а также действенности системы зануления в сетях с глухозаземленной нейтралью питающих трансформаторов.

1 Для регулируемых расцепителей — токов трогания.

Методика указанных расчетов широко известна [14], поэтому остановимся лишь на некоторых вопросах, связанных с уменьшением расходов и потерь энергии в электросетях.

Расчетные условия для выбора параметров сетей связаны с возможными режимами работы сетей и уровнями резервирования их элементов, т. е. с нормальным, аварийным и послеаварийным режимами.

Нормальным называется режим, при котором все элементы сети находятся в работе и токораспределение соответствует наивыгоднейшим условиям передачи энергии, включая при этом требуемые условия электроснабжения электроприемников.

Аварийный режим относится к переходным процессам и здесь не рассматривается.

Послеаварийный режим связан с повреждением того или иного элемента сети, его отключением и нарушением нормального режима работы сети на время, установленное нормами для устранения повреждения.

Отметим, что за исключением особых случаев ПУЭ предусматривают аварийный выход из строя только одного элемента сети, на что она и должна быть рассчитана. Наложение двух или более аварий не предусматривается.

В отдельных случаях допускается на период послеаварийного режима отключение части неответственных электроприемников.

Принятые параметры отдельных элементов сети в основном предопределяют ее технико-экономические показатели, в том числе и потери мощности и энергии. При этом имеется в виду, что параметры отдельных элементов сети должны обеспечивать работу сети во всех расчетных режимах.

Под расчетными параметрами понимается пропускная способность всех видов проводников и мощность сетевых трансформаторов.

Отметим некоторые особенности выбора сечений проводов внутренних сетей по условиям допустимого нагрева.

- Допустимые токовые нагрузки, приведенные в ПУЭ, рассчитаны на температуру окружающей среды 25 °C (для кабелей, проложенных в земле, 15 °C). В отдельных помещениях, например в производственных цехах предприятий общественного питания, температура достигает 35 °C, следовательно, необходимо к значениям допустимого тока вводить понижающие коэффициенты, указанные в гл. 1.3 ПУЭ.

- Как показали расчеты и исследования, теплоотдача пластмассовых труб и пластмассовых электротехнических плинтусов ниже, чем стальных труб, поэтому допустимые токовые нагрузки проводов надо снижать в среднем на 10 % (пока ПУЭ не предусмотрено).

- Расчеты старения изоляции проводов во внутренних сетях зданий при переменной фактической нагрузке [14] показывают, что процесс старения изоляции идет значительно медленнее (в 6—8 раз), чем при постоянной токовой нагрузке. Эти вопросы требуют специальных исследований, однако уже сейчас можно рекомендовать при выборе сечения для рассматриваемых зданий принимать ближайшее меньшее стандартное сечение проводов — как медных, так и алюминиевых.

При выборе сечений взаиморезервируемых кабелей вводов в здания следует учитывать поправочный коэффициент на фактическую температуру грунта, поскольку допустимые токовые нагрузки для кабелей, проложенных в земле, рассчитаны на температуру 15 °C.

Поскольку максимум нагрузки зданий (кроме предприятий с холодильным оборудованием и летним кондиционированием) имеет место в зимнее время, допустимые нагрузки, например, в районе Москвы на кабели, проложенные в земле, могут быть повышены на 8 %. Для послеаварийных режимов разрешается перегрузка в течение не более 5 сут во время максимума, но не более 6 ч ежесуточно, кабелей с бумажной изоляцией — на 20 %, с полиэтиленовой — на 10 % и поливинилхлоридной — на 15 % длительно допустимой по ПУЭ. Перегрузка допускается при условии, что в нормальном режиме загрузка кабелей не превышает номинальной для кабелей с пластмассовой изоляцией и 80 % номинальной для кабелей с бумажной изоляцией.

Отклонения и потери напряжения.

Для нормальной работы электроприемников предъявляются жесткие требования к качеству электроэнергии. Одними из основных критериев качества электроэнергии являются допустимые отклонения напряжения.

В связи с изменением нагрузки в течение суток изменяются и отклонения напряжения, которые могут быть отрицательными в часы максимальных нагрузок и положительными в часы минимальных нагрузок — как правило, в ночное время.

Отклонения напряжения в процентах номинального на зажимах электроприемников выражаются формулой

![]() (57)

(57)

где Uэп — напряжение на зажимах электроприемника, В; Uhom — номинальное напряжение сети, В.

В соответствии с ГОСТ 13109—671 и ГОСТ 14087—80 установлены следующие предельные отклонения напряжения, %, у потребителей:

Освещение жилых зданий................................................. ±5

Рабочее освещение общественных зданий и помещений, в том числе встроенных в жилые дома От +5 до —2,5

Эвакуационное и аварийное освещение тех же помещений ±5

Электродвигатели при длительной работе в установившемся режиме ±5

Электродвигатели (отдельные) особо удаленные —10 Освещение в послеаварийном режиме ....—10

Электроплиты в квартирах, водонагреватели, кондиционеры и т. п. (по ГОСТ и техническим условиям на эти приборы) ±10

Домашние холодильники и морозильники ... От +10 до —15

На зажимах электродвигателя:

при частых пусках.................................................... —10*

при редких пусках.................................................... —15*

при кратковременной работе в установившемся режиме, например во время пуска присоединенного к той же сети электродвигателя —20*

1 Приведенные отклонения напряжения могут быть изменены в зависимости от начального момента приводимого механизма, пускового и максимального моментов электродвигателей (приводятся в каталогах), если это подтверждается специальным расчетом.

Установленные значения отклонений напряжения на зажимах электроприемников поддерживаются в правильно запроектированной сети и при наличии так называемого регулирования напряжения на шинах питающих подстанций 35 кВ и выше в пределах 0—5 % номинального значения.

В городских сетях находят все большее распространение силовые трансформаторы с автоматическим регулированием под нагрузкой (РПН) в пределах 15—20 %.

Процесс регулирования напряжения на ЦП осложняется тем, что график нагрузки энергосистем не совпадает с графиком нагрузки городских потребителей, так как к этим центрам присоединены промышленные предприятия, транспорт и некоторые другие крупные потребители энергии. Принято, однако, в расчетах учитывать наличие на шинах питающих подстанций напряжения, равного номинальному в часы наименьших нагрузок и 1,05 Uном в часы максимума, что не всегда обеспечивается энергосистемами и приводит к перерасходам энергии и повышению потерь.

Существует ряд технических средств для регулирования напряжения, таких как конденсаторы продольной и поперечной компенсации, синхронные электродвигатели, последовательные регулировочные трансформаторы, однако в сетях городов эти устройства пока не применяются. Определенную положительную роль играют сезонные переключения витков обмоток высшего напряжения трансформаторов городских ТП 10/0,4 кв в пределах ±2х2,5 %, однако эти переключения, естественно, не могут влиять на резкие повышения напряжения, например, в ночное время. Отсюда вытекает известная неопределенность расчета сети по допустимым потерям напряжения и необходимость считаться с некоторой условностью такого расчета. Конечно, это не исключает важности расчета по данному параметру, без которого обеспечить нормальную работу сети и присоединенных к ней электроприемников, особенно в период пиковых нагрузок, не представляется возможным.

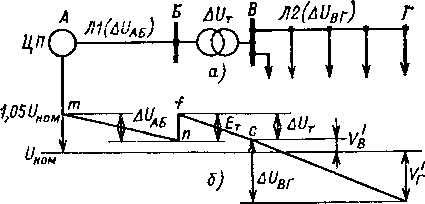

Влияние изменений напряжения сети по мере удаления от центра питания иллюстрирует график на рис. 5.1. На графике отрезок тп указывает снижение напряжения на участке линии АБ 6(10) кВ от ЦП до шин 6(10) кВ ТП, отрезок nf (Ет) показывает так называемую «надбавку» напряжения за счет соответствующей установки переключателя (ПБВ) на стороне 10/6 кВ трансформатора, участок fc характеризует потери напряжения ΔUΤ в самом трансформаторе и, наконец, участок cg отражает потери напряжения до условной точки Г в линии 0,4 кВ ∆Uвг.

Рис. 5.1. Схема (а) и график (б) изменения напряжения в сети в период наибольшей нагрузки:

Л1 —линия среднего напряжения; Л2 — линия низкого напряжения

Нетрудно видеть, что напряжение в начале линии (точка В) выше, а в точке Г ниже номинального напряжения; Vв и Vг показывают значения отклонений напряжения в начале и конце линии 0,38 кВ.

Изложенные выше соображения позволяют составить таблицу наибольших допустимых (располагаемых) потерь напряжения в зависимости от загрузки трансформатора и коэффициента мощности нагрузки.

Задаваясь допустимым напряжением на зажимах электроприемников и пользуясь каталожными данными трансформаторов, можно составить таблицу допустимых (располагаемых) потерь напряжения при различных значениях cos φ, которой удобно пользоваться при проектировании.

Таблица 5.10 составлена исходя из требования для сетей жилых зданий Uэп,уд=0,95Uном. Для определения допустимых значений потерь напряжения в осветительных сетях общественных зданий значения, указанные в табл. 5.10, следует уменьшать на 2,5 %.

Таблица 5.10. Наибольшие допустимые (располагаемые) потери напряжении от шин ТП до наиболее удаленного электроприемника в жилых зданиях

Приведенные наибольшие допустимые (располагаемые) потери напряжения являются предельными и учитывают лишь требования норм о наибольших допустимых отклонениях напряжения на зажимах электроприемников от номинального. В ряде случаев эти предельные величины могут оказаться выше отвечающих наименьшим приведенным затратам, т.е. экономически выгодным и соответствующим оптимальным схемам сетей. При проектировании следует стремиться к выбору схем, близких к оптимальным, и соответственно к оптимальным значениям допустимых потерь напряжения и их распределения по элементам сети [14].

В случаях, когда по конструктивным соображениям из условий надежности электроснабжения и по другим причинам принимаются схемы, отличающиеся от оптимальных, определяющими становятся значения, приведенные в табл. 5.10, которые при всех условиях не могут быть превышены. В сложных случаях целесообразно выполнять вариантные расчеты.

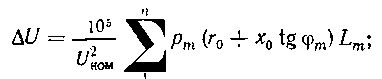

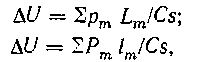

Расчет потерь напряжения, %, для трехфазной сети выполняется по общеизвестным формулам:

для нагрузок, приложенных в отдельных точках линии,

(5.11)

(5.11)

для нагрузок на участках линии

(5.12)

(5.12)

где рт — нагрузка, присоединенная к точке т линии, кВт; Рт — нагрузка на участке т линии, кВт; Lm — расстояние от точки питания до точки приложения нагрузки рт, км; 1т — длина участка т линии, км; φт— угол сдвига фаз нагрузки в точке т линии;

φ'т— угол сдвига фаз на участке т линии; r0, x0 — активное и реактивное сопротивления 1 км линии, Ом/км.

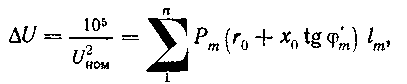

Схема линий приведена на рис. 5.2.

Рис. 5.2. Схема линии к расчету потери напряжения

Номинальное напряжение сети | Схема сети | с |

380/220 | Трехфазная с нулевым проводом | 46 |

380/220 | Двухфазная с нулевым проводом | 20 |

220 | Однофазная двухпроводная | 7,7 |

42 | Трехфазная с нулевым проводом | 0,6 |

42 | Однофазная двухпроводная | 0,29 |

36 | Трехфазная без нулевого провода | 0,4 |

36 | Однофазная двухпроводная | 0,21 |

24 | То же | 0,09 |

12 | » » | 0,023 |

Потери напряжения во внутренних сетях зданий в ряде случаев можно определять без учета индуктивного сопротивления проводов и кабелей, что значительно упрощает расчеты. В этом случае расчетные формулы для потерь напряжения, %, будут иметь следующий вид:

(5.13)

(5.14)

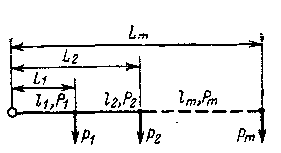

где s — сечение линии, мм2; С — коэффициент, зависящий только от материала проводов и напряжения сети,

![]() принимается по табл. 5.11; γ— удельная проводимость линии, 106·1/(Ом-м).

принимается по табл. 5.11; γ— удельная проводимость линии, 106·1/(Ом-м).

Расчетные формулы для однофазных и двухфазных линий будут аналогичны (5.13) и (5.14), изменяется лишь коэффициент С.

Наибольшие сечения проводов и кабелей, при которых можно определять потери напряжения без учета индуктивного сопротивления, приведены в табл. 5.12. Ошибка при этом не превышает 5—5,5 %, что вполне допустимо.

Способы расчета потерь напряжения при неравномерной нагрузке фаз, а также расчета проводов по наименьшему расходу цветного металла рассматриваются в учебниках по электрическим сетям и справочниках.

Таблица 5.12. Наибольшие сечения проводов и кабелей с алюминиевыми жилами и значения коэффициентов мощности, при которых можно не учитывать индуктивные сопротивления при расчете трехфазной сети 380 В

Вид проводки | Сечения проводников, мм2, при коэффициенте мощности | ||

0,9 | 0,8 | 0,7 | |

Провода алюминиевые, проложенные в трубах, каналах, на лотках пучками, в коробах, а также кабели всех марок | 70 | 50 | 25 |

Провода, проложенные на роликах и изоляторах | 25 | 16 | 16 |

Для протяженных сетей электрического освещения, выполненного светильниками с газоразрядными лампами, потери напряжения целесообразно рассчитывать с учетом несинусоидальности кривой тока, вызванной особенностями газового разряда и наличием в цепи ламп элементов индуктивности и емкости [14].

В ряде случаев важно учитывать колебания напряжения в осветительной сети и требования по обеспечению нормальной работы других электроприемников, о чем говорилось выше. Допустимые размахи изменений напряжения в осветительной сети регламентируются ГОСТ 13109—67*. Отметим, что оценку отклонений напряжения действующей сети можно произвести только путем выполнения соответствующих измерений и их последующей статистической обработки. Укажем также, что установленные значения отклонений напряжения не определяют режим напряжения на длительный период времени, поэтому согласно ГОСТ 13109—67* доля потребляемой энергии при нормированных отклонениях напряжения не должна быть меньше 95 % общего переданного количества энергии.

Вышесказанное подтверждает необходимость систематического контроля напряжения в существующих сетях.