ГЛАВА 1

Основные характеристики судовых электрических станций

§ 1.1. ТИПЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ

Электрические станции представляют собой фабрики, преобразующие различные виды энергии в электрическую.

По виду преобразуемой энергии электрические станции подразделяют на тепловые и атомные. В настоящее время на судах получили распространение тепловые электрические станции, однако в будущем найдут распространение и атомные электростанции, начало которым положено станциями атомоходов «Ленин», «Арктика» и др.

На тепловых судовых электрических станциях преобразуют химическую энергию топлива (нефть, уголь и др.) в электрическую. В качестве первичных двигателей на станциях распространены дизели и паровые турбины. На атомных электростанциях преобразуют энергию атомного ядра в электрическую. В качестве первичных двигателей на станциях следует ожидать распространения паровых турбин.

Отсутствие бункеров с топливом, необходимым для тепловых станций, и ничтожный вес ядерного топлива создают особые преимущества для судовых установок, использующих энергию атомного ядра.

По роду тока электрические станции подразделяют на станции постоянного и станции переменного тока. Теплоходы и турбоходы современной постройки, как правило, электрифицируют на переменном токе.

По назначению электрические станции на судах можно подразделить на электрические станции судовых электроэнергетических систем (СЭС), станции гребных электрических установок (ГЭУ) и аварийные электрические станции (АЭС).

Электрические станции СЭС обеспечивают энергией электрические приводы механизмов главной энергетический установки судна, палубных механизмов, многочисленных насосов и вентиляторов обслуживающих экипаж судна; снабжают питанием средства судовождения, освещение и оборудование камбуза.

В качестве первичных двигателей на станциях СЭС распространены дизели и паровые турбины.

Дизели в настоящее время являются наиболее экономичными двигателями. Кроме того, они всегда готовы к пуску и приему нагрузки. Моторесурс (срок службы до капитального ремонта) наиболее распространенных судовых дизелей с частотой вращения 500—750 об/мин поднят до 30 000—40 000 ч (до первой переборки 3000—4000 ч). По данным исследования ЦНИИМФа, среднегодовое время работы дизель-генераторов на судах составляет 2000—4500 ч в год, следовательно, календарный срок службы до капитального ремонта дизелей составляет 8,5—11 лет. Таким образом, современные судовые дизели имеют хорошие технико-экономические характеристики.

Дизели в качестве первичных двигателей генераторов СЭС получили подавляющее распространение на теплоходах морского флота. Их устанавливают также со стояночными генераторами на паротурбоходах. Свыше 80% судов отечественного флота оборудовано дизельными силовыми установками. На 95—97% судов отечественной постройки 1971—1975 гг. также устанавливаются дизели.

На судах с главными машинами в виде паровых турбин в качестве первичных двигателей генераторов СЭС применяют преимущественно паровые турбины.

Паровые турбины быстроходны (10 000 об/мин и более), надежны, имеют большой срок службы и большие межремонтные сроки. Параллельная работа турбогенераторов весьма устойчива, так как крутящий момент у паровых турбин постоянен.

Недостаток паровых турбин — в относительно невысоком к. п. д., наличии редуктора для понижения частоты вращения спаренного с генератором вала и в необходимости прогрева турбины перед пуском.

Судов с патротурбинными силовыми установками относительно мало. Так, использование турбин ожидается только на 3—5% отечественных судов постройки 1971—1975 гг.

Некоторое распространение на судах как отечественной (танкеры типа «Великий Октябрь», сухогрузные суда типа «Капитан Кушнаренко» и др.), так и зарубежной постройки (танкеры типа «Ленинакан», «Леонардо да Винчи» и другие) имеют утилизационные турбогенераторы (УТГ), работающие на паре утилизационных котлов, использующих тепловую энергию отработавших газов судовых дизельных установок (рис. 1.1, а). Мощность, развиваемая УТГ, отнесенная к мощности главного двигателя, может составлять 0,02—0,04 кВт/л. с. Это позволит на судах с мощными двигателями устанавливать УТГ мощностью 200—500 кВт и более, что нередко достаточно для полного обеспечения судна электрической энергией в ходовом режиме.

В связи с тем что эффективность использования .тепловых потерь повышается с увеличением мощности двигателя, УТГ экономичны на крупных судах с мощностью дизеля примерно 9000 э. л. с. и более.

Ценная особенность УТГ в том, что он, используя тепловую инерцию контура преобразования энергии выхлопных газов, может работать с неизменной мощностью 4—7 мин после полной внезапной остановки двигателя судна, а это позволяет запустить судовой дизель-генератор, перевести на него нагрузку и обеспечить, таким образом, непрерывное электроснабжение судовых потребителей. Следует ожидать расширения применения УТГ.

Паровые машины на современных судах в качестве первичных двигателей генераторов не устанавливаются, так как они громоздки, тяжелы и имеют очень низкий к. п. д.

В качестве первичных двигателей генераторов во время хода судна иногда используются главные двигатели. Генераторы, мощность к которым подводится от главного двигателя или гребного вала, называются валогенераторами.

Рис. 1.1. Схемы использования главного двигателя как единого источника энергии:

а—схема утилизации тепловой энергии выхлопных газов на танкере "Сплит";

б — принципиальная схема валогенератора с асинхронной муфтой; в — схема комбинированной установки: 1 — главный двигатель; 2 — котел утилизационный, 3 — турбина; 4 — генератор синхронный; 5 — датчик тока; 6 — датчик частоты; 7 — муфта электромагнитная асинхронная; 8 — регулятор возбуждения муфты; 9 — задающее устройство; 10 — стабилизирующая передача

Использование главного двигателя для вращения генератора СЭС имеет тенденцию к расширению, так как отбор мощности от двигателя уменьшает трудозатраты на эксплуатацию установки и управление ею в условиях хода судна; снижает эксплуатационные расходы в связи с тем, что главные двигатели нередко работают на более дешевом тяжелом топливе и к. п. д. их выше, чем к. п. д. относительно небольших первичных двигателей.

К существенной особенности валогенераторов следует отнести зависимость частоты изменения генерируемого ими напряжения от оборотов главного двигателя. Для стабилизации частоты, что необходимо для нормальной работы судовых потребителей, чаще всего используются двухмашинные (генератор — двигатель) передачи от вала к синхронному генератору, гидродинамические или электромагнитные упругие муфты (рис. 1.1, б), статические преобразователи частоты.

Для уменьшения изменения частоты при набросе и сбросе нагрузки и одновременном изменении частоты вращения главного вала двигателя валогенераторы снабжаются эффективными системами автоматического управления [41, № 6, 1971].

Для обеспечения нужд судна в режимах стоянки, а также при небольшой частоте вращения или обратном направлении вращения гребного вала (задний ход) на судах валогенераторы устанавливают с автономными источниками электроэнергии (дизели или турбогенераторы, аккумуляторные батареи и др.).

Судовая электроэнергетическая система с валогенераторами должна иметь такой автономный резерв, который при внезапной остановке главного двигателя в режиме хода, что возможно в аварийной ситуации, не лишал бы судно средств управления и маневра.

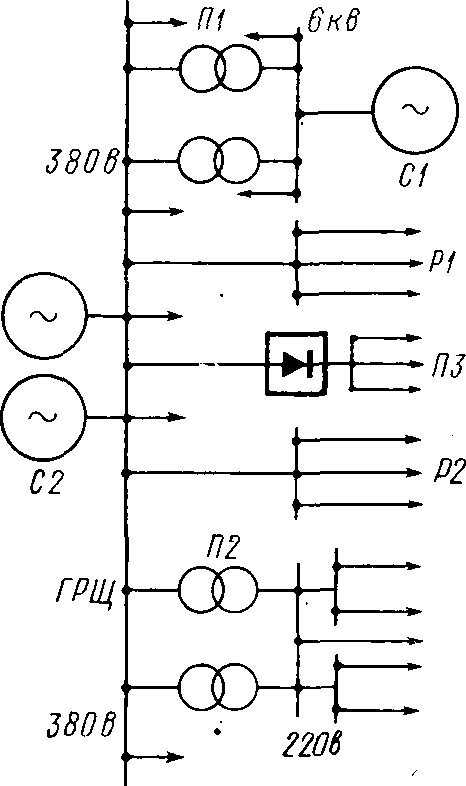

Рис. 1.2. Принципиальная схема судовой электроэнергетической системы

Для некоторых типов судов перспективно применение УТГ совместно с валогенераторами (рис. 1.1, в) [43, № 3, 1968].

Электрические станции ГЭУ обеспечивают питание двигателей гребных валов электроходов. Иногда на электроходах предусматривают отбор мощности судна для питания СЭС (рис. 1.2). Первичные двигатели станций ГЭУ — дизели и паровые турбины.

Аварийные электрические станции (АЭС) обеспечивают питание жизненно важной части приемников на судне в случае выхода из строя станции СЭС. Их устанавливают на каждом судне, кроме небольших грузовых судов валовой вместимостью 300 рег. т и менее [30, 2.14, 1.1]. В качестве аварийных источников электрической энергии могут применяться дизель-генераторы или аккумуляторные батареи (30, 2.14, 1.2].

Согласно требованиям Регистра СССР на пассажирских судах и на промысловых базах аварийные дизель-генераторы при исчезновении напряжения в СЭС должны запускаться автоматически. На судах других типов [30, 2.14, 1.4] также рекомендуется автоматический запуск агрегатов.

Мощность аварийного источника электроэнергии должна быть достаточной для запуска и питания всего электрооборудования, работа которого необходима во время аварии [30, 2.14, 3.1].

По способу управления электрические станции на судах и судовые механические установки подразделяют на три группы, отличающиеся степенью автоматизации: станции с постоянной вахтой в машинных помещениях, нуждающиеся в непрерывном обслуживании, наблюдении и ручном управлении с главного распределительного щита (ГРЩ);

станции без постоянной вахты в машинном отделении, но с постоянной вахтой одного оператора в помещении центрального поста управления и контроля (ЦПУ); нуждающиеся в периодическом обслуживании; контролируемые в ЦПУ, где сосредоточены органы автоматизированного или дистанционного управления главными механизмами, дизель-генераторами, турбогенераторами, включая их автоматическую синхронизацию и распределение нагрузок. В ЦПУ сосредоточены средства индикации контролируемых параметров механизмов, устройств и систем (включая контролируемые параметры генераторов и их первичных двигателей), а также устройства сигнализации о режимах работы, о срабатывании защит. Рассматриваемый объем автоматизации механического и электромеханического оборудования судна соответствует знаку автоматизации А2, добавляемому к символу судна [30, ч. I, 2.2.7.1; ч. VII, 6.1, 6.2];

станции и механические установки, эксплуатирующиеся без постоянной вахты, в машинном помещении и в центральном посту управления и контроля (знак автоматизации А1).

Отечественный флот уже имеет суда, автоматизированные на знак А1 («Котовский», «Новомиргород» и др.). Значительное число судов имеет знак автоматизации А2 («Новгород», «Владимир Ильич» и др.).