Предохранитель принадлежит к числу защитных аппаратов, так как он способен определить значение тока, при котором должен быть произведен разрыв цепи, вместе с тем он и разрывает цепь и, следовательно, является также коммутационным аппаратом.

Предохранитель любого исполнения состоит из патрона, плавкого элемента (вставки) и поддерживающего контактного устройства. Плавкую вставку включают последовательно в защищаемую цепь. Вставку рассчитывают так, чтобы в условиях номинальной нагрузки электрической установки температура наиболее нагретого участка вставки была близка к температуре плавления. Таким образом, плавкая вставка становится специально ослабленным местом (проводником) в цепи тока электрической установки. При токах перегрузки вставка плавится и должна разомкнуть цепь защищаемой установки еще до того, как температура проводов сети, машин или аппаратов установки поднимется до значения, опасного для их изоляции.

Температурный режим работы предохранителей

В установившемся режиме работы энергия, поглощаемая вставкой, полностью рассеивается в окружающей среде путем излучения, конвекции и теплопроводности (главным образом через контакты предохранителя). При этом установлено, что температура вставки по ее длине I переменна и зависит от конфигурации вставки (рис. 5.15).

В связи с тем что максимальная температура вставки в рабочем режиме близка к температуре плавления, нагрев патрона и контактов предохранителя весьма значителен, особенно при материале вставок с высокой температурой плавления.

Для повышения надежности работы контактов и патрона предохранителя целесообразно применять вставки из материала с низкой температурой плавления (олово, свинец, цинк). Однако удельное сопротивление материалов с низкой температурой плавления велико и, значит, сечение вставок, их масса становятся большими, что резко ухудшает условия гашения дуги в предохранителе.

Для повышения отключающей способности предохранителей целесообразно применение вставок из материала с хорошей проводимостью, т. е. из меди или серебра, но эти материалы имеют очень высокую температуру плавления (1083 и 961° С), что повышает нагрев контактов и патрона предохранителя.

Таким образом, выбор материала вставки во многом предопределяет нагрев всех элементов предохранителя и, кроме того, его отключающую способность.

Можно уменьшить нагрев предохранителя и сохранить довольно высокой его отключающую способность путем применения цинковой вставки сложной конфигурации, например, как показано на рис. 5.15, б. При коротком замыкании в защищаемой цепи разрушаются только узкие перешейки вставки и в зоне электрической дуги окажется сравнительно мало металла. Такое решение получило применение в предохранителях серии ПР.

Рис. 5.15. Распределение температуры по длине плавкой вставки:

а—при вставке постоянного сечения; б—при фигурной вставке

Применяют и другую специальную меру, уменьшающую нагрев предохранителя: на плавкую вставку напаивают маленькую каплю олова. Известно, что поверхностное натяжение твердого металла (медь, серебро и др.) снижается, а значит, падает и его прочность, если на поверхность металла нанести слой жидкого легкоплавкого металла (олова, свинец и др.). Медная вставка с нанесенным на нее оловянным шариком начнет разрушаться уже не при температуре плавления меди, а при температуре плавления олова (232° С). Значит, в любом установившемся режиме работы температура предохранителя при медной вставке с оловянным шариком не будет высокой.

По данным ВЭИ, при токах короткого замыкания влияние шарика растворителя не успевает сказаться, и вставка работает практически ,так же, как она работала бы без шарика.

Улучшение характеристик предохранителей применением метода растворителя получило широкое распространение в предохранителях низкого и высокого напряжения (предохранители типов НПН, ПН2, ПК и др.).

Характеристики плавких предохранителей

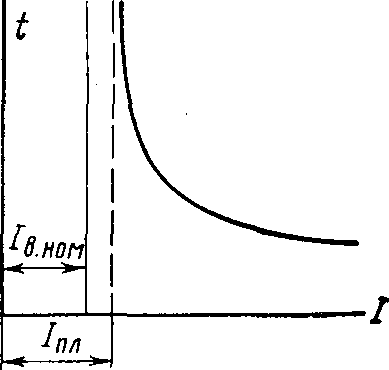

Одной из важнейших характеристик предохранителя является зависимость времени плавления вставки предохранителя от величины протекающего через нее тока. Эту характеристику t=f (I) принято называть токовременной (рис. 5.16). В своей левой части характеристика асимптотически приближается к значению тока, который называют плавящим током IПЛ. При I > Iпл время плавления быстро падает и стремится к очень малой величине, измеряемой тысячными долями секунды.

Заметим, что каждая точка характеристики строится по данным нескольких замеров, получаемых экспериментально при плавлении нескольких вставок, взятых на одинаковую величину номинального значения тока. При этом всегда имеет место так называемый «разброс» точек при неизменном токе перегрузки. Этот разброс обязан главным образом неизбежным при изготовлении предохранителя отклонениям. Таким образом, строго говоря, было бы правильнее, характеризуя предохранитель с заданным номинальным током плавкой вставки, приводить не кривую, а некоторую зону, ограниченную двумя кривыми. Именно так представляют в каталоге зависимость t = t (I) для предохранителей типа ПР.

Рис. 5.16. Токовременная характеристика предохранителя

Заметим также еще одну важную особенность характеристики предохранителя: она при эксплуатации предохранителя изменяется, а именно перемещается влево. Такое смещение характеристики происходит в результате окисления поверхности плавкой вставки, что уменьшает ее полезное сечение. Окисление протекает особенно интенсивно при повторяющихся высоких температурах плавкой вставки, т. е. при ее частой работе в режиме перегрузки, а также при наружной установке предохранителей. Особенно сильно влияние окисления при малых площадях сечения вставок и при таких легкоокисляемых материалах, как медь.

Изменение характеристики предохранителя происходит и тогда, когда окислены контактные поверхности или когда нажатия на контакты малы, т. е. когда контакты плохо затянуты. В том и другом случае сопротивление контактов повышается и температура их растет, что, в свою очередь, повышает температуру плавкой вставки — смещает характеристику вставки влево.

Разброс точек токовременной характеристики предохранителя и нестабильность характеристики плавкой вставки предохранителя в условиях эксплуатации обязывают при калибровке вставки на заводе-изготовителе приписывать (назначать) ей номинальный ток, значительно меньший, чем плавящий ток: Iпл≈(1,2-1,25) Iв. ном. Так, считается нормальным, если вставка предохранителя не плавится при токе 1,3Iв. ном в течение часа и плавится при 1,6Iв. ном менее чем через час.

Очевидно, что при такой особенности токовременной характеристики предохранителей они практически не защищают электрической установки при относительно небольших, однако опасных перегрузках. Это — несомненный недостаток предохранителей.

Образующаяся при разрушении вставки электрическая дуга постепенно увеличивается до критической длины, при которой она гаснет. Следует заметить, что условия гашения дуги при малых токах не столь легки, как это может показаться. Так, если дута возникает в предохранителе с кварцевым наполнением, то металл вставки при относительно медленном разрушении остается в зоне горения дуги, что затрудняет ее гашение.

Если вставка размещена в закрытом полом цилиндре предохранителя типа ПР, то при малых токах давление в цилиндре будет повышаться медленно, градиенты останутся небольшими, а время гашения дуги — значительным.

При токах, в несколько раз больших, чем номинальный ток плавкой вставки, можно считать, что вся энергия, поглощаемая вставкой, идет на повышение ее температуры. Тогда температура по длине вставки с неизменным сечением выравнивается и вставка плавится по всей длине практически одновременно. При таких больших токах процесс плавления и испарения вставки развивается так быстро, что вполне может быть сравниваем со взрывом, когда металл выбрасывается за пределы зоны горения дуги, что повышает градиент горения дуги, ускоряет ее гашение.

В высоковольтных предохранителях с кварцевым наполнением, имеющих достаточно большую длину плавкой вставки (дуги), падение напряжения в дуге при высоких градиентах становится столь значительным, что величина разрываемого тока заметно уменьшается, а коэффициент мощности цепи возрастает. Условия гашения дуги, таким образом, дополнительно несколько облегчаются.

В предохранителях типа ПР при больших токах плавкая вставка разрушается прежде всего в узких перешейках. Образующаяся электрическая дуга энергично разлагает внутренние стенки фибрового цилиндра (патрона) и нагревает образующиеся при этом газы. Давление газов в патроне резко возрастает и может достигнуть в случае больших токов десятков и иногда до сотни атмосфер. Вместе с ростом давления затрудняется тепловая ионизация в столбе дуги и, кроме того, увеличивается скорость движения газовых молекул; следовательно, возрастает и интенсивность охлаждения дуги. Оба фактора повышают градиент напряжения, обеспечивая быстрое гашение дуги.

Таким образом, при больших токах время срабатывания предохранителей (время разрыва цепи) мало. Поврежденная электрическая цепь разрывается предохранителями при больших перегрузках и коротких замыканиях очень быстро. Это — важное достоинство характеристики предохранителей.

Говоря о быстром отключении цепи предохранителями при больших токах, следует заметить, что это время особенно мало, когда цепь отключается так называемыми токоограничивающими предохранителями.

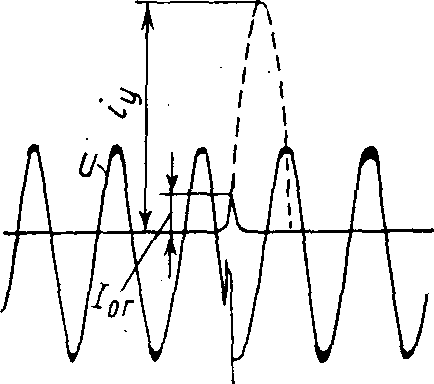

Отличительная замечательная особенность токоограничивающих предохранителей заключается в том, что они за очень короткое время, значительно раньше чем прерываемый ток, достигнут наибольшего значения, полностью разрывают поврежденную цепь. На рис. 5.17 приведена осциллограмма отключения тока короткого замыкания токоограничивающим предохранителем.

К токоограничивающим предохранителям можно отнести предохранители с кварцевой засыпкой (НПН, ПН2, ПК и др.). К ним можно отнести и предохранители типа ПР, однако токоограничивающий эффект у них проявляется лишь при токах, близких к предельно отключаемому току.

Важно иметь в виду, что электрическая дуга в предохранителях при очень больших токах короткого замыкания способна разрушить предохранитель, а это, в свою очередь, может привести к перекрытию фаз (полюсов) электрической установки, т. е. к очень большой аварии.

Рис. 5.17. Осциллограмма работы токоограничивающего предохранителя (iу — ударный ток к. з, Iог — ток кз., ограниченный предохранителем)

Отключающая способность каждого предохранителя характеризуется предельным током, который он может разорвать без повреждений, препятствующих его дальнейшей исправной работе после смены плавкой вставки. Предельный ток, разрываемый известными типами предохранителей, относительно мал, что ограничивает их применение.

В судовых установках предохранители применяют главным образом в установках небольшой и средней мощности.

В предохранителях с токоограничением легче обеспечиваются большие значения отключаемого тока.

Уже было отмечено, что при токе I>>Iпл время разрушения плавкой вставки предохранителя очень мало, т. е. что поврежденная цепь разрывается предохранителем очень быстро. Однако эта положительная особенность характеристики плавких предохранителей создает и значительные трудности в тех случаях, когда ток короткого замыкания одновременно протекает по нескольким предохранителям, каждый из которых защищает один из последовательно расположенных участков общей цепи. Очевидно, что при очень малых временах срабатывания каждого из предохранителей разница во временах срабатывания предохранителей на соседних участках также очень мала. При малой же разности времен срабатывания предохранителей на последовательно расположенных участках цепи уменьшается уверенность в том, что при повреждении сработает предохранитель, расположенный ближе других к месту аварии, т. е. теряется уверенность в выборочном отключении предохранителем только поврежденного участка цепи. С этой особенностью приходится считаться при защите цепей предохранителями, а именно: чтобы иметь уверенность в обеспечении отключения только поврежденного участка, при выборе предохранителей для последовательно расположенных участков берут плавкие вставки, отличающиеся друг от друга по крайней мере на две ступени по шкале номинальных токов плавких вставок.

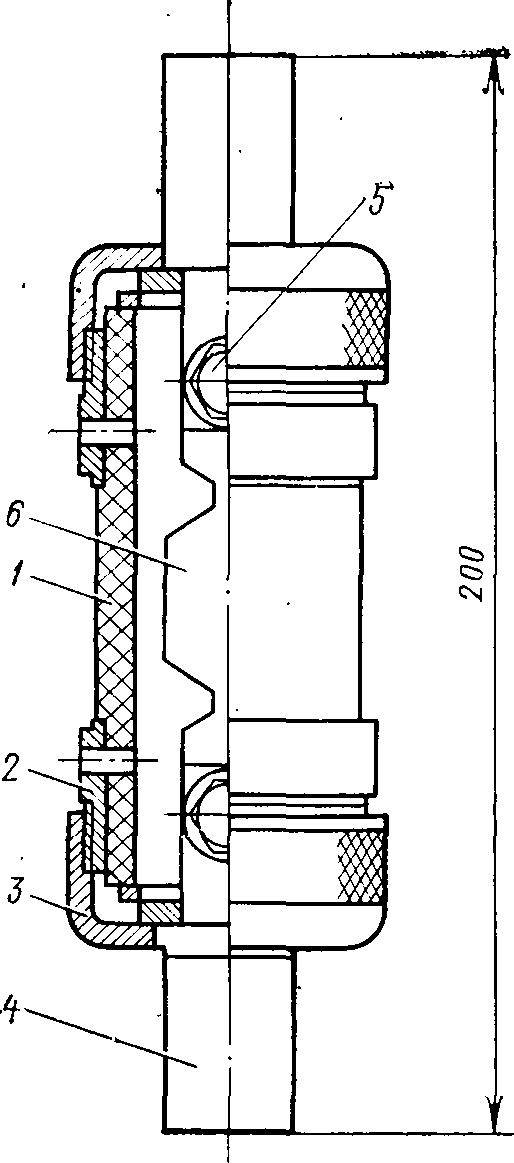

Рис. 5.18. Патрон предохранителя ПР2 на 350 а, 220 в

Устройство предохранителей некоторых типов

Трубчатые предохранители типа ПР с закрытыми фибровыми трубками рассчитаны на применение в электрических установках (в том числе судовых) постоянного и переменного тока напряжением до 500 в. Плавкие вставки предохранителей рассчитаны на номинальные токи от 6 до 1000 а.

На рис. 5.18 изображен патрон предохранителя с фибровой трубкой 1. Трубка армирована с двух сторон латунными кольцами 2 с резьбой. На эти кольца навинчиваются латунные колпачки 3, зажимающие контактные ножи 4, к которым прикреплена болтами 5 сменная плавкая вставка 6, штампованная из цинка.

Применение в качестве материала вставки цинка уменьшает нагрев предохранителя и обеспечивает довольно хорошую стабильность его характеристики, так как цинк обладает высокой антикоррозионной устойчивостью. Вместе с тем наличие у вставки узких перешейков приводит к тому, что при коротком замыкании вставка разрушается в перешейках — массивные части ее не плавятся, и, следовательно, количество паров металла остается небольшим.

При высокой температуре дуги фибровая трубка генерирует газы, которые нагреваются дугой, давление в ограниченном объеме трубки резко возрастает, градиенты напряжения вдоль ствола дуги становятся высокими, и дуга гаснет.

У предохранителей с номинальным током до 60 а контактных ножей нет — контактной частью служат колпачки, которые при установке предохранителя на место вставляют в контактные стойки, укрепленные на распределительном щите.

Заметим, что следует различать понятия: номинальный ток предохранителя, под которым понимают ток, на который рассчитаны токоведущие части патрона предохранителя, и номинальный ток плавкой вставки, под которым понимают ток, приписанный плавкой вставке предохранителя.

Каждый предохранитель рассчитан на работу с плавкими вставками на разные номинальные токи.

Отключающая способность предохранителей ПР в последние годы заметно повышена, но она все еще остается относительно небольшой, особенно для предохранителей на небольшие номинальные токи.

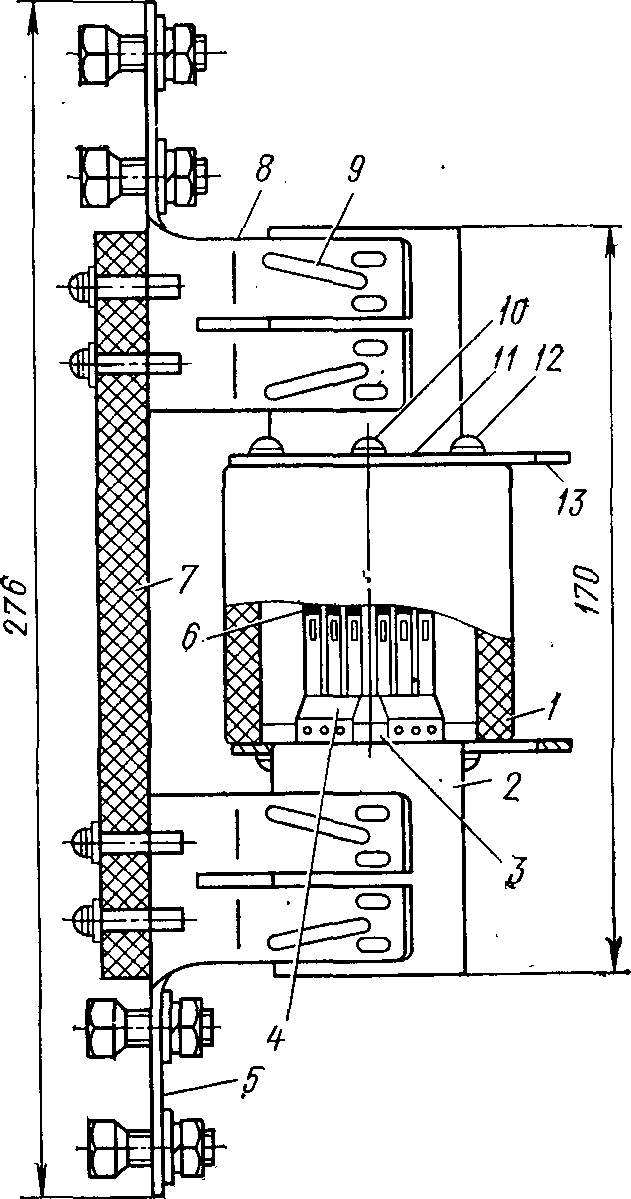

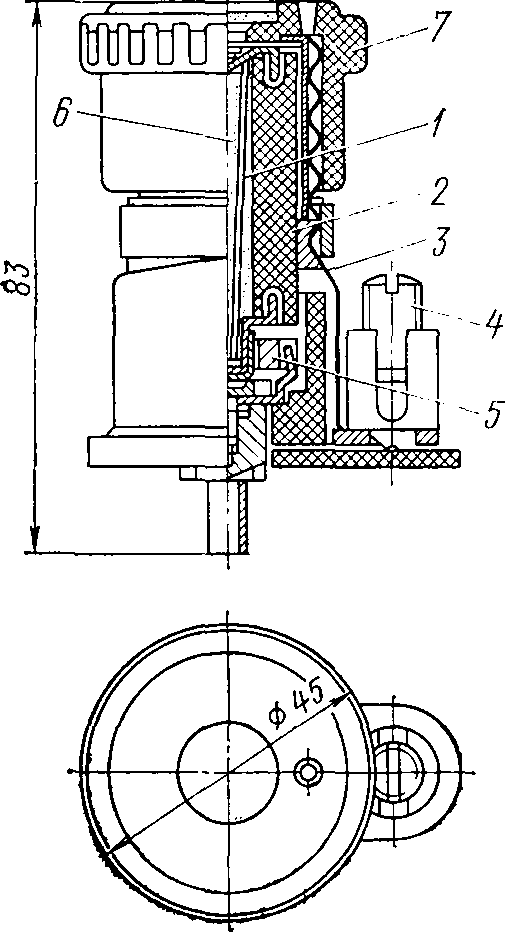

Рис. 5.19. Предохранитель типа ПН2-400 на 400 а, 500 в:

- — трубка квадратная фарфоровая; 2 — контактные ножи; 3 — кварцевый песок; 4 — плавкие вставки; 5 — зажимы; 6 — оловянный шарик; 7—изоляционная плита; 8 — медная контактная стойка; 9 — стальные пружинящие кольца; 10 — винты, крепящие ножи; 11 — металлические крышки; 12 — винты, крепящие крышки; 13 — стойки для съема предохранителя

Предохранители типов НПН и ПН2 рассчитаны на применение в установках напряжением до 500 в. Выпуск предохранителей ПН2 начат сравнительно недавно.

Предохранители типа НПН состоят из стеклянной, а типа ПН2 — фарфоровой трубки, армированной на концах металлическими колпачками или крышками. Внутри параллельно оси трубки расположена сменная плавкая ставка из одной или нескольких тонких медных лент. В средней части каждой медной ленты напаян оловянный шарик диаметром 3—4 мм. Внутренняя полость трубки предохранителя заполняется сухим мелким кварцевым песком, предварительно хорошо очищенным.

Предохранители ПНП изготавливают на номинальные токи 15, 35 и 60 а. Они вставляются в контактные стойки своими колпачками. Предохранители ПН2 выпущены взамен предохранителей НПР, они рассчитаны на номинальные токи 100,200, 400 и 600 а и снабжены торцовыми контактными ножами. Контактные стойки, поддерживающие предохранитель, имеют пружинное устройство, обеспечивающее надежный контакт при длительной эксплуатации.

Отключающая способность (на переменном токе) рассматриваемых предохранителей выше, чем у других известных типов предохранителей, и особенно высока у предохранителей на небольшие номинальные токи.

Предохранители ПН2 имеют относительно небольшие габариты (рис. 5.19). В стационарных установках они уже постепенно вытесняют предохранители типа ПР. Недостаток предохранителей заключается в трудности смены плавких вставок (в условиях эксплуатации) и в отсутствии указателя их расплавления. При замене фарфоровой трубки, например на стеатитовую, предохранитель ПН2 может найти применение на морском флоте.

Пробочные (резьбовые) предохранители типа ПД выпускаются на номинальные токи от 6 до 600 а и предназначены для работы в электрических установках напряжением 380 в переменного тока и 250 в постоянного тока (рис. 5.20). Этот тип предохранителя широко применяется в судовых электрических установках.

Рис. 5.20. Пробочный предохранитель типа ПД:

1 — серебряная плавкая вставка; 2 — сменная фарфоровая трубка; 3 — резьбовой контакт;

4 — зажим; 5 — контактная фарфоровая гильза; 6 — кварцевый песок; 7 — стеатитовая

головка

Следует иметь в виду, что для безопасности работы обслуживающего персонала предохранители на распределительных щитах должны устанавливаться так, чтобы доступ к ним обеспечивался с лицевой стороны щита. Кроме того, предохранители не должны оставаться под напряжением при отключенном выключателе.

В заключение среди других достоинств предохранителей следует отметить такие, как:

простота конструкции и малая стоимость;

быстрота срабатывания при токах короткого замыкания и больших перегрузках;

резкое уменьшение токоограничивающими предохранителями термического и динамического воздействия токов короткого замыкания в защищаемых цепях;

отключение поврежденных участков цепи без огневого и звукового эффектов, что, в частности, делает предохранители пожаробезопасными.

К недостаткам предохранителей относятся:

неспособность защищать установку при малых, но опасных для нее перегрузках;

возможность отключения лишь одной фазы в защищаемой трехфазной установке, что ставит двигатели в аварийные условия работы (питание от двух из трех фаз);

продолжительность операций по замене сработавших предохранителей, что удлиняет перерыв в питании потребителей, присоединенных к поврежденной линии;

относительно ограниченная отключающая способность;

трудность автоматизации коммутации защищаемых предохранителями линий;

возможность отключения только двух из трех фаз установки, что оставляет защищаемый элемент под напряжением третьей фазы, а это опасно для эксплуатационного персонала.