Если обратиться к опыту проектирования парогенераторов с натриевым обогревом и к патентной информации, то легко убедиться, что в абсолютном большинстве случаев разработчики и изобретатели стремятся устранить температурные напряжения на корпусе и трубном пучке, связанные с температурными удлинениями. Очевидный путь достижения этой цели — применение гибов на теплообменной трубке или совместный изгиб теплообменных трубок и корпуса. Возможности выбора конкретной конфигурации гиба многочисленны и разнообразны:

U-, S-образные, в виде клюшки и бумеранга, винтовые и плоские змеевики, лиры на теплообменных трубках и др. (рис. 2.9., 2.10). Наибольший опыт эксплуатации получен на U-образном ПГ установки PFR в Англии, S-образном парогенераторе АЭС «Феникс» во Франции, V-образном парогенераторе АЭС БН-350 в СССР.

Прототипный быстрый реактор PFR построен в 1973 г.; энергопуск осуществлен в 1974 г. Основные параметры приведены в табл. 2.1. Парогенератор состоит из испарителя, основного и промежуточного пароперегревателей. Испарители и пароперегреватели конструктивно выполнены одинаково. Трубный пучок испарителя составлен из 498 U-образных трубок 025X2,3 из стали 2,25Сг 1Мо. Прямые участки трубок имеют длину 4900 мм, полная длина труб 11 м±10%. Трубы заделаны в одну трубную доску и размещены в цилиндрическом корпусе, разделенном вертикальной перегородкой на две части. Особенность конструкции — наличие газовой полости, отделяющей трубную доску от свободного уровня натрия.

Рис. 2.9. Вариант парогенератора АЭС «Клинч-Ривер»: 1 — вход натрия; 2 — выход пара; 3 — теплообменные трубки; 4 — сбросной патрубок; 5 — выход натрия; 6 — ремонтный люк; 7 — вход питательной воды (пароводяной смеси)

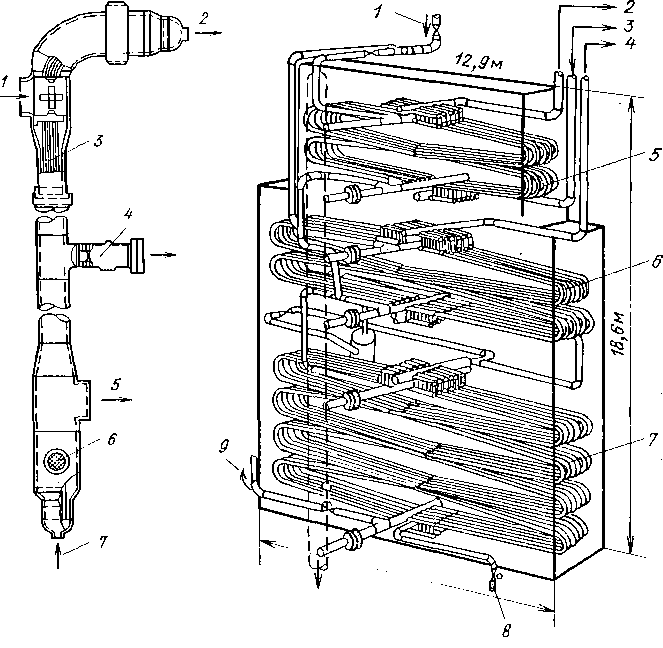

Рис. 2.10. Секция парогенератора АЭС «Феникс»:

1— вход натрия; 2— выход пара промперегрева; 3— вход пара промперегрева; 4— выход перегретого пара; 5 — промперегреватель; 6 — пароперегреватель; 7 — испаритель; 8 — вход питательной воды; 9 — выход натрия

В принятой конструкции прослеживается стремление в максимальной степени исключить факторы, снижающие надежность: обеспечена индивидуальная компенсация температурных удлинений труб, отсутствует зона кризиса теплообмена, исключено попадание влаги в пароперегреватели, трубная доска и сварные швы соединения труб с трубной доской работают фактически при изотермических условиях и защищены от прямого воздействия продуктов взаимодействия натрия с водой газовым объемом. Тем не менее ПГ PFR доставил много неприятностей. Имели место течи в испарителях, основных и промежуточных пароперегревателях. Опыт работы с течами продемонстрировал подверженность сильному растрескиванию аустенитной стали под напряжением при воздействии продуктов взаимодействия натрия с водой.

Парогенераторы АЭС «Феникс» начали эксплуатироваться под нагрузкой с января 1974 г. Парогенератор состоит из модулей испарителей, основных и промежуточных пароперегревателей.

Все модули конструктивно выполнены одинаково — изогнутый вместе с корпусом трубный пучок S-образной формы из семи труб, но имеют разные размеры (см. рис. 2.10 и табл. 2.1). Теплообменные трубки имеют стыковые сварные соединения в области гиба. Модули не имеют индивидуальной теплоизоляции. Весь парогенератор, содержащий по 12 модулей каждого типа, помещен в металлический короб, выполняющий функцию защитного кожуха и теплоизоляции. Одна из особенностей конструкции — индивидуальный вывод каждой теплообменной трубки за пределы корпуса и размещение дроссельных устройств на входе в трубки вне натриевого объема. Это избавило от многих неприятностей, когда из-за неудачной конструкции дроссельных устройств имел место коррозионно-эрозионный износ стенки трубки непосредственно за дросселем и течи, но не в натрий, а в атмосферу. До 1982 г. парогенератор не доставлял особых хлопот эксплуатационному персоналу, но в 1982—1983 гг. произошли течи в промпароперегревателях, повлекшие значительные затраты на замену модулей. Течи произошли в районе сварного шва на теплообменной трубке. То обстоятельство, что течи произошли через значительный промежуток времени после пуска, не позволяет отнести их на счет дефектов изготовления.

Значительный объем конструкторских проработок модульных парогенераторов проделан специалистами ЧССР в тесном сотрудничестве с советскими специалистами [11]. Практически все парогенераторы, разработанные в ЧССР, выполнены таким образом, что теплообменная поверхность образована U- или V-образными модулями с цельными (без сварки) теплообменными трубками, на которые надевается труба кожуха. Парогенераторы такой конструкции успешно эксплуатируются на АЭС БН-350: один с 1980 г., другой с 1982 г. Эти парогенераторы во многом аналогичны парогенераторам АЭС «Феникс», но имеют значительно большее число труб на модуль.