Глава 2. Измерительная аппаратура, методика измерений и обработки опытов

2.1. Измерительная аппаратура, методика и погрешности измерений

Пульсации давления, золотников и сервомоторов содержат широкий спектр частот (11,29,41,44), поэтому для их изучения требуются специальные малоинерционные датчики, усилительная и регистрирующая аппаратура, обеспечивающие запись этих процессов во всём диапазоне частот и амплитуд, характерном для АСР паровых и газовых турбин.

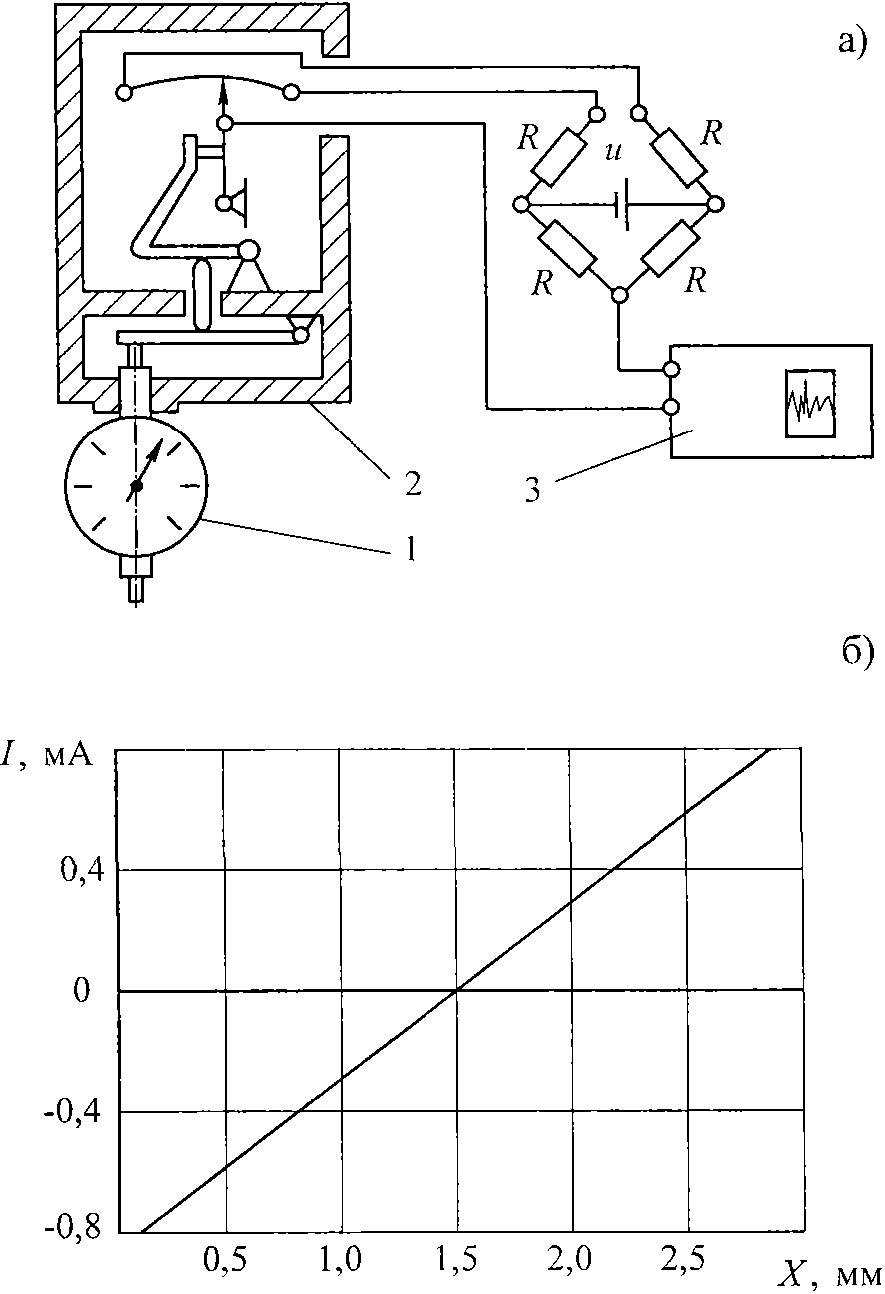

В дополнение к существующей усилительной и регистрирующей аппаратуре, отвечающей предъявляемым требованиям, автором были разработаны датчики перемещений и давлений для регистрации пульсаций в АСР турбоагрегатов как на электростанциях, так и на заводских стендах. Для регистрации пульсаций золотников и поршней сервомоторов на электростанциях применялись датчики малых перемещений, выполненные на базе реостатных преобразователей датчиков давления типа ЭДД с использованием (в зависимости от диапазона измерения) сменных рычажных приставок и индикаторных головок (рис. 2.1). Эти датчики позволили записать процесс пульсации золотников промежуточных гидроусилителей, отсечных золотников сервомоторов (0,1...0,5 мм) и поршней сервомоторов (0,5...7 мм) непосредственно (без применения усилительной аппаратуры) шлейфным светолучевым осциллографом. Исключение усилительной аппаратуры существенно облегчает испытания АСР многих турбин в условиях эксплуатации.

Рис. 2.1. Реостатный датчик малых перемещений:

I - реостатный преобразователь датчика давления типа ЭДД, 2 — рычажная приставка, 3 - индикатор

Схема подключения датчика к осциллографу и его тарировочная характеристика представлены на рис. 2.2. Погрешность датчика не превышает ±1,5% от предела измерения.

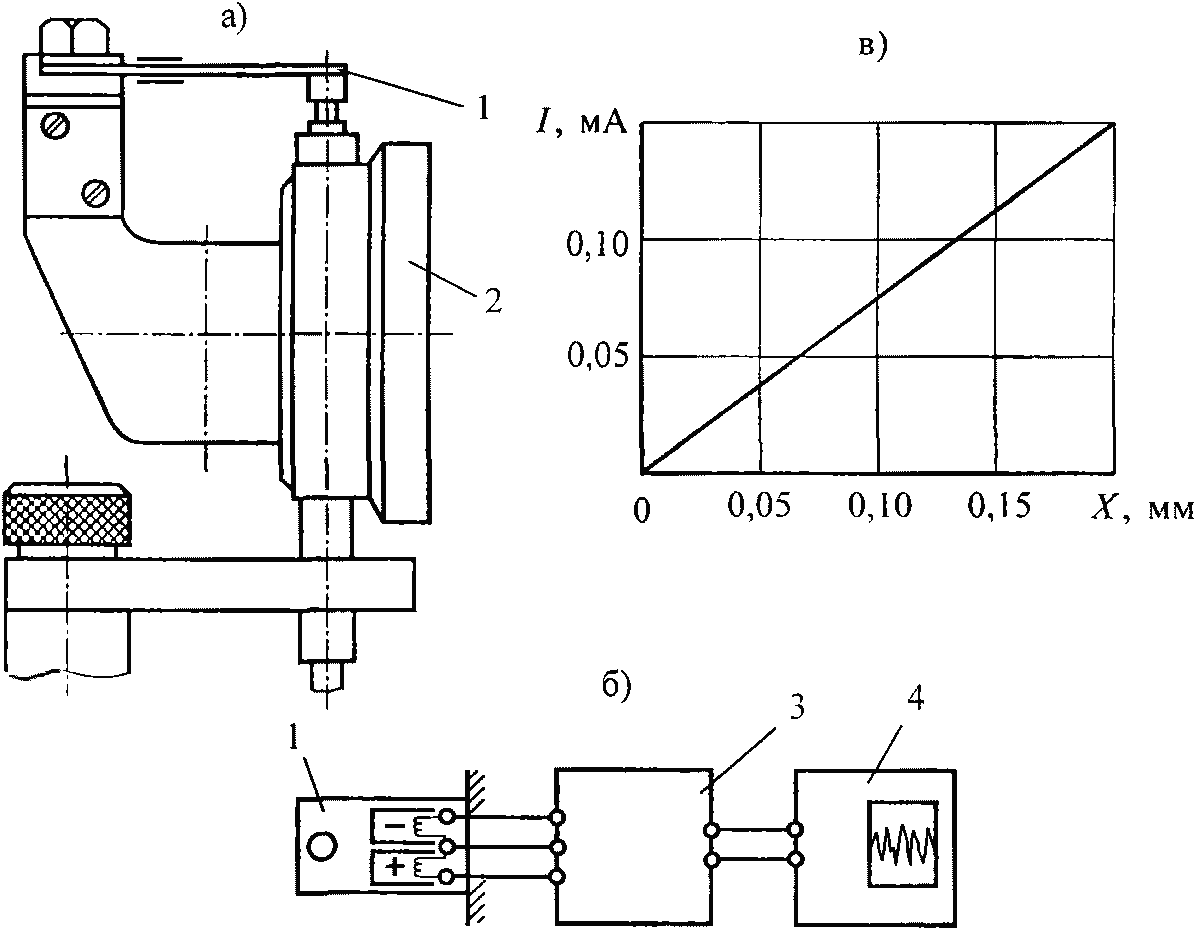

При исследованиях на стендах завода использовались малогабаритные датчики перемещений и давления, выполненные па базе тензорезисторов. Сигналы датчиков подавались на шлейфный светолучевой осциллограф после их усиления четырех канальными статодинамическими усилителями типа ТА-5. Полоса частот, пропускаемая усилителем - от 0 до 1000 Гц, нелинейность амплитудной характеристики - не более 2%.

Датчик малых перемещений включает в себя упругую Салочку с наклеенными на неё с разных сторон двумя проволочными тензорезисторами. Она закреплена на кронштейне, установленном на индикаторной головке с ценой деления 0,01 мм (рис. 2.3,а). Собственная частота колебаний тензобалочки - 280 Гц.

Тензодатчики собраны по схеме полумоста и подключены к входу тензоусилителя типа ТА-5, выходной сигнал которого подаётся на шлейфный осциллограф (рис. 2.3,6). На рис. 2.3,в представлена тарировочная характеристика этого датчика перемещений совместно с тензоусилителем.

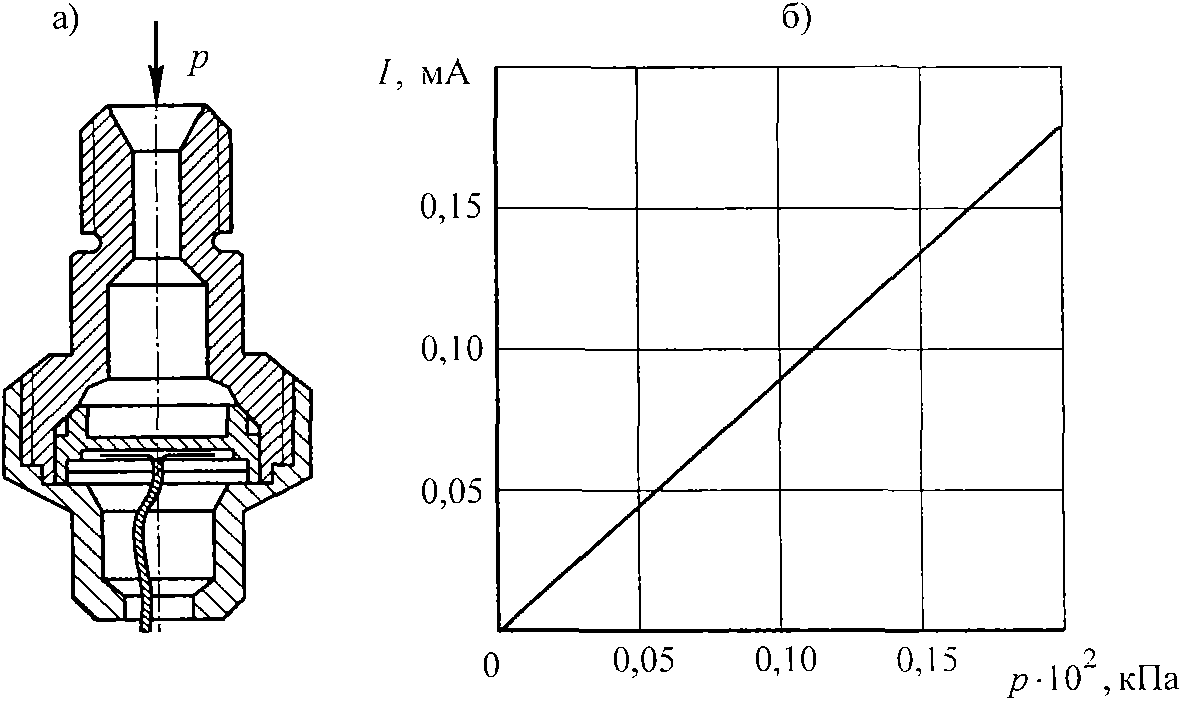

Для регистрации пульсаций давления применялись малогабаритные датчики давления. Чувствительным элементом датчика служит стальная точёная мембрана диаметром 22 мм с наклеенным на неё блоком тензорезисторов (рис. 2.4, а).

Рис. 2.2. Реостатный датчик малых перемещений: а) - схема измерений, б) - тарировочная характеристика, 1 - индикатор, 2 - датчик перемещений, 3 - шлейфный осциллограф

Частота собственных колебаний мембраны (в воздухе) около 10000 Гц. Амплитуды измеряемых пульсаций лежат в пределах от 3 до 50 кПа при абсолютном уровне давления 0,4...2,5 МПа.

Полумост датчика давления, включающий два рабочих плеча, подсоединялся к одному из каналов статодинамического усилителя ТА-5 (рис. 2.3,б), который обеспечивал требуемое усиление сигнала при регистрации пульсаций давления на шлейфном осциллографе и наблюдении за процессом с замером амплитуды при помощи катодного осциллографа. Тарировочная характеристика датчика давления совместно с тензоусилителем типа ТА-5 представлена на рис. 2.4,б.

Рис. 2.3. Тензометрический датчик малых перемещений (а), схема измерений (б) и тарировочная характеристика (в):

1 - тензобалочка, 2 - индикатор, 3 - тензоусилитель, 4 - шлейфный осциллограф

Рис. 2.4. Датчик давления:

а) конструктивная схема, б) тарировочная характеристика

Статистические характеристики процесса пульсации (давления, золотника и сервомотора), который после ряда пробных опытов и предварительных расчётов рассматривался как случайный стационарный эргодический [54, 55], вычислялись по реализациям процессов (осциллограммам), полученным путём одновременной записи на фотобумаге сигналов всех датчиков, установленных на испытуемом устройстве.

Для осциллографирования использовался шлейфный осциллограф типа Н-004 с шириной светочувствительной бумаги 200 мм. В табл. 2.1 приведены технические характеристики гальванометров, примененных при испытаниях.

Таблица 2.1

Тип | Собственная частота, Гц | Диапазон частот, Гц | Чувствительность, мм/мА. мм | Внутреннее сопротивление, Ом | Максимальный ток, мА |

М.001.1А | 120 ±10% | 0...60 | 1000 | 35 ± 8 | 0,4 |

М.001.2 | 400 ±10% | 0...200 | 270 | 40 ± 10% | 1,5 |

Для выбора типа гальванометра, масштабов записи и скорости протяжки фотобумаги проводилось пробное осциллографирование, в процессе которого было выявлено, что при использовании для регистрации давления гальванометра типа М.001.2 на случайный процесс пульсации накладывается высокочастотная периодическая составляющая.

Вместе с тем известно, что рабочий диапазон частот промежуточных гидроусилителей (Т ~ 0,02...0,04 с ) ограничен значениями 0.. .30 Гц, а сервомоторов регулирующих органов (Т = 0,1...0,2 с )-величинами 0... 6 Гц. Поэтому для регистрации процесса пульсации давления применялись гальванометры типа М.001.1 А, являющиеся одновременно фильтром высокочастотной составляющей. Для регистрации пульсаций золотников и поршней использовались гальванометры типа М.001.1А и М.001.2.

Осциллограммы, по которым определялись вероятностные характеристики, позволили также определить максимальный размер пульсаций. Однако из-за ограниченных длин реализаций на этих осциллограммах (до 5 с) из рассмотрения могли выпасть пульсации значительной амплитуды, вероятность которых хоть и мала, но не равна нулю.

Поэтому определение величины максимального размаха пульсации производилось также посредством длительного (до 4-х минут) визуального наблюдения за лучом на экране катодного осциллографа с послесвечением. Для этой цели использовался катодный осциллограф типа CI-19Б, имеющий экран с длительным послесвечением и маску с сеткой 20x20 делений (каждое деление 5x5 мм2). Выходные сигналы каналов тензоусилителей последовательно подавались на катодный осциллограф через переключатель. Выбор значений масштабов диктовался необходимостью так разместить на фотобумаге реализации всех одновременно замеряемых параметров, чтобы обеспечить в дальнейшем возможность удобной расшифровки осциллограммы.

Относительные погрешности находились из следующих выражений:

![]() - при определении масштаба записи, где Si и δ5 - соответственно относительные погрешности в определении при тарировке по прибору (манометру, индикатору) величины изменения регистрируемого параметра и соответствующего перемещения луча на фотобумаге;

- при определении масштаба записи, где Si и δ5 - соответственно относительные погрешности в определении при тарировке по прибору (манометру, индикатору) величины изменения регистрируемого параметра и соответствующего перемещения луча на фотобумаге;

![]() - при определении значения регистрируемого параметра при расшифровке осциллограммы, где дсч - относительная погрешность считывания с осциллограммы.

- при определении значения регистрируемого параметра при расшифровке осциллограммы, где дсч - относительная погрешность считывания с осциллограммы.