Гидравлические возмущения в проточной линии, вызванные действием дроссельных окон и элементами гидроканалов, как причина пульсаций золотников проточных гидроусилителей отмечались Β.Α. Пахомовым ещё в ранних исследованиях лаборатории регулирования паровых турбин ЛМЗ.

О пульсациях давления, “самопроизвольно” возникающих в импульсных трубах проточных линий сервомоторов АСР XТГЗ, упоминает также В.С. Немиров [27, 29]. Осциллографирование АСР турбины К-300-240 ХТГЗ в процессе наладочных работ [11] выявило пульсацию давления за импеллером - основную, как тогда предполагалось, причину колебаний золотников и поршней сервомоторов. Однако даже существенное снижение амплитуды этой пульсации не устранило пульсацию отсечного золотника сервомотора, которая (как видно из осциллограммы в [11]) имеет случайный характер и совершенно не связана с перемещениями золотника регулятора скорости. М.З. Хейфец (ЛМЗ) указал на возможность дальнейшего повышения надёжности и точности АСР паровых и газовых турбин за счёт снижения уровня пульсаций давления в проточной линии гидроусилителя за дроссельными отверстиями и был инициализатором проведения специальных исследований, выполненных автором настоящей монографии. Об этих исследованиях и будет рассказано в следующих главах.

Перед проведением этих исследований в связи с полным отсутствием в литературе по гидравлическим системам регулирования публикаций, относящихся к вопросу пульсаций золотников гидроусилителей из-за пульсации давления, вызванной действием дроссельных отверстий, различных местных сопротивлений при турбулентном течении в импульсных гидроканалах, дополнительно был рассмотрен ряд работ из области гидромеханики по пульсациям скоростей и давлений в потоке жидкости.

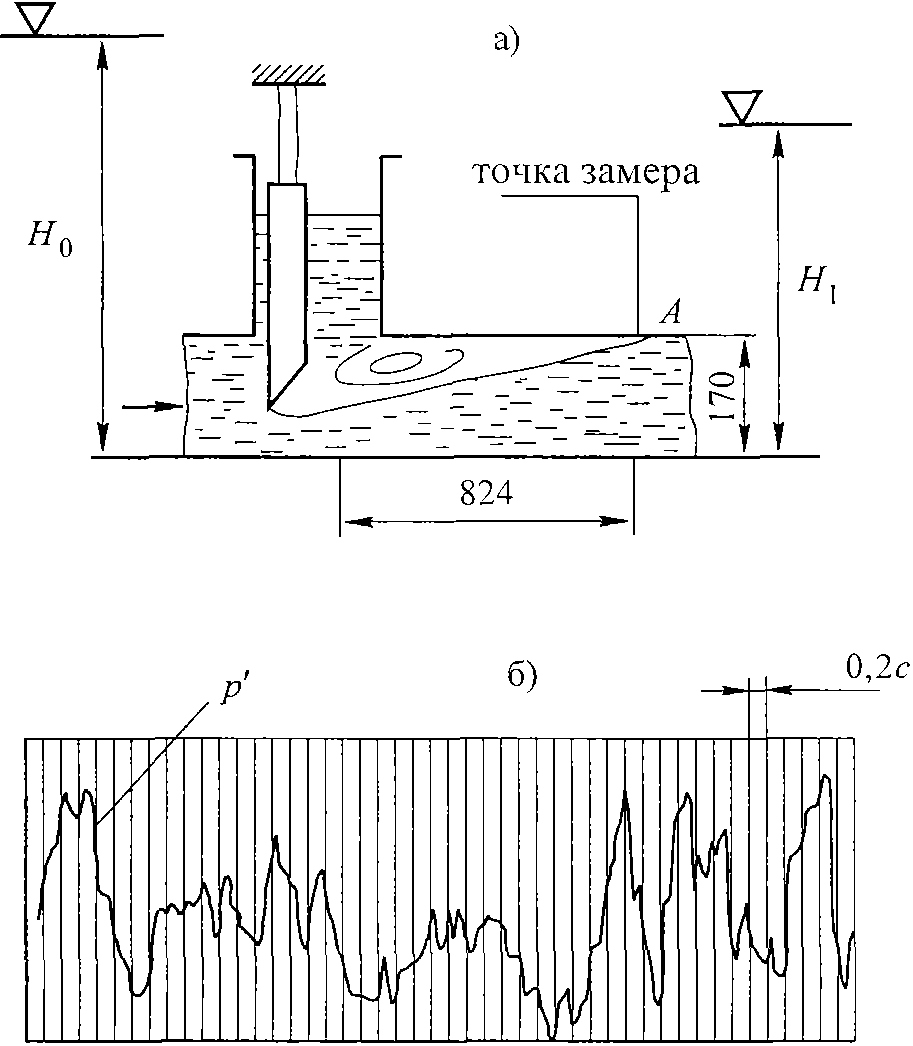

В монографии И.А. Чарного [41] приведены краткие данные о теоретических и экспериментальных исследованиях вибрации щитовых затворов и пульсации давления в шлюзовых галереях гидроэлектростанций. Автор обращает внимание на осциллограммы пульсаций давления, полученные в различных точках модели шлюзовой галереи (рис. 1.6, а, б), которые показывают, что наибольшие пульсации имеют место в зоне "затопленного прыжка", приблизительно в средней части расширяющейся струи, вытекающей из-под щита.

Рис. 1.6. Шлюзовая галерея:

а) модель, б) осциллограмма пульсации давления

Пульсации носят, в общем, неупорядоченный (случайный) характер, хотя частоты с преобладающими амплитудами (приблизительно 30...50 Гц) видны, пишет И.А.Чарный, довольно отчётливо.

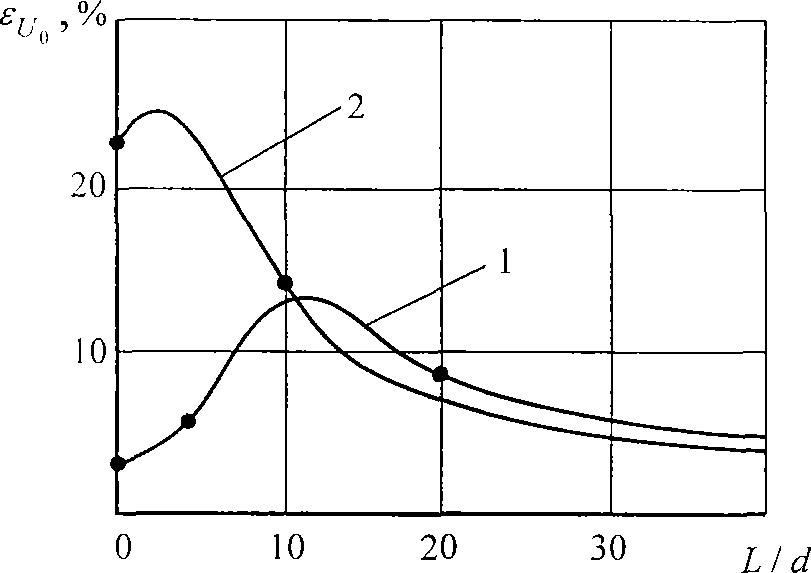

Данные о распределении интенсивности турбулентности вдоль осесимметричной затопленной струи имеются в работе А.С. Гиневского и К.А. Почкиной [42]. Там приведено распределение вдоль струи интенсивности пульсации скорости (рис. 1.7), имеющей максимум, положение которого зависит от начальной турбулентности. Так как, вероятно, зона наибольших пульсаций давления совпадает с зоной наибольших пульсаций скорости и поперечных градиентов скорости, то это обстоятельство может иметь значение для выбора места расположения рабочей поверхности золотника относительно дроссельного отверстия.

Наиболее полно вопросы пульсации давления на границе потока рассмотрены в работе В.М. Лятхера [44], где результаты исследований турбулентных потоков в гидросооружениях рассматриваются со статистических позиций.

Рис. 1.7. Распределение интенсивности турбулентности εν вдоль струи L:

1 - начальная турбулентность ε0 =0,2- начальная турбулентность 20%, d -диаметр сопла

Автор подчёркивает, что пульсации давления (в отличии от пульсации скорости) определяется не только локальными свойствами потока вблизи рассматриваемой точки, но и в значительной мере кинематическими условиями во всей области течения. В [44] приведены автокорреляционные функции пульсации давления в потоке ряда гидросооружений и их моделей. Однако воспользоваться результатами этих исследований в системах регулирования турбин не представлялось возможным ввиду отсутствия гидродинамического подобия с гидроканалами золотниковых устройств. Несмотря на это, сведения и рекомендации из [44] были полезны для исследований и анализа причин пульсации золотников проточных гидроусилителей.

В.М. Лятхер [44], например, подчёркивает, что пульсацию давления проще замерять экспериментально, чем вычислять по не вполне надёжным данным о пульсациях скорости. В нашем случае это представляется единственно возможным способом изучения процесса пульсации давления, тем более, что какие-либо сведения о пульсациях скорости в гидроканалах золотниковых устройств вообще отсутствуют.

Вопросы исследования внутренней структуры турбулентных потоков и струй затрагиваются у Е.М. Минского [45], Л.Г. Лойцянского [46], Г.Н. Абрамовича [47]. Наиболее полное исследование этого вопроса выполнено А.С. Мониным и А.М. Ягломом [48]. Однако в этих работах отсутствуют данные по пульсациям давления в напорных гидроканалах за дроссельными отверстиями и различными местными сопротивлениями, и исследуются исключительно пульсации скорости.

Т.М. Башта [4], рассматривая течение жидкости в трубах, отмечает, что для гидросистем, в которых расход жидкости зависит от потерянного напора, значений чисел Рейнольдса в интервале 2200...2300 следует избегать из-за неустойчивости режима течения и возможности появления в гидросистемах колебательных процессов.

В [4] приведены зависимости коэффициента расхода μ через круглое отверстие от числа Re при различном противодавлении р (рис. 1.8). С увеличением числа Re коэффициент расхода сначала увеличивается, а затем, достигнув максимального значения, резко уменьшается и при некоторых больших числах Re практически стабилизируется. Учитывая указанный характер зависимости μ от числа Re, следует, подчёркивает Т.М. Башта, при конструировании дросселей избегать значений числа Re, характерных для нестабильных значений коэффициента μ, изменения которого будут сопровождаться колебаниями расхода жидкости.

При исследовании методов, позволяющих уменьшать пульсации давления в гидроканалах гидроусилителей, полезными оказались сведения из работ Яамли и Мак-Магона [49], М. Μ. Минского [50], Г.И. Таганова [51] о влиянии сеток и спрямляющих решёток на уровень турбулентности в гидроканалах.

Рис. 1.8. Зависимость коэффициента расхода диафрагмы μ от числа Re (d = 0,98 мм; l/d = 1,5 )

Устанавливаемые с целью уменьшения уровня пульсации скорости эти устройства, вероятно, одновременно должны уменьшать и пульсацию давления. Поскольку в указанных работах исследовалось течение в аэродинамических трубах, возможность прямого переноса результатов этих исследований на интересующие нас объекты (каналы гидроусилителей) была затруднительна, но идеи в дальнейшем были использованы.

Опыт эксплуатации, проектных и наладочных работ в связи с проблемой колебаний промежуточных гидроусилителей и сервомоторов систем регулирования паровых и газовых турбин показали сложность и важность этой проблемы. С ней столкнулись все турбостроительные заводы, несмотря на конструктивные отличия применяемых гидроусилителей и использование различных рабочих жидкостей.

В процессе наладочных работ и испытаний на электростанциях, на стендах заводов, в исследовательских и наладочных организациях ряд источников колебаний, о которых упоминается в этой главе, был обнаружен, исследован, и причины возникновения колебаний были в основном устранены. Это относится к пульсациям выходных координат измерителей частоты вращения, влиянию упругости рабочей жидкости из-за наличия в ней нерастворённого воздуха, колебаний из-за ограниченной производительности насосов регулирования и т. д.

Однако, такой источник значительных колебаний сервомоторов как пульсации давления в проточных линиях гидроусилителей в связи с действием дроссельных устройств на поток жидкости был совершенно не изучен. У конструкторов отсутствовали необходимые данные по проектированию проточных гидроусилителей с приемлемым уровнем пульсаций сервомоторов, соответствующих требованиям ПТЭ [52] и тем более МЭК [53]. Отсутствовали методы наладки, снижающие колебания сервомоторов по этой причине.

Последующие главы освещают комплекс работ, направленных на выявление, изучение этого источника пульсации и разработку методов снижающих, в конечном итоге, колебания сервомоторов регулирующих клапанов. В связи с тем, что пульсации, связанные с действием дроссельных устройств в проточных линиях, представляют собой случайные процессы, их исследованиям предшествовали работы по подбору и разработке необходимой измерительной аппаратуры, выбору методики математической обработки параметров исследуемых процессов.