Влияние упругости рабочей жидкости на пульсацию дифференциальных поршней.

На работу системы регулирования большое влияние оказывает воздух [3, 11], примешанный к маслу, так как он делает масло сжимаемым, повышает порядок дифференциального уравнения движения системы и, следовательно, может снизить её устойчивость.

С.Г. Смельницким и М.С. Хейфецом [30, 31] исследована возможность пульсации дифференциальных поршней (золотников) из-за пульсации напорного давления при наличии воздуха в рабочей жидкости. Эти исследования показали, что пульсация поршня (при возмущении напорного давления по синусоидальному закону) пропорционально возрастает с увеличением содержания в масле нерастворённого воздуха.

Было обнаружено, что зависимость амплитуды пульсаций от частоты возмущений имеет ярко выраженную резонансную область, которая сдвигается в сторону более высоких частот с увеличением напорного давления и с уменьшением количества воздуха, причём величина резонансного пика увеличивается с ростом содержания нерастворённого воздуха.

Так, при содержании воздуха 3,4 % амплитуда пульсаций при резонансе в 8... 10 раз больше, чем в нерезонансной области. Поскольку количество выделившегося при дросселировании воздуха, зависящее от формы дроссельного сечения, связано с количеством воздуха, поступающего в насос, М.С. Хейфец рекомендует для уменьшения пульсации дифференциальных поршней в первую очередь интенсифицировать воз- духовыделение в масляных баках турбин.

В.Н. Казанским и С.Г. Смельницким [32] предложен оригинальный способ удаления воздуха из масла путём установки в баке ряда наклонных металлических жалюзи, по которым воздух свободно выделяется из слоя масла.

В маслобаках систем регулирования турбин ЛМЗ мощностью 300 МВт и выше предусмотрена установка воздухоотделителя в виде пакета наклонных листов для эффективного удаления воздуха из масла. То небольшое количество нерастворённого воздуха, которое идёт вместе с напорным маслом, постоянно выводится из импульсных линий благодаря специальному расположению камер или через специальные отверстия в дренажные камеры [5]. Импульсные трубопроводы имеют подъём в сторону движения масла.

Пульсация гидроусилителей из-за изменения давления, действующего на чувствительный элемент регулятора.

Некомпенсационные схемы [5, 33] в АСР (рис. 1.1,ж), т. е. схемы, в которых положение сервомоторных устройств определяется не только положением регуляторов, но и величиной напорного давления, развиваемого насосом, требуют установки регулятора напорного давления рабочей жидкости - редукционного клапана [5]. Однако некачественная работа самого редукционного клапана (вибрация, нечувствительность) может служить источником серьёзных неполадок.

Применение турбостроительными заводами компенсационных схем [1, 2, 5, 33, 34] (рис. 1.1,б, в, г, д, е) позволило создать системы регулирования, в которых положение промежуточных гидроусилителей и сервомоторов практически не зависит от величины напорного давления. Вместе с тем применение высокочувствительных первичных измерительных преобразователей (датчиков, регуляторов) и электрогидравличес- ких преобразователей, обладающих малыми перестановочными усилиями и малой жёсткостью [1,2, 5, 35], чувствительный элемент которых подвержен влиянию действующего на него давления в сопле гидроусилителя (рис. 1.1 ,а), не позволило окончательно снять вопрос о влиянии давления питающей жидкости.

Снижение величины напорного давления происходит вследствие ограниченной производительности насосов регулирования при быстрых перемещениях главных сервомоторов. Если в системе регулирования применены пружинные сервомоторы с односторонним подводом рабочей жидкости, то величина напорного давления падает только при движении сервомоторов на открытие.

В процессе отработки АСР в первую очередь проводятся различные мероприятия, способствующие уменьшению влияния напорного давления.

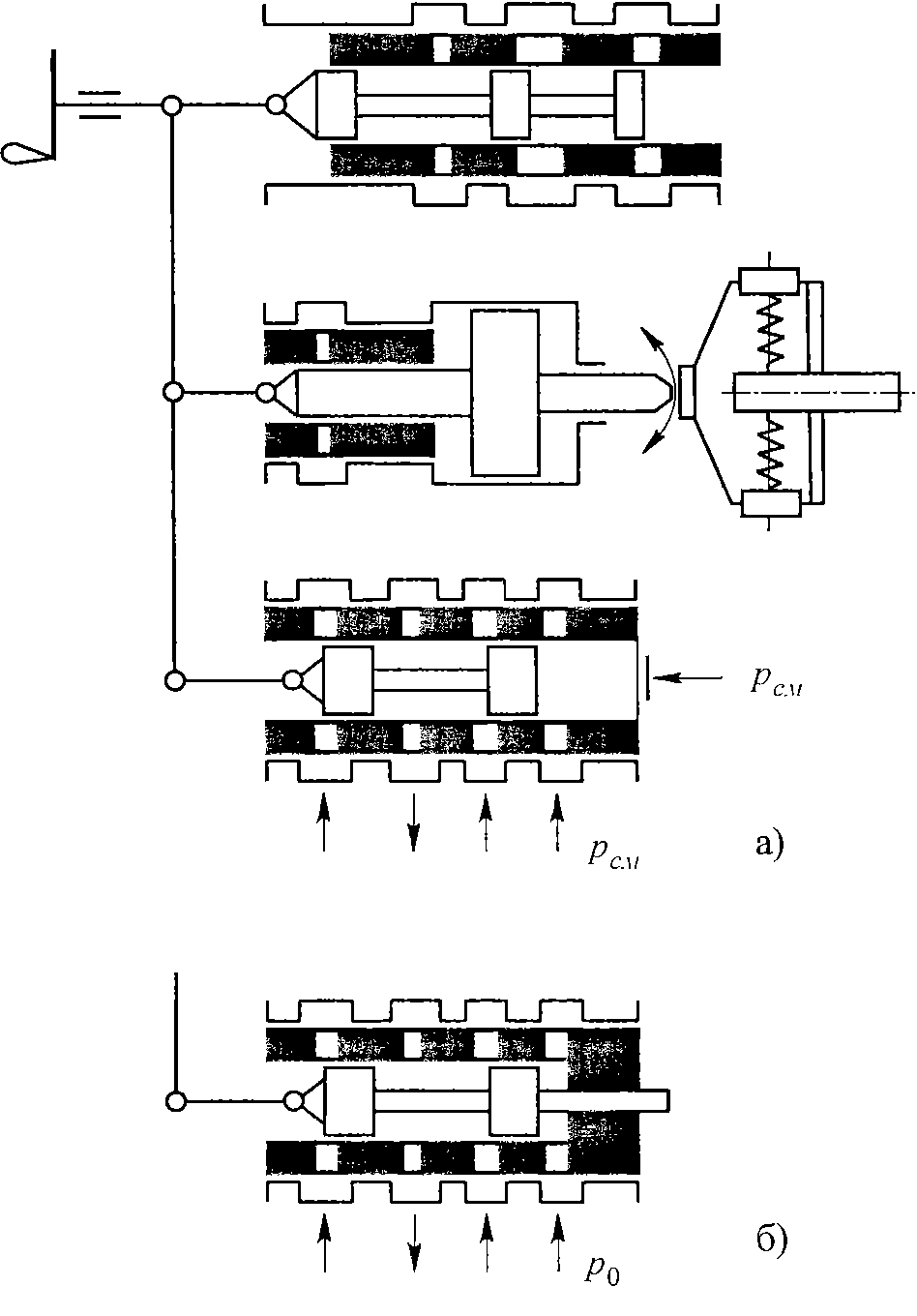

Рис. 1.2. Блок золотников регулятора скорости ЛМЗ со схемой силового замыкания:

а) давлением системы смазки, б) напорным давлением

Типичным примером устранения колебаний в АСР путём конструктивных мероприятий является отработка на ЛМЗ конструкции блока золотников бесшарнирного регулятора скорости (ЗРС). В турбинах (например, К-50- 90...К-200-130), где слив рабочей жидкости из полостей сервомоторов регулирующих клапанов осуществляется в линию смазки, падение величины напорного давления при перемещении сервомоторов сопровождается ростом давления в системе смазки.

При схеме силового замыкания для устранения люфтов в рычажной передаче блока ЗРС, показанной на рис. 1.2,а (подгрузка нижнего золотника давлением смазки), движение сервомоторов на “прибавить” вызывало снижение давления в сопле следящего золотника, определяемое суммарным действием роста давления на смазку и падением величины напорного давления. Это приводило к смещению муфты регулятора скорости также на “прибавить”, затем к дополнительному смещению сервомоторов в том же направлении и к их колебаниям.

Осуществив подгрузку нижнего золотника напорным давлением (рис. 1.2,б), удалось существенно снизить величину изменения давления в сопле следящего золотника, исключить смещение муфты регулятора скорости из-за перемещения сервомоторов и тем самым устранить их колебания.

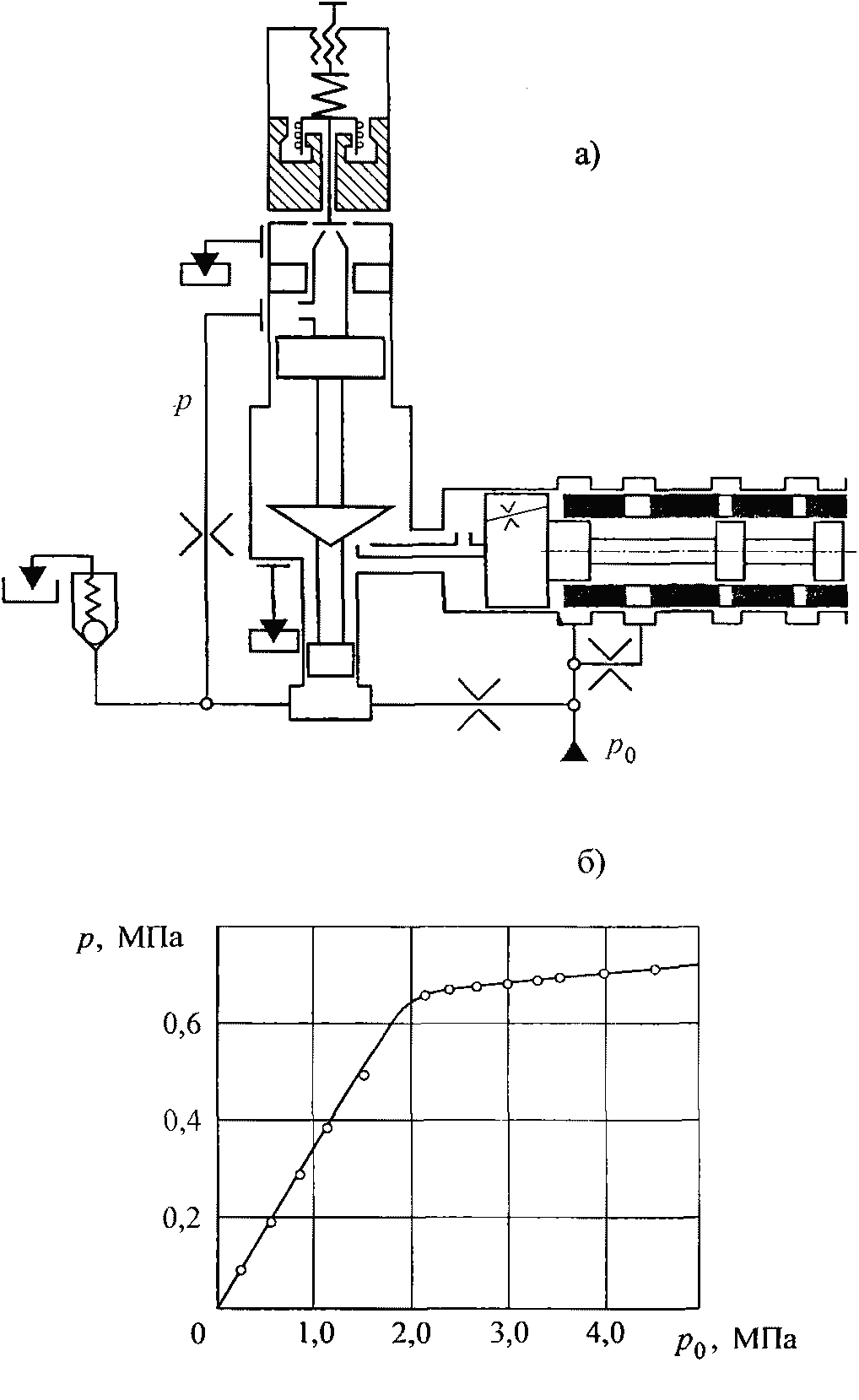

Если конструктивными мероприятиями не удаётся уменьшить нежелательные изменения давления над поршнем гидроусилителя чувствительного элемента, то приходится применять индивидуальное устройство, стабилизирующее давление питания узла, как это выполнено на турбинах ЛМЗ мощностью 300...1200 МВт [22, 36]. Например, для уменьшения зависимости выходного сигнала электрогидравлического преобразователя (ЭГП) от напорного давления был применён встроенный в него редукционный клапан. Схема ЭГП и включения редукционного клапана показана на рис.1,3,а. Там же дана характеристика редукционного клапана (рис. 1.3,б).

Рис. 1.3. Гидроусилитель электрогидравлического преобразователя ЛМЗ:

а) схема ЭГП с редукционным клапаном, б) характеристика редукционного клапана