Причиной поражения людей электрическим током может быть не только прикосновение к токоведущим частям. При повреждении изоляции корпуса электродвигателей или пусковой аппаратуры и — самое главное — связанные с ними металлические части строительных машин и механизмов оказываются под напряжением. Прикоснувшись к ним, человек при отсутствии защитных мер поражается электрическим током. Такие случаи особенно опасны тем, что рабочие, обслуживающие машины, не ожидая опасности, постоянно соприкасаются с ее металлическими частями. Защитой от поражения током при переходе напряжения на конструктивные металлические части служит защитное заземление.

Заземлением какой-либо части электроустановки называют преднамеренное электрическое соединение ее с землей при помощи провода (заземляющего проводника), присоединенного к металлическому заземлению, имеющему непосредственное соприкосновение с землей. Заземлитель и заземляющие проводники носят название заземляющего устройства.

Заземлению подлежат металлические части строительных машин и механизмов с электроприводом, корпуса электроинструментов, корпуса электрооборудования и пускорегулирующих аппаратов, конструкции, каркасы и кожухи электротехнических устройств и другие металлические части, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции.

Защитное заземление выполняется различно в зависимости от напряжения и системы электроснабжающей сети.

Сети напряжением до 1000 В (сети 380/220 В) на строительных площадках сооружаются по четырехпроводной системе — звезда с нулем. В таких сетях согласно Правилам в обязательном порядке заземляется нейтраль (нулевая точка) силовых трансформаторов (система с глухозаземленной нейтралью). Для этого у каждого ТП устраивают заземляющий контур, к которому подсоединяют вывод нулевой точки трансформатора, а следовательно, и нулевой провод сети. Сопротивление заземляющего устройства ТП согласно Правилам должно быть не более 4 Ом (для трансформаторов мощностью до 100 кВА эта норма повышается до 10 Ом).

Нулевой провод воздушных линий повторно заземляют через каждые 250 м, а также на концах линий и ответвлений, в том числе обязательно в зоне работы строительных механизмов — башенных кранов, экскаваторов и т. д. Такое повторное заземление в зоне работы экскаватора было показано на рис. 16.19.

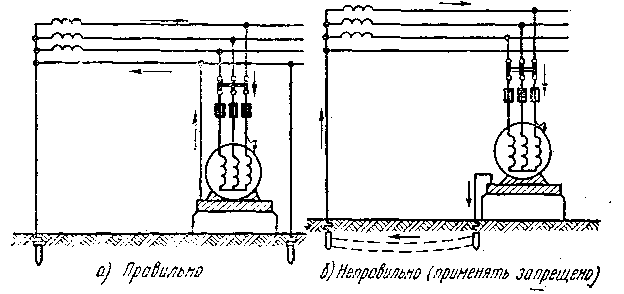

В сетях с глухозаземленной нейтралью защитное заземление выполняют присоединением заземляемых частей установки к заземленному нулевому проводу электросети (рис. 17.3, а).

Действие такого заземления (ранее оно называлось занулением) состоит в том, что в случае повреждения изоляции и появления напряжения на корпусе оборудования создается короткое замыкание в одной из фаз трансформатора через нулевой провод (на рис. 17.3, а показано стрелками), в результате чего поврежденная часть установки автоматически отключается, так как под действием тока короткого замыкания немедленно перегорает плавкая вставка предохранителя или отключается автомат. Выполнять защитное заземление в сетях с глухозаземленной нейтралью при помощи местного заземляющего устройства, не присоединенного к нулевому проводу, как это показано на рис. 17.3, б, запрещается, так как оно не обеспечивает безопасность людей.

Заземляют корпуса строительных машин заземляющей жилой шлангового кабеля, питающего электропривод машины. Один конец заземляющей жилы присоединяют к заземляющему болту на корпусе (или металлоконструкциях) машины, а другой конец — к заземляющему болту на корпусе пускового ящика или подключательного пункта, через который подается питание к машине. Корпус пускового ящика присоединяется к нулевому проводу сети.

Некоторые особенности имеет заземление башенных кранов.

Рис. 17.3. Схема заземления в электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью:

а — присоединение к нулевому проводу сети (правильно); б — применение местного заземляющего устройства (неправильно)

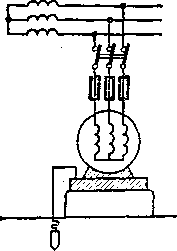

Рис. 17.4. Схема заземления в электроустановках с изолированной нейтралью. Применение местного заземляющего устройства

Помимо заземления металлической конструкции и корпусов электрооборудования крана, которое производят четвертой жилой шлангового кабеля, обязательно заземляют подкрановые рельсовые пути. При этом перемычки между всеми стыками рельсов, а также между двумя нитками рельсов сваривают, рельсы присоединяют (отдельными проводниками) к повторному заземлению нулевого провода и к заземляющему болту подключательного пункта крана.

В отдельных случаях в электроустановках строительных организаций могут быть сети трехфазного тока напряжением до 1000 В (трехпроводные), работающие с изолированной (незаземленной) нейтральной точкой силовых трансформаторов. Такого рода сети строят в подземных выработках. В таких сетях, а также во всех электроустановках на напряжение выше 1000 В (например, у строительных машин с высоковольтным электроприводом) защитное заземление производят местным заземляющим устройством (отдельным заземляющим контуром) с присоединением к нему заземляемых частей оборудования (рис. 17.4). Местное заземляющее устройство при этом должно иметь малое сопротивление. Согласно правилам сопротивление такого заземляющего устройства в установках на напряжение до 1000 В не должно превышать (так же, как у ТП) 4 Ом; в сетях напряжением 6—10 кВ эта величина определяется расчетом, но не должна превышать 10 Ом. Действие заземления в этом случае состоит в том, что оно снижает до безопасной величины напряжение, которое может появиться на корпусе машины или аппарата при повреждении изоляции.

При устройстве заземляющих контуров в первую очередь рекомендуется использовать так называемые естественные заземлители, а именно: проложенные в земле водопроводные трубы, не имеющие изоляции, металлические конструкции зданий и сооружений, имеющие надежное соединение с землей, и др. При их отсутствии выполняется искусственное заземляющее устройство.

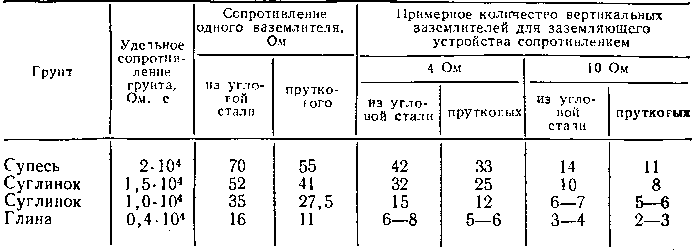

В качестве искусственных заземлителей применяют вертикально забитые в землю отрезки угловой стали сечением 50 X 50 мм, длиной 2—2,5 м или стальные стержни из круглой стали диаметром 12— 14 мм, длиной до 4—5 м (прутковые заземлители). Стержни ввертывают в грунт при помощи имеющегося для этого специального приспособления. Отдельные заземлители связывают между собой в общий заземляющий контур стальными полосами сечением 40 X 4 мм; соединения сваривают. Заземляющие проводники присоединяют к заземляющему контуру (к стальной полосе) также сваркой, а к корпусам аппаратов и машин — болтами. Необходимое количество заземлителей в контуре определяют расчетом. Чем меньше должно быть электрическое сопротивление заземляющего устройства, тем больше требуется заземлителей. При этом большое значение имеет характер грунта,

в котором выполняется заземление. Более благоприятные грунты глинистые, наименее благоприятные — песчаные и скалистые. В табл. 17.1 приведены данные по сопротивлению отдельных вертикальных заземлителей для четырех характерных типов грунтов, указано также примерное количество таких заземлителей, необходимое для получения общего сопротивления заземляющего устройства в 4 и 10 Ом.

Таблица 17.1

Заземляющие устройства с применением вертикальных заземлителей из угловой стали длиной 2,5 м, сечением 50χ50χ5 мм и прутковых длиной 4 м

При устройстве заземлений и во время эксплуатации электрооборудования требуется проверить соответствие заземляющего устройства нормам. Для этой цели служат специальные приборы — измерители заземлений, описанные в гл. 6.

В сетях до 1000 В с глухозаземленной нейтралью необходимо периодически проверять надежность защитного действия заземления (зануления) оборудования; для этой цели проводят измерения сопротивления петли фаза — нуль (т. е. суммарного сопротивления одного из фазных проводов и нулевого провода до самого отдаленного электроприемника), результаты измерения сопоставляют с имеющимися нормативными данными.

Такие измерения выполняют специалисты электрики в соответствии с имеющимися инструктивными указаниями.