1-7. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЪЕМЫ ИНФОРМАЦИИ В ЭНЕРГОСИСТЕМАХ

Форма информации.

Данное И. А. Полетаевым [36] определение понятия «информация»: «наличие отображения множества объектов (фактов, состояний) внешнего мира во множество сообщений, реализованных символами физического алфавита сигнала» — устанавливает вторичность информации по отношению к материи и выделяет главное диалектическое единство, определяющее информацию, т. е. единство формы и содержания. Следовательно, форма информации представляет собой конкретную реализацию данного сообщения в символах выбранного физического алфавита. В производственных условиях одной и той же информации по содержанию соответствует несколько ее форм существования. Различают документированную и недокументированную формы информации.

К документированной информации, являющейся носителем данных и имеющей юридическую силу, относятся телеграммы, печатные и рукописные тексты, магнитные и фотографические пленки. Содержащиеся в документированной информации данные являются сообщением, имеющим вид, который необходим для обработки человеком или с помощью оборудования, предназначенного для этой цели. Например, документированная информация может иметь формы: текстовую, алфавитно-цифровую, геометрическую, визуальную (киноленты, видеозапись) и акустическую (звукозапись). В качестве носителей алфавитно-цифровой информации большое распространение получили перфоленты и перфокарты.

К недокументированной информации относятся сообщения , переданные голосом, акустическими, электрическими и оптическими сигналами. Время передачи и восприятия недокументированной информации соизмеримо со временем ее существования.

Для любой формы информации может быть применена ее количественная оценка в виде объема сообщения, измеряемого в знаках (алфавитно-цифровая), продолжительности разговора (акустическая), времени передачи. Иными словами, объем сообщения определяется выбранным физическим алфавитом сигнала (способом кодирования), но не может служить оценкой содержания и значительности информации.

Классификация информации по функциям в соответствии с потребностями диспетчерского и технологического управления позволяет оценить соотношение между отдельными функциями по информационному критерию. Такое соотношение поддается оптимизации по отдельным уровням энергетического производства, позволяет установить отклонение от оптимума.

Виды информации.

Для оперативного управления в каждой ступени диспетчерской службе приходится перерабатывать значительный объем информации. Чем сложнее энергосистема, тем быстрее растет объем перерабатываемой информации по мере развития энергосистемы, увеличивается число сложных расчетов, необходимых для выбора режимов для надежной и экономичной работы объединенных энергосистем. Категории информационных сообщений, объединенных по идентичности содержания и одинаковому направлению, являются видами информации.

Используемая во всех ступенях диспетчерского и технологического управления энергетикой разносторонняя информация по своему назначению может быть классифицирована на следующие виды: оперативную, расчетно-плановую и производственно-статистическую. Оперативная информация, содержащая сведения о фактическом исполнении заданного режима системы (сети), состоянии оборудования и происшедших изменениях в электрической схеме, производстве работ на оборудовании и линиях электропередачи, передается и обрабатывается в ритме производства и распределения электрической энергии. Производственно-статистическая информация, содержащая широкий круг сведений за достаточно продолжительный отрезок времени (сутки, неделя, месяц и т. д.), может накапливаться в нижестоящих ступенях и периодически передаваться вверх (в районное энергетическое управление, Главное энергетическое управление).

Направления и объем информации.

Направления передачи информации определяются структурой, принятой для каждой ступени управления, а объемы информации зависят от мощности объектов контроля (электростанций и подстанций) и их значения в электрической сети.

Рассмотрим направления и объемы информации в каждой ступени оперативного управления.

Согласно «Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей» дежурный диспетчер все распоряжения должен давать непосредственно подчиненному оперативному персоналу. Передача оперативных распоряжений, подтверждения подчиненным оперативным персоналом их выполнения, информация о состоянии оборудования, режиме его работы образуют объем оперативной и расчетно-плановой информации, передаваемой в основном средствами телефонной связи. Так, например, диспетчер и его помощник в объединенной энергосистеме в течение суток ведут до 700 телефонных переговоров с подчиненным оперативным персоналом. Приведенный объем информации распределяется между диспетчерским пунктом ОДУ и центральными диспетчерскими пунктами энергосистем, входящих в объединение, и энергетическими объектами, находящимися в непосредственном оперативном управлении ДП ОДУ.

Наряду с информацией, передаваемой средствами телефонной связи, широкое применение получила телемеханическая информация.

Средствами телемеханики на ДП ОДУ передается оперативная информация в виде телесигнализации и телеизмерения [32]. Передача устройствами телемеханики дискретных сигналов о положении и состоянии объектов контролируемого производственного процесса относится к телесигнализации, а информация о значениях контролируемых параметров — телеизмерению.

На ДП ОДУ передается телесигнализация положения основного коммутационного оборудования, находящегося в оперативном управлении и оперативном ведении этого

ДП: выключателей межсистемных связей и основных линий электропередачи, определяющих параллельную работу энергосистем, линейных, секционных, шиносоединительных, трансформаторных и генераторных выключателей отдельных регулирующих электростанций, узловых и транзитных подстанций, имеющих межсистемное значение.

На ДП ОДУ непрерывно передаются телеизмерения в следующем объеме: суммарная активная мощность каждой энергосистемы, входящей в объединение; суммарная активная мощность отдельных регулирующих электростанций, имеющих межсистемное значение; частота и напряжение в нескольких контрольных точках основной сети объединения; направление и значение перетоков активной мощности по линиям электропередачи между объединенными энергосистемами, межсистемным связям и магистральным линиям электропередачи внутри объединения.

Приведенный объем телесигнализации и телеизмерения передается на ДП ОДУ путем ретрансляции этой информации с ЦДП энергосистем, входящих в объединение.

На диспетчерский пункт энергосистемы оперативная и расчетно-плановая информация передаются средствами телефонной связи и телемеханики с диспетчерских пунктов предприятий электросетей и энергообъектов, находящихся в непосредственном оперативном управлении ЦДП. В информационных системах этой ступени управления средствам телефонной связи отводится также основное место.

На ЦДП передается телесигнализация положения основного коммутационного оборудования и работы генераторов в режиме синхронных компенсаторов энергетических объектов, находящихся в оперативном управлении диспетчера энергосистемы; генераторов основных электростанций; выключателей межсистемных связей и основных линий электропередачи, определяющих параллельную работу со смежными энергосистемами и внутри энергосистемы; линейных, секционных, шиносоединительных, трансформаторных и генераторных выключателей основных электрических станций, а также узловых, транзитных (имеющих системное значение) и тяговых подстанций электрифицированных железных дорог.

На ЦДП непрерывно передается телеизмерение в следующем объеме: суммарная активная мощность каждой основной электростанции энергосистемы и каскада гидроэлектростанций; частота и напряжение в нескольких точках основной сети энергосистемы; направление перетоков активной мощности по межсистемным и основным линиям электропередачи энергосистемы и в трансформаторах связи узловых подстанций, через которые осуществляется транзит мощности между сетями основных напряжений энергосистемы; отметки уровней верхнего и нижнего бьефов регулирующих гидроэлектростанций.

Перечисленная телемеханическая информация передается непосредственно с энергообъектов, находящихся в оперативном управлении диспетчера энергосистемы, а с энергообъектов, находящихся в оперативном ведении, — путем ретрансляции через диспетчерские пункты предприятий электросетей и участков электрифицированных железных дорог.

Оперативная информация, поступающая на диспетчерский пункт предприятия электросетей, относящаяся к оперативно-эксплуатационному обслуживанию электрических сетей, передается средствами телефонной связи. Обмен информацией осуществляется между ДП ПЭС и диспетчерскими пунктами нижестоящих звеньев (ДП РЭС, ДП УчЭС), подстанциями (на щите управления которых установлено дежурство оперативного персонала), оперативно-выездными бригадами (при оперативных работах на подстанциях централизованного обслуживания), и ремонтными бригадами (при производстве работ на подстанциях и на линиях электропередачи). Кроме того, обмен информацией между ДП ПЭС и подстанциями централизованного обслуживания может производиться в тех случаях, когда на этих объектах оперативные и эксплуатационные работы выполняются по указанию диспетчера ПЭС эксплуатационными монтерами и другим персоналом, которому предоставлены оперативные права.

На диспетчерский пункт ПЭС передается телесигнализация положения основного коммутационного оборудования подстанций и электростанций, находящихся в оперативном ведении ЦДП и непосредственном оперативном управлении ДП ПЭС: выключателей межсистемных электрических связей и связей между ПЭС внутри энергосистемы; выключателей, трансформаторов, питающих ответственных потребителей и т.д. При этом сигнализация с тяговых подстанций осуществляется путем ретрансляции сигналов через диспетчерский пункт электрифицированной железной дороги.

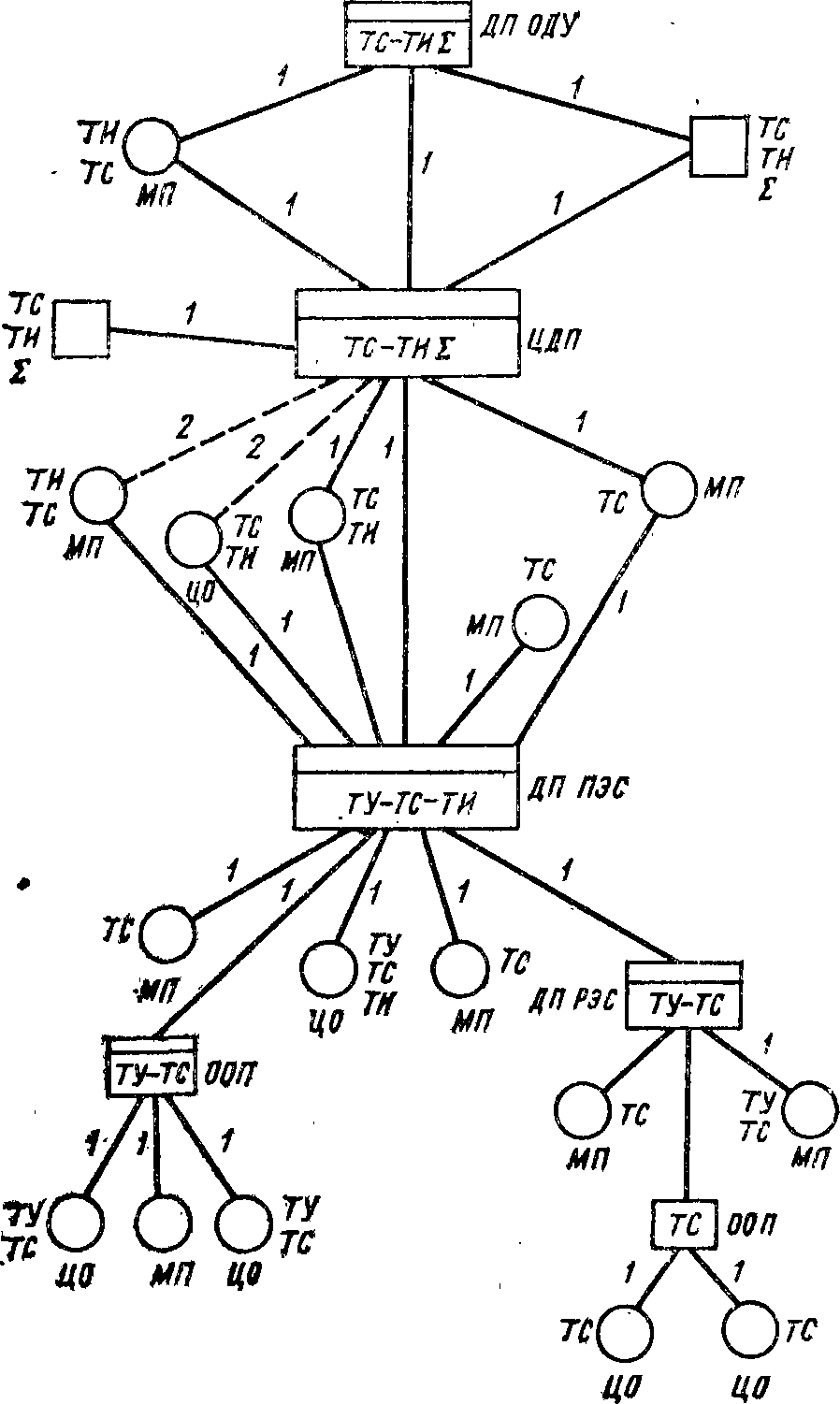

Примерная схема образования потоков телемеханической информации, передаваемых на диспетчерский пункт энергосистемы, показана на рис. 1-7.

Производственно-хозяйственное управление энергетическим хозяйством также связано с переработкой значительных объемов информации. Это вызвано тем что в современной крупной энергосистеме имеются от 50 до 100 котлотурбинных агрегатов (блоков), от 100 до 500 подстанций, от 500 до 4000 ВЛ; на 40—50 складах хранится от 50 до 100 тыс. позиций материалов, от 100 до 200 единиц различного оборудования,

секционных, шиносоединительных и трансформаторных выключателей узловых и транзитных подстанций; основного коммутационного оборудования электростанций.

Аварийно-предупредительная телесигнализация (АПТС) передается в объеме 2—10 сигналов с каждой подстанции, обслуживаемой централизованно ОВБ.

Телеизмерение осуществляется для контроля режима работы электросети. В объем непрерывных телеизмерений входит: суммарная активная мощность, вырабатываемая электростанциями, находящимися в непосредственном оперативном управлении ДП ПЭС; напряжение на шинах объектов, которые могут регулировать напряжение основной сети ПЭС; перетоки активной мощности (токи нагрузки) по основным транзитам внутри ПЭС и между ПЭС, а также в трансформаторах связи сети основного напряжения ПЭС.

В рассматриваемой ступени управления широко применяется телеуправление, т. е. передача устройствами телемеханики дискретных сигналов, воздействующих на исполнительные органы контролируемых объектов, имеющих ряд дискретных положений. Например, с диспетчерского пункта ПЭС может осуществляться телеуправление подстанциями, централизованно обслуживаемыми ОВБ, на которых по условиям эксплуатации производятся частые оперативные переключения.

Объемы телеуправления объектами с ДП РЭС и ДП УчЭС, а также объемы телесигнализации (например, аварийно-предупредительной от 2 до 10 сигналов или развернутой на 10 и более сигналов) и телеизмерения объектов на эти же ДП выбирают, исходя из конкретных местных условий, т. е. в какой мере для принятых форм оперативного управления и обслуживания объектов необходимо телеуправление и контроль данному ДП или вышестоящему ДП (ПЭС, энергосистемы).

Рис. 1-7. Примерная схема образования потоков телемеханической информации, передаваемой на диспетчерские пункты с объектов контроля и управления. Обозначения см. на рис. 1-6.

Телесигнализация положения коммутационного оборудования и телеизмерения с абонентских и тяговых подстанций на соответствующие диспетчерские пункты предусматриваются лишь в тех случаях, когда эти подстанции имеют важное значение для электроснабжения.

По различным показателям в районном энергетическом управлении производятся массовые расчеты, в том числе: суточный, декадный, месячный и годовой учет поступления и расхода топлива по электростанциям; выдача периодических сведений о запасах топлива и об удельных расходах топлива; суточный и недельный учет нагрузок и производства электроэнергии каждой электростанцией; расчеты с абонентами; учет движения и запасов товарно-материальных ценностей.

Объем информации, необходимой для управления крупной энергосистемой, оценивается приблизительно в 2000 форм, 600-108 значений основных показателей в год, 2,5-109 алфавитно-цифровых знаков в год.

Оперативная и производственно-статистическая информация, передаваемая в документированной алфавитно-цифровой форме, может составлять в различных ступенях управления от 20 до 300 тыс. знаков в сутки. Например, между ОДУ и ЦДУ ЕЭС СССР от 100 до 200 тыс. знаков, ОДУ и РЭУ от 80 до 100 тыс. знаков, ПЭС и РЭУ от 50 до 75 тыс. знаков, электростанцией и РЭУ от 30 до 60 тыс. знаков.

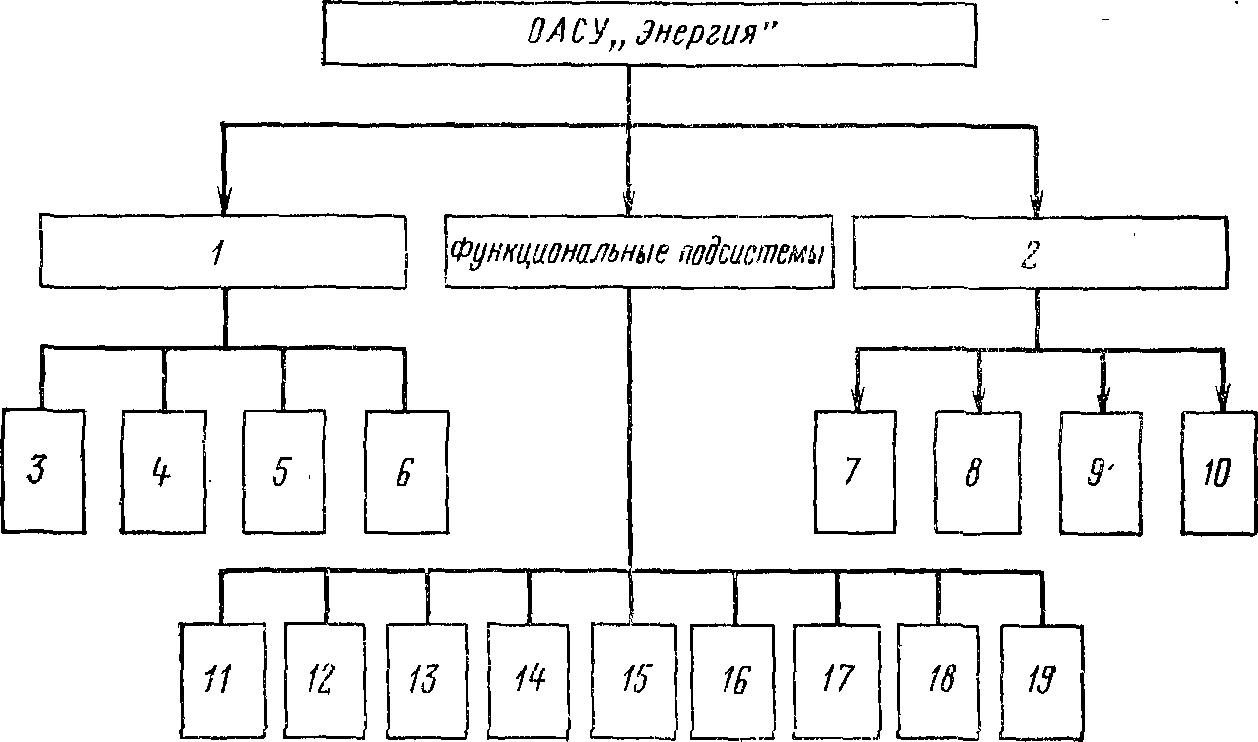

Рис. 1-8. Структурная схема ОАСУ «Энергия».

Специализированные производственные подсистемы: 1 — управление производством, распределением и реализацией электрической энергии и теплоты; 2 — управление капитальным строительством, предприятиями стройиндустрии и промышленными предприятиями. Управление: 3 — оперативно-диспетчерское; 4 — производственно-хозяйственной деятельностью; 5 — энергоремонтом; 6 — реализацией электрической и тепловой энергии; 7, 8 — оперативное управление строительством и промышленным производством; 9 и 10 — технико-экономическое планирование и анализ подрядной деятельности и деятельности стройиндустрии. Управление функциональными подсистемами: 11 — технико-экономическим планированием; 12 — перспективным развитием отрасли; 13 — материально-техническим снабжением и комплектацией; 14 — финансовой деятельностью; 15 — учетом и анализом кадров; 16 — научно-исследовательскими, проектными работами и научно-технической информацией; 17 — планированием, учетом и анализом труда и заработной платы; 18 — транспортом и централизованными перевозками; 19 — бухгалтерским учетом.

Обработка производственно-статистической информации ручными, механизированными способами в настоящее время привела бы к разрыву между уровнем техники производства и уровнем техники управления производством. Новые требования к уровню технологического управления могут быть реализованы при переходе к качественно новому уровню обработки информации—автоматизированному, когда формальная логика передается вычислительным машинам, а за человеком сохраняется диалектическая логика и творческая логика и творческий труд [17]. Такая человеко-машинная система обработки информации заложена в отраслевой автоматизированной системе управления (ОАСУ) «Энергия». Структурная схема ОАСУ «Энергия» приведена на рис. 1-8.

Оптимальным иерархическим уровнем для применения ОАСУ является энергосистема с вычислительным центром (ВЦ) в РЭУ. На энергетических предприятиях (электростанциях, предприятиях электросетей, вспомогательных предприятиях) находятся опорные пункты автоматизированной системы передачи информации. На них информация формируется и техническими средствами преобразуется в машинообрабатываемый вид и передается в ВЦ РЭУ. Управляющие ЭВМ электростанций и мощных энергоблоков входят в состав ОАСУ как периферийные устройства.

На опорные пункты ОАСУ передается первичная документация других энергопредприятий, территориально прилегающих к опорному пункту, где она обрабатывается и по трактам передачи данных направляется в ВЦ РЭУ.

Энергосистема с ее автоматизированной системой передачи информации является частью ОАСУ «Энергия».

Рассмотренные потоки оперативной, расчетно-плановой и производственно-статистической информации, передаваемые на диспетчерские пункты, в РЭУ, Главное управление и Министерство энергетики и электрификации СССР, собираются, хранятся, обрабатываются и передаются устройствами, называемыми комплексом технических средств.

Как видим, существо системы диспетчерского и технологического управления в энергетике, как и любой другой системы управления, составляет переработка информации. Следовательно, ни одна система как автоматизированная, так и неавтоматизированная не может функционировать без необходимого комплекса технических средств, который является технической базой обслуживаемой им системы управления.