ГЛАВА ШЕСТАЯ

РАДИОСЕТИ В ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

6-1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В структуре информационных сетей энергосистем и предприятий электрических сетей наряду с основными видами связи применяется радиотелефонная связь. В предприятиях электросетей особенно широкое распространение получила подвижная радиотелефонная связь. Телефонная связь между стационарными объектами осуществляется по постоянным радиоканалам, а между стационарными и подвижными объектами или между подвижными объектами, организуемая на всем пути следования или на его части, — по временным радиоканалам.

В состав радиоканала входят приемопередающие устройства (радиостанции), пульты управления, антенно-фидерные устройства, соединительные линии, электропитающие устройства, среда в которой распространяются радиоволны. Радиоканалом называется совокупность радиотехнических устройств от входа радиопередатчика до выхода радиоприемника, включая трассу распространения радиоволн от передающего до приемного устройства.

Стационарные радиостанции устанавливаются в помещениях ремонтно-производственных баз, подстанций или других энергетических объектов. Подвижные радиостанции — мобильные, носимые и переносные — предназначены для использования во время движения или с места производства работ. Мобильные радиостанции располагаются в автомобилях, в том числе специальных, и в подвижных механизмах (автовышках, автокранах, тягачах, тракторах и др.). Носимая радиостанция — имеет собственный источник электропитания и предназначена для переноски в рабочем состоянии. Переносная радиостанция имеет собственный источник электропитания и предназначена для работы во время остановок, а перевозится или переносится в нерабочем состоянии. Радиостанция массой до 1 кг относится к портативным радиостанциям.

Стационарная либо подвижная радиостанция, установленная, стационарно, используемая в системе радиотелефонной связи диспетчерского пункта с управляемыми объектами, называется центральной радиостанцией данной радиосети. Абонентской радиостанцией называется стационарная либо подвижная радиостанция абонентов радиосети.

Радиорелейные линии (РРЛ) и радиопроводные каналы (РПК) применяются при необходимости осуществления радиосвязи между двумя или несколькими объектами и отсутствии возможности организации между ними прямой радиосвязи либо в случае необходимости создания пучка из нескольких независимых каналов радиосвязи. Радиорелейные линии могут использоваться, например, для организации каналов связи с подвижными и стационарными радиостанциями, если их параметры (несущая частота, вид модуляции, спектр излучения и т. п.) соответствуют параметрам РРЛ. Радиопроводные каналы в основном применяются для двусторонней связи подвижных объектов с абонентами производственной телефонной сети.

Антенные устройства стационарных радиостанций и радиорелейных линий по возможности располагаются в удалении от распределительных устройств и других объектов, могущих создавать помехи на входе приемного устройства. Для повышения помехозащищенности приемников стационарных радиостанций применяются направленные антенны, которые ориентируются таким образом, чтобы источник помех располагался в зоне минимальной чувствительности антенны.

Радиоканалы, используемые для диспетчерской и технологической связи в структуре, связи ПЭС, предназначены для связи диспетчера ПЭС (РЭС) и ремонтно-производственной базы с оперативно-выездными и ремонтными бригадами; связи диспетчера ПЭС с диспетчерами РЭС и с оперативным персоналом контролируемых подстанций; передачи телемеханической информации с контролируемых объектов на диспетчерские пункты ПЭС и РЭС.

Внедрение подвижной радиотелефонной связи в предприятиях электросетей вносит качественные изменения в организацию эксплуатации электрических сетей. С применением подвижной радиотелефонной связи в качестве временных каналов диспетчерской и технологической связи повышается производительность труда специализированных бригад, значительно сокращается время простоя ВЛ и оборудования подстанций в ремонте, снижается недоотпуск электроэнергии потребителям и повышается эффективность использования машин и механизмов. Так, например, средняя величина экономии рабочего времени при проведении ремонтных или аварийных работ с применением радиосвязи составляет до 40% [5].

Радиосвязь, используемая для служебных и производственных целей, в том числе и для выполнения перечисленных выше функций в энергетике, относится к низовой радиосвязи. Для осуществления низовой радиосвязи в СССР отведен ультракоротковолновый диапазон частот.

Электромагнитные волны длиной менее 10 м называют ультракороткими волнами (УКВ), при этом различают волны метровые (от 1 до 10 м), дециметровые (от 10 см до 1 м), сантиметровые (от 1 до 10 см) и миллиметровые (короче 1 см). Диапазон УКВ значительно шире диапазона длинных, средних и коротких волн. Диапазону от 10 м до 1 см соответствует полоса частот 29 970 МГц (30—30 000 МГц). Если сравнить эту полосу частот с полосой 470 кГц (30—500 кГц), используемой в настоящее время для высокочастотного уплотнения линий электропередачи, которая в 63,77-103 раз меньше, можно представить, какими широкими возможностями обладает диапазон УКВ для организации каналов связи.

Радиоканалы в диапазоне УКВ отличаются высокой устойчивостью и надежностью. Атмосферные и промышленные помехи, которые затрудняют прием сигналов в диапазоне коротких, средних и длинных волн, практически не влияют на прием в диапазоне УКВ кроме случаев, когда источник промышленных помех находится в непосредственной близости от приемника. В диапазоне УКВ, особенно в дециметровом и сантиметровом, сравнительно легко выполнить направленные антенны, с помощью которых энергию электромагнитных волн можно концентрировать в заданном направлении. В результате применения направленных антенн обеспечивается надежность и помехоустойчивость радиоканала при сравнительно - небольшой мощности передающих устройств и уменьшаются взаимные помехи между работающими радиостанциями, поскольку электромагнитная энергия в данном случае передается узким направленным пучком.

6-2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ УЛЬТРАКОРОТКИХ ВОЛН

Ультракороткие волны распространяются вблизи земной поверхности.

Диапазону УКВ присущи свои особенности распространения. Так, если при использовании данных, средних и коротких волн связь можно осуществить на значительные расстояния, поскольку такие волны огибают поверхность земли, а короткие волны отражаются от ионосферы (ионизированная область атмосферы, расположенная над стратосферой)', то ультракороткие волны не обладают такими свойствами. Они слабо отражаются от ионосферы и почти не огибают выпуклостей земной поверхности и распространяются подобно лучам света в пределах прямой видимости. За пределами прямой видимости напряженность поля УКВ резко уменьшается. Трасса, по которой достигается прямая видимость между передающей и приемной антеннами, называется открытой, а трасса на которой прямая видимость не обеспечивается, — закрытой. На распространение радиоволн метрового и сантиметрового диапазонов сказывается влияние рельефа местности. Холмы, различные строения, лесные массивы и отдельные деревья вызывают дополнительное ослабление радиоволн.

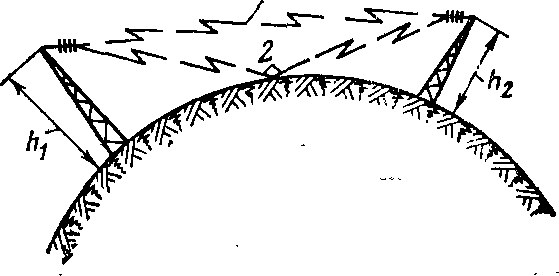

При относительно больших высотах установки антенн и небольшом расстоянии между ними, т. е. при значительном превышении линии прямой видимости между приемной и передающей антеннами над земной поверхностью, наблюдается отражение радиоволн. Отражение волн происходит по известному закону оптики: угол падения равен углу отражения. В таких случаях напряженность поля в месте приема определяется суммой напряженностей поля прямой и отраженной волн (рис. 6-1).

Рис. 6-1. Распространение УКВ на открытой трассе.

1 — прямая волна; 2 — отраженная волна.

При отражении от земной поверхности фаза коэффициента отражения волны может изменяться до 180°. Когда разность длин путей прямых и отраженных волн составляет целое четное число волн, напряженности полей в месте приема складываются, а при целом нечетном числе полуволн напряженности полей вычитаются. При одной точке отражения в случае равенства амплитуд прямой и отраженной волн и противоположных фазах в месте приема будет наблюдаться явление полного замирания сигнала.. С этим явлением приходится считаться, а его действие устраняется путем подбора места установки и высоты приемных антенн таким образом, чтобы результирующее действие напряженности полей прямой и отраженной волн было наиболее благоприятным для уверенной радиосвязи.

На распространение УКВ, особенно на волнах длиннее 4—5 м, большое влияние оказывает также состояние тропосферы (нижняя часть атмосферы, расположенная над землей до 12—15 км) вследствие явления преломления. Это явление называется атмосферной рефракцией волн. Напряженность поля, в месте приема может длительно или кратковременно изменяться. Продолжительные колебания вызываются изменениями преломляющих свойств атмосферы из-за изменения метеорологических условий на трассе радиосвязи, а кратковременные — движениями воздуха в тропосфере в результате местного нагрева солнечными лучами. Влияние атмосферной рефракции на радиоканалы с открытой трассой сказывается слабо, поэтому дальность уверенной связи на УКВ может быть определена по (формуле, км:

![]()

(6-1)

где Rэ — среднее значение эквивалентного радиуса земли с учетом нормальной рефракции равное 8500 км; h1 и h2 — высота подъема соответственно передающей и приемной антенн над поверхностью земли, м.

Из (6-1) следует, что при высоте подвеса антенн над поверхностью земли 50 м дальность связи может быть обеспечена примерно на 58 км. Для увеличения дальности связи в 2 раза потребовалось бы увеличить высоту антенных мачт в 4 раза, что сопряжено со значительными затратами на их сооружение. В условиях пересеченной местности и в горных районах для установки антенн можно использовать естественные возвышенности и тем самым увеличить дальность радиосвязи при относительно невысоких антенных опорах.