Задача электрификации всей страны решается путем обеспечения централизованного электроснабжения народного хозяйства от энергетических систем. Только в больших энергосистемах возможно использование мощных электростанций с крупными агрегатами, сооружение которых требует наименьших удельных капиталовложений, а работа их наиболее экономична.

Поэтому основной тенденцией развития советской электроэнергетики являются все большие масштабы параллельной работы электростанций на общие электрические сети. Энергосистемы растут территориально и по мощности, объединяются на параллельную работу между собой (объединенные энергосистемы — ОЭС); в свою очередь ОЭС объединяются в Единую энергосистему (ЕЭС). Для объединения на параллельную работу, для передачи и распределения электроэнергии необходимы развитые электрические сети.

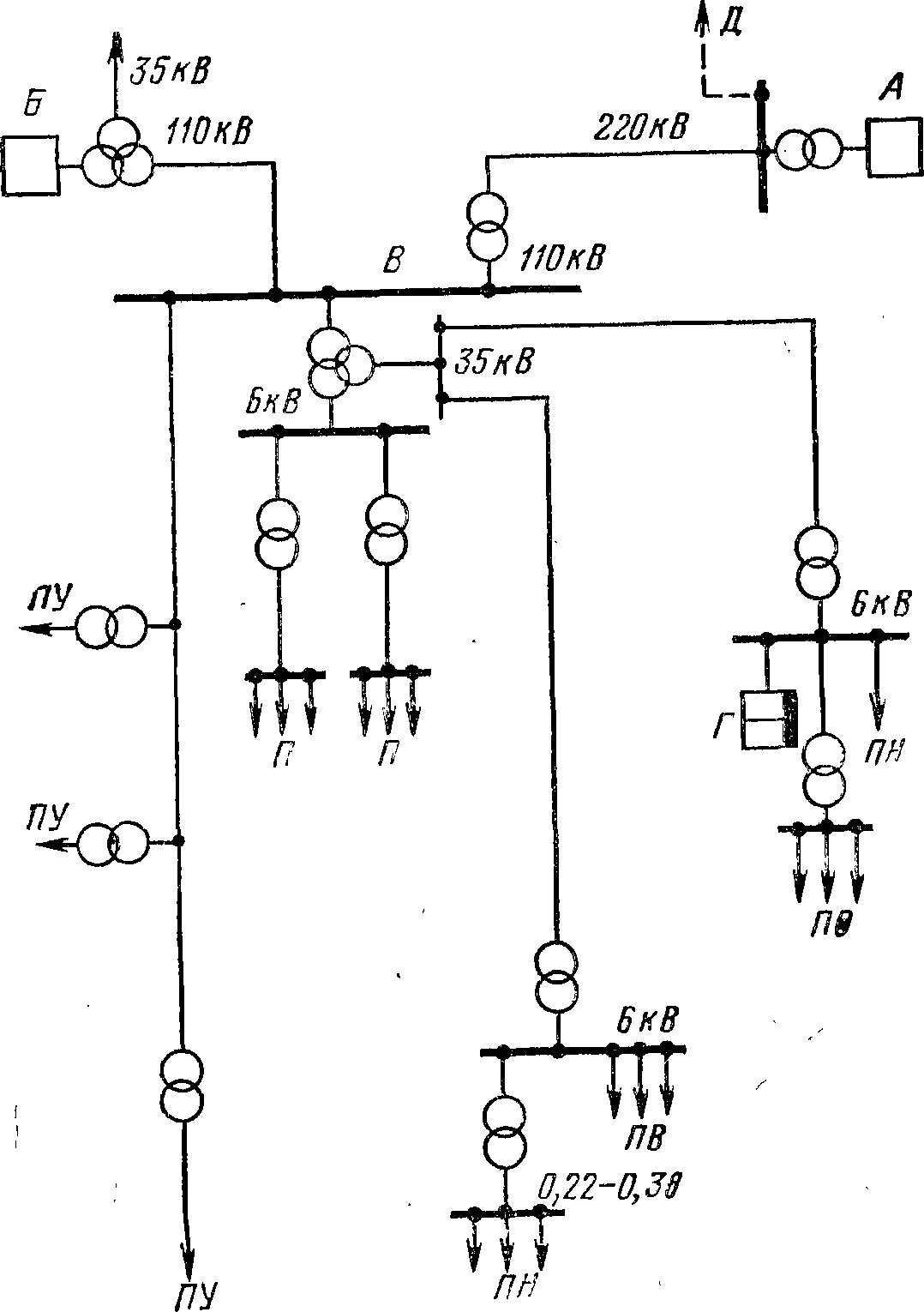

Рис. 1-4. Структура электрической системы.

Назначение и структуру электрических сетей удобно рассмотреть на примере условной электрической системы (рис. 1-4).

Условность схемы заключается в том, что линии показаны одноцепными, обозначены не все шины и не показаны выключатели, распределительные сети даны только радиальные, трансформаторные пункты (ТП) показаны подключенными к сети в виде ответвлений.

Приемники электроэнергии — потребители П работают на напряжении 0,22—0,38 кВ либо на напряжении 6—10 кВ (например, мощные электродвигатели ПВ и ПН). Следовательно, непосредственно с шин генераторного напряжения электростанций или с одной трансформацией напряжения (приемник ПО) электроэнергию получает только часть потребителей (в нашем примере от ТЭЦ Г). Остальные потребители получают электроэнергию от ТП. Другими двумя генерирующими источниками рассматриваемой условной системы являются: тепловая электростанция (ГРЭС Б), от которой осуществляется передача электроэнергии через ВЛ 110 кВ и питание собственного района на напряжении 35 кВ, и еще более удаленная гидроэлектростанция (ГЭС А), через которую имеется также связь на напряжении 220 кВ с другой системой (ВЛ А—Д).

Напряжение, на котором передается и распределяется электроэнергия, зависит от передаваемой мощности и расстояния. На рис. 1-4 показаны ВЛ 110 и 220 кВ, но могут быть ВЛ 330, 500 или 750 кВ. Обе эти ВЛ магистральные, а ВЛ, отходящая от ГЭС А в другую энергосистему, может быть также и межсистемной. к магистральной следует отнести и ВЛ 35 кВ ТЭЦ Г — подстанция В, так как она соединяет электростанцию с остальной частью энергосистемы. Линия 110 кВ от подстанции В к потребителям ПУ является распределительной.

С точки зрения питания потребителей все ВЛ можно разделить на две категории: тупиковые и транзитные. К тупиковым относятся ВЛ, получающие напряжение с одной стороны и питающие подстанции, к шинам которых не подключены электростанции. В нашем примере (рис. 1-4) ВЛ, получающие напряжение от шин ДЮ, 35 и 6 кВ подстанции В для питания потребителей ПУ и П, являются тупиковыми. Линии ГРЭС А — подстанция В и ГРЭС Б — подстанция В являются транзитными.

Разделение ВЛ на категории магистральных и распределительных строго в соответствии с их действительным назначением на практике оказывается неудобным, поскольку решающим с точки зрения специализации эксплуатационного персонала, расстояний, потребных материалов, оборудования и прочих условий, является не положение ВЛ в электрических схемах сетей, а их напряжение. В связи с этим употребляется иное условное деление, при котором все ВЛ напряжением 20 кВ и ниже формально относятся к распределительным сетям, а напряжением 35 кВ и выше — к магистральным. Таким делением будем пользоваться ниже при рассмотрении структуры средств диспетчерского и технологического управления в энергосистеме и на предприятии электрических сетей.

При определении требований к техническим средствам управления энергетической системой необходимо учитывать характерные особенности, присущие производству и распределению электроэнергии в энергосистемах.

Как бы ни были территориально велики энергосистемы или даже объединения энергосистем, производство и потребление электроэнергии в них в каждый данный момент практически совмещены по времени. В отличие от других отраслей промышленности электроэнергетика не имеет складов или резервуаров конечного или промежуточного продукта, Поэтому все время должен сохраняться баланс между генерированием электроэнергии и ее потреблением, включая потребление на собственные нужды электростанций и неизбежные потери в электросетях. При этом задающим оказывается потребление, меняющееся под влиянием многих факторов. Следовательно, в понятие электрической системы следует включать помимо электростанций и электросетей, показанных на рис. 1-4, еще и все подключенные к энергосистеме электроприемники.

Другая особенность заключается в быстроте протекания различных переходных процессов в энергосистеме. К ним относятся короткие замыкания, нарушения устойчивости параллельной работы электростанций, случаи внезапного возникновения дефицита или избытка генерируемой мощности и др. Эти нарушения предотвращаются, ликвидируются или локализируются в отдельных элементах системы специальными быстродействующими устройствами: релейной защитой, противоаварийной автоматикой и автоматическими регуляторами.

Вместе с этим необходимо оперативное управление работой таких сложных комплексов, как энергосистемы и энергообъединения со стороны оперативного персонала. Он должен планировать и задавать режимы работы, непрерывно контролировать и вести их, задавать также необходимые действия указанных выше средств автоматики, быстро ликвидировать последствия возможных нарушений. Для этого требуется исключительно четко организационно построенная и непрерывно, функционирующая централизованная система управления. Ее нижним звеном является оперативный персонал на электростанциях и в электросетях, а высшим — диспетчерское управление.

Основной задачей диспетчерского управления является оперативное руководство согласованной работой электростанций и электрических сетей для обеспечения надежной и экономичной работы энергосистемы и энергообъединения, бесперебойного энергоснабжения потребителей и должного качества электроэнергии (частота и напряжение). На оперативный персонал диспетчерских пунктов возлагается непрерывный контроль за работой и оперативное управление энергосистемой.

Поскольку объекты контроля и управления (электростанции и подстанции) и диспетчерские пункты территориально разобщены и находятся на значительном расстоянии друг от друга, необходимо применение технических средств управления, называемых средствами диспетчерского управления. С помощью этих средств диспетчер контролирует на расстоянии фактическое исполнение заданного режима работы системы (сети), быстро получает информацию о всех отклонениях от заданного режима, о состоянии оборудования и происшедших изменениях в электрической схеме, а также подтверждения о выполнении своих указаний. Средства диспетчерского управления используются для передачи распоряжений диспетчера подчиненному ему оперативному персоналу, а иногда и для непосредственного управления оборудованием объектов.

К средствам диспетчерского управления относится телефонная связь, телемеханика, телеграфная связь и передача данных. Кроме того, имеются еще и вспомогательные устройства управления, к числу которых относятся специальное оборудование диспетчерского пункта: диспетчерский щит, пульт, устройства сбора и обработки информации, вычислительные устройства и др.

Не относятся непосредственно к средствам диспетчерского управления, но имеют исключительно важное значение и тесно с ними связаны устройства релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики. Эти устройства локализуют, а иногда и ликвидируют без вмешательства персонала различные нарушения нормального режима, поддерживают заданный режим работы энергосистемы (сети), освобождая тем самым диспетчера от части функций контроля управления и регулирования. Очевидно, что эти средства автоматики существенно облегчают работу диспетчерского и оперативного персонала, а на основе сообщаемых местным персоналом сведений об их действиях позволяют ориентироваться в том, что же происходит при нарушениях и авариях. Однако в своей деятельности персонал должен считаться с наличием и действием устройств автоматики, а иногда и управлять ими, т. е. давать указания о вводе и выводе из работы, об изменении уставок и характеристик.