8-6. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОБ ИЗМЕРЕНИЯХ И НАЛАДОЧНЫХ РАБОТАХ

Измерения.

В процессе проектирования каналов по линиям электропередачи иногда возникает необходимость выполнения измерений различных величин в схеме каналов (параметров заградителей, фильтров, переходных затуханий, избирательности аппаратуры по соседнему и зеркальному каналам и др.). Производство таких «измерительно-изыскательских» работ позволяет более полно использовать элементы обработки и более правильно выбрать частоты для проектируемых каналов. В связи с тем, что эти измерения обычно носят прикидочный характер, приведенные ниже схемы могут обеспечить достаточную для этих целей точность при максимально возможной простоте. Более глубоко вопросы наладки освещены в [Л. 38].

Проверку настройки заградителей целесообразно производить при опущенном на землю заградителе по схеме рис. 8-21, предложенной ВНИИЭ.

Расчет активной составляющей производится по формуле

![]() (8-1)

(8-1)

где R1=1 000 Ом.

В случае отсутствия в. ч. миллиамперметра вносимое или рабочее затухание фильтра может быть заме-

Рис. 8-21. Схема для измерения активной составляющей заградителя.

1 — в. ч. генератор; 2 — измеряемый заградитель; 3, 4 — ламповые вольтметры.

В фильтре присоединения измеряются затухание и входное сопротивление. Входное сопротивление фильтра следует измерять при нагрузке его на реальную линию методом вольтметра-амперметра.

Подсчет модуля входного сопротивления осуществляется по закону Ома по формуле

![]() (8-2)

(8-2)

Этим же методом может быть замерено затухание фильтра, причем величина затухания определяется по формуле

В случае отсутствия в. ч. миллиамперметра вносимое или рабочее затухание фильтра может быть замерено

Рис. 8-22. Схемы измерения затухания фильтров присоединения.

1 — в. ч. генератор; 2, 3 — ламповые вольтметры; 4 — измеряемый четырехполюсник.

Выбор частот для вновь проектируемых каналов не может быть осуществлен без учета уровня помех на линии. Выше указаны статистические величины уровней помех для ВЛ различных напряжений. Однако для некоторых специфических случаев (сильно- или слабошумящие линии в случаях, когда каналы организовываются по ВЛ различных напряжений и т. д.) необходимо произвести измерения помех, реально существующих на ВЛ. Измерения помех выполняются по схеме рис. 8-23 на нагрузке 100 Ом при помощи избирательного указателя уровня (при этом от кабеля должны быть отключены в. ч. посты). Измерения производятся во всем рабочем диапазоне частот фильтра присоединения через каждые 3—5 кГц. Плавным изменением настройки избирательного указателя уровней обнаруживаются, прослушиваются и фиксируются сигналы с большими уровнями (радиостанции, в. ч. каналы, спецустановки и т. д.); при выборе частот возможные помехи этих сигналов на проектируемые каналы должны быть учтены.

Если не имеется избирательного указателя уровней, сравнение уровня сигнала с уровнем помехи может быть произведено при помощи вольтметра, включенного за фильтром приема аппаратуры (при отсутствии и при наличии сигнала с противоположной стороны канала).

Рис. 8-23. Схемы для измерения затухания в. ч. тракта, переходного затухания на ближнем (а) и дальнем (б) конце и помех на ВЛ.

1 — в. ч. генератор; 2 — ламповый вольтметр; 3, 4, 5 — избирательные указатели уровней или ламповые вольтметры.

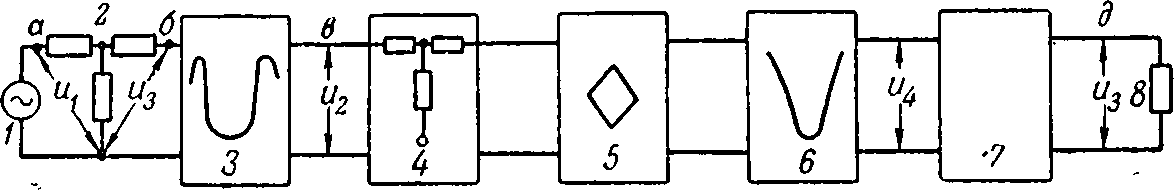

Измерение частотной характеристики затухания в. ч. тракта производят по схемам рабочего или вносимого затухания (рис. 8-23). В случае, если на линии наблюдается небольшой уровень помех, не слишком заметно влияющий на результаты измерений, избирательный указатель уровней может быть заменен ламповым вольтметром. При применении схемы рис. 8-23 с ламповыми вольтметрами затухание в. ч. тракта определяется по формуле

![]() (8-6)

(8-6)

Измерением величины переходного затухания на ближнем конце определяется допустимость установки усилителя и максимально допустимая величина его усиления (при работе в режиме прямого усиления), а измерением переходного затухания на дальнем конце или с линии на линию определяется допустимость повторения или сближения частот. Измерения переходного затухания чаще всего производятся по схеме рабочего или вносимого затухания. Эти измерения обычно целесообразно совмещать с измерениями частотной характеристики затухания в. ч. тракта и помех. Для выполнения измерений собирается одна из схем (рис. 8-23). Эти же схемы могут быть использованы для визуального наблюдения фазового угла перехода.

Переходное затухание на ближнем конце следует определять по переходу сигнала с фазы на фазу одной и той же ВЛ, с фазы на фазу различных ВЛ на одной и той же подстанции. Переходное затухание на дальнем конце следует определять по переходу сигнала с фазы на фазу одного участка ВЛ (генератор устанавливается на одной подстанции, а измерение перехода сигнала производится на другой подстанции). Формулы для подсчета переходного затухания те же, что и при измерении частотной характеристики затухания в. ч. тракта.

На подстанциях следует осуществлять измерение переходного затухания в условиях, соответствующих двум режимам работы: нормальному и аварийному (при минимально включенном оборудовании).

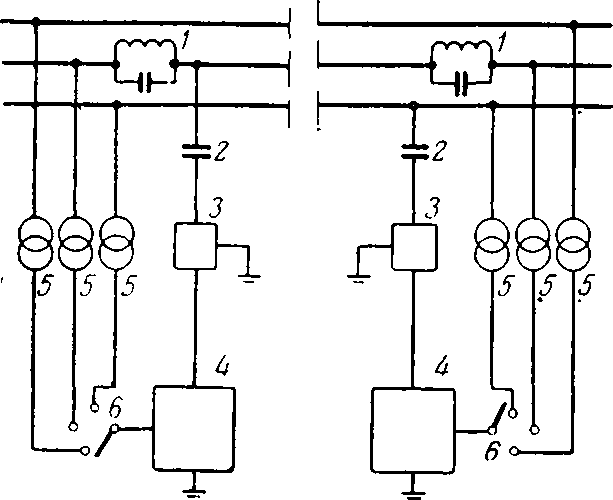

Важнейшим параметром аппаратуры, определяющим защиту от влияния соседних каналов и помех на линии, является избирательность аппаратуры (рис. 8-24) по соседним и зеркальным (в аппаратуре с преобразованием частот) каналам. Этот параметр определяет допустимость сближения по частотам передатчика и приемника. Измерение избирательности требует большого навыка, так как в процессе измерений зачастую допускаются ошибки, существенно влияющие на результаты. Одной из причин, влияющих на качество измерений, является изменение величины входного сопротивления фильтров аппаратуры с изменением частоты. Для снижения этих ошибок целесообразно производить измерения при помощи генератора с низкоомным выходом (5— 10 Ом), каким, например, является широко распространенный генератор типа ГСС-6. В случае отсутствия такого генератора либо его неприменимости по уровню выхода или частотному диапазону (генератор ГСС-6 имеет рабочий диапазон от 100 кГц), может быть применен любой другой более мощный генератор, нагруженный на удлинитель >1,5 неп, имеющий входное сопротивление, равное нагрузке генератора, и низкое выходное сопротивление (5—10 Ом).

По схеме на рис. 8-24 можно произвести измерение избирательности по зеркальному каналу (в точках в), по соседнему каналу (в точках д), а также произвести контроль частоты генератора (в точке г). Если выходное сопротивление генератора мало, контроль напряжения можно производить на выходе генератора, если более 10—15 Ом, то измерение напряжения необходимо производить на выходе удлинителя. При постоянном напряжении U1 избирательность рассчитывается по формуле

![]() (8-7)

(8-7)

где U0 — максимальное напряжение на одной из частот, измеренное в точках в или д.

Рис. 8-24. Схема для измерения избирательности аппаратуры.

1 — в. ч. генератор; 2 — удлинитель 1,5—2 неп, 3 — входной фильтр; 4 — магазин затуханий на выходе фильтра; 5 — преобразователь; 6 — промежуточный фильтр; 7 — усилительный каскад; 8 — нагрузочное сопротивление на абонентских клеммах аппаратуры.

Настроечные и наладочные работы.

Целью производства наладочных работ является приведение в. ч. тракта канала к действующим в настоящее время нормам и рекомендациям и установлению нормального режима работы всех каскадов и блоков аппаратуры.

Наладка обычно разбивается на следующие этапы работы:

анализ проектных решений; настройка заградителей и фильтров присоединения; ознакомление с монтажом оборудования; измерение в. ч. характеристики тракта; настройка аппаратуры при нагрузке ее на эквиваленты и в реальном канале; составление отчетной документации.

Как видно из перечня этапов работ, некоторые из них связаны со снятием напряжения с линии электропередачи (подключение или отключение конденсаторов связи и подвеска заградителей), другие не требуют отключения ВЛ (настройка заградителей до их подвески, проверка конденсаторов связи до подключения к ВЛ и все работы, связанные с в. ч. аппаратурой). Поэтому перестройка заградителей обычно затруднена (из-за трудностей с отключением ВЛ), работа же с более сложной по схеме аппаратурой не встречает таких затруднений. Анализ проектных решений включает в себя поверочный расчет затухания канала, проверку схемы канала, правильности выбора фазы, типов оборудования обработки, частот канала, типа аппаратуры, анализ возможности появления комбинационных частот и влияния проектируемого канала на другие каналы, возможности влияния других каналов на сооружаемый канал (как на комбинационных, так и на зеркальных частотах), проверку параметров соединительной линии и допустимость подключения абонентов по этой линии (с точки зрения сопротивления, изоляции и собственной емкости соединительной линии) и др.

Анализ проектных решений и проверка правильности выбора частот должны осуществляться наладочной организацией по действующим «Руководящим указаниям» [Л. 47]. В случае, если при анализе обнаруживается необходимость внесения изменений в проектную документацию, они должны быть согласованы с автором проекта.

Перед настройкой заградителей и фильтров присоединения осуществляется осмотр контактных соединений, целости конденсаторов, сопротивлений, разрядников, проверяется напряжение срабатывания разрядников и др.

Ознакомление с монтажом оборудования состоит в просмотре контактных соединений спуска и между элементами конденсатора связи, проверке правильности выбора материала и сечения ошиновки от конденсатора связи к фильтру присоединения и заземляющему ножу, качества контактных соединений, наличия качественного заземления фильтра присоединения, правильности подключения в. ч. кабеля (жилы и оболочки). Наиболее характерные случаи ошибок в монтаже: спуск к конденсатору связи выполняется из провода с сечением, меньшим, чем у линейного провода; спуск подключается за заградителем (т. е. со стороны портала подстанции); при подвеске заградителей на фазном проводе на специальной штанге — шунтировка заградителей этой штангой.

Перед включением аппаратуры в канал осуществляется измерение в. ч. тракта, при этом проверяются частотные характеристики линии, заградителей, фильтров присоединения, а также влияние на них реактивности и входного сопротивления подстанций, отражений за счет несогласований, ответвлений, обходов и др. Методом вносимого или рабочего затухания измеряется частотная характеристика тракта по участкам между пунктами установки аппаратуры. Если затухание участка превышает расчетное или неравномерность частотной характеристики в пределах рабочей полосы частот превышает 0,5 неп, следует произвести измерения на отдельных участках ВЛ, обнаружить причины повышенного затухания или неравномерности и по возможности устранить их. Вначале измеряется уровень помех в полосе пропускания фильтра приема, а затем, по очереди, уровни сигнала, контрольной и вызывных частот, принятых от корреспондирующего передатчика (или генератора). Те же измерения желательно повторить после установления связи и более тщательной подстройки передатчика поста на линию путем подбора отводов трансформатора мощного усилителя и трансформаторов в линейном фильтре и подстройки линейного фильтра. Контроль наилучшего согласования осуществляется в приемнике по максимуму приходящего сигнала или контрольной. После этого может быть измерена частотная характеристика передатчика, в. ч. тракта и фильтра приемника.

В наладочные работы входит следующее:

производится внешний осмотр блоков и плат, проверяется целость паек, устраняются обнаруженные механические повреждения, появившиеся после транспортировки и монтажа; устанавливаются съемные детали и элементы, проверяются разрывные предохранители; в блоке стабилизации устанавливаются перемычки, соответствующие напряжению сети; аппаратура включается в сеть, проверяются все напряжения на выходе выпрямителей под нагрузкой. В случаях больших расхождений необходимо осуществить перепайки отводов на соответствующих трансформаторах. В аппаратуре, содержащей электронные лампы, проверяется и устанавливается нормальное напряжение накала; проверяются токи всех ламп и полупроводниковых триодов. При значительных расхождениях по сравнению с допустимыми величинами, указанными в документации, необходимо обнаружить причину и устранить ненормальный режим каскада. Проверяется и устанавливается диаграмма уровней тракта передачи, для чего на вход передатчика (на его абонентские зажимы) подается напряжение частоты 800 Гц от звукового генератора с уровнем 0 неп. Выход передатчика нагружается на сопротивление, эквивалентное сопротивлению нагрузки: если проверяется одностоечная аппаратура (ЭПО, МК, ВЧА-СЧ) или вторая (высокочастотная) стойка двухстоечной аппаратуры, то нагрузкой должно быть безреактивное сопротивление 100 Ом. Если проверяется первая (низкочастотная) стойка двухстоечной аппаратуры, то нагрузкой должно быть соответствующее безреактивное сопротивление (для аппаратуры ВЧА-1ТФ или ВЧА-3ТФ оно должно равняться 135 Ом). Допускается отклонение уровней от номинальных на ±0,2 неп. Измерение уровней осуществляется высокоомным широкополосным измерителем уровня или ламповым вольтметром. На нагрузочном сопротивлении измеряются отдельно уровни сигнала, контрольной и вызывных частот.

После установления уровней снимается амплитудная характеристика передачи, причем передатчик должен обеспечить глубину динамического диапазона 3 неп. Максимальный уровень передачи должен быть получен при уровне 0 неп на входе передатчика. При этом же уровне должен осуществляться перегиб амплитудной характеристики.

Частотная характеристика передатчика измеряется подачей на абонентский вход поста уровня, лежащего ниже точки перегиба амплитудной характеристики на 1 неп (т. е. при уровне — 1 неп) на стандартных частотах. При получении неудовлетворительной характеристики следует произвести коррекцию при помощи корректирующих элементов в тракте передачи. В случаях, если амплитудная характеристика не укладывается в нормы (допускаются ее отклонения для ламповой аппаратуры не более ±0,1 неп, для полупроводниковой — не более ±0,2 неп), она должна быть повторно измерена с отключением выходного каскада. Постепенным исключением из измерений последующих каскадов обнаруживается каскад, вносящий амплитудные искажения.

После этого производится настройка приемника.

На вход приемника через магазин затуханий >2 неп подается сигнал от высокочастотного генератора, при помощи которого измеряется избирательность аппаратуры по зеркальному каналу, а также избирательность фильтра приема на соседних частотах. Измерения выполняются в диапазоне fpaб±30 кГц через 1 кГц на выходе приемного фильтра высокоомным широкополосным указателем уровня или ламповым вольтметром; при этом в магазине затуханий, установленном за фильтром приема, должно быть введено затухание 3—5 неп. Это измерение производится на обесточенной аппаратуре, в которую входит данный приемный фильтр.

После завершения измерений включается питание аппаратуры и проверяется правильность регулировки АРУ, затем приемник переводится в режим постоянного смещения, величина которого выбирается на основании расчетного затухания канала.

Для определения диаграммы уровней приемника на генераторе устанавливается частота, соответствующая частоте 800 Гц на выходе приемника. Эта частота равна:

Мощность на выходе генератора и величина затухания удлинителей в магазине затуханий должны быть выбраны такими, чтобы на входе в. ч. усилителя установился уровень, соответствующий диаграмме. Диаграмма уровней в тракте приема должна также быть определена с точностью до ±0,2 неп.

Измеряется амплитудная характеристика приемника, для чего установленный на выходе генератора уровень повышают на 0,5 неп, а затем снижают его ступенями через 0,5 неп до уровня ниже первоначального на 3 неп. Контроль подаваемого уровня желательно производить на входе в. ч. усилителя приемника.

При снятии амплитудной характеристики измерения производятся на активных нагрузках в нескольких точках приемного тракта (желательно на входах или выходах каскадов) и на нагрузке 600 Ом на выходе приемника. Такое измерение дает возможность обнаружить элемент приемника, вносящий искажения.

Частотную характеристику всего приемного тракта (с в. ч. элементами) измерить трудно, его следует осуществить позднее в реальном канале; тем не менее иногда необходимо проверить частотную характеристику тракта приема от выхода первого модулятора до абонентских зажимов, например с целью обнаружения элементов, вносящих частотные искажения. Однако как правило отдельные измерения каждого элемента канала нежелательны, так как их работу целесообразнее проверять в условиях реальной нагрузки.

После приведения передатчиков и приемников в нормальный режим аппаратура включается в линию, согласовывается выход передатчика на линию и устанавливаются согласно диаграмме уровни приемника (по сигналу, контрольной и вызванным частотам).

При регулировке аппаратуры на линии выполняются, кроме того, следующие работы: снимается амплитудная характеристика канала (без подканалов телемеханики и с ними), снимается частотная характеристика широкого канала (во всем диапазоне эффективно передаваемых частот телефонного канала и телемеханики) и узкого канала (только в спектре эффективно передаваемых полос частот телефонного канала с включенными фильтрами Д-2,4), проверяются правильность регулировки и пределы работы АРУ в канале, для чего на абонентский вход передатчика подается сигнал частотой 800 Гц с уровнем 0 неп и производится измерение величины его на нагрузке 600 Ом на выходе приемника. Затем проверяется изменение сигнала в зависимости от изменения затухания в магазине затуханий приемника, проверяются пределы работы приемника вызова при изменении затухания в магазине затуханий приемника, проверяется работа автоматики, производится паспортизация канала.

После завершения работ по каналу целесообразно проверить его работу при различных схемах коммутации подстанций и ВЛ.

Одним из важнейших элементов наладочных работ является составление отчетной документации. Отчетная документация делится на предварительную и заключительную.

В процессе настройки различных элементов канала нередки случаи, когда один и тот же элемент измеряется многократно. Целью таких измерений является оценка правильности настройки данного элемента и принятие решения о его перестройке или оставлении полученной характеристики в качестве окончательной. Данные измерений должны быть немедленно зафиксированы в виде кривых и графиков и сохранены даже в том случае, если принято решение о изменении настройки элемента. Для каждой кривой необходимо оговорить схему соединений, ее электрические параметры, схему и условия измерений, указать, кто проводил измерения и т. д. Эти данные необходимы на тот случай, если в процессе наладки окажется желательным восстановление ранее полученных условий.

Целью заключительных измерений является проверка режимов работы всех каскадов и аппаратуры в целом после завершения наладочных работ, проверка работоспособности аппаратуры в различных погодных условиях, при различных схемах коммутации и т. д. Перечень необходимых измерений регламентируется директивными материалами.

После завершения наладочных работ все полученные данные (как табличные, так и графические) систематизируются: предварительные материалы собираются отдельно от заключительных и паспортных данных аппаратуры. Первые сохраняются в наладочной организации, вторые оформляются, размножаются и сохраняются как эксплуатирующей, так и наладочной организациями.

Так как от момента сдачи канала в эксплуатацию до получения заключительной наладочной документации обычно проходит 1—1,5 мес., наладочная организация при предъявлении к сдаче канала передает эксплуатирующей организации черновики заключительной документации.

Проверка и наладка автоматики аппаратуры.

Проверку и наладку автоматики целесообразно выполнять после основных работ по каналу и аппаратуре в следующей последовательности:

производится внешний осмотр всех контактных соединений; пробуется от руки работа якорей реле и просматривается надежность работы каждого контакта, при этом следует обратить внимание на то, чтобы после размыкания нормально замкнутых контактов при нажатии якоря верхний контакт отходил в направлении движения нижнего контакта, а после замыкания нормально разомкнутых контактов нижнего контакта еще отжимался в том же направлении. Оценивается общее состояние автоматики и принимается решение о необходимости ее чистки. При этом требуется крайне осторожное обращение с автоматикой во избежание ее разрегулировки. Удаление пыли с реле, пружин и контактов лучше всего производить при помощи пылесоса или, в крайнем случае, мягкой кистью, тряпочкой или замшей. Чистку контактов можно осуществлять при помощи тонкой узкой длинной пластинки, на которой укреплен кусочек замши. При необходимости промывки контактов автоматики применяются спирт, авиабензин или четыреххлористый углерод (последний предпочтительнее, так как невоспламеним, но хорошо улетучивается). Промывка контактов производится при обесточивании аппаратуры. После чистки и промывки автоматики необходимо повторно, от руки, произвести проверку работы реле. Для проверки цепей автоматики очень полезен простейший индикатор, легко изготавливаемый на месте. Он состоит из длинного пластмассового стержня (в качестве которого можно использовать конторскую ручку); в стержень вмонтирована коммутаторная лампочка, соответствующая напряжению автоматики. С одной стороны к лампочке подключается гибкий проводник с зажимом типа «крокодил» на конце, с другой (в торец стержня) медный жесткий проводник длиной 8—10 см в кембрике. При помощи такого индикатора может быть легко обнаружен «чистый» плюс или минус либо «неполный» плюс или минус (поступающий через обмотку реле). Индикатором можно проверять трудно доступные места монтажа. После проверки работы автоматики «на себя» и настройки генераторов и приемников вызова контролируется работа автоматики в канале. Для этого необходимо проверить отношение импульс/пауза на передающем и приемном конце за фильтрами приемника вызова. Если искажения импульсного коэффициента превышают 10%, следует принять меры, снижающие эти искажения. Если импульсный коэффициент на передающем конце окажется выше 1,6, необходимо осуществить корректировку длительности импульсов. Учитывая то, что в аппаратуре предусматривается работа с приборами АТС, к автоматике должны быть применены те же нормы и требования, которые применяются к приборам АТС.

Особенности наладки каналов телемеханики и защиты.

Как известно, каналы, организованные для передачи сигналов телемеханики и защиты, по схеме подключения ничем не отличаются от каналов телефонной связи.

Особенностью аппаратуры телеотключения (ВЧТО) и в. ч. защиты (ПВЗК и ПВЗД) является то, что она представляет собой составную часть технологии управления в энергосистеме и должна удовлетворять требованию высокой надежности работы. Поскольку эта аппаратура защищает технологическое оборудование энергосистемы от повреждения в аварийных режимах, она должна надежно работать именно в таких режимах. Вследствие этого аппаратура телеотключения и защиты питается обычно от оперативной батареи постоянного тока станции или подстанции. Устанавливается аппаратура на релейных щитах; она монтируется, налаживается и эксплуатируется так же, как и любая другая технологическая аппаратура. Аппаратура телеотключения и в. ч. защиты в схемном отношении проще аппаратуры телефонной связи; настройка ее не вызывает значительных трудностей, однако требует большой тщательности выполнения.

Настройка аппаратуры телеотключения начинается с настройки передатчика: производится внешний осмотр, устранение механических повреждений, обрывов монтажа; после подключения аппаратуры к источнику питания подбирается напряжение накала; проверяются токи и напряжения всех каскадов; по максимуму мощности, отдаваемой в линию (и приходящей на противоположный конец), подбираются отводы на выходном трансформаторе; правильность работы термостата может быть проверена путем длительных измерений уровня частоты на приемном конце (при этом необходимо на входе приемника установить магазин затуханий, чтобы принятый приемником сигнал был ниже порога ограничения); проверяется работа цепи сигнализации пропадания питающего напряжения, накала ламп, цепи термонагревателя и работы контактного термометра. Проверяется работа реле Р2 и Р3.

Вслед за передатчиком проверяется приемный полукомплект: производится механический осмотр и устранение обнаруженных неисправностей; включается общее напряжение питания приемника и осуществляется установка питающих напряжений на блоке сопротивлений;

Токи всех каскадов сверяются с паспортными данными (при несоответствии измеренных величин паспортным обнаруживается и устраняется неисправность); проверяется работа автоматики и сигнализации; на вход аппаратуры подается сигнал от генератора, при помощи которого проверяется работа всех трех тональных приемников; измеряется избирательность приемника по зеркальному каналу и соседним частотам; приемник включается в линию и с противоположного передатчика подается каждый из трех сигналов. Совпадение частоты настройки узкополосных фильтров с приходящими частотами контролируется на осциллоскопе; при этом на вход отключенного от линии приемника подается частота от измерительного генератора. Тот же сигнал подается на горизонтальные пластины осциллоскопа с уровнем, лежащим ниже порога ограничения. На другую пару пластин подается сигнал от противоположного передатчика. Максимум определяется при помощи лампового вольтметра; снимается амплитудная характеристика приемника; проверяется затухание капала и работа аппаратуры в канале.

Настройка постов защиты.

Проверка постов защиты, как и всей аппаратуры, начинается с внешнего осмотра и устранения повреждений, появившихся после транспортировки. Устанавливаются съемные части (лампы, добавочное сопротивление, кварц и др.). Пост включается под напряжение и устанавливается напряжение каналов ламп, проверяются режимы каскадов. Выход передатчика нагружается на имеющееся в посту нагрузочное сопротивление 100 Ом; проверяется частота настройки передатчика без кварца и при его наличии, а также выходная мощность при запущенном передатчике (без манипуляции в режиме дифференциально-фазной защиты). Проверяется кривая манипуляции передатчика (подачей на зажимы манипуляции через трансформатор манипуляции, напряжения от 1 до 150 в) и «останов» передатчика. При незапущенном передатчике проверяется и устанавливается ток выходной лампы приемника. Проверяется и устанавливается порог чувствительности и порог запирания приемника. Определяется полоса пропускания приемного фильтра (для постов дифференциально-фазной защиты). Определяется избирательность приемника. Проверяется остаточное напряжение на выходе при остановленном передатчике (подачей на зажим «останов» напряжения 3—6 в от постоянного источника). Передатчик включается в канал и запускается от руки на противоположном конце. После снятия неоновой лампы и отключения диода измеряется напряжение сигнала на вторичной обмотке трансформатора Тр4.

В передатчике противоположного конца подбирается отвод на трансформаторе Трг по максимуму сигнала на приемном конце. После этого подбирается отвод на трансформаторе Тр1 этого же передатчика до момента прекращения роста величины сигнала на противоположном конце.

Таким образом, проверяется канал в обратном направлении. Поочередно запускаются передатчики и проверяется ток выходной лампы приемника (для фильтровой защиты ток должен быть максимальным, при дифференциально-фазной — равным нулю в обоих приемниках). При подаче напряжения манипуляции 30 в (для дифференциально-фазной защиты) ток выходной лампы должен упасть до 7 ма. После завершения всех измерений напряжение питания понижается на 20%, при этом работоспособность аппаратуры должна сохраняться.

Рис. 8-25. Схема для проверки фазировки ВЛ.

1 — в. ч. заградитель; 2 — конденсатор связи; 3 — фильтр присоединения; 4 — приемопередатчик защиты; 5 — трансформаторы напряжения; 6 — переключатель цепи манипуляции.

Проверка фазировки ВЛ.

В практике производства наладочных работ и эксплуатации бывают случаи необходимости проверки фазировки ВЛ. Такие проверки при всей своей схемной простоте встречают значительные трудности в осуществлении. Известны несчастные случаи, происшедшие с персоналом, производящим эти измерения. Между тем проверку фазировки можно осуществить с высокой точностью и безопасностью с помощью двух приемо-передатчиков защиты, настроенных на одинаковые или различные частоты (рис 8-25).

С этой целью один из двух передатчиков перестраивается на частоту другого приемо-передатчика. Вместо кварцевого резонатора в перестраиваемом передатчике устанавливается эквивалентная емкость порядка 5 000 пф. Оба приемо-передатчика подключаются через элементы обработки к проверяемой ВЛ; на оба передатчика подается напряжение манипуляции, после чего снимается фазная характеристика канала защиты. Сравнение фазных сдвигов на экране осциллоскопа определит правильность фазировки линии.