Ряд методов снижения числа отключений или автоматического восстановления питания потребителей был разработан в системах, не имеющих резонансного заземления, где каждое замыкание на землю может вызвать отключение линии. Эти методы частично повторяют функции дугогасящих аппаратов, однако ни один из них не является универсальным. Фактически они взаимосвязаны и в какой-то мере дополняют действия друг друга.

Защита тросами

Действие заземленных тросов по снижению уровня индуктированных перенапряжений, вызванных ударами молнии в землю, рассматривалось в § 11.3.6 гл. 6. Несмотря на то, что снижение уровня индуктированных атмосферных перенапряжений является весьма важным для систем среднего напряжения (скажем, 35 кВ), основная цель применения заземленных тросов состоит в защите линий от прямых ударов молнии, распределении тока молнии по нескольким опорам и предупреждении обратных перекрытий с опоры на провода, что также было отмечено в § 11.3.6 гл. 6.

Снижение числа отключений, которое может быть получено путем установки заземленных тросов, иллюстрируется данными, опубликованными в [Л. 12] для системы 220 кВ. Одна из линий в течение 7 лет эксплуатировалась без защитных тросов и имела 11,9 отключений на 100 км в год (при числе грозовых дней в году, равном 50). После применения двух защитных тросов степень повреждаемости по наблюдениям в течение 4 лет снизилась до 0,62 отключения на 100 км в год. Эффективность защитных тросов в значительной мере зависит от величин сопротивления заземления опор. Это необходимо иметь в виду при оценке действия тросов в каждом частном случае, а также при сравнении результатов эксплуатации разных линий.

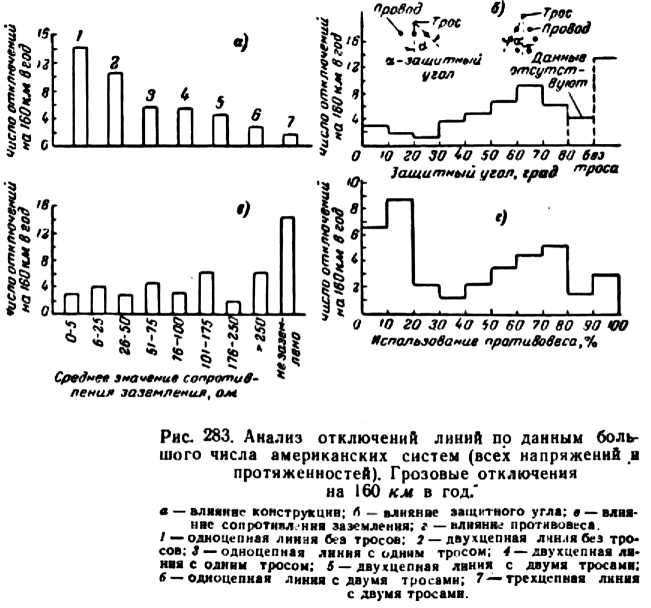

Анализ работы нескольких систем, проведенный комитетом ΑΙΕΕ [Л. 13], воспроизводится на рис. 283,а.

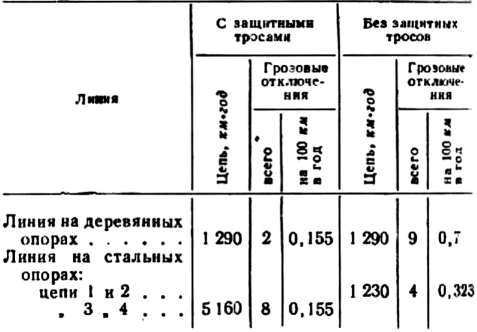

Характеристики линий 220 кВ [Л. 12] могут быть подытожены следующей таблицей числа отключений, вызванных атмосферными перенапряжениями:

![]()

В одной из работ отношение числа отключений линий 110 кВ с защитными тросами к числу отключений таких же линий без тросов найдено равным 1:2. Поскольку лишь 50% замыканий па землю вызываются атмосферными перенапряжениями, это отношение показывает не только значительное улучшение характеристик линий, получаемое от применения защитных тросов в грозовых условиях, но также определенную ограниченность этого метода, действие которого не может быть распространено на замыкания, возникающие по другим причинам.

Опыт работы системы 110 кВ с защитными тросами и без них был получен также в Новой Зеландии (Л. 15]. Две линии, одна из которых на стальных опорах, а другая — на деревянных, первоначально были снабжены защитными тросами. Однако при качаниях часто возникали замыкания между проводами и троса ми. Поэтому было решено снять тросы с обеих линий, несмотря на связанное с этим увеличение числа грозовых отключений. Цифры, приведенные в табл. 38, показывают, что такое увеличение действительно произошло.

Таблица 38

В сети 33 кВ с линиями на деревянных опорах отношение числа отключений на 100 км в год для линий без тросов к числу отключений линий с тросами или трубчатыми разрядниками, установленными на опорах, расположенных на возвышенных местах, составило 19,2; 1,42 (2,3).

Все эти цифры не могут быть отнесены исключительно к действию собственно тросов. При оценке эффективности тросовой защиты должны непременно приниматься во внимание величины сопротивлений заземления опор и импульсная прочность изоляции.

Для того чтобы отделить влияние последних факторов, полезно рассмотреть результаты, полученные на линиях с низким сопротивлением заземления опор (25 Ом или меньше). Для них было найдено, что защитный эффект заземленных тросов улучшается при увеличении высоты подвеса тросов над проводами, а также при уменьшении защитного угла (т. е. угла между вертикалью и линией, проходящей через трос и защищаемый провод, см. рис. 273,б). В тех случаях, когда используется более одного троса, результирующий защитный эффект зависит от расстояния между тросами по горизонтали.

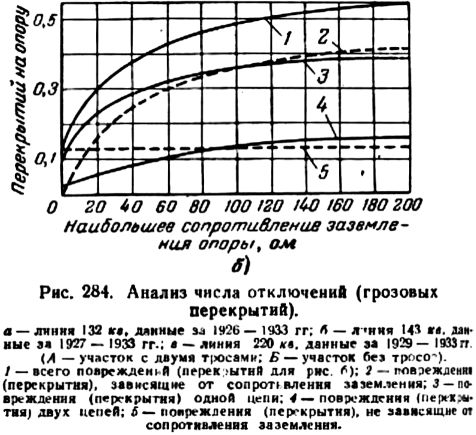

Метод, позволяющий в каждом частном случае выявить влияние величины сопротивления заземления опоры на эффективность тросовой защиты линии, был предложен Зубайром [Л. 17] и использован Льюисом [Л. 18]. В течение достаточно длительного периода времени замыкания в одной цепи и одновременные замыкания в двух цепях группировались в соответствии с величинами сопротивлений заземления опор (для интервалов от 0 до 5,5 Ом, до 10 Ом и т. д.), на которых эти замыкания происходили. На основании этих наблюдений была получена зависимость числа замыканий на одну опору от величины сопротивления заземления, которая свидетельствовала об увеличении степени повреждаемости с ростом сопротивления заземления. На рис. 284,а показаны результаты таких исследований, проводившихся на двухцепной линии 132 кВ в течение 8 лет. То обстоятельство, что даже при наиболее низких значениях сопротивления заземления имеется еще определенное число замыканий, свидетельствует о том, что защита заземленными тросами на этой линии не является совершенной. Число прямых ударов молнии в провода линии следует считать ограниченным. С другой стороны,

отключение сразу двух цепей может быть вызвано только обратным перекрытием с опоры на провода, так как увеличение потенциала опоры одновременно сказывается на изоляции обоих цепей.

Следовательно, кривая для числа отключений двух цепей на опору должна пересекать ось абсцисс в точке, где обратные перекрытия исключены вследствие малой величины сопротивления заземления опоры. Пользуясь результатами таких наблюдений, можно отделить замыкания, вызванные прямыми ударами молнии в провода, от замыканий, которые явились следствием удара молнии в опору или защитный трос. С помощью этого метода Зу- байром было найдено, что в частном случае защитный эффект заземленных тросов составляет 68%. Подобный анализ, проведенный для линий 132 кВ по данным за 7 лет, выявил более высокую эффективность тросов на этой линии, равную 77%. На рис. 284,в приведены результаты применения этого метода к линии 220 кВ, которая без защитных тросов имела в течение 5 лет 1,1 перекрытия на опору независимо от величины сопротивления заземления. После того как были установлены тросы, на опорах с сопротивлением заземления ниже 10 Ом не произошло ни одного перекрытия. Это указывает на защитный эффект, приближающийся к 100%.

Из того, что было сказано о механизме перекрытий, вызываемых атмосферными перtнапряжениями и охватывающих один, два или три провода (см. 11.3.6 гл. 6), следует, что защитное действие заземленных тросов должно одновременно снизить частоту появления всех трех типов перекрытий.

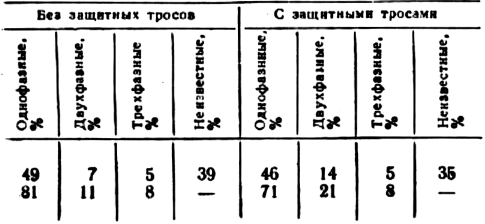

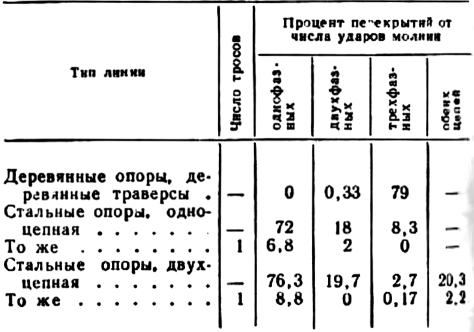

Приводимая табл. 39, заимствованная из работы Льюиса [Л. 18], подтверждает, что после установки тросов не происходит никаких радикальных изменений удельного числа таких замыканий. Усредненные данные в табл. 39 получены в результате наблюдений, охватывающих период в 8 лет, на нескольких линиях 220 кВ.

Таблица 39

Однако есть основания предполагать, что на линиях с малыми защитными углами удельное число многофазных замыканий на землю будет больше, поскольку в этих условиях почти все замыкания будут вызываться обратными перекрытиями [Л. 19].

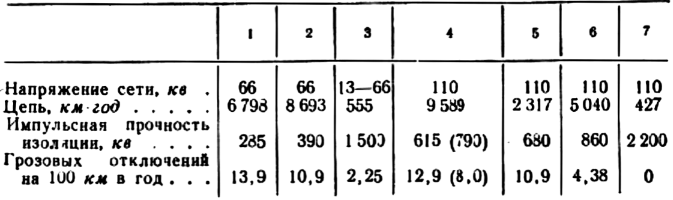

Несмотря на достаточную ясность этих вопросов, не следует ожидать высокой точности даваемой заранее численной оценки эффективности тросовой защиты, так как многие факторы изменяются от системы к системе, от одного грозового сезона к другому и даже от участка к участку на одной линии. Бьюле- ем [Л. 22] была предложена методика проведения сравнения эксплуатационных характеристик линий различных типов. Табл. 40 взята из его статистических и аналитических исследований линий 132 кВ с длиной пролета 228 м, гирляндами из 9 стандартных изоляторов и сопротивлением заземления опор 30 Ом.

Таблица 40

Из теории, предложенной Бьюлеем, следует, что применение одного защитного троса дает значительное снижение числа однофазных и многофазных грозовых перекрытий, что, как показывает опыт эксплуатации, действительно имеет место.

Если рассматривать только замыкания, вызванные атмосферными перенапряжениями, то общее снижение числа отключений всех трех видов, получаемое от применения защитных тросов, становится вполне сравнимым, а в отдельных случаях превосходит эффект от дугогасящих аппаратов в системах без защитных тросов, которые почти полностью устраняют наиболее многочисленный вид повреждения, не уменьшая числа замыканий, начинающихся как двухфазные или трехфазные перекрытия. Почти одинаковое улучшение работы сетей, вносимое этими устройствами, не свидетельствует об их эквивалентности. В большинстве систем, имеющих эффективную тросовую защиту, атмосферные перенапряжения все еще вызывают некоторое число однофазных перекрытий, которые могут быть устранены дугогасящими аппаратами [Л. 23 и 24]. Если же принять во внимание отключения, вызываемые иными повреждениями, то целесообразность применения дугогасящих аппаратов в качестве дополнительной меры повышения качества работы системы становится очевидной.

Улучшение заземлений

Важная роль сопротивления заземления опор теперь является общепризнанной. Улучшение, получаемое при снижении сопротивления заземления, хорошо видно по результатам эксплуатации (см. рис. 283 и 336). Некоторые методы снижения числа отключений не могут дать полного эффекта без одновременного принятия мер, обеспечивающих улучшение заземления. Для этой цели использовались разного вида противовесы.

Иногда при улучшении заземления нижний предел, которого удается достичь, ограничивается величиной индуктивности опоры. Следует также иметь в виду, что очень низкое сопротивление заземления опоры, в значительной степени облегчая условия работы изоляции на опоре, для изоляции в середине пролета уже не столько эффективно, особенно в случае волны с крутым фронтом. Этот вопрос согласования изоляции заслуживает внимания.

Улучшение заземления неэффективно при прямом ударе молнии в провода линии. Следовательно, само по себе уменьшение сопротивления заземления опор следует рассматривать не более как вспомогательное мероприятие. Его важность с точки зрения снижения числа отключений, вызванных обратными перекрытиями, и улучшения условий работы дугогасящих аппаратов уже подчеркивалась ранее (см. § 11.3.6 гл. 6). Для этого требуется лишь избежать чрезмерно высоких значений сопротивления заземления опор, при которых могут иметь место многофазные перекрытия от атмосферных перенапряжений. Попытки получить существенное снижение числа грозовых однофазных перекрытий для линий среднего напряжения путем дальнейшего уменьшения сопротивления заземления опор часто наталкиваются на трудности даже в тех случаях, когда зашитые углы тросов невелики. Поэтому иногда приходят к выводу [Л. 25], что проще и более экономично, особенно на местности с плохим грунтом, довольствоваться умеренными значениями сопротивления заземления опор, но установить дугогасящие катушки.

Кроме того, не следует упускать из виду, что наиболее тщательно выполненные заземления в сочетании с эффективной тросовой защитой, хотя и значительно улучшают работу' линий передачи во время грозы, возможно даже полностью устраняя отключения линий 220 кВ, не могут снизить число отключений, вызванных другими причинами.

Повышение уровня изоляции

Было найдено [Л. 26], что линии на стальных опорах, должным образом защищенные тросами, с длиной пролета менее 305 м и сопротивлением заземления опор, не превышающим 20 Ом, практически полностью свободны от грозовых перекрытий, если изоляция эквивалентна гирлянде, состоящей по крайней мере из 16 стандартных изоляторов.

Характеристики изоляции линий электропередачи на стальных опорах, принятые в США, были приведены в § 12.1 гл. 2. Из этих данных видно, что для линий с напряжением менее 230 кВ установленный уровень изоляции лежит ниже, чем это требуется для грозоупорной конструкции. Очевидно, польза, получаемая от усиления изоляции, будет частично зависеть от того, в какой мере обеспечены достаточно низкие сопротивления заземления опор, а также от правильного согласования изоляции на опорах и в середине пролета.

Таблица 41

С целью увеличения импульсной прочности изоляции на опоре часто используют изоляционные свойства деревянных опор. Для импульсных напряжений преобразование пути перекрытия вдоль дерева в эквивалентное число стандартных подвесных изоляторов N может быть произведено по формуле

![]()

где I — в метрах.

Другое преимущество изоляции деревянной опоры состоит в весьма высоком проценте самоликвидирующихся перекрытий (см. § 1.3 гл. 3).

Удачное использование этого принципа повышения уровня импульсной прочности изоляции было продемонстрировано Букером [Л. 27], который проанализировал работу линий на стальных и деревянных опорах, использовав данные эксплуатации, охватывающие более 32 000 цепь·км-год. Полученные им результаты сведены в табл 41.

Линии по пп. 2, 3, 5 и 7 имели деревянные опоры, линии по пп. 1, 3, 4, 6 и 7 были снабжены защитными тросами.

Наиболее рациональными принципами для проектирования, которые были использованы и проверены практикой, являются следующие: одноцепная конструкция, горизонтальное расположение проводов, использование деревянной изоляции, опоры типа «Polarm» вместо «Η-frames», небольшие длины пролетов, присоединение защитных тросов к заземлению опор с помощью спусков, которые защищают деревянную изоляцию.

Таким путем оказывается возможным создать линию ПО кВ, проходящую по местности с грозовой активностью около 30 грозовых дней в год, практически защищенную от атмосферных перенапряжений, если импульсная прочность изоляции будет составлять 2 500— 3 000 кВ. Примечательно, что заземления в тех системах, которые рассматривались Букерэм, не были хорошими. Сопротивления заземления опор колебались в пределах 5—1 500 эм, составляя в среднем около 400 Ом.

Десятилетняя практика эксплуатации линий передачи 33 и 69 кВ на деревянных опорах [Л. 28] привела к созданию типа линий с защитным тросом, заземленным на каждой опоре с помощью спуска, удаленного от стойки опоры. При этом было получено значительное снижение числа грозовых отключений, вследствие чего составлявшие ранее меньшинство отключения, происходившие по другим причинзм, стали преобладающими, а частота их появления втрое превысила частоту отключений от атмосферных перенапряжений.

Имеется определенная тенденция снизить число грозовых отключений использованием изоляционных свойств дерева вопреки возникающим в связи с этим проблемам ремонта, необходимости частой замены деревянных элементов, а также опасности загорания опор. При этом низ.кие значения сопротивлений заземлений опор оказываются полезными, хотя и необязательными. Эффективная тросовая защита в данном случае является обязательной.

Усиление изоляции само по себе дает довольно ограниченное снижение числа отключений от атмосферных перенапряжений [Л. 29], но в то же время увеличивает перенапряжения на оборудовании подстанций.

Трубчатые и вентильные разрядники

Достоинства этих аппаратов были уже рассмотрены в § 3 гл. 4 и § 11.3.5 гл. 6, где указывалось, что выполняемые ими функции хотя и повторяют в некоторой степени функции дугогасящих аппаратов, тем не менее дополняют действие последних. Трубчатые и вентильные разрядники имеют дело только с атмосферными перенапряжениями, но область их действия не ограничивается однофазными замыканиями на землю; они в значительной степени снижают повреждаемость линий и станционного оборудования от атмосферных перенапряжений. Для ознакомления с их техническими возможностями и экономической стороной дела читатель может быть отослан к параграфам, которые упоминались выше.

Быстродействующее повторное включение

Характерные особенности этого метода устранения повреждений рассматривались в § 4 гл. 4. Основа этого метода такова, что она предполагает в системах с глухим заземлением нейтрали такое же общее снижение числа отключений, как и снижение, получаемое с помощью дугогасящих аппаратов в системах с резонансным заземлением. Оба эти метода сходны в том, что их действие не ограничивается замыканиями, вызванными атмосферными перенапряжениями. В то время как дугогасящая катушка устраняет однофазные замыкания на землю без какого-либо влияния на работу системы, от трехфазного быстродействующего повторного включения можно требовать, чтобы его действие распространялось на все виды повреждений воздушных линий.

Быстродействующее повторное включение становится приемлемым методом, обеспечивающим непрерывность снабжения потребителей в тех случаях, когда принятый способ заземления или особенности изоляции оборудования (градированная изоляция трансформаторов, автотрансформаторная связь с высоким коэффициентом трансформации) исключают применение резонансного заземления. Применение быстродействующего АПВ особенно целесообразно в линиях, с напряжением 230 кВ и выше.

Более полное сопоставление технических и экономических характеристик этих двух методов дается в § 4 гл. 4.

Двухцепные линии

Идея создания двухцепных линий (две цепи на одной опоре) первоначально возникла в связи с необходимостью обеспечить непрерывную связь между основными, наиболее важными станциями системы. Однако результаты, полученные на практике, не оправдали надежд, по крайней мере в отношении грозовых отключений. Это навело на мысль о том, что наиболее надежная работа может быть обеспечена одной цепью, но с применением быстродействующего повторного включения [Л. 29] или резонансного заземления нейтрали.

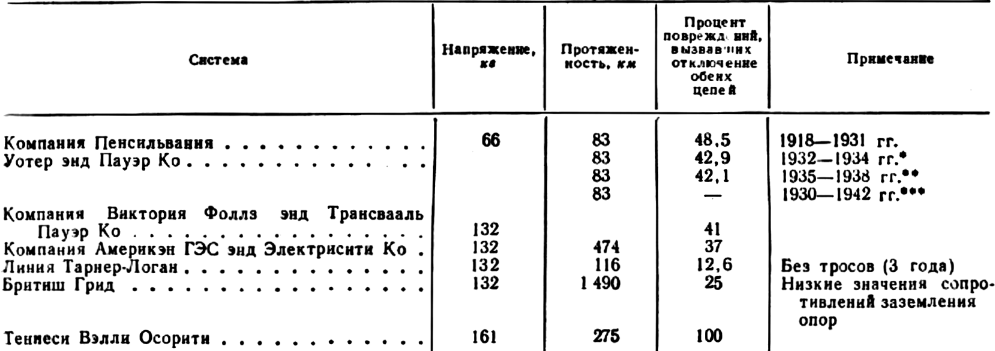

Недостаточную надежность двухцепных линий в условиях грозы иллюстрирует табл. 42, в которой приведены опубликованные результаты эксплуатации.

На одной двухцепной линии [Л. 30], защищенной одним тросом, проходящей по местности с грозовой активностью 10 грозовых дней в году, при отсутствии противовеса случаи отключения двух цепей составляли 59%, а при наличии противовеса — 15%.

Спорн и Гросс (Л. 29], анализируя работу двухцепных линий 132 кВ за восьмилетний период (1926—1933 гг.), нашли, что с увеличением общей протяженности линий процент отключений одновременно двух цепей возрос с 16 до 43.

Букер [Л. 27] для нескольких двухцепных линий 66 и ПО кВ на стальных опорах приводит цифры, характеризующие число одновременных отключений обеих цепей, а именно: 57, 76 и 57%, что, по-видимому, невозможно в случае двух параллельных одноцепных линий идущих в одном направлении.

Различие показателей разных систем позволяет провести анализ их и сделать определенные выводы (табл. 40). В § 3.1 настоящей главы указывалось, что с помощью метода, предложенного Зубайром, представляется возможным на основании эксплуатационных данных выявить раздельно влияния тросовой защиты и заземлений. Ниже приводятся некоторые выводы.

- В случае двухцепных линий с совершенной тросовой защитой число отключений обеих цепей, хотя и мало по абсолютной величине, составляет значительную часть всех отключений, вызываемых атмосферными перенапряжениями. Причина этого состоит в том, что эти отключения происходят благодаря обратным перекрытиям из-за одновременного и одинакового воздействия на изоляцию обеих цепей. Снижение сопротивлений заземления опор уменьшает абсолютное число отключений, но чем меньше угол защиты тросов, тем меньше сказывается уменьшение сопротивления заземления на относительной частоте повреждений, охватывающих обе цепи.

Таблица 42

• 22% с опор с параллельными двухцепными линиями. ·· 75% опор с тршлел.ними двушепными линиями. ·*· Двухцепные линии и противовес на 100% длины.

- Не защищенная тросами двухцепная линия подвергается исключительно большому числу прямых ударов молний в провода. Обратные перекрытия относительно редки, и отключение обеих цепей происходит сравнительно нечасто. Величина сопротивления заземления опор оказывает незначительное влияние. Это свидетельствует о том, что низкий процент отключений двух цепей сам по себе не является признаком правильности конструкции линии.

- Только при сочетании совершенной тросовой защиты с тщательно выполненным заземлением каждой опоры можно свести к минимуму число отключений линий от атмосферных перенапряжений. Эти мероприятия являются, конечно, дорогостоящими, и не следует поэтому переоценивать ту дополнительную выгоду, которую дают двухцепные линии.

- Реальные линии передачи не имеют ни совершенной тросовой защиты, ни достаточно низких сопротивлений заземления. Одно и то же улучшение работы линии может быть получено путем совершенствования или тросовой защиты, или заземлений. Первое снижает число прямых ударов молнии в провода, а последнее— число обратных перекрытий. Во всех практических случаях относительная частота отключений двух цепей будет, очевидно, зависеть от того, какой из этих факторов является преобладающим.

- Суммируя изложенное выше, можно сказать, что в отношении отключений, вызываемых атмосферными перенапряжениями, двухцепная линия как мера для обеспечения непрерывной работы не является столь действенной, как эффективная тросовая защита, уменьшение сопротивлений заземления опор, применение быстродействующего повторного включения. Практически более привлекательным решением представляются одноцепные линии с резонансным заземлением.

Непрерывность снабжения потребителей. Практические результаты, стоимость улучшения характеристик

Следует рассматривать два критерия: число отключений (с некоторой поправкой на уровень грозовой активности) и перерыв электроснабжения потребителя в часах, и то и другое на 100 км в год. Для систем с резонансным заземлением нейтрали соответствующая информация была приведена в § 2 этой главы, в частности в табл. 37. Для систем с глухим заземлением нейтрали в докладе ΑΙΕΕ [Л. 20] приводятся следующие данные о числе грозовых отключений, которых предполагается достичь с помощью новейшей техники:

Системы 33 кВ (импульсная прочность 700 кВ.

сопротивление заземления 10 Ом)........................... 2—3

Системы 132 кВ......................................................................................................... 1

Системы 220 кВ .................................................................................................... Доли единицы

Однако реальные характеристики, имеющиеся в другом докладе ΑΙΕΕ [Л. 13], отнюдь не отражают тенденции к такому улучшению. Общее число отключений, число грозовых отключений и число отключений, вызванных однофазными замыканиями на землю на 100 км в год, в среднем соответственно равны: 8,45; 5,85 и 4,98 — для линий 110—125 кВ;

5,66; 3,67 и 3,30 — для линий более высоких напряжений, включая также линии 100 кВ.

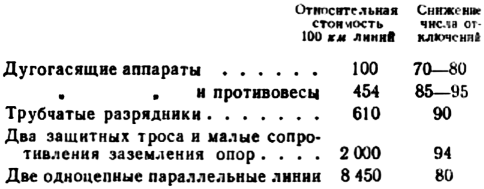

Следовательно, результаты работы систем с точки зрения непрерывности снабжения потребителей в настоящее время остаются неудовлетворительными. Кроме того, процент отключений, вызывающих дополнительное расстройство в работе систем, заметно высок (см. § 14.4.4 гл. 6). На выбор и использование того или иного метода уменьшения числа отключений, конечно, во многом влияет размер первоначальных затрат. Исследования, проведенные Хантером [Л. 31] для линий 66 кВ с длиной пролета 200 ж, дали следующие результаты: