ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ СВЯЗЬЮ МЕЖДУ ЛИНИЯМИ, КОМПЕНСАЦИЯ ЕМКОСТНОЙ СВЯЗИ. (ПОПЕРЕЧНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ)

Линии электропередачи, расположенные на некотором участке параллельно одна другой; но не имеющие металлических соединений, оказывают взаимное влияние благодаря емкостному эффекту.

Речь может идти о системах, имеющих разные или одинаковую частоту, связанных или не связанных между собой трансформаторами. Рабочее напряжение также может быть различным или одинаковым. Часто цепи расположены на одних и тех же опорах. Иногда линии принадлежат одной и той же системе, но металлически не связаны между собой и имеют соединение только на низкой стороне трансформаторов.

Взаимная емкость между линиями не может быть уничтожена изменением расположения проводов. Если не принять меры для компенсации взаимного влияния двух параллельных линий, то в них при известных условиях работы возникает ток, который ведет себя так, как будто он возбуждается в цепи нулевой последовательности. В компенсированных системах замыкание на землю в одной из линий может привести к нежелательному смещению нейтрали в неповрежденной системе.

10. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗОНАНСНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИ

Можно показать, что с ростом размера систем и напряжений может быть достигнут предел, при котором резонансное заземление нейтрали является уже нерациональным: оно приводит к чрезмерным величинам остаточных токов, препятствующим гашению дуги, делается экономически нецелесообразным, приводит к трудностям при эксплуатации. При напряжениях до 150 кВ подобные ограничения не наблюдаются в такой степени.

Два следующих примера могут иллюстрировать это положение. Кабельная сеть 30 кВ Беваг, подробно описанная в § 3 этой главы, в 1936 г. имела емкостный ток замыкания на землю 2 900 а. Дугогасящие катушки снизили этот ток до 122 а. Опыт эксплуатации этой системы был удовлетворительным и оставался таким, пока общая протяженность сети не возросла до 1 600 км, что соответствует току замыкания на землю 4 000 а и остаточному току 250 а.

В большой кабельной сети подобного рода хотя и обеспечивается довольно успешное гашение дуги, в месте повреждения возникают значительные перегревы, которые препятствуют длительной работе с заземленной фазой. В дополнение к дугогасящим катушкам в этом случае должна применяться селективная земляная защита, которая может быть относительно медленно действующей (см. § 3 этой главы).

В § 1.5 гл. 3 была описана система 110 кВ с полным емкостным током замыкания на землю 1 500 а. Остаточный ток после компенсации составлял 60 а. Отношение числа кратковременных замыканий на землю, ликвидируемых катушкой, к устойчивым и междуфазным замыканиям равно 800:94, что свидетельствует о том, что большой остаточный ток не препятствовал успешному гашению дуги.

Хотя в системах до 150 кВ предел применимости резонансного заземления еще не был достигнут, точность настройки по мере роста номинального напряжения становится все более важным фактором, как это следует из табл. 27 (см. § 4 гл. 5). Поэтому сторонники диссонансного заземления нейтрали должны более осторожно оценивать верхний предел применимости этого способа по напряжению. Анализ влияния остаточных токов на гашение дуги приведен в § 4 гл. 5.

Крупные системы 220 кВ, имеющие резонансное заземление нейтрали, успешно эксплуатируются в Швеции и Германии. Сведения о размерах этих систем приведены в § 1 и 4 гл. 11. При их развитии стали ясными некоторые ограничивающие факторы.

В шведской сети остаточный ток, который был чрезмерно большим благодаря наличию длинных линий, был временно снижен путем перегруппировки дугогасящих катушек (см. предыдущий параграф), но при дальнейшем расширении системы пришлось перейти к глухому заземлению нейтрали. Германская система 220 кВ давала удовлетворительные результаты до тех пор, пока суммарная длина линий не превысила 2400 км. При увеличении 274 длины линий процент удачных гашений дуги падал. Это может быть объяснено тем, что был превышен допустимый остаточный ток замыкания на землю. Попытка представить предельный остаточный ток в функции напряжения системы (.рис. 249) была сделана Розе- ром [Л. 26J.

Оценка ограничивающих факторов должна также включать в себя вопросы конструкции, экономические соображения, особенности эксплуатации, влияние короны и другие специальные проблемы.

При напряжении 220 кВ и выше могут быть в наибольшей степени использованы преимущества, даваемые глухим заземлением нейтрали. В таких системах, как правило, применяются защитные тросы; достаточно экономически оправдано применять низкие сопротивления заземления опор.

Опасность грозовых отключений уменьшается, и внутренние перенапряжения становятся более существенными, чем атмосферные.

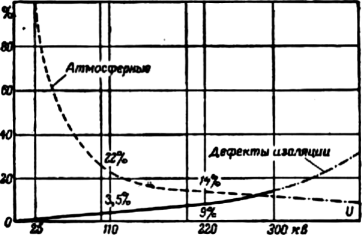

Увеличивается доля перекрытий, вызванных туманом и загрязнением изоляции, как показано на рис. 250, который является попыткой экстраполяции опыта эксплуатации системы RWE. (Нужно заметить, что эксперименты, проведенные в американских системах, как показано в § 1 гл. 3, не приводят к таким же результатам.)

Таким образом, при очень высоких напряжениях приобретает весьма важное значение способность оборудования выдерживать перенапряжения промышленной частоты, поэтому переход к глухому или эффективному заземлению нейтрали![]() является вполне логичным.

является вполне логичным.

Влияние способа заземления нейтрали на стоимость высоковольтного оборудования подробно обсуждалось в § 12 гл. 2.

Рис. 249. Максимально допустимые остаточные тока в сетях с резонансным заземлением нейтрали.

Рис. 250. Относительная частота возникновения перекрытий в линии, вызванных разрядами молнии и туманом в функции напряжения системы. Частота грозовых перекрытий при 25 кВ принята за 100 %.

При этом не следует забывать, что успешная работа систем с глухим заземлением нейтрали требует применения таких мероприятий, как улучшенная грозозащита, заземления и пр., что оказывает влияние на общую стоимость.

Казалось бы, что резонансное заземление нейтрали должно найти широкое применение в случаях, когда загрязнения изоляции являются одной из причин перекрытий. Однако следует иметь в виду, что в системах с резонансным заземлением однофазные перекрытия, вызванные туманом или загрязнением, часто могут сопровождаться перекрытием изоляции на других фазах.

Для инженеров-эксплуатационников компенсация нейтрали часто означает решение проблемы устойчивости, имеющей особо важное значение в высоковольтных линиях электропередачи. Очень часто она приводит также к облегчению конструкции выключателей и оборудования. Однако при очень больших напряжениях эти преимущества не являются существенными, так как такие системы требуют особо точной настройки и особого расположения дугогасящих катушек.

Если полная длина системы превышает определенную величину, то в случае замыкания система должна быть разделена, а это усложняет ее схему и затрудняет эксплуатацию.

В общем можно заключить, что в таких системах функции дугогасящих катушек с успехом выполняются быстродействующим автоматическим повторным включением, которое может работать и при междуфазных замыканиях (см. § 4 гл. 4).

Одно время пользовалась популярностью идея применения однофазного повторного включения, однако высокая стоимость и сложность этой схемы [Л. 29] значительно затрудняют се использование. Хотя для использования однофазного АПВ большая суммарная длина линий системы и не является пре

При этом обмотка должна быть рассчитана на полный ток обмена между системами, а размеры сердечника — на напряжение нулевой последовательности, т. е. препятствием, имеется максимально допустимая длина единичной линии, на которой применяется АПВ, определяемая условиями емкостной подпитки дуги. Фирма Броун-Бовери [Л. 30] дает следующую оценку:

![]()

Существенным аргументом против применения резонансного заземления при напряжениях 220 кВ и выше является рост остаточного тока, обусловленного потерями на корону при плохой погоде.

В настоящее время признано, что потери на корону в нормальном режиме должны быть ограничены. Многие, однако, считают, что мероприятия по ограничению потерь в условиях замыкания на землю экономически нецелесообразны. Потерн на корону не очень сильно влияют на остаточный ток замыкания на землю при напряжениях до 220 кВ [Л. 31 и 32] включительно.

Фирма Броун-Бовери [Л. 33 и 34] дает следующую картину для системы 2 200 в суммарной длиной 2 300 Ом.

Согласно рис. 249 условия для систем 220 кВ еще терпимы, но при 400 кВ и дожде 100%-ное гашение дуги уже невозможно.

Так как с ростом размеров системы достигается такое положение, когда гашение дуги становится затрудненным, были предложены различные схемы разделения большой системы на подсистемы, которые во время замыкания на землю будут независимы. Для того чтобы поддерживать электрическую связь между подсистемами, предлагалось соединять их между собой с помощью индуктивных элементов, препятствующих протеканию токов нулевой последовательности и не препятствующих протеканию токов прямой и обратной последовательностей. Для этой цели -могло бы быть, например, использовано устройство, показанное на рис. 145, но без воздушных зазоров в сердечнике.

При этом обмотка должна быть рассчитана на полный ток обмена между системами, а размеры сердечника — на напряжение нулевой последовательности, т. е. следовательно, такое решение дает очень небольшую экономию по сравнению с изолирующим трансформатором.