Появление замыкания на землю приводит к полному перераспределению напряжений проводов во всей системе; источником изменений служит место замыкания. Очевидно, первое непосредственное изменение относится к самому замкнутому проводу: электрический заряд стекает с этого провода, и он по всей длине приобретает потенциал земли. Более сложен процесс переноса на неповрежденные провода дополнительного заряда, который требуется для сообщения им нового потенциала относительно земли. Перенос заряда от земли к неповрежденным проводам может быть совершен через индуктивность обмоток, которые являются единственным проводящим путем между фазами. Можно показать, что этот процесс носит колебательный характер.

Блуждающие волны, возникающие при повреждении изоляции

Если провод линии внезапно соединен с землей, возмущение имеет вначале местный характер, но быстро сообщается точкам провода, находящимся по обе стороны от места замыкания. Это распространение осуществляется движущимися волнами, которые идут вдоль провода и сообщают ему потенциал земли (рис. 81).

Рис. 81. Распространение разрядной волны при замыкании на землю.

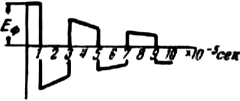

Рис. 82. Форма напряжения при повторных отражениях блуждающих волн, образовавшихся при замыкании на землю.

Когда волна приходит в точку, где имеется препятствие для дальнейшего ее распространения (например, на зажимы трансформатора), происходит отражение; в результате последовательных многократных отражений в месте присоединения линии к трансформатору и в месте замыкания напряжение на трансформаторе имеет характер колебаний.

Примем, что разрядная волна достигает трансформатора за время 10-5 сек (рис. 82). За этот короткий промежуток времени волна, движущаяся со скоростью света, пройдет расстояние в 3 км. Пришедшая к трансформатору разрядная волна с амплитудой — Ефсоswt0 мгновенно удваивает амплитуду, т. е. принимает величину — 2Ефсоswt0. Напряжение на трансформаторе относительно земли, до тех пор равное +Eф coswt0, изменяется до величины— Eф coswt0. Отраженная волна возвращается к месту замыкания, где она отражается с той же амплитудой, но с отрицательным знаком, и отправляется обратно к трансформатору. Этот процесс отнимает время, равное двойному времени пробега волны между точками отражения. В течение этого отрезка времени на трансформаторе поддерживается напряжение — Eф. Один полупериод колебаний завершается, за ним следует другой полупериод противоположной полярности в соответствии с теорией [Л.47]. Полный период равен 4 сек или вообще![]() сек для расстояния места замыкания от трансформатора d см. Частота колебаний для данного случая будет равна 25 000 гц, а вообще 105 гц. Затухание будет, конечно, приводить к тому, что напряжение на трансформаторе постепенно снизится до нуля. Если до полного затухания осуществляется 10 периодов колебания, то в нашем конкретном примере общая продолжительность многократных отражений волн не будет превышать, 0,0004 сек.

сек для расстояния места замыкания от трансформатора d см. Частота колебаний для данного случая будет равна 25 000 гц, а вообще 105 гц. Затухание будет, конечно, приводить к тому, что напряжение на трансформаторе постепенно снизится до нуля. Если до полного затухания осуществляется 10 периодов колебания, то в нашем конкретном примере общая продолжительность многократных отражений волн не будет превышать, 0,0004 сек.

Рис. 84. Снижение напряжения при значительном расстоянии от места замыкания ня землю (Карсон)

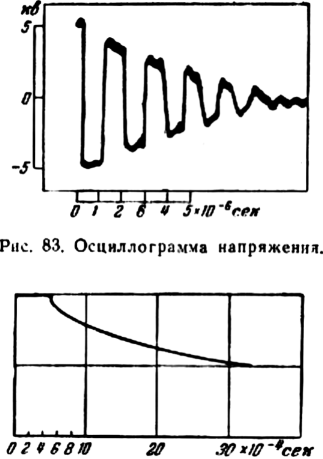

На рис. 83 приведена осциллограмма, подтверждающая описанные выше основные черты процесса разряда замкнутого провода.

Не упомянута еще одна интересная деталь. Разрядная волна может быть представлена как импульс напряжения, введенный в месте замыкания на землю, необходимый для снижения нормального рабочего напряжения до нуля. Когда эта волна движется вдоль поврежденного провода, напряжение на других проводах неизбежно повышается до ![]() .

.

(В дальнейшем изложении волна будет раскладываться на две компоненты, различные по амплитуде и скорости, но здесь это обстоятельство не играет существенной роли.) Следовательно, неповрежденные провода будут уже испытывать часть их конечного смещения напряжения — Еф, в то время как разрядная волна еще движется вдоль системы. Этот вопрос будет рассмотрен в § 2.2, 2-3 и 4 этой главы в другом аспекте.

Разрядные волны проникают в отдаленные части системы, но на своем пути они подвергаются затуханию за-за сопротивления проводов (включая поверхностный эффект), сопротивления в месте замыкания и сопротивления обратного пути в земле. Вследствие этого волна значительно видоизменяется. Происходит, во-первых, затухание амплитуды волны, законы которого не охватываются современными экспериментальными данными, полученными для волн большой амплитуды, для которых решающую роль играет корона. Наибольшее

значение для рассматриваемого вопроса имеет изменение формы фронта волны. Первоначальный крутой фронт заменяется составным фронтом волны, заключающим в себе крутую часть уменьшенной амплитуды и следующую за ней другую часть, в которой волна только постепенно достигает своего максимального значения. Крутая часть снижается до е~ах первоначального значения, где![]() z — эффективное волновое сопротивление провода (приблизительно 500 Ом), а r—эффективное активное сопротивление провода для большой крутизны тока, оцениваемое в 18,6 Ом/см [Л. 48]. При расстоянии х=160,9 км скачок на фронте достигает лишь е-3, или 5% амплитуды исходной волны. Рис. 84 показывает кривую изменения напряжения во времени, которую можно ожидать в этой точке. С момента замыкания (/=0) до момента, когда волна приходит в данную точку, напряжение остается постоянным. Для простоты возможные многократные отражения волн в линии не учитываются и предполагается, что волна движется со скоростью света. Первое изменение состоит в небольшом падении напряжения в соответствии с остатком крутой части фронта волны. После этого напряжение снижается медленно: проходит 5-кратное время пробега волны до момента, когда потенциал провода снижается до половины его первоначального значения.

z — эффективное волновое сопротивление провода (приблизительно 500 Ом), а r—эффективное активное сопротивление провода для большой крутизны тока, оцениваемое в 18,6 Ом/см [Л. 48]. При расстоянии х=160,9 км скачок на фронте достигает лишь е-3, или 5% амплитуды исходной волны. Рис. 84 показывает кривую изменения напряжения во времени, которую можно ожидать в этой точке. С момента замыкания (/=0) до момента, когда волна приходит в данную точку, напряжение остается постоянным. Для простоты возможные многократные отражения волн в линии не учитываются и предполагается, что волна движется со скоростью света. Первое изменение состоит в небольшом падении напряжения в соответствии с остатком крутой части фронта волны. После этого напряжение снижается медленно: проходит 5-кратное время пробега волны до момента, когда потенциал провода снижается до половины его первоначального значения.

2.2. Реакция трансформаторов и вращающихся машин на разрядную волну

Разрядная волна, пришедшая к обмоткам трансформаторов и машин, испытывает отражение и изменяет свою форму. Полезно, однако, рассмотреть, как обмотки реагируют на идеализированную импульсную волну, с тем чтобы в дальнейшем обратить внимание и на другие явления.

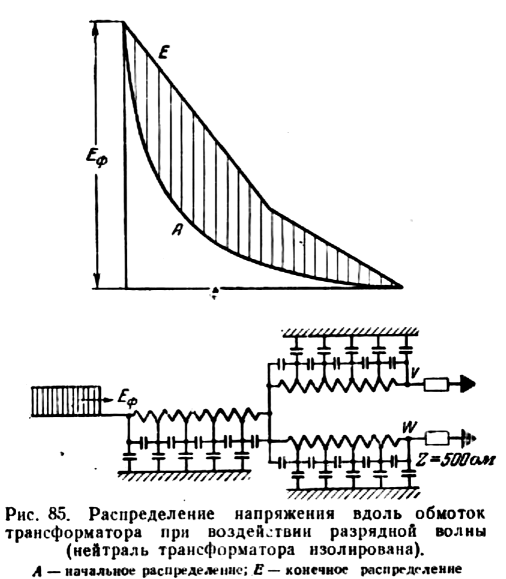

На рис. 85 показана обмотка трансформатора, на одну фазу которой приходит волна; зажимы других фаз должны быть соединены с землей через волновые сопротивления линейных проводов. Для прямоугольной волны достаточной длины можно легко предсказать распределение напряжения, совместимое с индуктивными свойствами обмотки. Индуктивность L, одной фазы соединена последовательно с индуктивностью, составленной параллельным включением двух других фаз; две трети напряжения будут падать на L, одна треть — на L/2.

Верхняя линия Е на диаграмме рис. 85 представляет собой распределение напряжения вдоль всей обмотки трансформатора в установившемся режиме. Ток остается достаточно малым для того, чтобы падение напряжения в сопротивлении Ζ, включенном на конце обмотки, было незначительным. В начальной стадии ток в индуктивностях незначителен по сравнению с емкостным током через емкости между витками. Цепочка емкостей, показанная на чертеже, очевидно, определяет распределение напряжения в течение фронта волны по гиперболической кривой А. Кривые А и Е на зажимах совпадают, и переход от начального распределения А к конечному распределению Е — переходный процесс, локализованный внутри обмотки трансформатора.

Мы заключаем, что воздействие замыканий на землю на другие части системы не определяется переходными процессами в трансформаторах, происходящими при падении на них разрядных волн. Если мы рассматриваем этот вопрос далее, то только для того, чтобы установить, могут ли возникать какие-нибудь ненормальные условия для самого трансформатора.

Разрядная волна при внезапном пробке изоляции относительно земли отличается в двух отношениях от простого случая, лежащего в основе рис. 85. Одновременно с разрядной волной, движущейся по поврежденному проводу, по двум другим проводам приходят индуктированные волны и, кроме того, многократные отражения могут превращать апериодическую волну в колебательную.

Для колебаний этого типа три фазы трансформатора независимы; нейтраль ведет себя, как открытый конец, когда она изолирована, и как заземленный конец, когда она глухо заземлена. Отсюда следует, что в группе из трех однофазных трансформаторов образуются такие же переходные процессы, как и в трехфазном трансформаторе.

Нейтрали генераторов являются точками отражения для волн одинаковой полярности, приложенных к трем фазам одновременно. Так как генераторные обмотки отличаются по своим переходным характеристикам от обмоток трансформаторов, действие разрядных волн на них не будет таким же.

Необходимо, однако, иметь в виду, что резонансных явлений не возникает, если не осуществляются особые условия: трансформатор на тупиковой подстанции и замыкание на землю на критическом расстоянии от него. Подстанции с приходящими и отходящими линиями проходятся разрядными волнами без колебательных процессов.

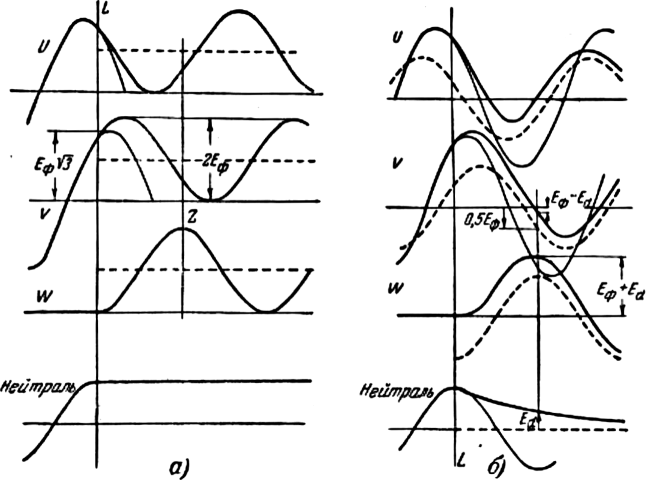

Колебательные разрядные волны, так же как и внутренние колебания в трансформаторе, быстро затухают. После нескольких циклов колебаний мы имеем следующую картину распределения напряжения: замкнутая фаза разряжена до потенциала земли униполярной волной с амплитудой Ε = Εφοοδ®/σ или иногда затухающими колебаниями; потенциал неповрежденных фаз повышен до kE^cosuit,; в обмотке между здоровыми проводами и заземленной фазой линейное напряжение распределено линейно; потенциал нейтрали вследствие этого повышен до ![]() время, необходимое для завершения переходного процесса в трансформаторе,— менее 2 000 мксек (около 10 периодов с f= 5 000 гц).

время, необходимое для завершения переходного процесса в трансформаторе,— менее 2 000 мксек (около 10 периодов с f= 5 000 гц).

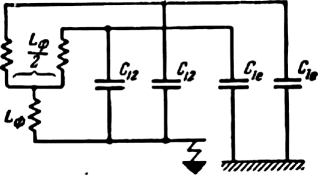

Рис. 88. Колебательный контур, в котором возникает переходный процесс.

Мы увидим, что следующая стадия характеризуется квазистационарным переходным процессом, протекающим примерно в 10 раз медленнее, чем внутренний переходный процесс в трансформаторе. В удаленной точке, куда разрядная волна приходит с медленно нарастающим фронтом (рис. 84), две стадии не будут так отчетливо разделяться, как это описывается здесь.

Рис. 92. Восстанавливающееся напряжение в системе с изолированной нейтралью при устранении замыкания на землю.

а — идеальная система без утечки на землю; б — практический случай, показывающий действие утечки.