Для непрерывного контроля за величиной суммарного активного сопротивления изоляции в настоящее время разработаны и выпускаются промышленностью специальные приборы. Эти приборы основаны на различных принципах контроля, и для их правильного использования в эксплуатации необходимо остановиться на общих требованиях к такого рода контролю изоляции.

Назначение и общие требования к непрерывному контролю изоляции. Непрерывный контроль изоляции предусматривает измерение суммарного активного сопротивления изоляции электроустановки в процессе ее эксплуатации, т. е. без снятия рабочего напряжения. Величина сопротивления изоляции непрерывно регистрируется и ее значение можно считать по показанию прибора в любой момент времени, причем допускается включение прибора только в момент считывания (например, специальной кнопкой). Исходя из основного назначения, к схемам непрерывного контроля предъявляют следующие требования:

- входной сигнал, на который реагирует схема, должен зависеть только от суммарного активного сопротивления изоляции и не изменяться при изменении емкостной проводимости изоляции;

- схема должна обладать высоким входным сопротивлением току контролируемой сети, чтобы при ее подключении не снижался уровень изоляции;

- схема должна реагировать на симметричные и несимметричные изменения активного сопротивления изоляции электроустановки;

4) в схеме должна быть сигнализация о снижении активного сопротивления изоляции до уровня критического.

Приборы непрерывного контроля изоляции должны отвечать всем требованиям, предъявляемым к измерительным приборам вообще: обладать высокой чувствительностью и надежностью, конструктивностью, простотой обслуживания и т. п.

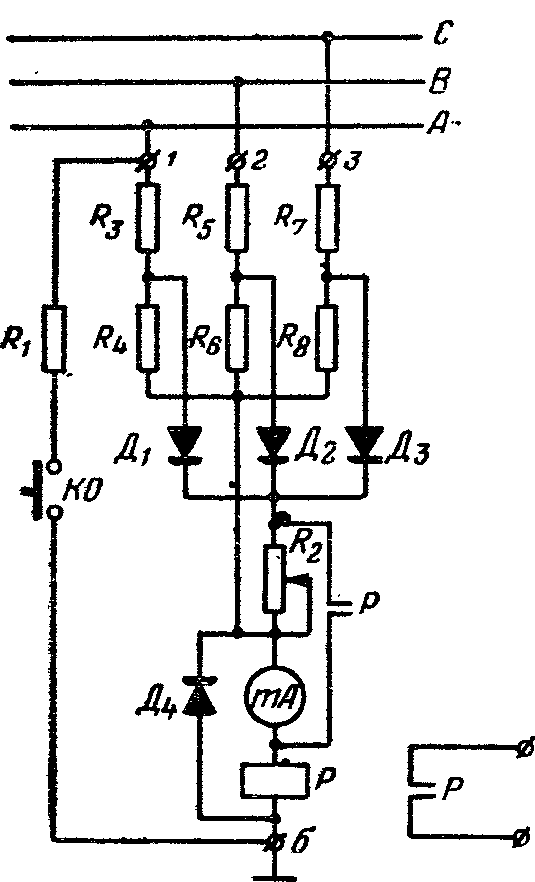

Рис. 2-8. Контроль изоляции измерением несимметрии фазовых напряжений.

а — метод трех вольтметров; б — метод включения в сеть фильтров несимметрии напряжений.

В применяемых в настоящее время в сетях с изолированной нейтралью методах контроля изоляции используются два принципа получения входного сигнала: выделение несимметрии фазовых напряжений и наложение постоянного оперативного тока.

Первый принцип получения входного сигнала хорошо иллюстрируется схемой контроля посредством трех вольтметров (рис. 2-8, а). При снижении сопротивления изоляции одной из фаз уменьшается показание соответствующего вольтметра и возрастают показания двух других вольтметров. Аналогичные схемы непрерывного контроля изоляции можно построить, выделяя несимметрию фазовых напряжений посредством различного рода фильтров (рис. 2-8,б). Однако схемы, построенные на этом принципе, не отвечают основным требованиям к схемам непрерывного контроля изоляции. Действительно, несимметрия фазовых напряжений определяется несимметрией полного сопротивления изоляции фазных

проводов, поэтому эти приборы не контролируют активное сопротивление изоляции.

Рис. 2-9. Схема непрерывного контроля изоляции наложением постоянного оперативного тока.

а — от постороннего источника; б — от выпрямленного.

Кроме того, при симметричном снижении сопротивления изоляции входной сигнал не будет выделяться из-за симметрии фазных напряжений, а прибор не будет осуществлять контроля изоляции. Что же касается двух последних требований— высокого внутреннего сопротивления схемы и сигнализации о снижении сопротивления изоляции до критического, то они осуществимы при выборе вольтметров с высоким внутренним сопротивлением (электронных) и соответствующих уставках реле.

Контроль изоляции наложением постоянного оперативного тока наиболее распространен и используется во всех серийно выпускаемых приборах. Оперативный ток получается от постороннего источника или посредством выпрямителей от контролируемой сети (рис. 2-9). Один полюс постоянного напряжения присоединяется к контролируемой сети (к фазе), а другой — к земле (через заземлитель). Величина тока в цепи постоянного напряжения определяется суммарным активным сопротивлением изоляции контролируемой сети. Для создания большого входного сопротивления переменному току в схему включаются дроссели, индуктивное сопротивление которых рассчитывается из условия сохранения сопротивления изоляции контролируемой сети неизменным при подключении прибора непрерывного контроля.

Схемы на постоянном оперативном токе отвечают всем требованиям к схемам непрерывного контроля, поэтому естественно их широкое использование в приборах непрерывного контроля изоляции. Схемы на выделении несимметрии фазных напряжений в чистом виде вряд ли могут получить распространение. Однако схемы на сочетании двух принципов могут получить применение в тех случаях, когда необходимо иметь представление о полном сопротивлении изоляции.

Рис. 2-10. Схема прибора непрерывного контроля изоляции отклономера 0-4.

Приборы непрерывного контроля изоляции серийного производства. В настоящее время нашей промышленностью выпускается несколько типов приборов непрерывного контроля. Некоторые из них помимо функций контроля осуществляют еще и ряд других функций (защитного отключения, учета времени работы сети с ухудшенной изоляцией и др.).

В отклономере сопротивления изоляция типа 0-4 (рис. 2-10) использован принцип наложения постоянного оперативного тока. Выпрямленное напряжение снимается с сопротивления R1 и через обмотку реле и измерительного прибора накладывается на сопротивление изоляции Rиз. Величина тока в цепи реле определяется активным сопротивлением дросселя Др, сопротивлением приборов и изоляции. Помимо непрерывного контроля сопротивления изоляции прибор учитывает время работы электроустановки с уровнем изоляции ниже критического и выдает сигнал о снижении сопротивления изоляции до критического.

Рис. 2-11. Кинематическая схема отклономера сопротивления изоляции.

Работа механизмов учета и сигнализации лучше всего иллюстрируется кинематической схемой прибора (рис. 2-11). В нормальном режиме при сопротивлении изоляции выше критического стрелка Ст реле управления РУ ограничивает амплитуду колебаний рычага Р, создаваемых эксцентриком Э и синхронным микродвигателем СД. При срабатывании реле рычаг Р освобождается и начинает вращать храповик X, отсчитывая время работы сети с сопротивлением изоляции ниже критического. Одновременно с частотой колебаний рычага Р замыкается контакт сигнального устройства КС. При уменьшении тока утечки до тока возврата реле схема возвращается в исходное положение. Прибор выпускается во взрывобезопасном исполнении.

К недостаткам прибора следует отнести сложность кинематической схемы, снижающую надежность прибора, и использование однополупериодной схемы выпрямления. Отсутствие в схеме стабилизации оперативного напряжения, получаемого от однополупериодной схемы выпрямителя, отрицательно сказывается на работе магнитоэлектрического реле. Постоянное подключение килоомметра в цепь контроля снижает надежность прибора.

Рис. 2-12. Схема контактного мегомметра МКН-380.

Контактный мегомметр МКН-380 разработан ОРГРЭС. В схеме прибора (рис. 2-12) постоянное напряжение получается от мостикового выпрямителя Д1—Д4, стабилизируется конденсатором C1 и стабилизатором Л типа СГ4С и через релейный блок подается на землю, создавая замкнутую цепь для постоянного тока через суммарное активное сопротивление изоляции сети.

Рис. 2-13. Реле контроля изоляции РКЗ-Н51 (второй вариант).

Релейный блок прибора состоит из магнитоэлектрического реле МЭ типа М 201/21 и телефонного реле Р типа РКН. Добавочные сопротивления R1, R2, R3 и Rп служат для регулирования уставки реле Р и облегчения работы его контактов. Контакты реле Р, включенные параллельно контактам реле МЭ, повышают надежность работы релейного блока, обеспечивая подпитку обмотки МЭ после его срабатывания. Конденсатор С2 образует наряду с сопротивлениями R4, R5 и R6 входной фильтр для измерительного прибора, препятствуя прохождению переменной составляющей тока на измерительную и релейную схемы. Уставка реле регулируется в диапазоне 0—0,75 мОм. Время срабатывания 12—15 с. Максимальная погрешность — 4%. Измерительный прибор (высокочувствительный микроамперметр М-24) имеет рабочую часть шкалы 0,1 —10 мОм.

Основные достоинства прибора — использование стабилизированного источника постоянного напряжения и высокочувствительного измерительного прибора. Это позволило применить прибор с большим внутренним сопротивлением (порядка 3 мОм) и повысить четкость его срабатывания. В то же время высокое внутреннее сопротивление прибора не позволило повысить его чувствительность и нижний предел измерения ограничен сопротивлением изоляции 100 кОм. Этот недостаток существенно сужает область использования прибора.

В схеме реле контроля изоляции РКЗ-Н51 (второй вариант) входной сигнал (рис. 2-13) образуется в результате сочетания двух принципов: фильтрации несимметрии фазных напряжений (фильтр R3— R8) и наложения постоянного оперативного тока. Прибор может применяться для контроля за состоянием изоляции сети, хотя его и нельзя отградуировать для регистрации суммарного активного сопротивления, и в качестве прибора защитного отключения. Сопротивление R2 позволяет регулировать уставку реле Р в пределах 1,5—6 кОм. Посредством кнопки КО и сопротивления R1 осуществляется контроль исправности измерительной цепи.

К основным недостаткам прибора следует отнести нестабильность уставки срабатывания, которая колеблется при нарушениях симметрии фазных напряжений, вызванных изменением емкостной проводимости изоляции.

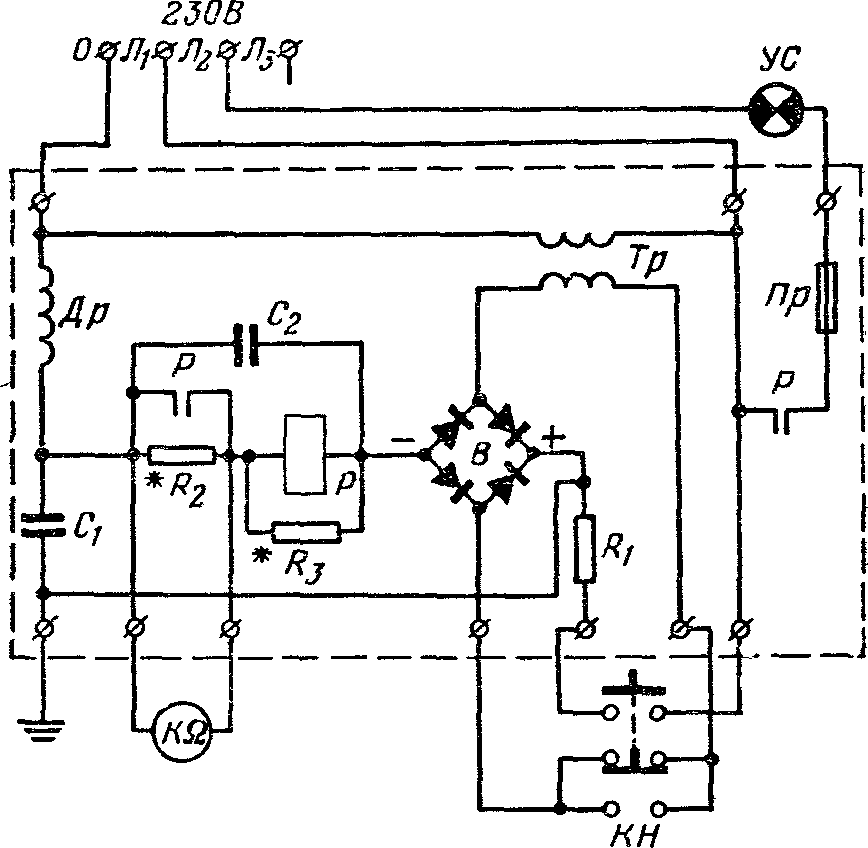

Прибор контроля изоляции ПКИ-1 предназначен для непрерывного контроля изоляции в сетях частотой 50 Гц. В схеме прибора (рис. 2-14) входной сигнал образуется наложением постоянного оперативного тока на контролируемую сеть.

Оперативное напряжение подается от контролируемой сети через выпрямитель В, состоящий из четырех диодов Д226.

Рис. 2-14. Схема прибора контроля изоляции ПКИ-1.

Цепь оперативного тока: минус выпрямителя, обмотка сигнального реле Р, килоомметр, дроссель Др, контролируемая сеть, изоляция контролируемой сети относительно земли, земля, плюс выпрямителя. Сопротивлением R3 настраивают реле на ток срабатывания 5 мА. При ухудшении состояния изоляции при прикосновении человека к фазе постоянный ток через обмотку реле достигает значения тока срабатывания, реле срабатывает и его замыкающий контакт начинает выдавать световой сигнал об ухудшении изоляции сети.

После восстановления сопротивления изоляции до величины 350 кОм и выше сигнал аварийного состояния отключается. До отключения сигнала уровень изоляции можно контролировать визуально по килоомметру, включаемому нажатием кнопки КН. Если после нажатия кнопки сигнал отключается, сопротивление изоляции находится в диапазоне между критическим и нормальным (350 кОм) значениями.

Рис. 2-15. Схема мегомметров М-154 и М-164.

Для разделения нейтрали источника и земли по переменному току используется дроссель Др, по постоянному току — конденсатор С1 емкостью 1 мкФ. Прибор выпускается в двух модификациях: 230 и 400 В.

Мегомметры М-154 и М-164 используются для измерения сопротивления изоляции сетей постоянного тока до 350 В и переменного тока до 400 В без снятия напряжения, а также для измерения сопротивления изоляции сетей постоянного и переменного тока при снятом рабочем напряжении. Оба прибора выпускаются в щитовом исполнении и отличаются только размерами. Диапазон измерения 0—1 мОм. Для питания приборов используется переменное напряжение 127 В или 220 В частотой 50 или 400 Гц. В комплект прибора входит измеритель М154 и М164, переключатель П1824 и добавочное устройство Р1824. В принципиальной схеме прибора (рис. 2-15) используется принцип наложения оперативного постоянного напряжения, получаемого от выпрямительного устройства Р1824, на рабочее напряжение сети.

Рис. 2-16. Принцип действия мегомметра М-154.

а — при измерении в сети постоянного тока; б — при измерении в сети переменного тока.

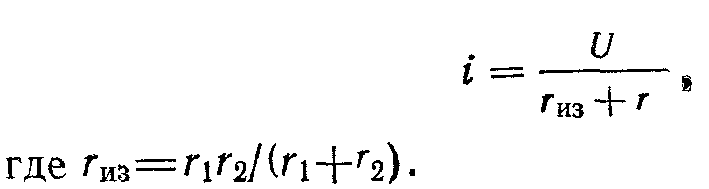

Принцип действия прибора иллюстрируется схемами на рис. 2-16, а, б. При включении прибора в сеть постоянного тока (рис. 2-16, а) и нажатии кнопки «Измерение» ток через измеритель определяется величиной оперативного напряжения U и сопротивления изоляции:

Кнопка «Контроль» служит для установки стрелки прибора в исходное положение: при нажатии кнопки стрелка прибора перемещением движка потенциометра rп устанавливается в положение ∞.

Измерители мегомметров состоят из миллиамперметра магнитоэлектрической системы и добавочного сопротивления. Прибор имеет круговую антипараллаксную шкалу, обеспечивающую хорошую видимость и точность отсчета. Все части измерительного механизма прибора (магнитопровод, рамка со стрелкой и постоянный магнит), шкала и блок добавочных сопротивлений крепятся на цоколе посредством пружинных амортизаторов, что обеспечивает устойчивость прибора к вибрациям значительной величины. Переключатель П1824 выполняется в брызгозащищенном корпусе совместно с потенциометром. Добавочное устройство является источником оперативного напряжения и представляет однополупериодный выпрямитель, схема которого состоит из двух кремниевых диодов Д1 и Д2, питающего трансформатора, сглаживающего конденсатора C1 и стабилизатора Л1.