Дренаж земляных плотин устраивается со стороны низового откоса с целью понижения положения кривой депрессии. Дренаж предупреждает размыв низового откоса, отводит фильтрационную воду, проходящую через тело и основание плотины в нижний бьеф, что уменьшает заложение низового откоса и повышает его устойчивость.

Дренаж рекомендуется устраивать во всех типах плотин и при различной их высоте. При надлежащем обосновании допускается не устраивать дренаж в следующих случаях:

в плотинах на водонепроницаемом основании и низком стоянии уровня грунтовых вод;

в невысоких однородных земляных плотинах с напором до 5 м из глинистых грунтов с числом пластичности 10 при механическом уплотнении грунта;

в плотинах, низовой клин которых устроен из каменной наброски или крупнозернистых материалов — гальки, гравия и др.

Дренаж состоит из двух основных частей: приемной — в виде обратного фильтра из одного или нескольких слоев и отводящей — для отвода воды из тела плотины в нижний бьеф.

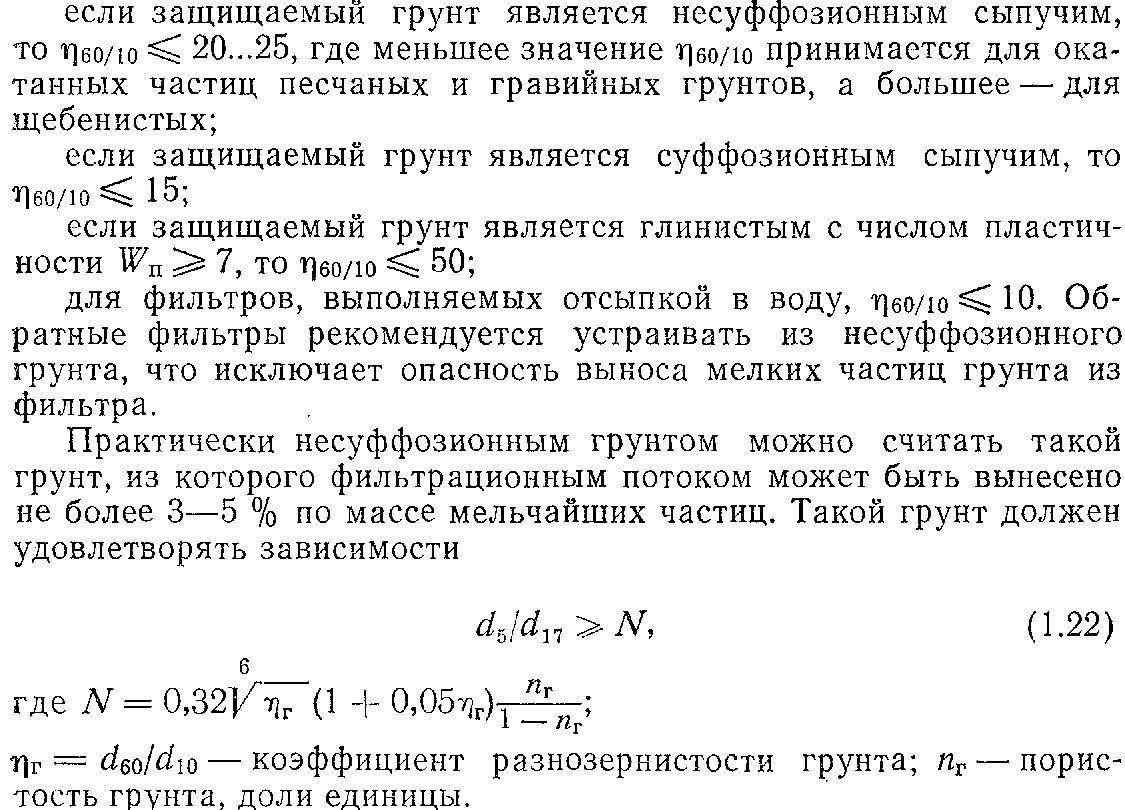

По конструкции и расположению в теле плотины различают следующие типы дренажа (рис. 1.19):

а) дренажный банкет; б) наслонный дренаж; в) трубчатый (вертикальный или горизонтальный); г) горизонтальный (в виде сплошного слоя или дренажных лент); д) комбинированный.

Рис. 1.19. Схемы основных типов дренажей:

а — дренажный банкет; б — наслонный дренаж; в — трубчатый; г — горизонтальный; д —комбинированный; 1 — кривая депрессии; 2 — обратный фильтр; 3 — банкет; 4 — труба; 5 — дренажная лента; 6 — отводящая труба; 7 — отводящая канава

Дренажный банкет из каменной наброски (рис. 1.19, а) делается при наличии на месте строительства камня. Кроме основного своего назначения он является упором низового откоса плотины. С внутренней стороны дренажного банкета, примыкающей к телу плотины, и в основании его укладывается обратный фильтр из слоев песка и гравия или щебня. В плотинах из суглинистых грунтов обратный фильтр можно устраивать из одного слоя гравия или щебня. Общая толщина обратного фильтра из одного или двух слоев принимается 0,2—0,4 м. Верх дренажного банкета должен возвышаться над максимальным уровнем воды в нижнем бьефе на 0,5—1 м. Коэффициент внутреннего откоса дренажной призмы принимается 1—2. Ширина банкета поверху принимается по условиям производства работ, но не менее 1 м. Дренажный банкет можно устраивать без бермы. Тогда наружный откос дренажного банкета располагается заподлицо с низовым откосом плотины.

Наслонный дренаж (рис. 1.19, б) выполняется на участках плотины, перекрывающих затопленную пойму, и при отсутствии на месте достаточного количества камня. Толщина наслонного дренажа tд назначается по условиям производства работ, но не менее (2,5...3).

![]() —диаметр приведенного к шару

—диаметр приведенного к шару

камня (определяется как для крепления верхового откоса); δ обр, ф — толщина обратного фильтра.

Превышение гребня наслонного дренажа d0 над максимальным уровнем нижнего бьефа принимается как для дренажного банкета с учетом высоты выклинивания фильтрационного потока на низовой откос плотины.

При отсутствии камня или других материалов устраивается трубчатый дренаж из гончарных, бетонных или асбестоцементных труб (рис. 1.19, в). Трубы делаются перфорированными с обсыпкой обратным фильтром или с незаделанными стыками. Диаметр труб устанавливается гидравлическим расчетом исходя из условия обеспечения безнапорного движения воды в трубах, но не меньше 0,2 м. Трубы укладываются в тело плотины вдоль низового откоса на расстоянии от его подошвы не больше 1/4—1/3 ширины плотины по основанию и не меньше глубины промерзания. Вокруг дренажной трубы укладывается сначала слой гравия или щебня, затем слой песка. Общая толщина слоев 0,4—0,6 м.

Для отвода воды из трубчатого дренажа в нижний бьеф по длине плотины устраиваются отводящие дрены (коллекторы), выходящие в кювет, который проходит параллельно подошве плотины. Расстояние между отводящими дренами устанавливается на основании гидравлического расчета с учетом расхода дренажных вод и пропускной способности отводящих дрен.

В однородных земляных плотинах на маловодопроницаемом основании можно устраивать горизонтальный дренаж из гравия или щебня с песком (рис. 1.19, г). Толщина плоского дренажа бывает в среднем 0,5 м, ширина принимается 1/4—1/3 ширины плотины по низу.

Комбинированный дренаж (рис. 1.19, д) может быть в виде дренажной призмы и наслонного дренажа, в виде плоского горизонтального дренажа в сочетании с наслонным дренажом и др.

Дренаж в виде дренажной призмы и наслонного дренажа устраивают, если максимальный уровень воды в нижнем бьефе поднимается выше верха дренажной призмы. В этом случае верх наслонного дренажа располагается выше максимального уровня воды на 0,5—1 м. Комбинированный плоский горизонтальный дренаж в сочетании с наслонным дренажом устраивают при недостаточном количестве камня на месте строительства.

Обратные фильтры устраиваются на контакте дренажа или пригрузки и дренируемого тела плотины или ее основания. Основное назначение обратных фильтров — предотвращать опасную механическую суффозию из защищаемого мелкозернистого грунта. Гранулометрический состав обратного фильтра подбирается так, чтобы обеспечивались:

непросыпаемость частиц скелета защищаемого грунта в фильтр, а также непросыпаемость частиц скелета самого фильтра в дренаж или каменную наброску;

предотвращение опасного для прочности и устойчивости защищаемого грунта развития механической суффозии в области, примыкающей к фильтру;

некольматируемость фильтра мелкими частицами, выносимыми фильтрационным потоком из защищаемого грунта;

предотвращение опасной для прочности и устойчивости фильтра механической суффозии в самом слое фильтра.

Если защищаемый грунт несуффозионным то требования второго и третьего пунктов отпадают, а если и состав самого фильтра несуффозионным то отпадает и требование четвертого пункта.

Основными задачами проектирования обратных фильтров являются:

выбор естественных карьерных или искусственных грунтов, пригодных для устройства обратных фильтров;

определение гранулометрического состава первого и последующих слоев обратного фильтра;

определение водопроницаемости обратного фильтра;

установление толщины и числа слоев обратного фильтра.

Для устройства обратных фильтров применяются лишь несвязные естественные или искусственные грунты твердых и плотных каменных пород, не содержащие водорастворимых солей. Допускаемый коэффициент разнозернистости фильтровых материалов ![]() [36] должен удовлетворять условиям:

[36] должен удовлетворять условиям:

Если это условие не удовлетворяется, грунт является суффозионным.

При проектировании обратных фильтров для защиты несвязных и связных грунтов имеются свои особенности.

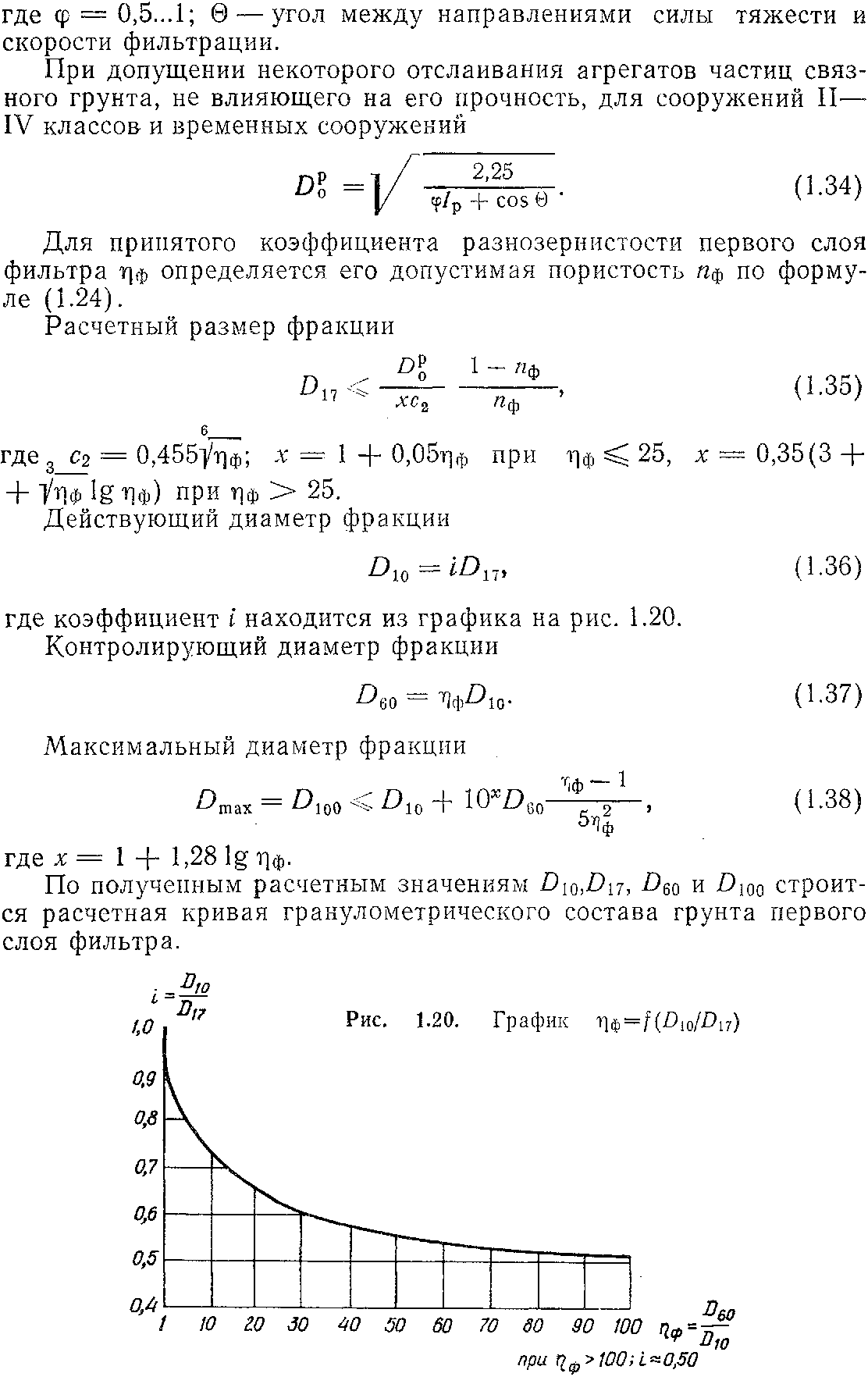

При проектировании обратного фильтра для защиты несвязного грунта наиболее частым является случай, когда и защищаемый

грунт и грунт фильтра являются несуффозионными. В этом случае порядок расчета следующий [36].

По зависимости (1.22) проверяется несуффозионность грунта плотины. Затем определяется процентное содержание сводообразующих частиц несвязного грунта по формуле

Составы последующих слоев фильтра подбираются так же, как и для защиты несвязного грунта.

Число слоев обратных фильтров для защиты несвязных и связных грунтов определяется в каждом конкретном случае путем технико-экономических обоснований, стремясь к назначению возможно меньшего числа слоев. При применении для фильтров разнозернистого грунта обычно достаточно устройства однослойного или двухслойного фильтра.

Толщина слоев обратного фильтра по фильтрационным условиям должна быть![]() .

.

В среднем можно принимать Tmin≥(5...7)D90.

По условиям производства работ толщину слоев фильтра следует принимать:

при ручной укладке (при планировке и уплотнении) — 10 см, но не менее Tmin, соблюдая условия![]() ;

;

при механизированной укладке (при планировке и уплотнении) — 20 см;

при отсыпке фильтра в текущую воду для однослойного фильтра — не менее 0,75 м, для двухслойного и более каждый последующий слой должен быть не менее 0,5 м (по нормали).