Глава пятая

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Водозаборными сооружениями называются гидротехнические сооружения, обеспечивающие отбор воды из водоисточников и подачу ее в водоводы для последующего транспортирования водопотребители).

По виду источника питания различают водозаборы речные, озерные (водохранилищные) и морские.

По способу подачи воды в водоводы — самотечные и с механическим подъемом воды. В первых вода поступает в водоводы под действием силы тяжести (напора) самотеком, а во вторых — с помощью насосных станций.

По способу отбора воды — бесплотинные и плотинные.

По высотному расположению — открытые (поверхностные) и глубинные. Первые отбирают воду из поверхностных слоев потока, а вторые — из средних и донных слоев. Глубинные водозаборы обычно применяются на высоконапорных плотинных гидроузлах.

По назначению — для целей ирригации, гидроэнергетики, промышленного и питьевого водоснабжения.

В настоящем учебном пособии рассматриваются речные, самотечные, открытые водозаборы, применяемые в ирригации, гидроэнергетике и промышленном водоснабжении. Другие типы водозаборных сооружений рассматриваются в соответствующих специальных курсах (гидроэлектростанций, водоснабжения и др.). Типы водозаборных сооружений в значительной степени определяются гидрологическими особенностями водоисточников. Далее рассматриваются водозаборные сооружения на горных реках, которые являются основным источником водных ресурсов на больших территориях Средней Азии, Сибири, Кавказа и Европейской части Советского Союза, на которых быстрыми темпами развиваются орошаемое земледелие, гидроэнергетика и промышленность.

Горным рекам присущи следующие общие черты:

значительные колебания расходов и горизонтов воды — многолетние и сезонные, а для рек со снеговым питанием — и суточные;

значительные скорости течения;

внезапно начинающиеся и быстро нарастающие паводки;

большое количество влекомых и взвешенных наносов, особенно в период паводков;

частые деформации русел, вызывающие блуждание потоков в пойме;

большое количество мусора в период паводка (корчей, пней, листьев и целых деревьев);

часто наблюдающееся в зимнее время массовое образование шуги.

Реки горного происхождения по длине можно разделить на три участка: горный, предгорный, равнинный [20]. Каждому участку реки присущи свои специфические гидрологические и геологические условия (расходы воды, уклоны, крупность наносов, ширина русла, геологическое строение пород и т. д.).

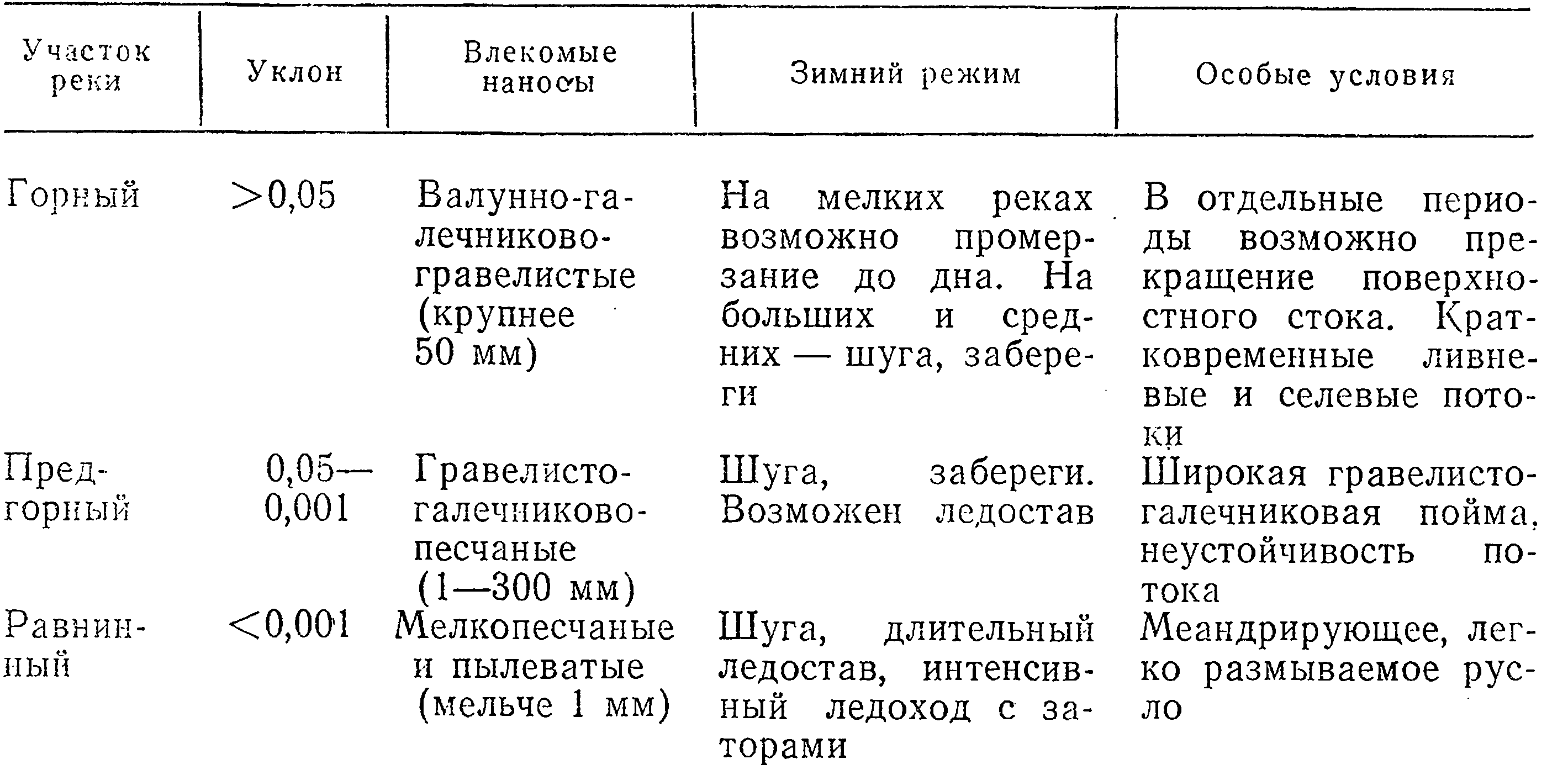

Краткая характеристика этих участков рек приводится в табл. 5.1.

Таблица 5.1. Характеристики различных участков рек

Указанные особенности горных рек определяют требования к водозаборным сооружениям, которые должны:

обеспечивать бесперебойную подачу воды в водоводы в соответствии с графиком водопотребления;

предохранять водоводы от попадания в них влекомых наносов, плавника, льда и шуги;

беспрепятственно пропускать паводковые расходы реки, в том числе и внезапные;

прекращать подачу воды в водоводы в случаях, предусмотренных правилами эксплуатации;

защищать рыбу от попадания в водоприемник на реках, имеющих рыбохозяйственное значение.

Класс водозаборных сооружений устанавливается по СНиП 11-50-74 с учетом требований на проектирование объектов водоснабжения и рекомендаций [20] по проектированию водозаборов оросительных систем.

При расчетах пропускной способности плотинных водозаборов максимальные расчетные расходы и уровни воды определяются в зависимости от класса сооружений (см. табл. 3).

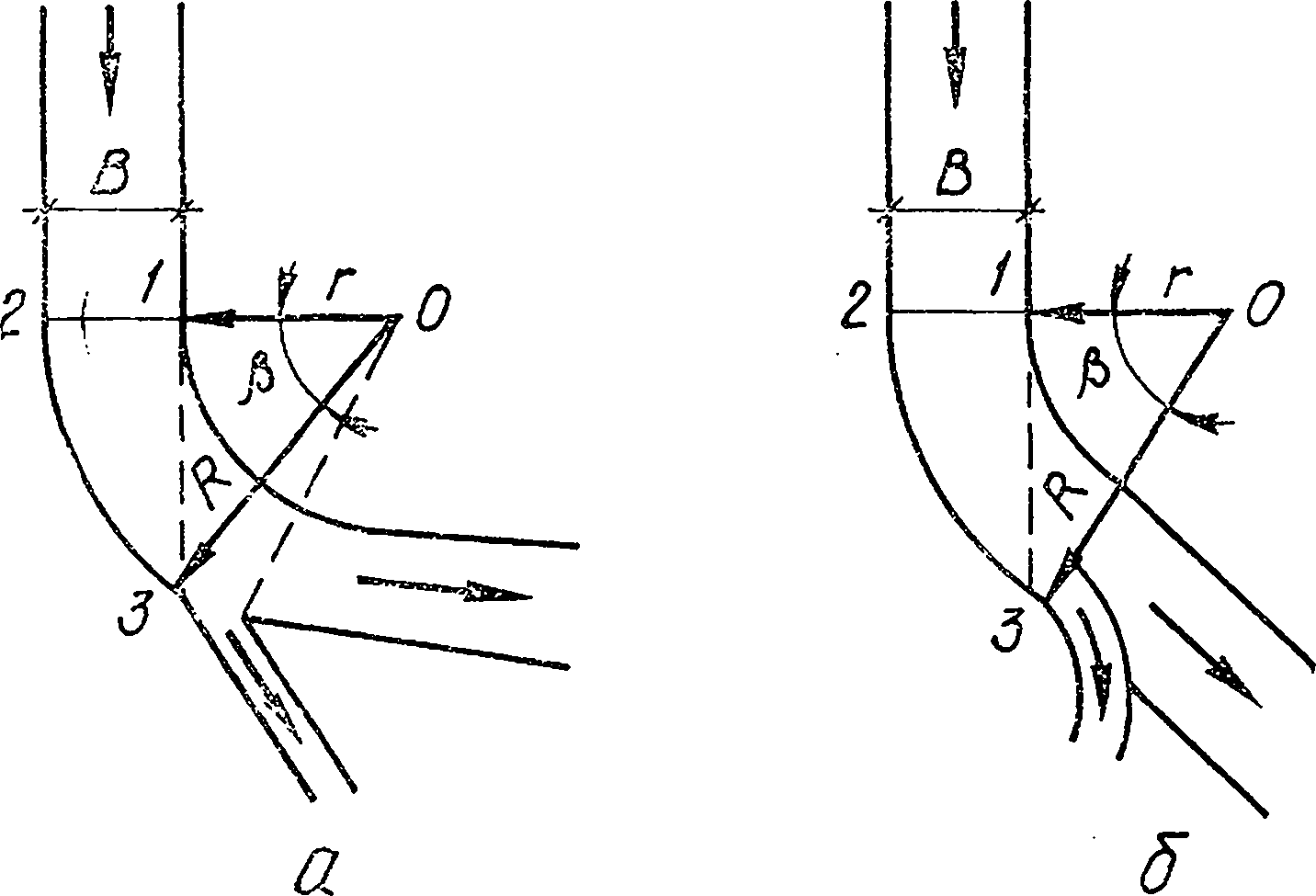

Надежная и бесперебойная работа водозабора в значительной мере зависит от места его расположения, особенно в случае бесплотинного водозабора. Для успешной борьбы с влекомыми наносами водозаборные сооружения целесообразно располагать на вогнутом берегу криволинейного участка реки, у которого устанавливаются максимальные глубины и в наибольшей степени проявляется поперечная циркуляция в потоке, направляющая наносы к выпуклому берегу реки.

В соответствии с рекомендациями Η. Ф. Данелия [15], верхнюю стенку бокового водоприемника (рис. 5.1, а) следует располагать ниже точки 3 пересечения касательной 1—3 к выпуклому берегу, проведенной в начале кривой, с вогнутым берегом (по урезу паводка 1—5 %-й обеспеченности).

Фронтальный водозабор следует размещать нормально по отношению к радиальному сечению 0—3 (рис. 5.1, б).

Окончательно местоположение водозаборного сооружения выбирают в результате технико-экономического сравнения нескольких наиболее возможных вариантов.

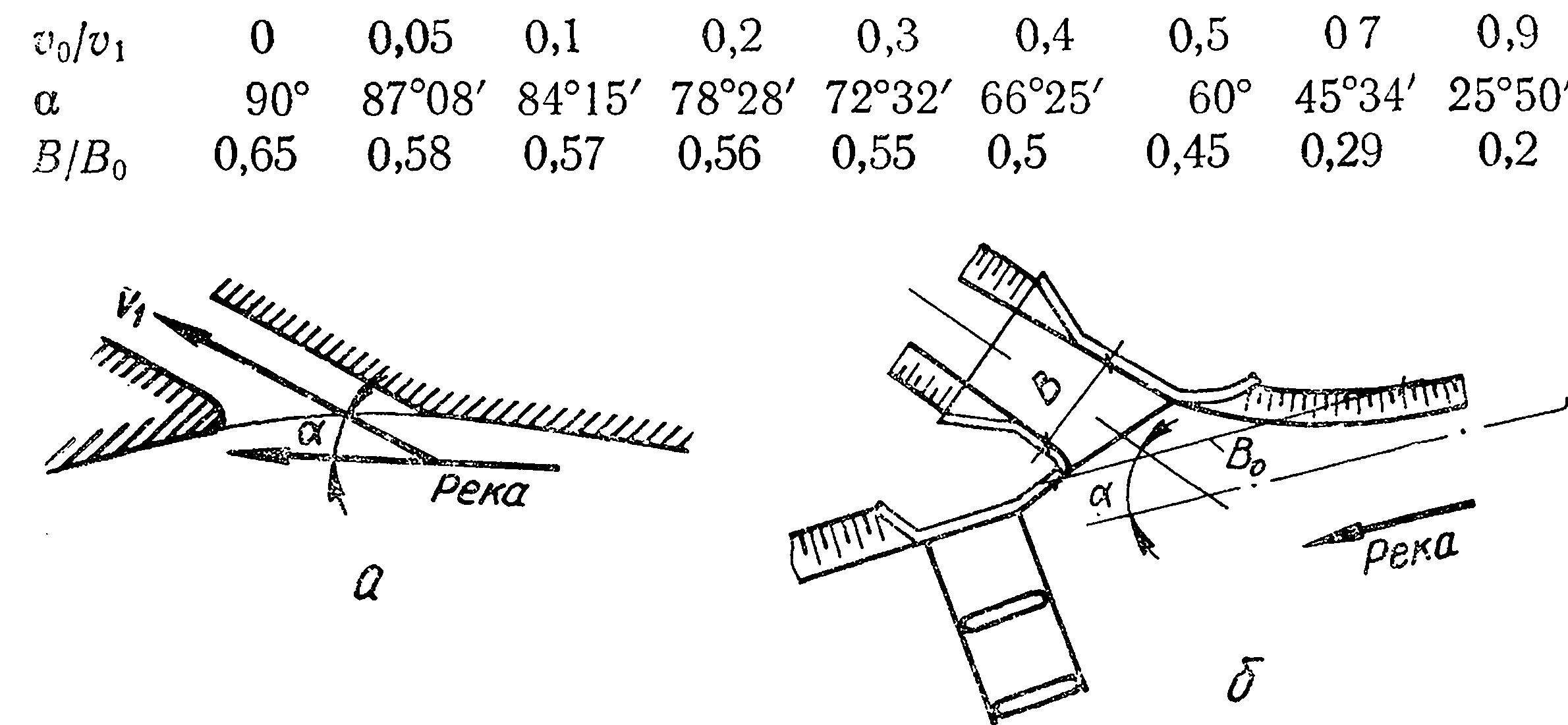

По современным представлениям, количество наносов, проникающих в каналы при водозаборе, в значительной степени зависит от забираемого расхода и не зависит от углов отвода воды (для сооружений, не стесняющих речной поток). Однако от угла отвода зависит пропускная способность водоприемников водозаборных сооружений. Поэтому при их проектировании необходимо предусматривать плавное безотрывное обтекание всех поверхностей сооружений. С этой точки зрения наивыгоднейшим углом отвода (рис. 5.2) является угол

![]() (5.1)

(5.1)

где V0 — скорость речного потока на подходе к сооружению при паводке обеспеченностью 75—85 %; щ— скорость в водоприемнике, которая, как правило, должна превышать Vo. Скорость в водоприемнике определяется по формуле

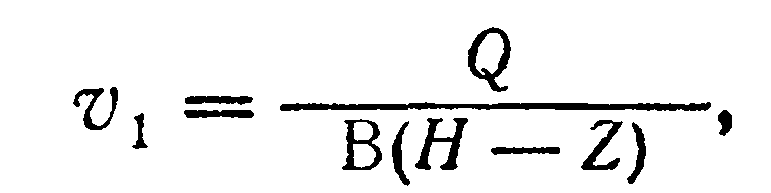

(5.2)

(5.2)

где Q — расчетный максимальный расход водоприемника; В — ширина отверстия водоприемника; Н — напор на пороге; Z — перепад между верхним бьефом и уровнем на пороге водоприемника.

Скорость V1 рекомендуется выбирать в пределах 1,5—2,5 м/с.

Рис. 5.1. Размещение водозабора на криволинейном участке реки по Η. Ф. Данелия: а — бокового водозабора; б — фронтального

Ширину подхода В0 (рис. 5.2, б) в зависимости от угла отвода и ширины отверстия водоприемника В рекомендуется определять по следующим данным:

Рис. 5.2. Схемы к определению:

а — угла отвода воды в канал; б — ширины подхода к нему

В тех случаях, когда скорость входа в водоприемник близка к скорости речного потока v0, угол отвода рекомендуется назначать не более 15—30°.

Типы и расположение водозаборных сооружений и их водоприемников, а также их конструкции устанавливаются в зависимости от участка реки (горного, предгорного, равнинного), назначения водозабора, компоновки гидроузла, способа отбора воды (бесплотинный, плотинный), природных условий и условий эксплуатации (режима наносов, ледового и термического режимов, количества и вида плавника, режима сработки и заиления верхнего бьефа).

Бесплотинные водозаборы, как правило, применяются лишь для ирригации и водоснабжения и редко на гидроэнергетических объектах. Они устраиваются в тех случаях, когда уровни воды в реке обеспечивают отвод требуемого расхода воды и командование магистрального канала над орошаемой территорией. В противном случае устраивается плотинный водозабор.

Рациональные типы водозаборных сооружений выявляются технико-экономическим сравнением их вариантов.

Водозаборные устройства включают сооружения и элементы, являющиеся общими для речных подпорных гидротехнических сооружений (глухие и водосбросные плотины, устройства нижнего бьефа, сопрягающие сооружения, элементы подземного контура и т. д.), и специальные сооружения, характерные только для водозаборных устройств (водоприемники, промывные галереи, карманы и т. д.).

Гидравлические, фильтрационные и статические расчеты общих сооружений и их элементов следует выполнять методами, изложенными в предыдущих главах, посвященных проектированию соответствующих подпорных сооружений. Специфическими являются лишь гидравлические расчеты специальных сооружений водозаборных устройств и их элементов.