Глава вторая

ВОДОПРОПУСКНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРИ ГЛУХИХ ПЛОТИНАХ

2.1. КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

В речных гидроузлах с глухими плотинами обычно предусматриваются водопропускные сооружения, которые строятся до возведения плотины или одновременно с ней.

По назначению водопропускные сооружения разделяются на водосбросы и водоспуски. Первые предназначены для пропуска излишних паводковых вод, вторые—для выпуска воды из водохранилища с целью полного или частичного его опорожнения или для полезных хозяйственных попусков из водохранилища. Некоторые типы водопропускных сооружений могут быть одновременно и водосбросными и водоспускными.

По расположению в гидроузле водопропускные сооружения разделяют на береговые, расположенные на берегу вне тела плотины, и располагаемые в теле плотины.

По расположению входного отверстия различают поверхностные, глубинные и донные водопропускные сооружения.

По конструктивным особенностям поперечного сечения водопропускные сооружения подразделяются на открытые, закрытые и комбинированные.

По наличию затворов различают водопропускные сооружения регулируемые (с затворами) и нерегулируемые (автоматические).

По режиму движения воды различают водопропускные сооружения напорные, безнапорные, со смешанным режимом движения воды.

Количество и размеры отверстий водосбросных сооружений устанавливаются, исходя из условия пропуска расчетного максимального расхода воды при полном открытии всех водосбросных и водоспускных отверстий, пропуске воды через все турбины гидроэлектростанции и другие специальные гидротехнические сооружения (водозаборы оросительных систем, судоходные шлюзы и пр.).

Расчетные расходы воды для водосбросных сооружений принимаются в зависимости от их класса и капитальности (см. табл. 3).

Расчетные расходы воды для водоспускных сооружений устанавливаются в соответствии с графиками подачи воды потребителям или временем опорожнения заданной емкости водохранилища.

При определении размеров отверстий водопропускных сооружений необходимо учитывать возможность форсирования уровня верхнего бьефа над нормальным подпорным уровнем.

Размеры прямоугольных отверстий водопропускных сооружений, перекрываемых затворами, принимаются в соответствии с требованиями СНиП П-50-74:

пролет * (ширина) отверстий, м — 0,4; 0,6; 0,8; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,25; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 27; 30;

высота ** отверстий, м — 0,6; 0,8; 1; 1,25; 1,5.; 1,75; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20.

В водопропускных сооружениях необходимо предусматривать основные и ремонтные затворы, а для глубинных отверстий — аварийно-ремонтные.

* За пролет прямоугольного отверстия принимается размер в свету между ограничивающими отверстие боковыми вертикальными гранями сооружения.

** За высоту отверстий принимается: для поверхностных отверстий — размер от порога до нормального подпорного уровня воды, для глубинных отверстий — от порога до верхней грани отверстия.

ОТКРЫТЫЕ БЕРЕГОВЫЕ ВОДОСБРОСЫ

Состав сооружений

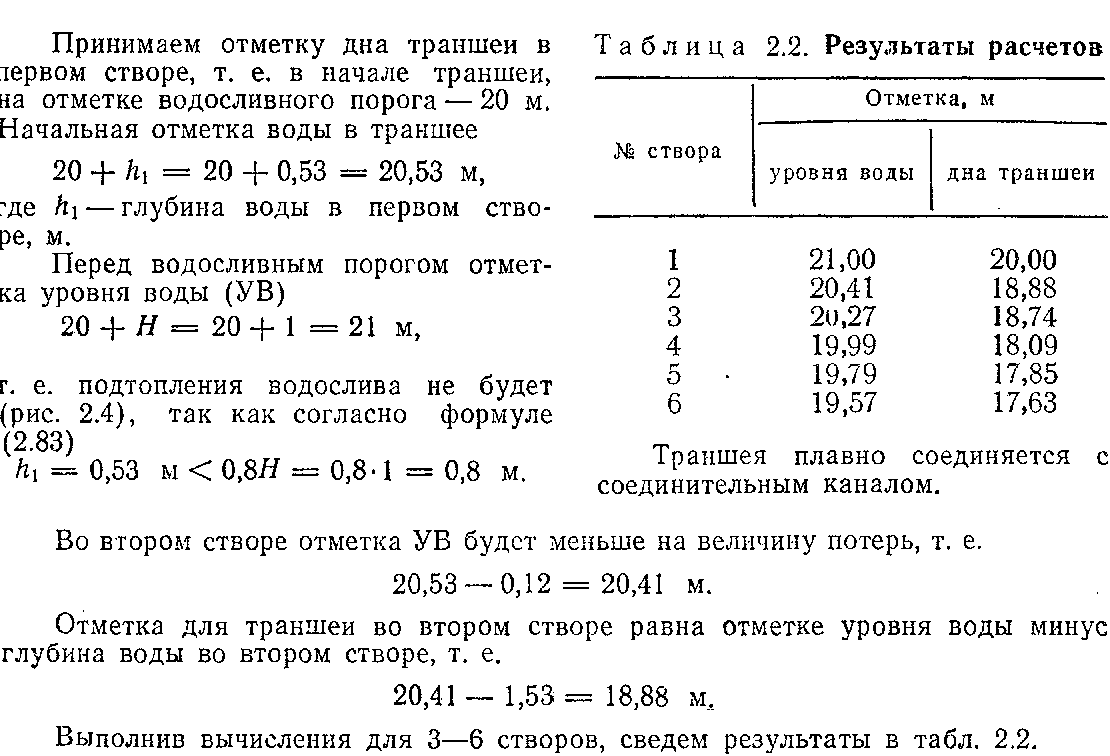

Открытые береговые водосбросы в общем случае состоят из пяти частей (рис. 2.1):

1) подводящего канала (I);

2) водослива с устройством для гашения энергии за ним (II);

3) соединительного канала (III);

4) сопрягающего сооружения (IV);

5) отводящего канала (V).

При определенных топографических условиях соединительный и отводящий каналы могут отсутствовать. В этом случае за водосливом вода будет поступать непосредственно в сопрягающее сооружение, а за ним — в реку.

Водослив может располагаться фронтально по отношению к оси сбросного тракта или параллельно ей. В последнем случае водосброс называется траншейным к подводящий канал в нем может отсутствовать.

В качестве сопрягающих сооружений применяются быстротоки и перепады.

Выбор оси водосбросного тракта

Ось водосбросного тракта выбирается с учетом особенностей рельефа и геологического строения местности путем технико-экономического сравнения вариантов.

Как правило, ось водосбросного тракта имеет криволинейное очертание в плане к очерчивается дугами окружности (рис. 2.1). При этом необходимо, чтобы минимальный радиус закругления оси канала rmin> 5bк, где bк — ширина канала по дну, м. Сопрягающие сооружения желательно выполнять прямолинейными, но с учетом местных условий их иногда также приходится делать криволинейными.

Радиус закругления r и угол поворота оси водосбросного тракта а, а также начало (НК) и конец (КК) кривых должны указываться на соответствующих чертежах проекта.

Рис. 2.1. Схема открытого берегового водосброса: 1 — урез воды; 2 — дорога; 3 — порог

Перед водосливом и за ним подводящий и соединительный каналы должны иметь прямолинейные участки длиной не менее 1,5 bк.

Входную часть подводящего канала во избежание вдоль береговых течений следует удалять от плотины не менее чем на 20—40 м.

Ось фронтального водослива по условиям производства работ должна располагаться не ближе 15—20 м от места сопряжения плотины с берегом. Выходная часть отводящего канала должна быть удалена от плотины не менее чем на L0=50...100 м, чтобы при пропуске паводка не возникала опасность подмыва низового откоса плотины.

Подводящий, соединительный и отводящий каналы

Поперечные сечения каналов назначаются с таким расчетом, чтобы при пропуске максимальных расходов воды скорость в них не превышала допускаемой, а в подводящем канале имел место плавный вход. С этой целью его делают расширяющимся в плане вверх по течению и с обратным уклоном дна (рис. 2.1). При этом скорости течения оказываются настолько малыми, что потерями напора в подводящем канале пренебрегают и считают, что свободная поверхность в нем горизонтальная и соответствует расчетному уровню воды в верхнем бьефе.

Ширина соединительного и отводящего каналов постоянная, а уклон дна положительный. В нескальных грунтах поперечное сечение каналов обычно трапецеидальное. Заложение их откосов может быть принято таким же, как и для обычных водопроводящих каналов.

Глубина воды в подводящем канале равна напору воды на водосливе Н, если его гребень устраивается на уровне дна подводящего канала, и сумме напора на водосливе и высоты его порога С, если он возвышается над дном подводящего канала.

Размеры поперечных сечений соединительного и отводящего каналов определяются в соответствии с правилами проектирования водопроводящих каналов при равномерном движении воды [44, 45].

Рис. 2.2. Схема водослива берегового водосброса: 1 — ось плотины; 2 — мост; 3 — шпунт; 4 — понур

Уровень воды в соединительном канале назначают так, чтобы обеспечить неподтопленный режим работы водослива и создать благоприятные условия для сопряжения бьефов за ним. Исходя из этого, рекомендуется назначать [52] следующие перепады Ζ на пороге водослива (рис. 2.2): для водослива с широким порогом Ζ=0,4/7; для водослива практического профиля Ζ=Н, где Н — известный напор на пороге водослива.

При больших расходах воды в соединительном канале может образоваться кривая спада, увеличивающая скорость течения, что может вызвать размыв канала. Для ликвидации кривой спада в конце соединительного канала в некоторых случаях устраивают порог, высота которого

![]() (2.1) где hн — глубина, соответствующая равномерному режиму потока (нормальная глубина), м; Н' — напор на пороге, работающем как неподтопленный водослив практического профиля, м.

(2.1) где hн — глубина, соответствующая равномерному режиму потока (нормальная глубина), м; Н' — напор на пороге, работающем как неподтопленный водослив практического профиля, м.

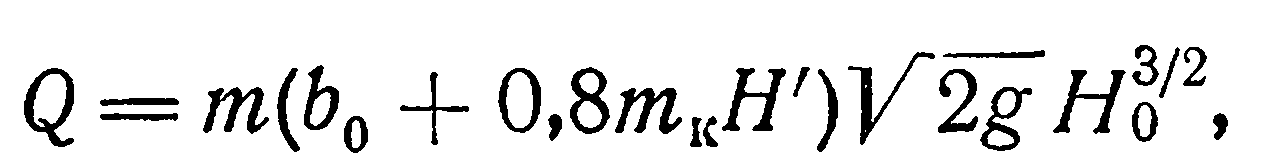

Нормальная глубина канала hн определяется при гидравлическом расчете канала, а напор на пороге в случае трапецеидального сечения канала по формуле пропускной способности трапецеидального водослива практического профиля

(2.2)

(2.2)

где т=0,43 — коэффициент расхода для предварительных расчетов; b0 — ширина порога по нормали к оси канала, м; тк — заложение откосов канала;

![]() (2.3) — известная скорость течения в соединительном канале.

(2.3) — известная скорость течения в соединительном канале.

В формуле (2.2) два неизвестных члена; ![]() . Поэтому Н' определяется подбором в такой последовательности: задаются высотой С'; определяют

. Поэтому Н' определяется подбором в такой последовательности: задаются высотой С'; определяют![]() ; определяют

; определяют![]() , где bк — ширина канала по дну, м; по формуле (2.2) определяют Q.

, где bк — ширина канала по дну, м; по формуле (2.2) определяют Q.

Высота порога варьируется до тех пор, пока найденный расход не будет равен расчетному максимальному расходу.

При прямоугольном сечении канала высота порога определяется однозначно без подбора по соответствующей формуле прямоугольного водослива. Однако такое сечение канала возможно либо в скальных грунтах, либо при устройстве канала в виде бетонного лотка, когда опасность размыва канала в результате образования кривой спада невелика и от устройства порога можно отказаться.

Фронтальный водослив

Фронтальный водослив, расположенный нормально к оси водосбросного тракта, устраивают на прямолинейном его участке. По конструкции (рис. 2.2) и условиям работы он представляет собой водосливную плотину с затворами на гребне или без них. В первом случае гребень водослива располагается несколько ниже НПУ, а во втором — на отметке НПУ.

Водослив с затворами на гребне позволяет понизить уровень воды при прохождении паводка, в результате чего высота глухой

плотины получается несколько меньше, уменьшается и площадь затопления земель в верхнем бьефе. Преимуществом водослива без затвора является автоматичность его работы при превышении уровня воды в верхнем бьефе над НПУ в период пропуска паводка. При этом и в том и в другом случае водослив должен работать как неподтопленный.

При проектировании водослива необходимо руководствоваться правилами проектирования водосливных плотин (см. гл. 3 и 4).

Конструкция небольших водосливов с входным порогом на уровне дна подводящего канала аналогична конструкции открытых водоспусков, которые иногда выполняют и роль береговых водосбросов. Соответственно и методы их проектирования одинаковы (см. 2.4).

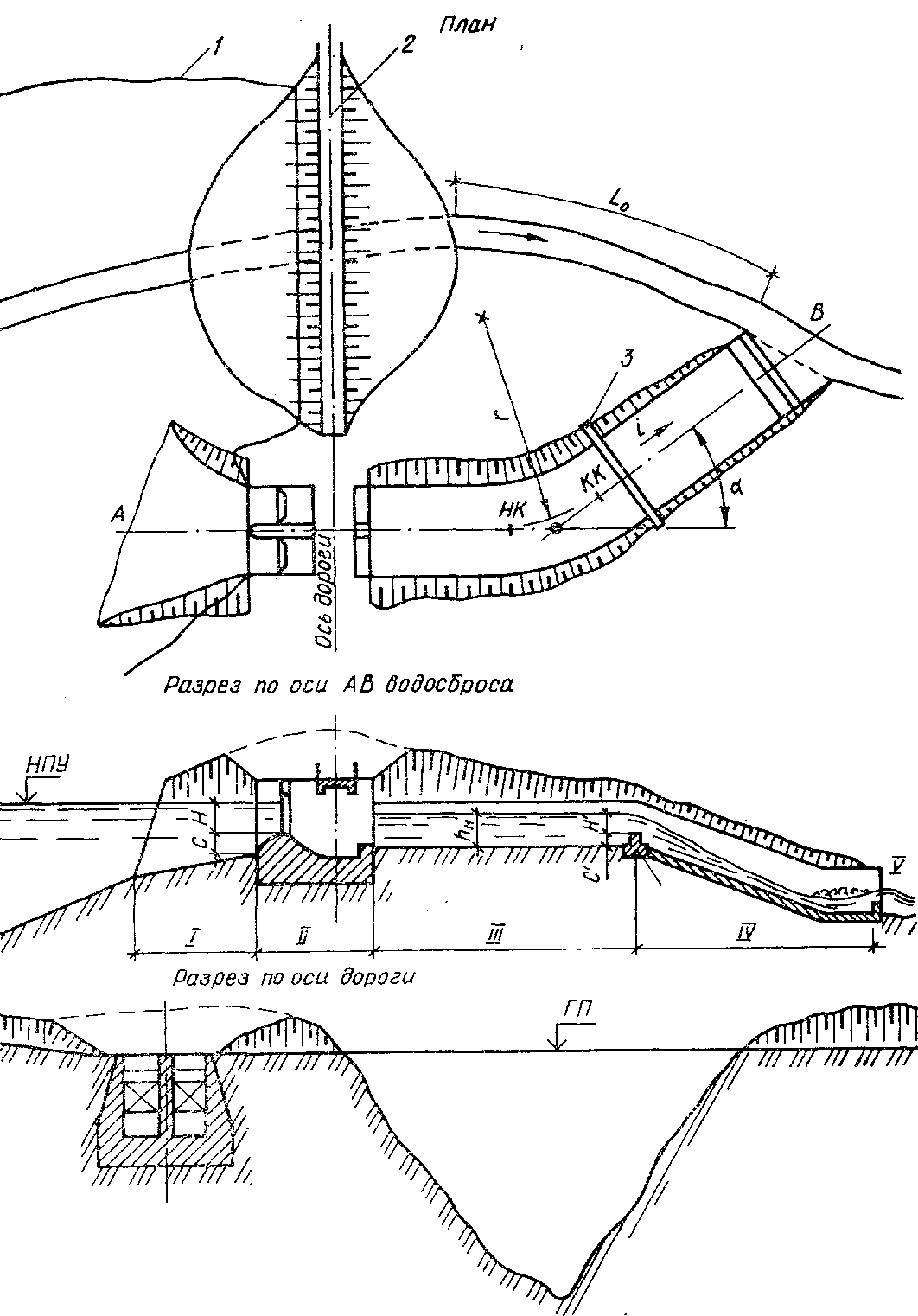

Траншейный водосброс

Траншейный водосброс состоит из водослива с широким порогом или водослива практического профиля, на гребне которого установлены затворы, водосбросной траншеи и отводящего канала (рис. 2.3).

При отсутствии затворов верх водосливного порога устраивают на отметке нормального подпорного уровня воды в водохранилище, при наличии их — ниже этой отметки на 4—6 м. Водосливной порог располагают вдоль берега водохранилища нормально к плотине, на расстоянии не ближе 20—40 м от нее. Напор на пороге при отсутствии затворов обычно принимается 0,75—1 м.

Через траншейные водосбросы, которые устраиваются как в скальных, так и в нескальных грунтах, можно пропускать большие расходы воды (больше 100 м3/с.).

Рис. 2.3. Траншейный водосброс:

1 — водослив с широким порогом; 2 — водосбросная траншея; 3 — отводящий или соединительный канал; 4 — плотина

Гидравлический расчет траншейного водосброса сводится к определению длины водосливного порога L и построению кривой свободной поверхности воды по приближенному методу, предложенному Е. А. Замариным. Расчет следует производить при пропуске расходов через траншею Q и 0,5Q или 0,25Q.

Длина водосливного порога определяется по формулам неподтопленного или подтопленного водослива с широким порогом. Если уровень воды за порогом не влияет на расход и характер перелива воды через порог, то водослив рассчитывается как неподтопленный; если же уровень воды за порогом влияет на расход и характер перелива воды через порог, то водослив рассчитывается как подтопленный. Какой будет водослив — подтопленный или неподтопленный — определяют по формуле (2.83).

При неподтопленном водосливе длина водосливного порога