Глава четвертая

ГРАВИТАЦИОННЫЕ ПЛОТИНЫ НА НЕСКАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЯХ

4.1. КОНСТРУКЦИИ ПЛОТИН

Гравитационные плотины на нескальных основаниях сходны с плотинами на скальном основании в применяемых материалах и их распределении в теле плотины, в очертании водосливных поверхностей, в формах быков в плане, в конструкциях дренажа тела плотины и в некоторых других отношениях. Как и плотины на скальном основании, они выполняются водосбросными и очень редко глухими, что требует специального обоснования. Но вместе с тем гравитационные плотины на нескальном основании имеют и существенные отличия, вызываемые особенностями нескальных оснований.

Большая водопроницаемость нескальных оснований требует устройства развитого подземного контура, необходимого для существенного снижения противодавления по подошве плотины, предупреждения фильтрационных деформаций основания и снижения фильтрационных расходов. Малые значения коэффициента трения между подошвой плотины и ее основанием и отсутствие во многих случаях сцепления между ними вынуждает придавать телу плотины распластанный профиль для устойчивости. Большая размываемость грунта поверхностным потоком вызывает необходимость устройства креплений дна и берегов русла на большой его протяженности в верхнем и нижнем бьефах.

Схемы подземного контура

Основными элементами контура плотин на нескальном основании являются понур, шпунты, зубья и дренажи. Их размеры и взаимное расположение определяются напором на плотину и особенностями основания. Для неоднородных оснований типовых схем подземного контура не существует. Для однородных оснований в зависимости от глубины залегания водоупора можно выделить три типовые схемы.

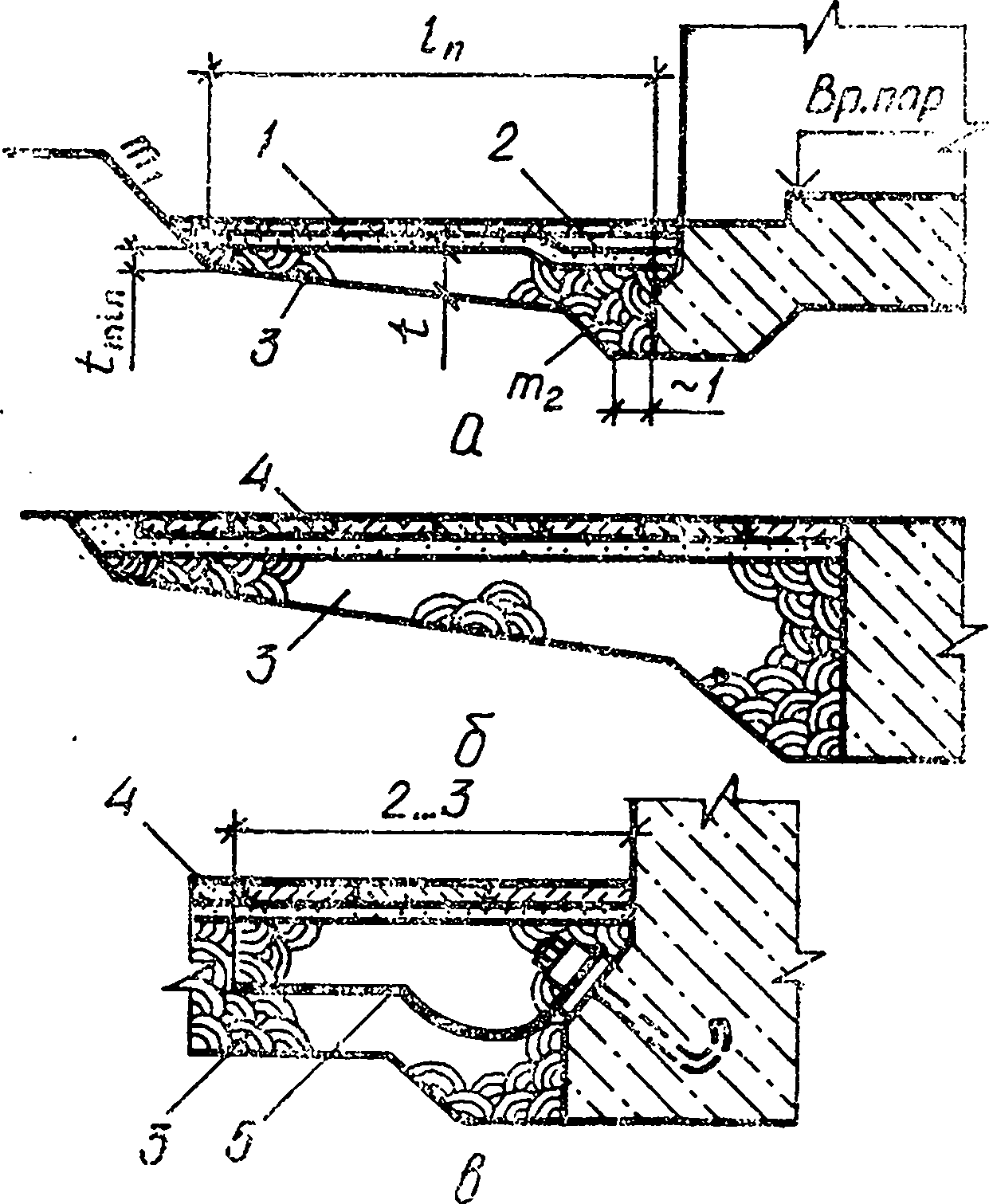

Первая схема подземного контура соответствует случаю, когда водоупор залегает глубоко и смыкание с ним элементов подземного контура практически невозможно или нецелесообразно по экономическим соображениям (рис. 4.1, а). В этом случае элементами схемы являются понур, «висячий» шпунт у верховой грани плотины и плоский дренаж под телом плотины и водобоем. Это наиболее рациональное решение, так как фильтрационное давление на тело плотины практически снимается, и она по условиям устойчивости может иметь минимальный вес. Эта принципиальная схема может иметь некоторые разновидности, вызываемые специфическими особенностями работы плотины и ее основания.

Вторая схема подземного контура применяется в случаях, когда возможно и экономически целесообразно пересечь толщу водопроницаемого основания вертикальной преградой (шпунтом, стенкой, завесой), смыкающейся с водоупором (рис. 4.1, б).

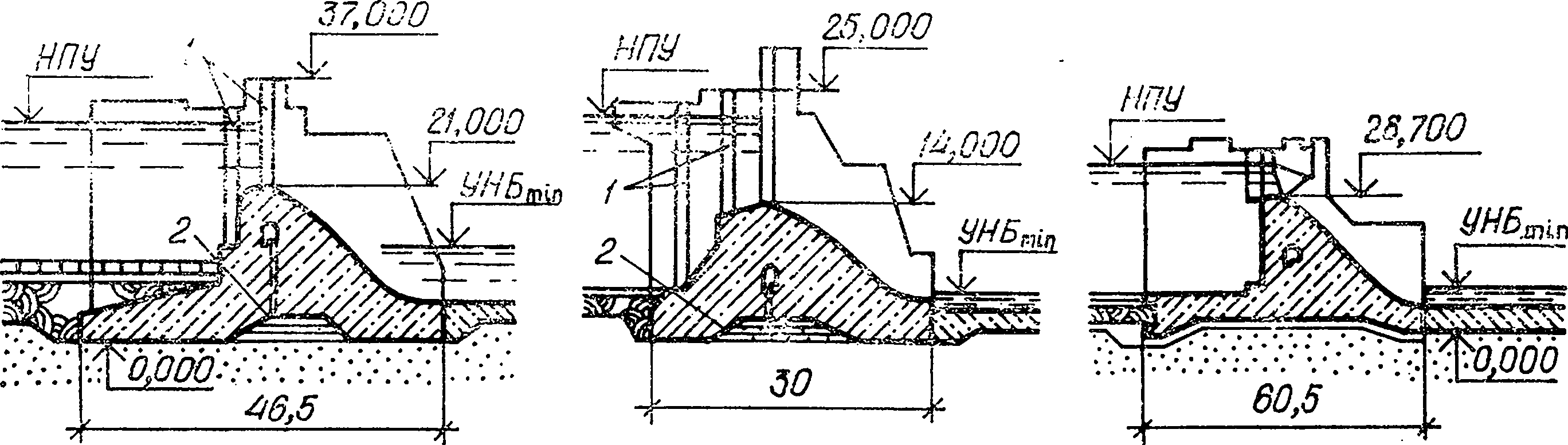

Рис. 4.1. Схемы плотин на нескальном основании:

а — при глубоком залегании водоупора; б — при неглубоком залегании водоупора; в — при расположении плотины на глинистом основании; 1 — водонепроницаемая часть; 2 —дренаж; 3 — водоупор

Такая схема весьма эффективна, так как почти полностью снимается фильтрационное давление на подошву плотины, исчезает опасность суффозии и выпора грунта основания, прекращаются потери воды на фильтрацию из верхнего бьефа. Если вертикальная преграда достаточно водонепроницаема, дренаж под телом плотины можно не устраивать.

Третья схема подземного контура соответствует случаю расположения плотины непосредственно на водонепроницаемом глинистом основании (рис. 4.1, в). Здесь достаточно устроить неглубокую преграду в виде зуба, чтобы пересечь разрыхленные верхние слои грунта, обеспечить хороший контакт плотины с основанием и благоприятные условия для выхода фильтрационной воды в дренаж под телом плотины.

4.1.2. Понуры

Противофильтрационные понуры должны обладать водонепроницаемостью и некоторой гибкостью на случай деформации основания. Материалами для такого понура служат глина, суглинок, глинобетон, торф, асфальт, полимерные материалы, железобетон. В ряде случаев железобетонные понуры выполняются анкерными для увеличения устойчивости плотин при сдвиге. С этой целью понур имеет прочную и гибкую связь с телом плотины.

Тип понура устанавливается из условия, чтобы коэффициент фильтрации материала понура был в 50—100 раз меньше коэффициента фильтрации основания. Поэтому понуры из глинистых материалов применяются при песчаных и песчано-гравелистых грунтах основания и напорах на плотине до 15 м, а на глинистых основаниях и при больших напорах на плотине понуры устраиваются из водонепроницаемых материалов.

Предварительно понуру из глинистых материалов можно придавать следующие размеры (рис. 4.2, а). Минимальная толщина понура в его начале принимается /тт = 0,5...0,75 м, а в примыкании к плотине — 1...2 м. Коэффициенты откосов тх и т2 назначаются в соответствии со свойствами грунта основания. Толщина понура в промежуточных вертикальных сечениях назначается по формуле![]() (4.1) где Δh — потеря напора от начала подземного контура до рассматриваемого вертикального сечения понура; Iдоп— допускаемый градиент напора для материала понура, принимаемый в соответствии с нормами: для глин Iдоп = 6...10, для суглинков — 4...5. Шов (или часть его) сопряжения глинистого понура и тела плотины делается обычно наклонным с тем, чтобы он не раскрывался при осадках понура и плотины.

(4.1) где Δh — потеря напора от начала подземного контура до рассматриваемого вертикального сечения понура; Iдоп— допускаемый градиент напора для материала понура, принимаемый в соответствии с нормами: для глин Iдоп = 6...10, для суглинков — 4...5. Шов (или часть его) сопряжения глинистого понура и тела плотины делается обычно наклонным с тем, чтобы он не раскрывался при осадках понура и плотины.

В ответственных случаях этот шов специально уплотняется (рис. 4.2, в). Аналогично осуществляется сопряжение такого понура и со стенкой верхового открылка берегового устоя.

Рис. 4.2. Примеры глинистых понуров:

- — одиночная мостовая на слое песчано-гравелистой подготовки толщиной 0,15 м; 2 — двойная мостовая на слое подготовки; 3 — глинистый понур; 4 — бетонные плиты размером 3X3X0,5 м на гравийной подготовке толщиной 0,15 м; 5 — битумный мат

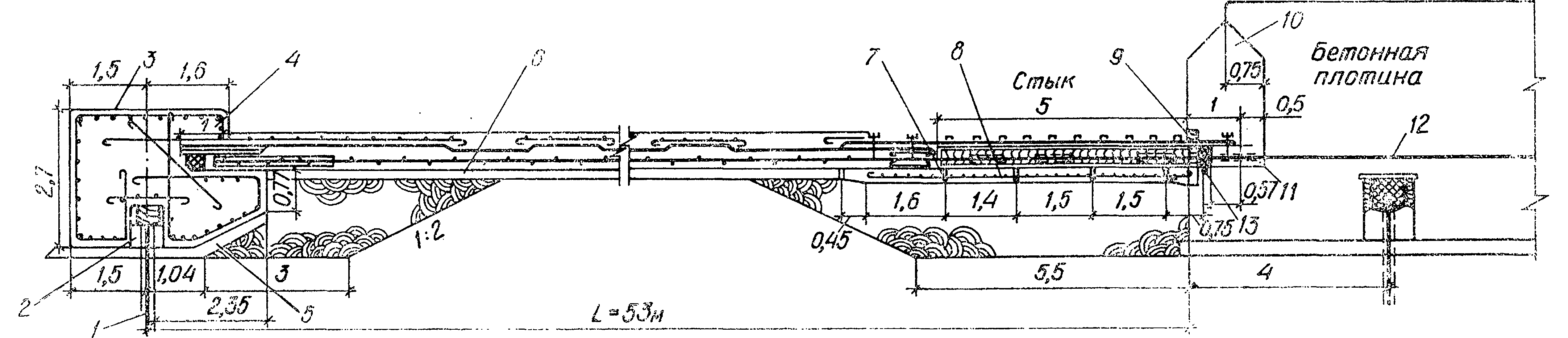

Рис. 4.3. Анкерный понур Волгоградской плотины в разрезе:

1 — металлический шпунт; 2 — бетон заделки шпунта; 3 — надшпунтовая балка; 4 — штрабной бетон; 5 — бетонная подготовка; 6 — железобетонная плита; 7 — просмоленные доски; 8 — снизу — армированная бетонная подготовка, битумный мат, литой асфальт, битумная мастика, три слоя досок с прокладкой гидроизола; 9 — брус 15x20 см; 10 и 11 — штрабной бетон первой и второй очередей; 12 — швеллер № 20а; 13 — шпонка

Длина понура обычно lп=(1...3)Zmax, где Zmax— максимальный напор на плотине.

Сверху водонепроницаемый материал понура покрывается защитным слоем из местного грунта для предохранения глинистого материала от образования трещин в период до затопления понура, при промерзании и высыхании и от возможных повреждений в период эксплуатации. Поверх защитного слоя отсыпается обратный фильтр толщиной 15—20 см. И только у малоответственных плотин обратный фильтр отсыпается непосредственно на глинистую часть понура. Поверх обратного фильтра устраивается крепление либо в виде каменной мостовой (рис. 4.2, а), либо в виде бетонных сборных или бетонируемых на месте плит толщиной 20—50 см (рис. 4.2, б). Крупность камня и размеры плит определяются в зависимости от максимальной скорости течения, которая у средненапорных плотин наибольшая при пропуске строительных расходов методом гребенки.

Анкерные понуры (рис. 4.3) обычно состоят из железобетонных плит толщиной 0,4—0,7 м, арматура которых соединена с арматурой нижней сетки фундаментной плиты плотины. Для создания гибкого шва между плотиной и понуром в месте их соединения цементный бетон заменяется армированным асфальтобетоном. Для обеспечения необходимой водонепроницаемости понура железобетонные плиты покрываются сверху двумя слоями битумных матов и слоем суглинка. Для пригрузки понура и защиты от повреждений поверх него отсыпается местный грунт и устраивается защитное крепление по обратному фильтру (см. рис. 4.17).

Длину анкерного понура предварительно можно назначать по аналогии с понуром из глинистых материалов с последующим уточнением на основании статических расчетов.

При возможности подмыва понура устраивается предпонурное крепление в виде призмы из каменной наброски, а на крупных плотинах — в виде предохранительного ковша, загруженного камнем (см. рис. 4.17).

Шпунты, зубья, завесы

В качестве вертикальных противофильтрационных устройств чаще всего применяются плоские стальные шпунты. В песчаных грунтах устраивается верховой (королевый) подплотинный шпунт. Верховой понурный шпунт применяется в случае анкерного понура. Низовой (водобойный) шпунт устраивается редко и лишь в том случае, если необходимо обеспечить безопасный выход фильтрационного потока в дренаж под водобоем или устранить опасность выпора грунта при большой нагрузке на него у низовой грани плотины. В последнем случае этот шпунт делается перфорированным (водопроницаемым).

Рис. 4.4. Соединение шпунта с фундаментной плитой:

1 — шпунт; 2 — войлок; 3 — колья из досок; 4 — доски;

5 — стойки через 1 м; 6 — доски; 7 — битумно-минеральная смесь; 8 — пакля; 9 — резервные колодцы через 4 м; 10 — уровень смеси в колодце

Стальные шпунты применимы в нескальных грунтах при глубине забивки от 2,5 до 25 м, а иногда и больше. Предварительная длина понурного шпунта может быть принята от 2,5—3 м до 0,5Zmax, королевого—(0,5... 1,5) Zmax, водобойного — 2—4 м. Меньшие значения соответствуют глинистым и суглинистым грунтам основания и высоким плотинам. Глубина погружения шпунта в водонепроницаемый слой грунта — не менее 1 м.

Соединение шпунта с фундаментом плотины осуществляется устройством специальных гидроизоляционных шпонок, располагаемых в бетоне фундамента (рис. 4.4), допускающих возможность осадки плотины без опирания на шпунт.

Бетонные зубья при наличии шпунтовых рядов делаются небольших размеров. Их глубина 2—3 м, а ширина по низу обычно не менее 3 м (см. рис. 4.17). Глубокие противофильтрационные бетонные и железобетонные зубья устраиваются в случаях, когда применение шпунта невозможно по инженерно-геологическим условиям.

Завесы целесообразно устраивать, когда необходимо создать противофильтрационную преграду на большую глубину. Они выполняются нагнетанием в песчаные и песчано-гравелистые грунты с коэффициентом фильтрации до 100 м/сут цементных и цементноглинистых растворов.

Дренаж основания

Устройство горизонтального дренажа основания снимает фильтрационное давление на подошву сооружения и обеспечивает фильтрационную прочность грунта. Дренаж устраивается на глинистых и песчаных грунтах основания, когда для обеспечения устойчивости плотины недостаточно устройства понура и вертикальных противофильтрационных преград.

Двух-, трехслойный горизонтальный дренаж всегда устраивается под всей площадью водобоя и рисбермы, а в необходимых случаях — под частью фундамента плотины и анкерным понуром, повышая его устойчивость при сдвиге.

Основным элементом дренажа основания является обратный фильтр. Количество слоев и крупность фракций фильтра подбираются в зависимости от рода грунта основания, его гранулометрического состава и градиентов фильтрационного потока по методике, изложенной в п. 1.4. Обычно в плотинах на легко вымываемых грунтах основания обратные фильтры устраиваются трехслойными. Общая толщина всех слоев такого фильтра 0,8—1 м при толщине отдельных слоев не менее 20 см.

Вода из горизонтального дренажа под телом плотины отводится либо через систему труб в низовом зубе плотины с выходом ее в дренаж под водобойной плитой, либо по системе труб в теле бетонной плотины с выводом их ниже минимального уровня воды в нижнем бьефе. Выходные отверстия таких труб располагаются в низовых оголовках быков и устоях. Характерная схема дренажа основания плотины приведена на рис. 4.7.

Поперечные профили плотин

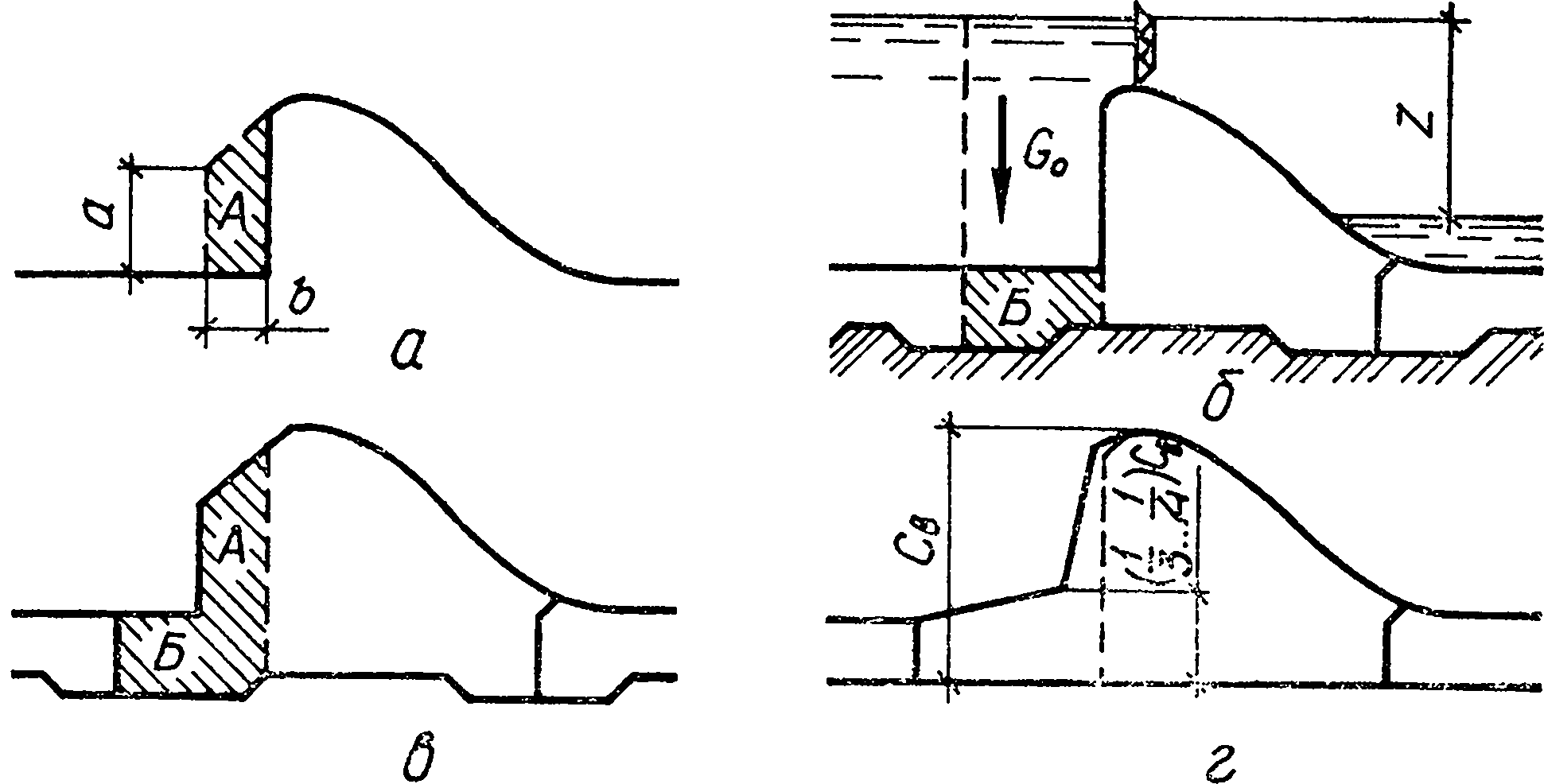

В плотинах на нескальных основаниях оголовок водослива и водосливная поверхность при донном режиме сопряжения бьефов проектируются так же, как и в плотинах на скальном основании (см. главу третью). Однако получающийся при этом профиль плотины обычно оказывается неустойчивым на сдвиг ввиду меньшей несущей способности нескального основания. В связи с этим профиль плотины приходится корректировать увеличением его площади поперечного сечения на величину А (рис. 4.5, а) или на величину Б (рис. 4.5, б). В последнем случае устойчивость плотины увеличивается не только за счет веса бетона в объеме Б, но и в результате пригрузки от веса воды G0. В некоторых случаях приходится применять оба эти приема одновременно и тогда профиль водосливной плотины приобретает вид, показанный на рис. 4.5, в, г. Учет расположения рабочих, ремонтных и строительных затворов, особенностей пропуска строительных расходов также может вносить некоторые коррективы в гидравлически наивыгоднейший профиль плотины.

При предварительном проектировании ширину плотины по основанию b можно принимать в зависимости от максимального напора на плотине Zmax и грунта основания: для галечниковых и гравелистых грунтов b= (2...2,25)Zmax, для супесчаных и песчаных — (2,25...2,5)Zmax, суглинистых — (2,5...2,75)Zmax, глинистых — (2,75... ...3)Z max. Окончательная ширина плотины по основанию устанавливается в результате расчетов устойчивости плотины на сдвиг.

Рис. 4.5. Практические профили безвакуумной водосливной плотины

Рис. 4.6. Примеры построенных водосливных плотин:

1 — пазы для затворов; 2 — дренаж

Глубина заложения подошвы плотины определяется отметкой расположения надежных грунтов основания, условиями затопления гидравлического прыжка при сопряжении бьефов и безопасного выхода фильтрационного потока в дренаж.

В качестве примера построенных плотин, в которых учитывались приведенные выше соображения, могут служить плотины, показанные на рис. 4.6.

С целью экономии бетона в последнее время стали строить облегченные пустотелые плотины. Отдельные секции таких плотин осуществлены на Куйбышевской и Волгоградской плотинах. Профиль последней дан на рис. 4.7. Экономия бетона в этой конструкции плотины составила около 20 %.

Смотровые галереи и дренаж тела плотины на нескальном основании устраиваются так же, как и в плотинах на скальном основании (см. главу третью).

Рис. 4.7. Поперечный разрез по водосливу облегченной водосливной плотины:

1 — плиты оболочки; 2 — сборные железобетонные элементы; 3, 4 — асбестоцементные трубы диаметром 300 и 600 мм; 5 — водосборная труба дренажа; 6 — отводной трубопровод эжектора; 7 — труба диаметром 219 мм; 8 — дренажный колодец; 9 — эжектор; 10 — водозабор эжектора; 11 — трубы диаметром 100 мм

Профиль низконапорной водосливной плотины па нескальном основании при напоре до 10 м может представлять собой бетонную или железобетонную плиту, так как подпор воды в этом случае создается не телом плотины, а затворами. Принципиальная конструкция такой плотины сходна с конструкцией открытых водовыпусков (см. рис. 2.22).

Конструктивные швы и их уплотнение

Плотины на нескальном основании при напоре более 5—10 м, как правило, состоят из отдельных секций, в которых водослив и быки объединены в одну конструкцию на общей фундаментной плите.

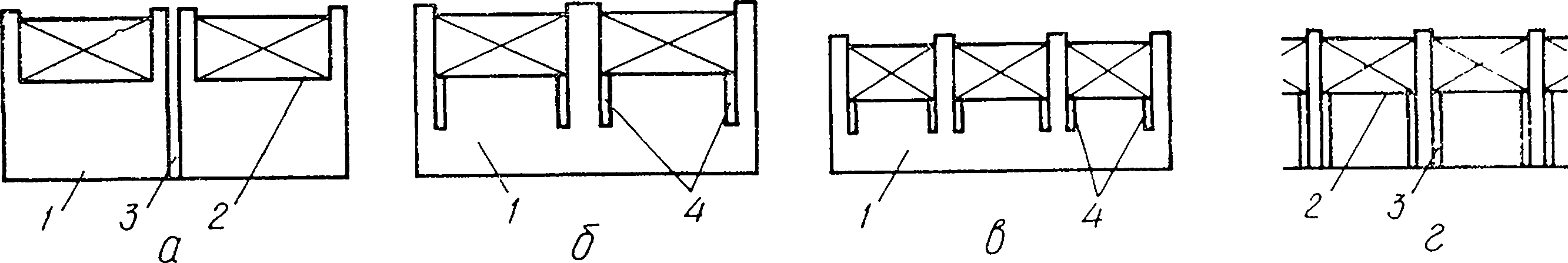

Рис. 4.8. Разрезка плотины на секции:

а — однопролетная секция; б — двухпролетная; в — трехпролетная; г — с отрезанными быками; 1 — фундаментная плита; 2 — порог водослива; 3 — шов между секциями; 4 — швы-надрезы

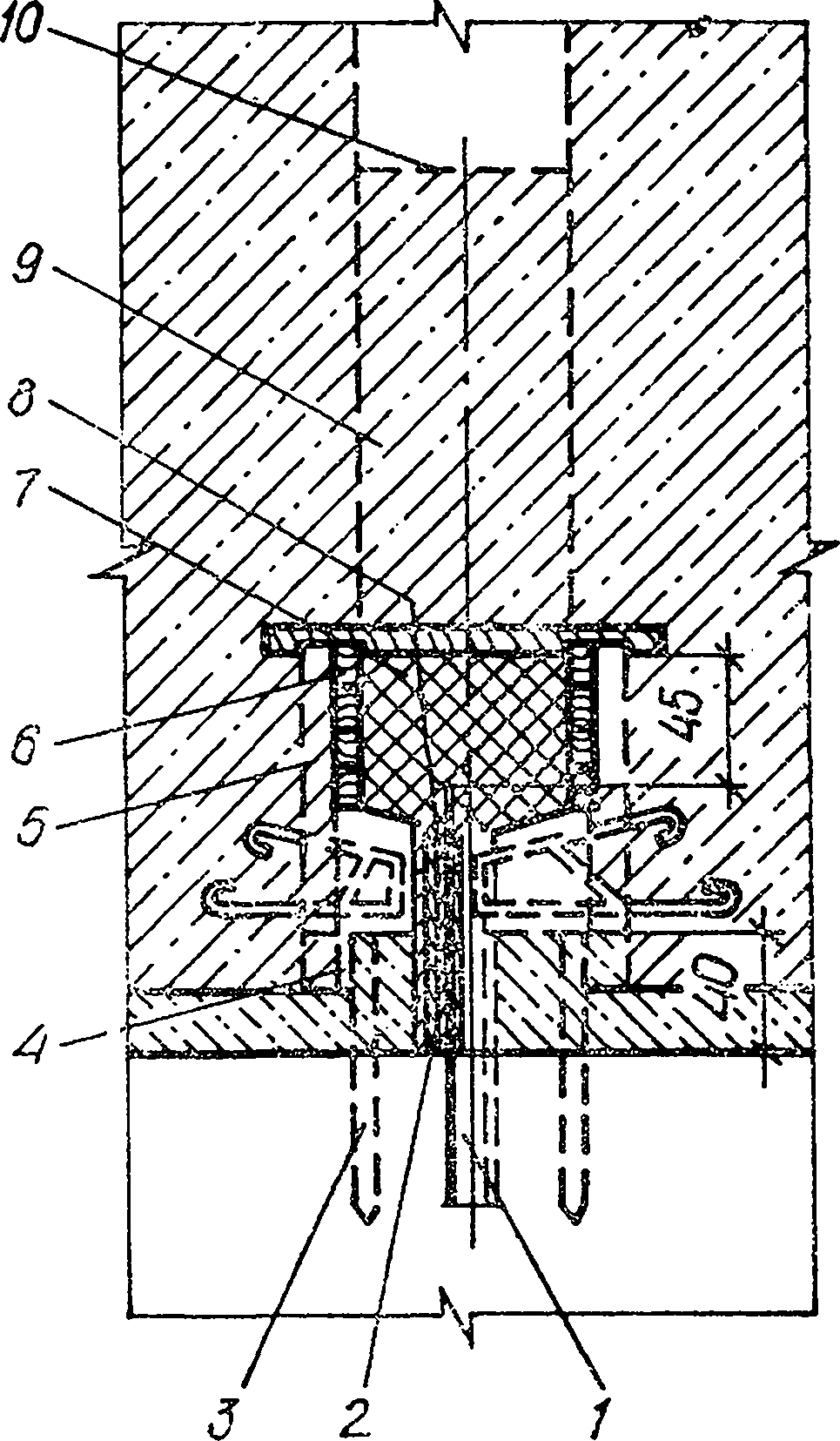

Рис. 4.9. Уплотнение конструктивных швов:

а — расположение шпонок; б — горизонтальная шпонка у подошвы плотины; в — горизонтальная шпонка в месте расширения шва; 1 — шпонка у подошвы; 2 — внутренняя контурная шпонка; 3 — граница расширения шва; 4 — шпонка в узкой части шва; 5 — шпонка в широкой части шва; 6 — наружное контурное уплотнение; 7 — скважины подпитки; 8 — анкеры; 9 — доски 2X20 см; 10 — стальной лист толщиной 4 мм; 11 — битумные маты; 12 — железобетонный блок; 13 — асфальтовая мастика; 14 — шлаковата, пропитанная битумным раствором; 15 — холодная асфальтовая штукатурка

Поперечные сквозные швы обычно устраиваются по осям быков, что позволяет обеспечить неизменяемость размеров пролетов при неравномерных осадках основания и избежать заклинивания затворов. В зависимости от качества и однородности грунта основания разрезка по быкам назначается через один, два или три пролета (рис. 4.8, а, б, в). Расстояние между швами может быть 50 м, а иногда и больше. В этом случае для избежания значительных температурных напряжений в теле плотины устраиваются швы-надрезы (обычно у быков, которые доходят лишь до фундаментной плиты). И только при малодеформируемых однородных основаниях допустимо устройство сквозных швов между быками и водосливом (рис. 4.8, г).

Ширина шва в быках у гребня сооружения 4—5 см, а в пределах фундаментной плиты—1—1,5 см, ширина температурных швов-надрезов — 1—2 см.

Вертикальное и контурное уплотнение швов (рис. 4.9, а) выполняется так же, как и в плотинах на скальном основании. Особенностью уплотнения швов в плотинах на нескальном основании является устройство горизонтальных шпонок, располагаемых непосредственно по контуру подошвы плотины (рис. 4.9, б) и по границе узкой и широкой частей шва (рис. 4.9, в).