Конструкции быков и их очертания в плане в плотинах на нескальных основаниях такие же, как и в плотинах на скальном основании (см. главу третью). Очертание быков по вертикали определяется расположением транзитных и служебных мостов. Примеры некоторых возможных профилей быков приведены на рис. 4.6.

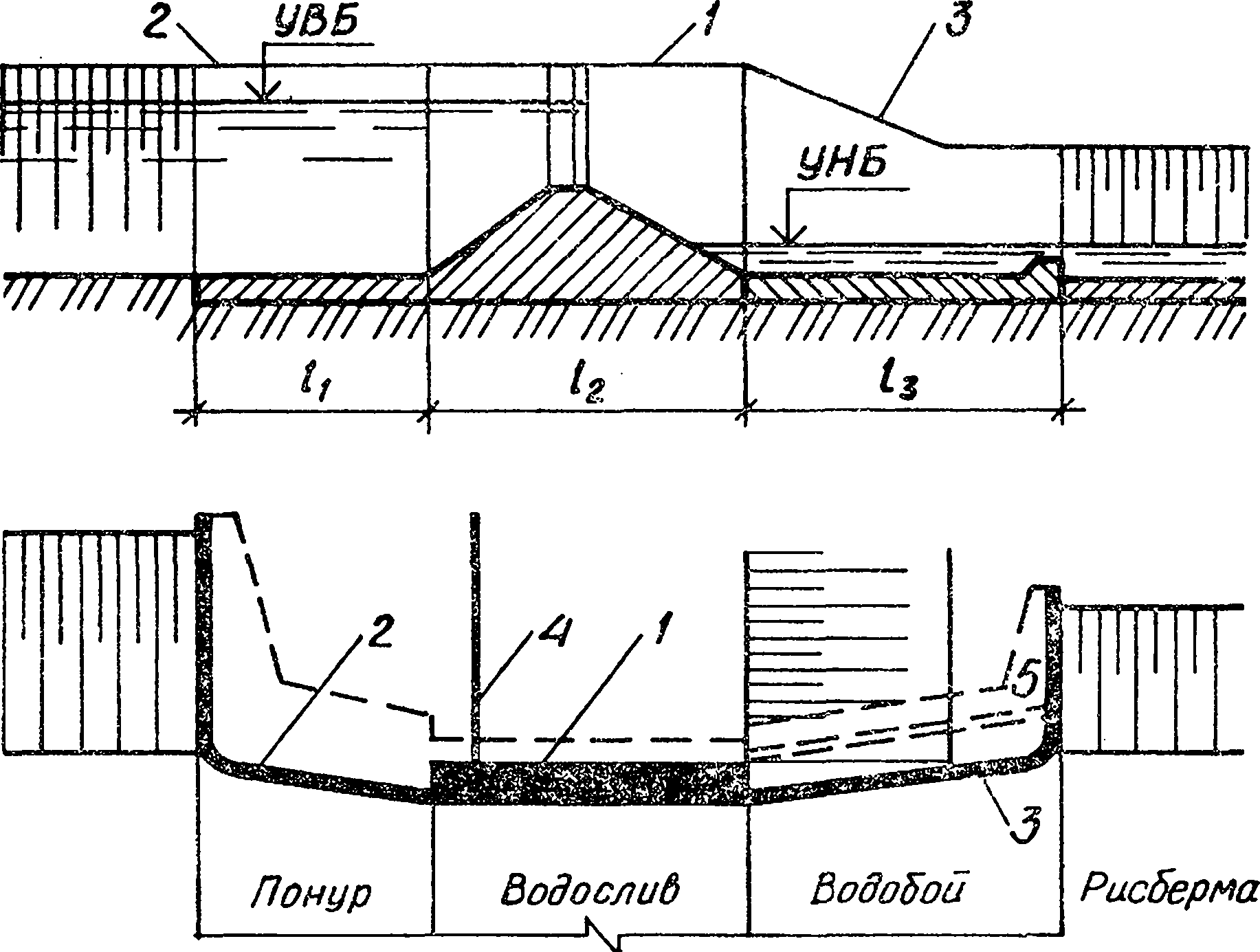

Примыкание водосливной плотины к другим сооружениям гидроузла осуществляется с помощью сопрягающих сооружений. Сопряжение с бетонными сооружениями (здание ГЭС, шлюз, рыбоходы) выполняется с помощью разделительных устоев, выступающих в сторону верхнего бьефа обычно в пределах длины понура, а в сторону нижнего бьефа — не менее, чем на длину водобоя (рис. 4.10). Разделительный устой в конструктивном отношении представляет собой полубычок. Его гребень должен возвышаться над расчетным уровнем воды не менее чем на 1—1,5 м.

Сопряжение водосливной плотины с плотиной из грунтовых материалов или с берегом осуществляется с помощью береговых устоев и открылков в виде подпорных стенок.

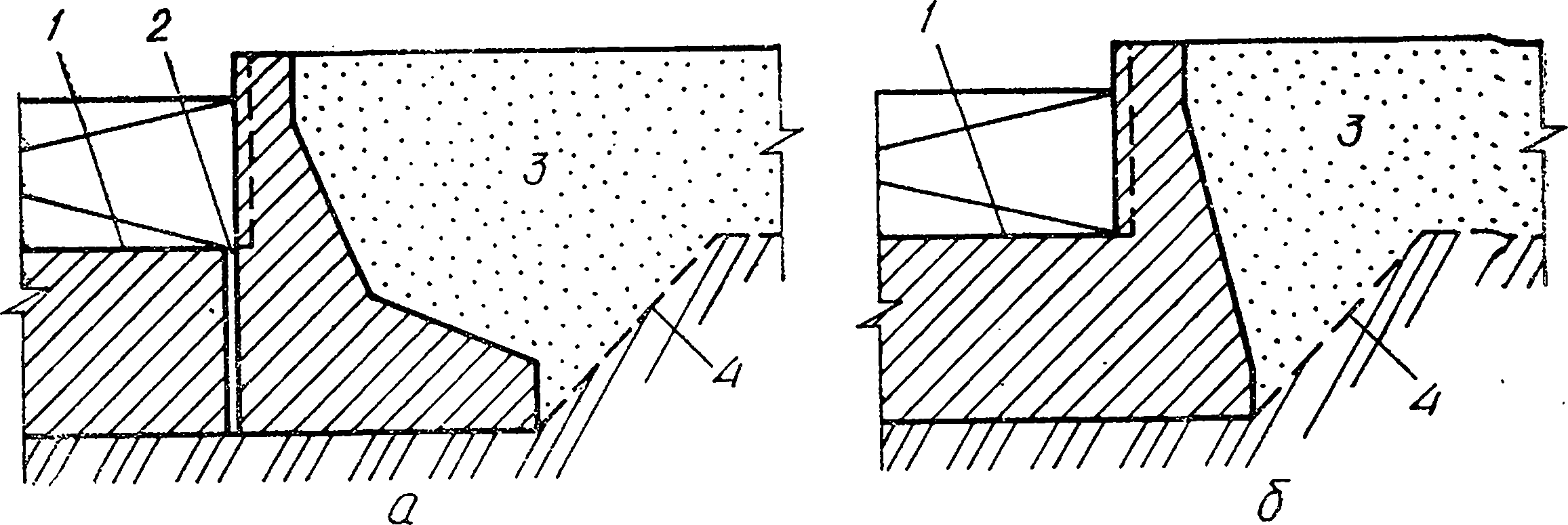

Продольная стенка устоя в плотинах на нескальном основании обычно объединяется с водосливом в единую, так называемую доковую конструкцию (рис. 4.11, б). И только при малодеформируемом основании она может быть отрезана от водослива конструктивным швом (рис. 4. 11, а).

Для монтажа кранов и затворов, выезда кранов с плотины, выполнения ремонта затворов и устройства затворохранилищ участки земляной плотины или берега, примыкающие к водосливной плотине, выполняются в виде уширенной площадки (монтажной). Длина этой площадки равна 1,5—2,5 ширины водосливных пролетов плотины (см. рис. 4.10).

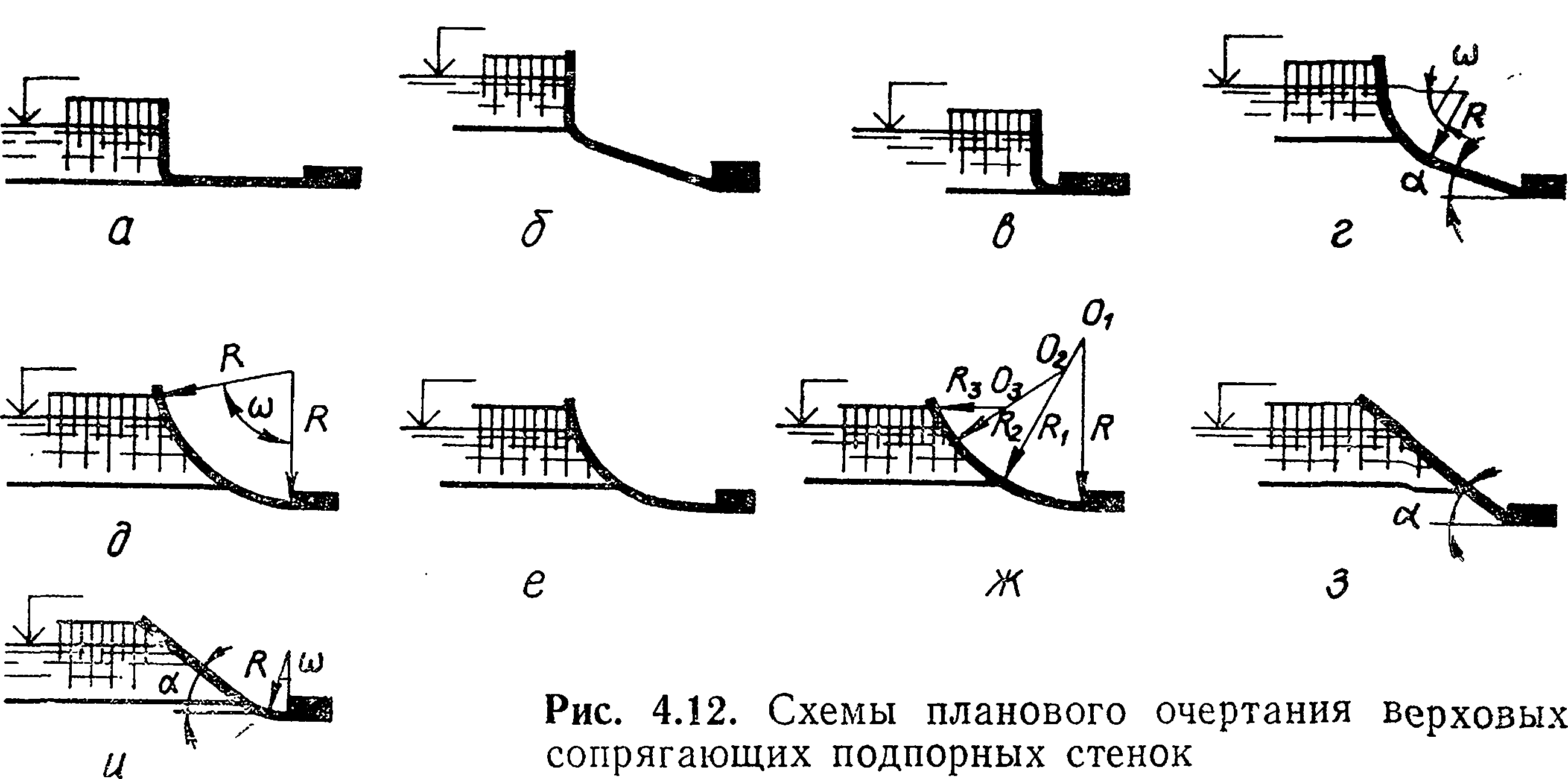

Верховые сопрягающие открылки могут иметь в плане различные очертания (рис. 4.12). При сходящихся открылках угол их схождения может изменяться от 10 до 30°. Вверх по течению длина открылков обычно равна длине понура. В том случае, если для плавного подвода речного потока к плотине этой длины недостаточно, устраиваются специальные струенаправляющие дамбы.

Рис. 4.10. Примеры компоновки сопрягающих сооружений:

а — сопрягающие открылки, расположенные параллельно потоку; б — то же, под углом к потоку; 1, 4 — верховой и низовой сопрягающие открылки; 2 — шпора; 3 — устой; 5 — дренаж за устоем; 6 — разделительная дамба; 7, 10 — низовая и верховая разделительные стенки; 8 — ГЭС; 9 — плотина; 11 — откос плотины; 12 — округление стенки (как вариант); А — ныряющий верховой открылок; Б — высокий верховой открылок (как вариант) — вид по А—А.

Необходимость в них и их размеры устанавливаются лабораторными исследованиями.

В вертикальной плоскости верховые сопрягающие открылки устраиваются в большинстве случаев постоянной высоты с отметкой гребня, равной отметке гребня устоя. Реже их делают ныряющими с переменной высотой гребня, следующим за очертанием верхового откоса глухой плотины или берега (на рис. 4,10 — А, Б).

Рис. 4.11. Схемы разрезки устоя:

а — отделенного от плотины; б — не отделенного от плотины; 1 — гребень водослива; 2 — конструктивный шов; 3 — тело земляной плотины; 4 — контур котлована

Низовой сопрягающий открылок в большинстве случаев выполняется в плане аналогично схемам на рис. 4.12, а, б, в, г, з с углом растекания а=6... 12°. Вниз по течению его длина может быть равна длине водобоя или доходить до конца рисбермы на ответственных плотинах. Гребень низового открылка в верхней части повторяет очертание низового откоса плотины из грунтовых материалов или откоса берега и обычно на всем протяжении возвышается на 1—1,5 м над максимальным уровнем воды в нижнем бьефе. Пример возможного очертания устоя и сопрягающих открылков приведен на рис. 4.13.

При проектировании внутреннего очертания устоя в плане (подземного контура) для предупреждения местного фильтрационного выпора в низовой части устоя иногда предусматривается дренаж, защищенный обратным фильтром (рис. 4.10; 4.13), который должен быть продолжением дренажа земляной плотины. С этой же целью дополнительно устраиваются противофильтрационные шпоры или диафрагмы, которые должны располагаться не ниже (по течению) линии затворов плотины.

Рис. 4.13. Схема устоя:

1 — продольная стенка; 2 и 3 — верховая и низовая сопрягающие стенки (открылки); 4 — противофильтрационная диафрагма; 5 — дренаж

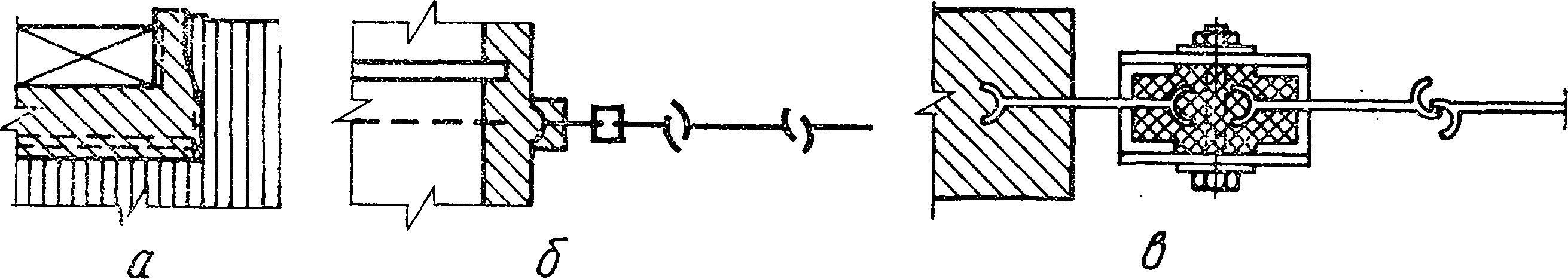

Рис. 4.14. Сопряжение диафрагмы (шпоры) с устоем:

а — профиль устоя и примыкающие к нему шпунтовые завесы и шпоры; б — расположение шпоры — вид сверху; в — битумная шпонка

Длина диафрагмы и местоположение дренажа устанавливаются расчетом фильтрационной прочности засыпки пазух устоя.

Диафрагмы могут быть в виде бетонной или железобетонной стенки, в виде ядра из глинистого грунта и в виде шпунтовой стенки. В последнем случае, если под плотиной имеется шпунт, то его сопрягают со шпунтом диафрагмы. Устой с такой диафрагмой соединяется гибкой шпонкой (рис. 4.14).

Подпорные стенки сопрягающих открылков состоят обычно из секций длиной от 20 до 40 м различной высоты. Они выполняются из бетона или железобетона и являются сооружениями гравитационного типа. Швы между секциями уплотняются шпонками во избежание фильтрации и выпора грунта.

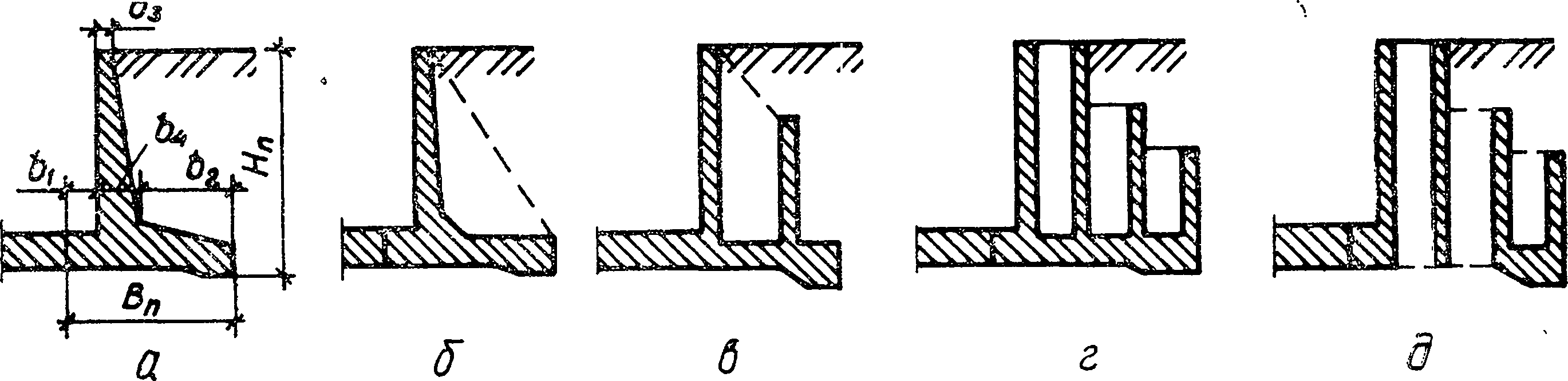

Наибольшее распространение для устройства сопрягающих открылков в плотинах на нескальном основании получили железобетонные массивные уголковые подпорные стенки (рис. 4.15, а), состоящие из вертикальной и горизонтальной плит. Ширина горизонтальной фундаментной плиты обычно Вп — (0,5...0,9)Нп, где Нп — высота стенки.

Внешняя консольная часть фундаментной плиты — (0,25...0,3) Вп, внутренняя — b2 = (0,7...0,75)Вп.

Рис. 4.15. Типы подпорных стенок сопрягающих сооружений:

а — уголковая; б — контрфорсная; в — то же, с вертикальной тыловой плитой; г — ячеистая со сплошной фундаментной плитой; д — то же, с фундаментной плитой под частью ячеек

Толщина вертикальной плиты внизу = (0,1...0,2)Нп, а вверху ориентировочно b3=(0,4...0,5) b4.

Толщина горизонтальной плиты в месте ее сопряжения с вертикальной равна толщине последней по низу b4, а по краям несколько меньше.

Высота таких уголковых стенок может быть 25 м и более при насыщении арматурой около 0,5 %. Их применение наиболее эффективно на несвязных грунтах при криволинейном очертании стенок в плане и переменной их высоте.

На связных грунтах основания при высоте стенок до 15 м целесообразно применение контрфорсных подпорных стенок (рис. 4.15, б). Размеры фундаментной плиты такой стенки можно предварительно назначать, как для описанной выше уголковой стенки. Вертикальные ребра (контрфорсы) располагаются друг от друга на расстоянии С=Нп/3. Вертикальная и горизонтальная плиты имеют одинаковую или близкую толщину, равную (1/15...1/20) С. Толщина контрфорсов не должна быть меньше 25 см.

Устройство контрфорсных подпорных стенок уменьшает объем железобетона, однако существенно увеличивает расход опалубки, усложняет работы по возведению открылков и технологию засыпки грунта в их пазухи. Поэтому контрфорсные конструкции целесообразно применять в прямолинейных в плане открылках постоянной высоты, чтобы избежать изменений в армировании контрфорсов.

Новыми прогрессивными конструкциями подпорных стенок сопрягающих открылков являются контрфорсные стенки с вертикальной тыловой плитой (рис. 4.15, в), ячеистые со сплошной фундаментной плитой (рис. 4.15, г) и с фундаментной плитой под частью ячеек (рис. 4.15, д). Предварительные размеры таких стенок могут быть назначены на основании аналогов из числа построенных сооружений.