Гидротехникой называется отрасль науки и техники, охватывающая вопросы использования водных ресурсов, их охраны и борьбы с вредным действием вод при помощи инженерных сооружений, называемых гидротехническими.

По целевому назначению гидротехнические сооружения разделяются на следующие виды:

водоподпорные, создающие и испытывающие на себе подпор воды, а также удерживающие перед собой значительные объемы воды — плотины (глухие и водосливные), дамбы, плотинные водозаборные сооружения и др.;

водопропускные, служащие для пропуска излишних паводковых вод, для частичного или полного выпуска воды из водохранилища — водосбросы и водоспуски;

водопроводящие, служащие для подвода или отвода воды из одних пунктов в другие — каналы/трубопроводы, туннели и др.;

водозаборные, забирающие воду из реки или водохранилища и направляющие ее по каналам или трубопроводам на гидроэлектростанции, на оросительную систему и т. д.;

регуляционные, или выправительные, регулирующие условия протекания воды в руслах и предохраняющие дно и берега русла от размыва или отложения наносов, — берегоукрепительные сооружения, струенаправляющие дамбы и др.

По водохозяйственному назначению гидротехнические сооружения разделяются на общие и специальные. Общие гидротехнические сооружения применяются в нескольких или во всех отраслях водного хозяйства (водоподпорные, водопроводящие, водосбросные, водозаборные и регуляционные сооружения). Специальные гидротехнические сооружения применяются только в одной какой-либо отрасли и являются для нее специфическими. Например, сооружения: гидроэнергетические (здания гидроэлектростанций, аванкамеры, напорные бассейны, уравнительные башни и др.); водного транспорта (судоходные шлюзы, судоподъемники, причальные сооружения, лесосплавные и лесопропускные сооружения и др.); гидромелиоративные (регуляторы, отстойники, оросительная и осушительная сеть, водомеры, вододелители, дренажные устройства и др.); для целей водоснабжения (водозаборы, насосные станции, фильтры, пруды-охладители, брызгальные бассейны, очистные сооружения и др.); для целей рыбного хозяйства (рыбоходы, рыбоподъемники, рыбоводные пруды и бассейны).

Узлом гидротехнических сооружений, или гидроузлом, называется комплекс различных гидротехнических сооружений, объединенных общим назначением и расположением. В зависимости от основного назначения различают энергетические, водозаборные, водотранспортные и другие гидроузлы. Гидроузлы бывают напорные (в составе узла имеются водоподпорные сооружения) и безнапорные (водоподпорное сооружение отсутствует).

По значению создаваемого напора различают гидроузлы: низконапорные, с напором 2—10 м; средненапорные, с напором 10—40 м; высоконапорные, напор которых превышает 40 м.

Водохозяйственной системой, или гидросистемой, называется комплекс гидротехнических сооружений, охватывающий значительную территорию и включающий несколько гидроузлов, объединенных общностью задач (комплекс гидростанций на реке, системы водоснабжения, оросительные и осушительные системы и др.).

Речные гидротехнические сооружения разделяются на постоянные и временные. Постоянные гидротехнические сооружения, в свою очередь, разделяются на основные и второстепенные.

Основными гидротехническими сооружениями считаются такие, разрушение которых приводит к нарушению нормальной работы электростанций, прекращению или уменьшению подачи воды в оросительные системы, подтоплению осушаемой и затоплению обвалованной территории, прекращению или сокращению судоходства, лесосплава или деятельности речного порта. К основным гидротехническим сооружениям относятся: плотины, дамбы, водосбросы, водоприемники и водозаборные сооружения, деривационные и магистральные оросительные и судоходные каналы, туннели, трубопроводы, напорные бассейны и уравнительные резервуары, здания гидравлических, гидроаккумулирующих электростанций и насосных станций, шлюзы и судоподъемники, пассажирские причалы и причалы для основных грузов порта, сооружения, несущие нагрузки от подъемных и транспортных механизмов порта, гидротехнические сооружения тепловых и атомных электростанций, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения.

Второстепенными гидротехническими сооружениями являются такие, разрушение которых не влечет за собой указанных выше последствий для основных сооружений. К ним относятся: ремонтные затворы, ледозащитные сооружения, струенаправляющие и раздельные стенки и дамбы, палы шлюзов, причалы для неосновных грузов порта, отбойные устройства, берегоукрепительные сооружения, служебные мостики, не несущие нагрузок от подъемных механизмов, и др.

Классы постоянных гидротехнических сооружений в зависимости от их высоты и видов грунтов основания принимаются по табл. 1 [10].

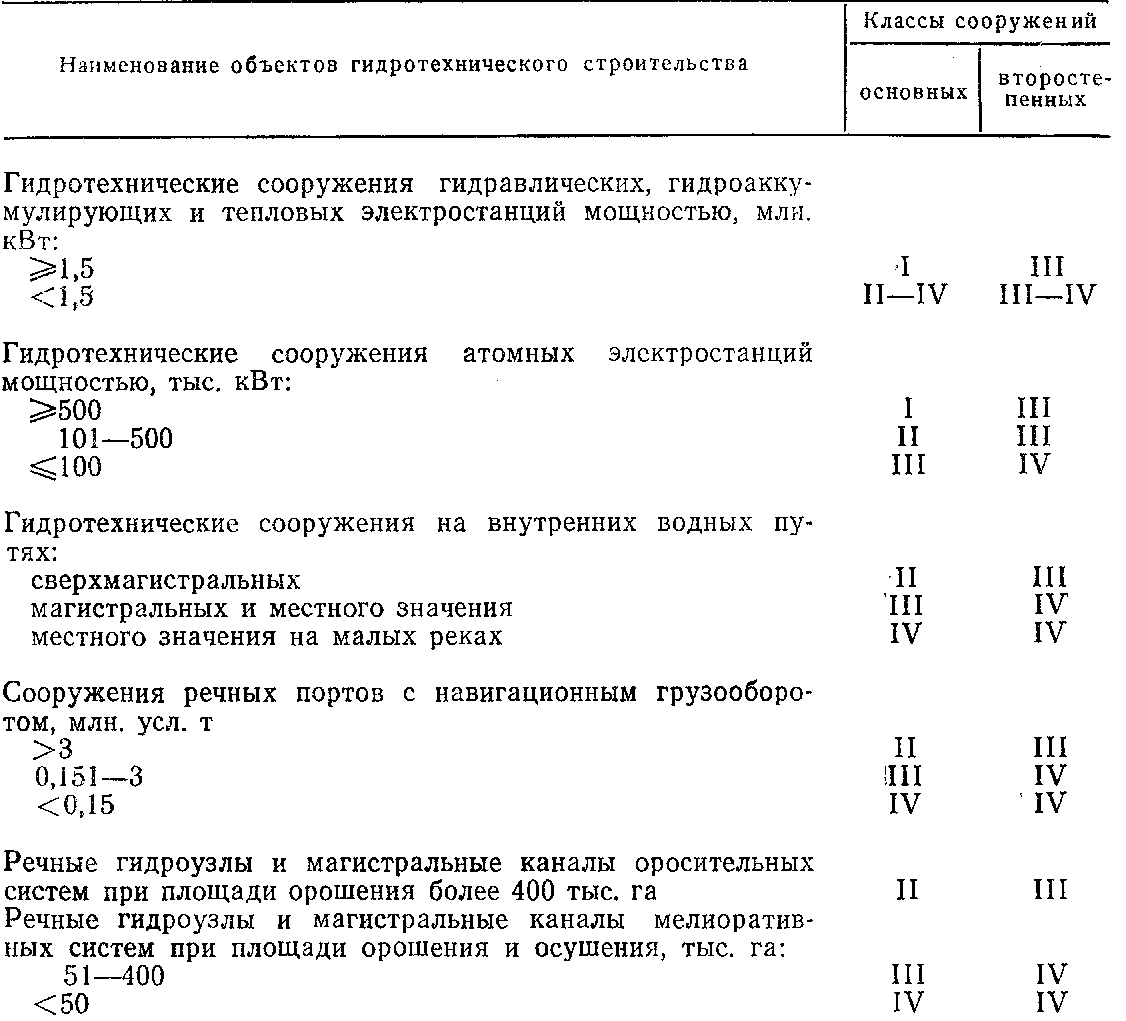

В зависимости от вида и размера гидротехнических сооружений класс их принимается по табл. 2 [10].

Класс основных водоподпорных гидротехнических сооружений принимается по наибольшему его значению, определяемому по табл. 1 и 2.

Таблица 1. Классы водоподпорных гидротехнических сооружений

Примечания: 1. Если авария водоподпорного сооружения может вызвать последствия катастрофического характера для расположенных ниже городов, крупных промышленных предприятий, транспортных магистралей, то класс сооружения, определенный по табл. 1, допускается повышать в соответствии с масштабом последствий при надлежащем обосновании. 2. Если авария водоподпорного сооружения не вызывает катастрофических последствий в нижнем бьефе (при расположении гидроузла в необжитом районе или у моря), то класс их, определенный по табл. 1, допускается понизить на единицу.

К временным гидротехническим сооружениям относятся такие, которые используются только в период строительства или ремонта постоянных сооружений. Временные сооружения допускается относить к IV классу, если авария их может вызвать последствия катастрофического характера для строительной площадки, населенных пунктов, сооружений и предприятий или вызвать значительную задержку возведения основных сооружений объектов I, II и III классов. Перемычки и строительные туннели, при надлежащем обосновании, допускается относить к III классу.

В соответствии с изменениями СНиП 11-50-74 в части определения расчетных максимальных расходов, введенными с 1.10.84 г., расчетные максимальные расходы воды должны определяться для двух расчетных случаев — основного и поверочного — в соответствии с табл. 3.

Расчетный расход воды, подлежащий пропуску в процессе эксплуатации через постоянные водопропускные сооружения гидроузла, устанавливается с учетом уменьшения максимального расчетного расхода воды при его трансформации в проектируемом и вышерасположенных водохранилищах.

Таблица 2. Классы гидротехнических сооружений в зависимости от последствий нарушения их эксплуатации

Примечания: 1. Внутренние водные пути должны относиться к сверхмагистральным, магистральным путям местного значения или к малым рекам по действующим нормам проектирования подмостовых габаритов на внутренних водных путях. 2. Классы гидротехнических сооружений, проектируемых на сверхмагистральных и магистральных водных путях, а также на оросительных магистральных каналах, участвующих в создании напорного фронта, надлежит повышать на единицу против указанных в табл. 2. 3. Класс рыбопропускного сооружения, участвующего в создании напорного фронта, устанавливается таким же, как и класс водоподпорных сооружений. 4. Класс сооружений узла насосной станции переброски стока устанавливается, как для участника комплексного гидроузла, показатели которого соответствуют наиболее высокому классу.

Таблица 3. Вероятность превышения расчетных максимальных расходов воды

Расчетный случай | Ежегодная вероятность превышения максимальных расходов воды в зависимости от класса сооружения | |||

I | II | III | IV | |

Основной | 0,1 | 1 | 3 | 5 |

Поверочный | 0,01 | 0,1 | 0,5 | 1 |

Пропуск расчетного расхода воды для основного расчетного случая должен обеспечиваться, как правило, при нормальном подпорном уровне верхнего бьефа (НПУ): через эксплуатационные водосбросные устройства при полном их открытии; через все гидротурбины ГЭС; через все другие водопропускные сооружения при нормальной их эксплуатации.

Пропуск расчетного расхода воды для поверочного расчетного случая должен обеспечиваться при максимальном допустимом (форсированном) подпорном уровне (ФПУ) всеми водопропускными сооружениями гидроузла, включая эксплуатационные водосбросы, гидротурбины ГЭС, водозаборные сооружения оросительных систем и систем водоснабжения, судоходные шлюзы, рыбопропускные сооружения и резервные водосбросы.

Строительные конструкции и основания гидротехнических сооружений рассчитываются на силовые воздействия по методу предельных состояний [10]. Предельные состояния разделяются на две группы: первая — по потере несущей способности или непригодности к эксплуатации; вторая — по непригодности к нормальной эксплуатации.

Наступление предельных состояний первой группы (устойчивости и прочности) конструкций и оснований гидротехнических сооружений оценивается по условию ![]() (1) где — коэффициент сочетания нагрузок, принимаемый равным единице для основного сочетания нагрузок; 0,9 — для особого сочетания нагрузок; 0,95 — для сочетания нагрузок в период строительства; Nр — расчетное значение обобщенного силового воздействия с учетом коэффициентов перегрузки n, приведенных ниже; R — расчетное значение обобщенной несущей способности сооружения или его конструкций и оснований, определяемое с учетом коэффициента безопасности по материалам и грунтам К; т — коэффициент условий работы, учитывающий вид предельного состояния, приближенность расчетных схем, тип сооружения, конструкции или основания, вид материала или другие факторы; k — коэффициент надежности, учитывающий степень ответственности, капитальность и значимость последствий при наступлении тех или иных предельных состояний.

(1) где — коэффициент сочетания нагрузок, принимаемый равным единице для основного сочетания нагрузок; 0,9 — для особого сочетания нагрузок; 0,95 — для сочетания нагрузок в период строительства; Nр — расчетное значение обобщенного силового воздействия с учетом коэффициентов перегрузки n, приведенных ниже; R — расчетное значение обобщенной несущей способности сооружения или его конструкций и оснований, определяемое с учетом коэффициента безопасности по материалам и грунтам К; т — коэффициент условий работы, учитывающий вид предельного состояния, приближенность расчетных схем, тип сооружения, конструкции или основания, вид материала или другие факторы; k — коэффициент надежности, учитывающий степень ответственности, капитальность и значимость последствий при наступлении тех или иных предельных состояний.

Коэффициент перегрузки п принимается в зависимости от нагрузок и воздействий:

Собственный вес сооружения 1,05 (0,95)

Собственный вес обделок туннелей 1,2 (0,9)

Вертикальное давление грунта 1,1 (0,9)

Боковое давление грунта 1,2 (0,8)

Давление наносов 1,2

Гидростатическое и волновое давление, а также давление 1

фильтрационных вод по подземному контуру сооружения, в швах и расчетных сечениях бетонных и железобетонных конструкций (противодавление)

Гидростатическое давление подземных вод на обделку туннелей - 1,1 (0 9)

Вертикальные и горизонтальные нагрузки от подъемных, во главе погрузочных и транспортных механизмов, а также нагрузки от СНиП веса людей, складируемых грузов и стационарного технологического оборудования. 2.01.07-85

Снеговые нагрузки Там же

Ветровые нагрузки »

Нагрузки от судов 1,2

Ледовые нагрузки 1,1

Температурные и влажностные воздействия 1,1

Сейсмические воздействия 1

Примечания 1. В скобках указаны коэффициенты перегрузки, применение которых приводит к невыгодному случаю загружения сооружения. 2. Коэффициенты перегрузки от подвижного состава железных и автомобильных дорог принимаются по нормам проектирования мостов. 3. Значения коэффициентов перегрузки от горною давления принимаются по строительным нормам на проектирование гидротехнических туннелей. 4. Коэффициенты перегрузки допускается принимать равными единице для собственного веса сооружения, вертикального давления от веса засыпки грунтом, если вес ее не превышает 20 % общего веса сооружения, а также для всех грунтовых нагрузок при использовании расчетных параметров грунтов, определяемых в соответствии с главой СНиП II-16-76 по проектированию оснований гидротехнических сооружений [29].

Значения коэффициентов k и т принимаются по нормативным документам на проектирование отдельных видов гидротехнических сооружений, их конструкций и оснований.

Коэффициент надежности kн принимается: для сооружений I класса — 1,25; II класса — 1,2; III класса — 1,15; IV класса — 1,1. При расчете гидросооружений по второй группе предельных состояний kн можно принимать равным единице, кроме случаев, оговоренных нормами на проектирование отдельных видов сооружений и конструкций.

При расчете речных гидротехнических сооружений учитываются нагрузки и воздействия, которые разделяются на постоянные и временные [24], [25]. Временные нагрузки и воздействия, в свою очередь, разделяются на длительные, кратковременные и особые.

К постоянным нагрузкам и воздействиям относятся:

вес сооружений, вес и давление грунтов (насыпей, засыпок), горное давление, гидростатическое, фильтрационное, поровое давление воды, противодавление в расчетных сечениях и строительных швах бетонных и железобетонных конструкций при нормальном подпорном уровне и нормальной работе противофильтрационных и дренажных устройств;

вес технологического оборудования, место расположения которого на сооружении не меняется в процессе эксплуатации;

воздействие предварительного напряжения конструкций.

К временным длительным нагрузкам и воздействиям относятся: дополнительное давление грунта (сверх основного давления грунта), возникающее вследствие деформации основания и конструкций или от температурных воздействий;

давление отложившихся наносов;

воздействия усадки и ползучести.

К кратковременным нагрузкам относятся:

нагрузки от судов (навал, швартовые и ударные), ледовые; волновые нагрузки, нагрузки от плавающих тел, давление от гидравлического удара в период нормальной эксплуатации, пульсационные нагрузки в безнапорных и напорных водоводах;

нагрузки от подъемных, перегрузочных и транспортных устройств и других конструкций и механизмов (мостовых и подвесных кранов и т. п.);

снеговые, ветровые и температурно-климатические нагрузки и воздействия.

К особым нагрузкам и воздействиям относятся:

сейсмические и взрывные воздействия;

дополнительное гидростатическое поровое давление воды и противодавление в расчетных сечениях и строительных швах бетонных и железобетонных конструкций при форсированном уровне;

температурно-влажностные воздействия;

дополнительное фильтрационное давление воды, возникающее в результате нарушения нормальной работы противофильтрационных и дренажных устройств;

давление от гидравлического удара при полном сбросе нагрузки при прорыве затворов и зимних пропусках воды в нижний бьеф;

воздействия неравномерных деформаций оснований, сопровождающиеся изменением структуры грунта (деформации просадочных грунтов при замачивании и вечномерзлых грунтов при оттаивании).

Расчет речных гидротехнических сооружений производят на основные и особые сочетания нагрузок. Основные сочетания нагрузок состоят из постоянных, временных длительных и кратковременных нагрузок и воздействий. Особые сочетания нагрузок включают постоянные, временные длительные, отдельные кратковременные и одну из особых нагрузок и воздействий. Нагрузки и воздействия принимаются в наиболее неблагоприятных, но возможных сочетаниях отдельно для эксплуатационного и строительного периодов.

Все расчеты оснований гидротехнических сооружений должны выполняться с использованием расчетных характеристик грунтов [29]:

![]() (2) где Ан — нормативное значение данной характеристики;

(2) где Ан — нормативное значение данной характеристики;

kг — коэффициент безопасности по грунту.

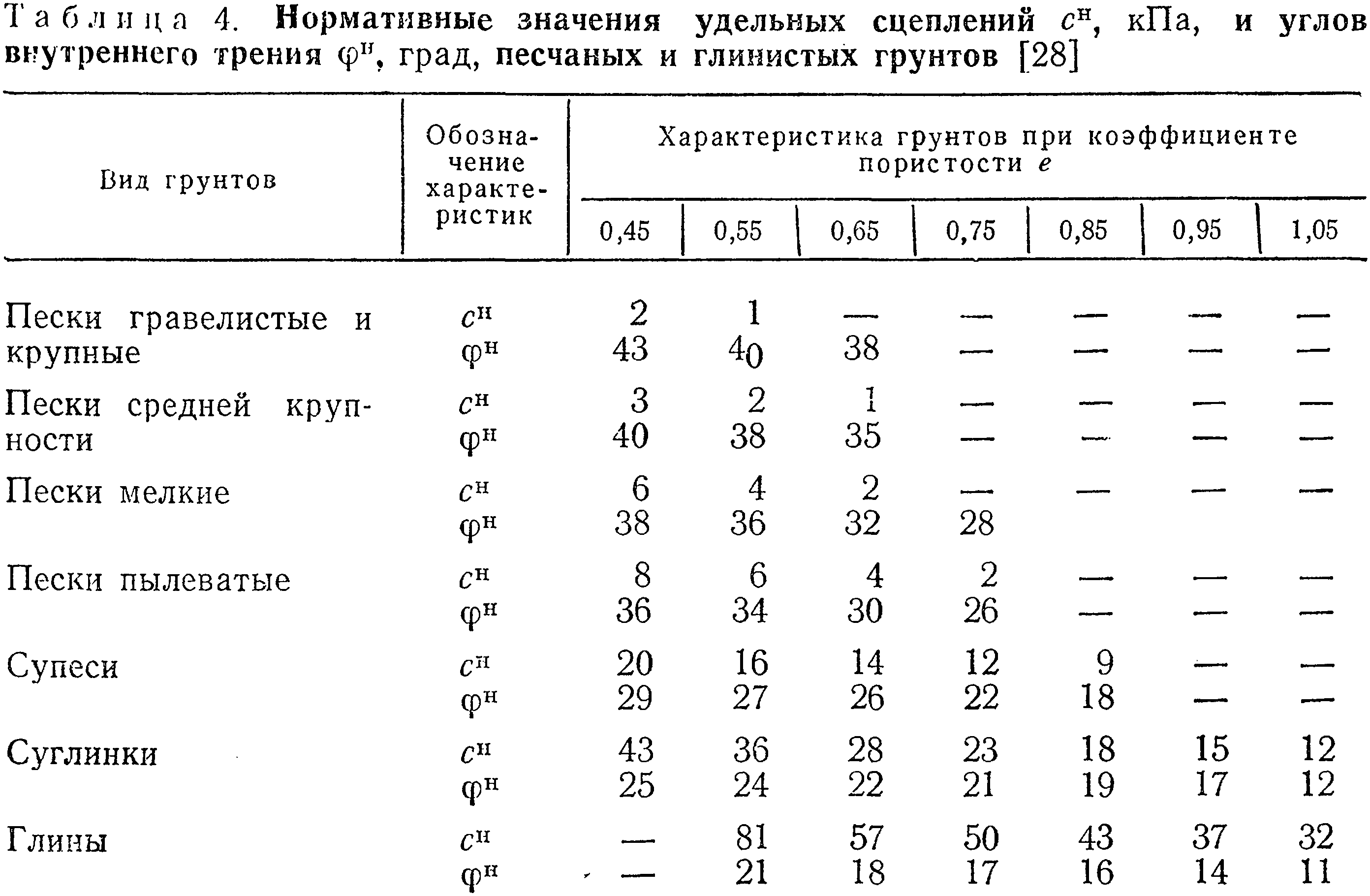

Нормативные значения наиболее употребительных прочностных характеристик нескальных грунтов приведены в табл. 4.

Значения прочностных характеристик грунтов с и φ при расчетах по несущей способности (первое предельное состояние) обозначаются с индексом I (сI, φI), а при расчетах по деформации (второе предельное состояние) — с индексом II (сI, φI). При проектировании оснований по несущей способности расчетные значения этих прочностных характеристик получаются делением их нормативных значений, приведенных в табл. 4, на коэффициент безопасности по грунту kг. В этом случае допускается принимать следующие его значения: для с песчаных и глинистых грунтов kг= 1,5; для φ песчаных грунтов — 1,1; для φ глинистых грунтов kv = 1,15.

В расчетах по деформациям оснований гидротехнических сооружений значения удельного сцепления с и угла внутреннего трения φ допускается принимать равными нормативным непосредственно по табл. 4.

Отношение веса грунта, включая вес воды в его порах, к занимаемому этим грунтом объему, включая поры, характеризуется удельным весом грунта [30].

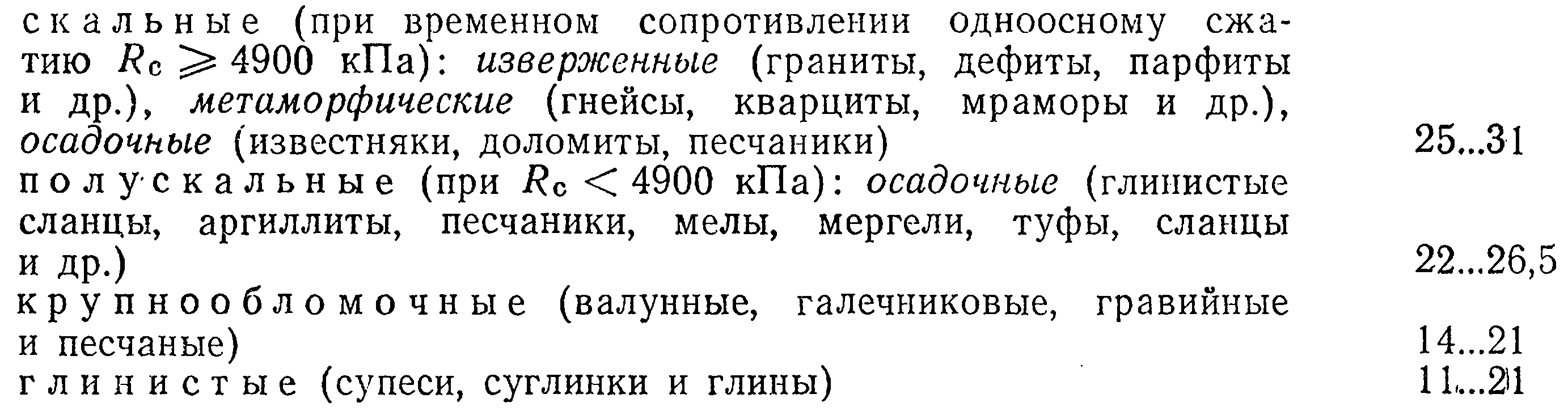

Ориентировочные пределы изменения значений удельного веса γΓ, кН/м3, скальных и нескальных грунтов [29]:

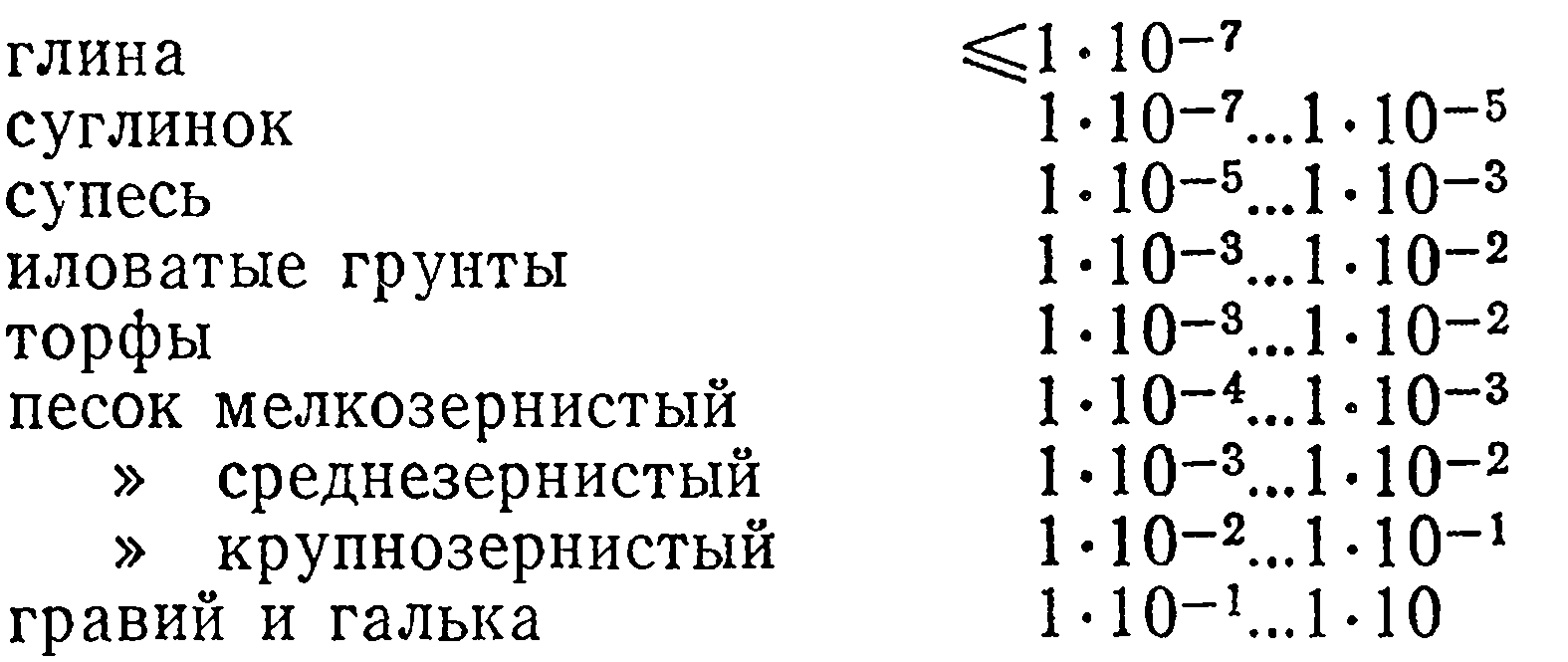

Ориентировочные пределы изменения значений коэффициента фильтрации kф, см/с, нескальных грунтов [50]:

Нормативные и расчетные значения удельного веса и коэффициента фильтрации грунтов устанавливаются на основе непосредственных испытаний грунтов по специальным методикам [28], [29].

Расчетные значения осредненного критического градиента напора фильтрационного потока![]() [29] для нескальных грунтов основания:

[29] для нескальных грунтов основания:

глины 1,2

суглинки 0,65

песок крупный 0,45

» средней крупности 0,38

» мелкий 0,29

Расчетные значения местного критического градиента напора Iкp (в зоне выхода фильтрационного потока в нижний бьеф) для суффозионных грунтов определяются на физических моделях или исследованиями в полевых условиях. Для несуффозионным грунтов значения Iкр допускается принимать не более 0,3, а при наличии дренажа — не более 0,6.

Характеристики бетонов, применяемых для речных гидротехнических сооружений, в обобщенном виде описаны в [46].