Для обеспечения возможно более раннего получения электроэнергии целесообразно осуществлять ввод агрегатов в эксплуатацию до полного завершения строительства гидроузла. Досрочный пуск ГЭС в эксплуатацию и выработка ею энергии позволяют начать более раннюю реализацию затрат, вложенных в первые годы строительства.

Совокупность сооружений и оборудования, необходимых для пуска в эксплуатацию станции при мощности ниже установленной, называется пусковым комплексом.

Схемы пусковых комплексов разрабатываются на стадии проекта с учетом срока окончания строительства гидроузла и интенсивности наполнения водохранилища, а затем уточняются в ходе строительства. Первые агрегаты могут вводиться в эксплуатацию при недостроенных плотине, здании ГЭС, других сооружениях при уровне водохранилища значительно ниже НПУ. Некоторое время они работают при напоре, минимально допустимом для данного типа гидромашин или даже более низком. При длительных сроках возведения подпорных сооружений целесообразно на этот период устанавливать временные рабочие колеса, отличающиеся по своим характеристикам (используемым напорам) от постоянных (штатных) рабочих колес. Временные рабочие колеса работают в диапазоне низких напоров, на который они рассчитаны, а затем с ростом напора заменяются на штатные рабочие колеса.

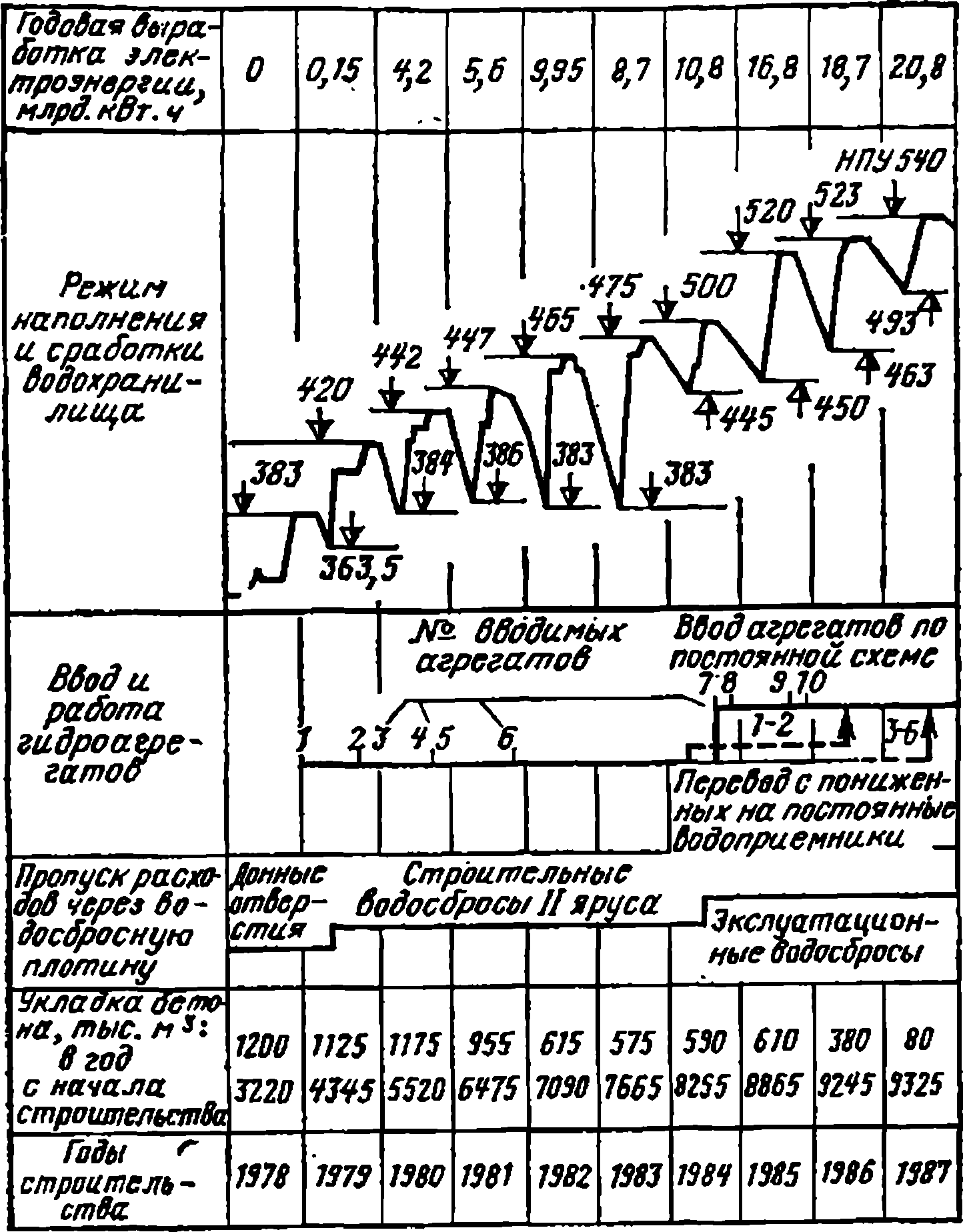

Рис. 34.2. Основные данные по пусковому комплексу Саяно-Шушенской ГЭС

На строительстве Нурекской ГЭС при напоре 105 м, что составляет 47% расчетного, были пущены три агрегата с временными рабочими колесами. К этому времени в тело плотины было уложено всего 20% объема грунта.

Для Саяно-Шушенской ГЭС пусковой комплекс был разработан для четырех этапов по гидротехническим сооружениям и для двух этапов по агрегатам.

Первые два агрегата с временными рабочими колесами были пущены в 1978 и 1979 гг. при максимальных отметках водохранилища 383 и 420 м (рис. 34.2). Пусковой напор при этом был равен 60 м, что составляло 31% расчетного (194 м). К пуску первого агрегата в сооружения гидроузла было уложено 3,2 млн. м3 бетона (33% полного объема). Подвод воды к турбинам осуществляется через два временных водоприемника, заложенных на отметке 369,5 м. (рис. 34.3,а).

В 1980 — 1981 гг. были введены четыре агрегата с постоянными рабочими колесами при минимальном напоре 120 м с четырьмя временными водоприемниками на отметке 426,5 м (рис. 34.3,6), но работа ГЭС в интервале отметок верхнего бьефа 435 — 383 м производилась только двумя первыми агрегатами с временными рабочими колесами.

С подъемом уровня воды в водохранилище возрастал напор на затворы временных водоприемников на отметке 369,5 м. Предельное его значение составляло около 100 м. Весной 1984 г. до начала наполнения водохранилища временные участки двух водоводов закрывались бетоном и агрегаты № 1 и 2 на некоторое время выключались. Переключение агрегатов № 1 и 2 на постоянные водоприемники было осуществлено а 1986 г. после замены временных рабочих колес постоянными (без реконструкции закладных частей), а агрегатов № 3 — 6 (без замены рабочих колес) —в 1987 г. Агрегаты № 7 и 8 были введены в эксплуатацию с питанием от постоянных водоприемников во второй половине 1984 г., последние два агрегата № 9 и 10 — во второй половине 1985 г. (рис. 34.3,в). В том же году водохранилище было заполнено до отметки 520 м (до НПУ 540 м оставалось 20 м).

За период с 1979 по 1987 г. к моменту завершения строительно-монтажных работ Саяно-Шушенская ГЭС выработала около 97 млрд. кВт-ч электроэнергии.

Следует отметить, что пуск агрегатов при низких напорах требует дополнительных затрат на мероприятия, предотвращающие повышенный износ гидротурбин при работе на напорах, отличающихся от расчетных, в том числе и на изготовление временных рабочих колес. Кроме того, операции по замене временных рабочих колес постоянными занимают некоторое время, что приводит к некоторому снижению мощности станции. Эти обстоятельства должны быть учтены в технико-экономическом анализе на стадии проекта.

Важной технико-экономической задачей является определение пускового напора. При поэтапном вводе агрегатов от этого напора зависят интенсивность строительно-монтажных работ в предпусковой период и выбор вида рабочего колеса гидротурбины. Так, для Зейской ГЭС рассматривались два варианта: первый — временные рабочие колеса радиально-осевых турбин, работа которых возможна при напоре не менее 50 м и которые в последующем будут заменять штатными рабочими колесами, и второй — поворотно-лопастные рабочие колеса диагонального типа, работающие при напоре до 37 м, в условиях как временной, так и постоянной эксплуатации (без замены на штатные колеса). Благодаря явному преимуществу на Зейской ГЭС были установлены диагональные гидротурбины.

При создании условий для пуска агрегатов по временной схеме по возможности стремятся сокращать объемы работ по всем сооружениям гидроузла. Так, бетонные плотины возводятся с временным штраблением их низовой грани, чтобы напорный фронт поднимался по мере наполнения водохранилища с сохранением прочности и устойчивости сооружения.

Для ГАЭС, так же как и для ГЭС, разрабатывается пусковой комплекс.

К пуску первых агрегатов должны быть полностью завершены строительно-монтажные работы по водоприемникам, напорным водоводам, зданию ГАЭС для пусковых агрегатов и выполнены дренажные сооружения.

Рис. 34.3. Этапы готовности станционной части плотины и здания Саяно-Шушенской ГЭС к вводу:

а — агрегатов № 1 и 2 с временными водоприемниками и временными рабочими колесами; б — агрегатов № 3 — 6 с временными водоприемниками и штатными рабочими колесами; в — агрегатов №9 я 10 с постоянными водоприемниками и штатными рабочими колесами; г—агрегатов № 3 — 6 с постоянными водоприемниками; 1 — временный водоприемник; 2 — гидроподъемник аварийного затвора; 3 — сталежелезобетонный водовод; 4 — временное рабочее колесо; 5 — штатное рабочее колесо; 6 — генератор; 7 — трансформатор; 8 — временный шатер машзала; 9 — полукозловой кран; 10 — постоянные водоприемники; 11 — гидроподъемник; 12 — козловой кран; 13 — бетонная пробка на временном участке водовода

Также должна быть обеспечена возможность наполнения объемов верхнего и нижнего бассейнов в соответствии с запроектированной работой в условиях пусковой схемы. Одной из сложных проблем является первоначальное наполнение верхнего бассейна, которое осуществляется либо агрегатами, либо временными насосными установками.

До приемки гидроэлектростанции в постоянную промышленную эксплуатацию разрабатывается комплекс мероприятий по проверке надежности сооружений и оборудования. Проводятся специальные исследования, которые включают энергетические испытания гидроагрегатов, гидравлические испытания проточной части блока, вибрационные испытания конструкции агрегата, испытания системы перевода агрегата из одного режима работы в другой (для ГАЭС), а также в режим синхронного компенсатора, системы регулирования гидромашин и др. В задачу этих испытаний входит выявление реальных условий работы оборудования, надежности функционирования отдельных его элементов, а также проверка выполнения технических условий и заводских гарантий и отработка оптимальных режимов регулирования.