Здания деривационных станций отличаются от приплотинных в основном агрегатной, частью, имеющей значительно меньшие размеры вследствие меньшего диаметра турбин при более высоких напорах или вследствие установки активных турбин. Применение высоконапорных радиально-осевых турбин позволяет в некоторых случаях переходить на прямоосные конические или раструбные трубы. В этом случае вода отводится в нижний бьеф по безнапорному водоводу, имеющему прямоугольное сечение относительно большой площади. Размеры отводящего водовода определяются гидравлическим расчетом, при этом необходимо учитывать, что требование к наличию свободного уровня на всей его длине может привести к необходимости дополнительного повышения отметки рабочего колеса.

Более высокая частота вращения агрегатов высоконапорных станций приводит к уменьшению размеров генераторов, что позволяет уменьшить размеры верхнего строения машинного зала и грузоподъемность кранового оборудования.

Применение ковшовых турбин сопровождается некоторыми особенностями конструкции здания, особенно подводной его части. Турбинная камера представляет собой металлический кожух, на котором крепятся сопла с механизмами регулирования расхода; отсутствует отсасывающая труба. Вода от турбины отводится безнапорным отводящим лотком. В зависимости от мощности турбины и числа сопл ось агрегата может располагаться горизонтально или вертикально. Применение ковшовых турбин, рабочее колесо которых располагается выше максимального уровня воды в нижнем бьефе, приводит к существенному уменьшению заглубления подошвы здания ГЭС. При расположении оси горизонтального агрегата вдоль оси машинного зала существенно уменьшается ширина здания, облегчается перекрытие и сокращается пролет крана (рис. 17.7). Увеличение мощности горизонтального агрегата может быть достигнуто путем присоединения к каждому генератору двух турбин. В этом случае турбины обычно располагаются по обе стороны генератора, а весь агрегат (имеющий значительную длину) — вдоль машинного зала.

Рис. 17.7. Здание ГЭС с ковшовыми турбинами:

1 — кабельный канал; 2 — сухая потерна; 3 — шаровой затвор; 4 — мокрая потерна; 5 — горизонтальная ковшовая турбина

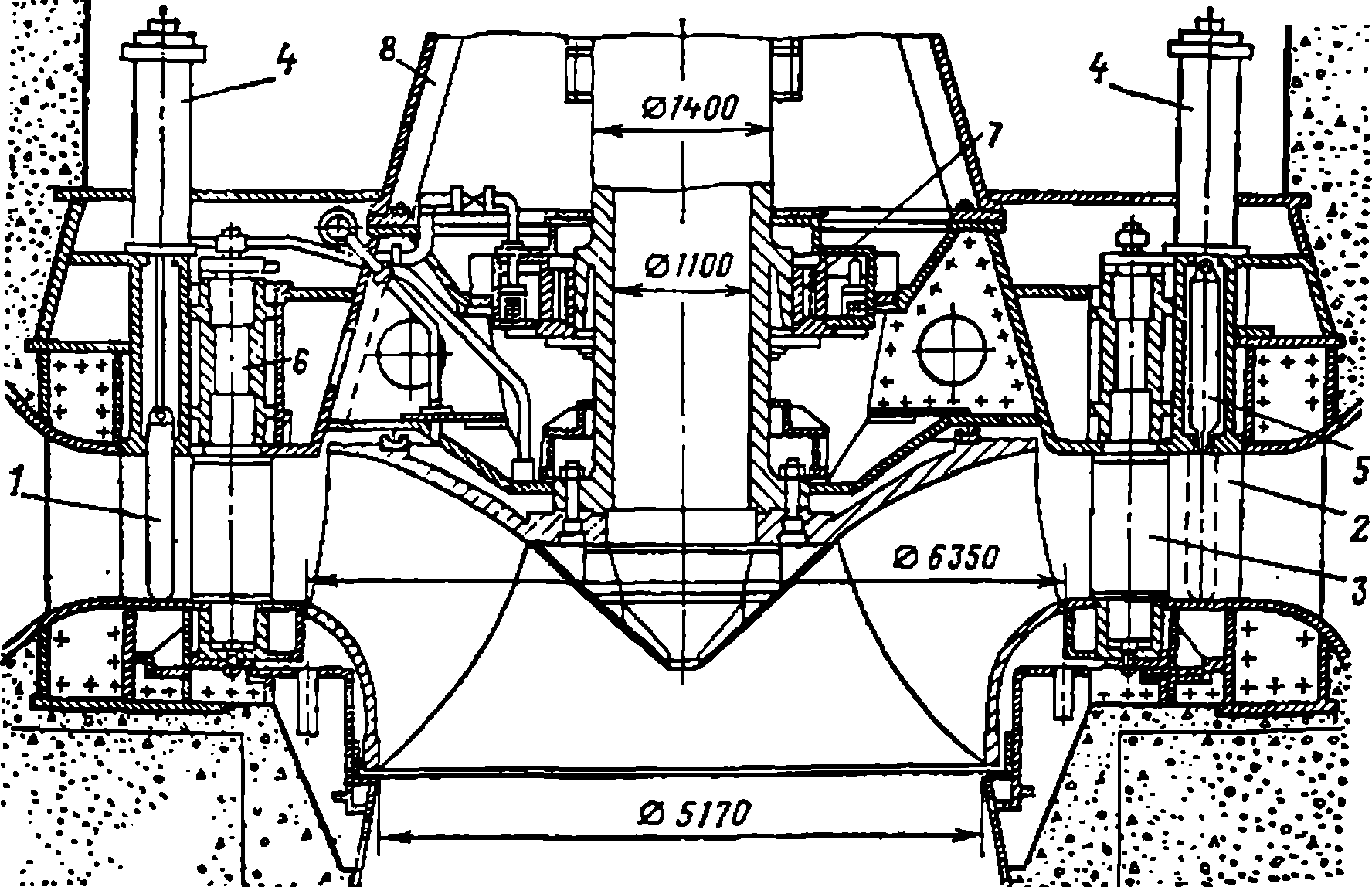

Рис. 17.8. Радиально-осевая турбина, оборудованная встроенным кольцевым затвором

Ремонт рабочего колеса турбины обычно связан с необходимостью полной разборки агрегата, что увеличивает продолжительность его остановки. Применение высоких изогнутых или прямоосных отсасывающих труб, а также наличие отводящей камеры позволяют осуществлять выемку колеса без разборки генератора. Для этой цели вокруг начального конуса отсасывающей трубы устраивается специальная камера, через которую после разборки конуса и смещения его в сторону рабочее колесо может быть подано к монтажной шахте и поднято краном в машинный зал. При наличии отводящей камеры колесо опускается на тележку, перемещающуюся по дну камеры, после чего перекатывается также к монтажной шахте, через которую затем поднимается краном. Наличие в составе станции напорных турбинных водоводов большой длины или разветвленных водоводов приводит к необходимости установки перед турбинами затворов, позволяющих остановить агрегат в случае отказа в действии направляющего аппарата. В зависимости от напора применяются дисковые или шаровые затворы (см. § 14.2), которые, как правило, устанавливаются непосредственно перед турбинной камерой.

В зависимости от компоновки здания станции и его размеров затворы либо устанавливаются в специальном помещении, примыкающем к машинному залу со стороны верхнего бьефа и оборудованном краном необходимой грузоподъемности (см. рис. 17.6), либо располагаются в пределах машинного зала, в зоне действия основного крана (см. рис. 17.5). В последнем случае оси агрегатов не совпадают с продольной осью здания: агрегаты несколько смещаются в сторону нижнего бьефа. Это позволяет монтируемое или разбираемое при ремонтах оборудование проносить краном по зданию со стороны верхнего бьефа. В полу машинного зала на местах установки затворов устраиваются съемные крышки.

При ремонтных работах и осмотрах проточных частей агрегатов необходимо их опорожнение. Для этого закрывается затвор водоприемника или затвор, установленный перед турбиной. Слив воды осуществляется по специальным трубопроводам, присоединенным к концевому участку станционного водовода и турбинной камере. Объем воды, находящейся в водоводе и турбинной камере выше отметки уровня нижнего бьефа, сливается самотеком; остальной объем откачивается насосами.

При последующем пуске агрегата перед открытием верхового затвора станционный водовод и турбинная камера должны быть заполнены водой, для чего предусматривается установка специальных байпасов (обводных труб) с затворами, через которые и производится заполнение проточной части агрегата. На рис. 17.5 и 17.6 показаны сливные линии из станционного трубопровода и турбинной камеры, присоединенные до и после дискового и шарового затворов.

Вместо установки отдельных предтурбинных затворов в последние годы начали применять затворные устройства, совмещенные с турбиной. На рис. 17.8 показана схема конструкции радиально-осевой турбины с встроенным кольцевым затвором 1, расположенным между опорными колоннами 2 и направляющими лопатками 3. Перемещение затвора производится сервомоторами 4. В открытом положении кольцо 5 поднято, в закрытом кольцо полностью перекрывает направляющий аппарат 6 и воспринимает полный напор воды. Нижний направляющий подшипник 7 расположен на крышке турбины, на которую через специальный опорный конус 8 передаются также вертикальные усилия от подпятника агрегата. Применение встроенного кольцевого затвора позволяет уменьшить ширину здания ГЭС и сокращает массу и стоимость оборудования. Предусматривается установка турбин мощностью 615 МВт с встроенным кольцевым затвором на Рогунской ГЭС.