Недостаток способа измерения с четырехполюсником связи и схем по рис. 172 и 173 состоит в том, что в них в измерительную схему одновременно проникают как частичные разряды от источника испытательного напряжения, так и наружные коронные разряды от деталей испытательной установки, находящихся под высоким напряжением.

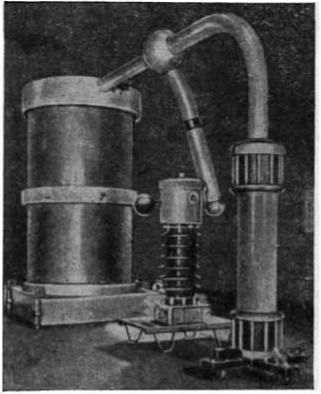

Рис. 178. Измерение частичных разрядов в полностью экранированной высоковольтной установке фирмы Мессвандлер Бау.

При избирательном способе измерения можно устранить влияние разрядов, вызванных источником испытательного напряжения, включением в высоковольтные подводящие провода запирающего контура, настроенного на частоту измерения [Л. 388]. Испытательные трансформаторы с минимумом частичных разрядов и некоронирующие подводящие провода (специальные трубки Вестафлекс) значительно уменьшают затраты на подавление помех (рис. 178). При испытании силовых и измерительных трансформаторов эту проблему можно решить, если в качестве испытательного напряжения использовать напряжение испытуемого объекта (испытание индуктированным напряжением).

К помехам, возникающим в испытательной установке, добавляются напряжения помех от соседних сильноточных установок и мощных радиопередатчиков, которые можно устранить соответствующим тщательным и эффективным экранированием [Л. 325, 411] либо применением видоизмененного моста Шеринга [Л. 407], у которого внешние напряжения помех исключаются в процессе уравновешивания. Другие исследования в этом направлении описаны в [Л. 408]. Часто мостовые схемы используют также для раздельного определения основных потерь (от проводимости и поляризационных) и ионизационных потерь [Л. 399, 400, 409, 410].

При осциллографировании изменения по времени тока потерь для подавления составляющей 50 Гц также применяют мостовые схемы [Л. 399, 402].

Описанные здесь и в предыдущих разделах схемы основаны на электрической связи соответствующего измерительного устройства с испытуемым объектом. В некоторых случаях полученные таким образом результаты при соответствующем опыте могут быть использованы для определения местонахождения разрядов. Например, определение местонахождения разрядов у больших трансформаторов достигается путем одновременного измерения исходящих из места повреждения электрических и акустических импульсов. Скорость распространения акустических импульсов значительно меньше, чем у электрических импульсов. Измеряя разность Времен пробега между акустическим импульсом, воспринятым ультразвуковым микрофоном и распространяющимся по проводу электрическим импульсом, можно установить место дефекта [Л. 418, 419]. Другой способ определения местонахождения внутренних разрядов в обмотках трансформатора— при помощи мостовой схемы, образованной из испытуемой обмотки и вспомогательных емкостей, описан в [Л. 421].

Уже в самом начале развития техники измерения частичных разрядов для обнаружения тлеющих разрядов и явлений искрообразования были использованы связанные с ними электромагнитные поля. Так как напряженность поля помех с увеличением расстояния до источника помех уменьшается, местонахождение дефекта можно определять при помощи антенны, реагирующей на электрическую или магнитную составляющую поля, и супергетеродинного приемника [Л. 383, 414—416]. Измерение напряженности поля помех позволяет в некоторых случаях локализовать источник помех с точностью в несколько сантиметров (обмотки статоров генераторов, изоляторы).

Абсолютные измерения напряженностей поля помех удается провести не всегда вследствие сложных и с большим трудом рассчитываемых геометрических факторов.

При обычных измерениях напряжений, токов или других электрических величин не возникает никаких особых трудностей ни на стадии измерения, ни на стадии оценки его результатов. Наоборот, результаты измерения частичных разрядов требуют индивидуального анализа, при проведении которого нужно учесть особенности, электрические и конструктивные, испытуемого объекта (высоковольтного кабеля, измерительного трансформатора напряжения, силового трансформатора), параметры связи измерительного устройства с испытуемым объектом и экспериментальные данные, полученные путем сравнительных измерений, при оценке опасности частичных разрядов. Описание всех имеющихся к настоящему времени экспериментальных данных здесь не может быть приведено; поэтому в помещенной в конце книги библиографии даются некоторые неупомянутые в тексте литературные источники, которые могут помочь более глубокому пониманию техники измерения частичных разрядов [Л. 417].

В заключение следует отметить, что выбор способа измерения частичных разрядов зависит от типа испытуемого объекта и поставленных целей.