7. ОМИЧЕСКИЕ ДЕЛИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ

а) Компенсированные делители напряжения без учета индуктивностей и распределенных емкостей на землю

Рис. 32. Омический делитель напряжения без учета распределенных емкостей на землю.

Омический делитель напряжения состоит из двух последовательно соединенных сопротивлений R1 и R2 (рис. 32), при этом R1>R2. Передаточным отношением делителя называют отношения напряжения, подлежащего делению, к измеряемому сигналу u2(t), снимаемому с низковольтной части делителя R2. Номинальное передаточное отношение определяется по формуле

![]()

Параллельно низковольтной части делителя R2 подключается входное полное сопротивление измерительного устройства, вследствие чего величина передаточного отношения отклоняется от номинального. Для измерения импульсов напряжения с большой крутизной измеряемый сигнал от делителя напряжения подводится к электроннолучевому осциллографу коаксиальным кабелем, к концу которого подключено волновое сопротивление. Входное полное сопротивление электроннолучевых осциллографов, ламповых вольтметров и т. д. представляет собою обычно параллельное соединение активного сопротивления порядка мегом и емкости величиной 10—50 пФ. К значению последней нужно еще добавить емкость измерительного кабеля, равную 30—100 пФ/м. Активным сопротивлением низковольтной части делителя напряжения почти всегда можно пренебречь, в то время как емкостное сопротивление при высоких частотах оказывает заметное влияние и делает передаточное отношение зависимым от частоты. Поэтому для синусоидальных напряжений высокой частоты передаточное отношение вычисляется по формуле

![]()

При несинусоидальных процессах обратное передаточное отношение может быть вычислено при помощи математических методов теории систем

![]()

Чтобы сделать передаточное отношение независимым от частоты, параллельно высоковольтной части делителя подключают емкость С1 (рис. 33). Величину этой емкости подбирают так, чтобы при высоких частотах выполнялось соотношение R1C1= R2Cm.

Если вычислить выходное напряжение u2(t) компенсированного делителя для постоянного напряжения на входе и0, то получим следующую ненормированную переходную функцию:

![]()

Для времени t≤0 конденсаторы разряжены и в первый момент приложения напряжения эквивалентны короткому замыканию. Напряжение на выходе изменяется скачкообразно до значения и2(0), которое может быть определено при помощи емкостного передаточного отношения

![]()

После достижения этого значения напряжения дальнейшее изменение выходного напряжения происходит по экспоненте до заданного конечного значения согласно активному передаточному отношению

![]()

Постоянная времени упомянутого экспоненциального изменения равна:![]()

·

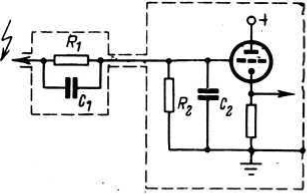

Рис. 33. Компенсированный омический делитель напряжения.

На рис. 34 показано изменение выходного напряжения компенсированного делителя, когда на его вход приложено прямоугольное напряжение. В случае, показанном на рис. 34,а, величина емкости C1 выбрана слишком большой — делитель перекомпенсирован, в случае на рис. 34,в эта емкость слишком мала — делитель недокомпенсирован.

Идеальные передаточные свойства получают тогда, когда![]()

т. е. емкостное и активное передаточные отношения одинаковы.

Рис. 34. Воспроизведение прямоугольного напряжения при помощи компенсированного омического делителя напряжения в зависимости от степени компенсации.

Рис. 35. Схема замещения делителя напряжения, конструктивно выполненного в виде пробника.

При амплитуде экспоненциального члена становится равной нулю, и, таким образом, выходное напряжение в любой момент времени пропорционально изменению входного напряжения.

По описанному принципу выполнены так называемые пробники, которые часто применяют для соединения измеряемой цепи с электроннолучевыми осциллографами. Назначение этих пробников— чаще всего не деление

напряжения, а повышение полного сопротивления на входе электроннолучевого осциллографа. У обычных делителей напряжения низковольтное сопротивление R2 выбирают с учетом волнового сопротивления соединительного кабеля от делителя к электроннолучевому осциллографу, равного обычно 50—150 Ом.

Отличительной особенностью пробников является то, что при выборе сопротивления R2 нет необходимости учитывать согласование соединительного кабеля. Сопротивлением R2 является сопротивление утечки сетки входной лампы; лампа нагружена емкостями ламп и схемы (С2). Эта емкостная нагрузка компенсируется регулируемой емкостью C1, находящейся внутри пробника (рис. 35). В действительности эти соотношения немного сложнее, так как между входными гнездами и сеткой первой лампы дополнительно включен еще переключаемый аттенюатор.

Соединительный кабель между высоковольтной частью и низковольтной частью R2 представляет собой, при оптимальных условиях, линию передачи с критическим затуханием. Это достигается выполнением внутренней жилы кабеля из материала с высоким удельным сопротивлением. Обычно погонное сопротивление жилы кабеля составляет 10—100 Ом/м.

Значения емкостей С1 и С2 при настройке делителя несколько отличаются от расчетных, так как к одной из них добавляются собственные емкости конструктивных элементов.

Электрические характеристики пробников могут быть показаны на примере высоковольтного пробника «Тектроникс»: при напряжении 40 кВ пробник имеет время нарастания 4 нс, полное сопротивление на входе состоит из активного сопротивления 100 МОм и включенного параллельно ему конденсатора емкостью 2,7 пФ.