Распределенные емкости на землю.

При выполнении омических делителей на высокие напряжения большие линейные размеры сопротивления R1 вынуждают учитывать распределенные емкости по отношению к земле. Последние являются причиной асимптотического приближения переходной функции к своему конечному значению. Схема замещения такого делителя напряжения дана на рис. 36. На этой схеме не учтены индуктивности отдельных элементов, которые зависят от их конструкции, физического строения и т. д., что в известной степени допустимо в ограниченном диапазоне частот. Более точная схема замещения делителя напряжения с учетом индуктивностей будет нами подробно рассмотрена позднее.

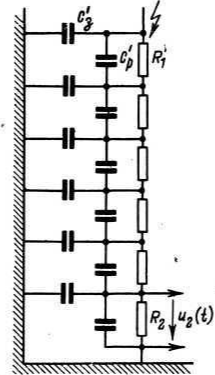

Рис. 36. Схема замещения омического делителя напряжения с распределенными емкостями, параллельными и по отношению к земле.

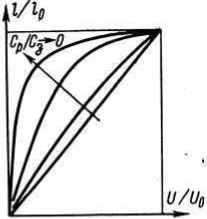

Рис. 37. Распределение напряжения вдоль омического делителя напpяжения с распределенной емкостью по отношению к земле в зависимости от отношения Cр/Cз.

В схеме замещения на рис. 36 высоковольтная часть R1 принята состоящей из N последовательно соединенных частичных сопротивлений R'1= R1/N. Каждое из этих частичных сопротивлений имеет собственную параллельную емкость C'р=CрN. Частичные емкости по отношению к земле C'з=Cз/N возникают из-за наличия неизбежного электрического поля между каждым частичным элементом и соседними предметами, имеющими потенциал земли (пол, стены и т. д.).

Погонная емкость по отношению к земле может быть рассчитана по формулам [Л. 86]. Эти формулы дают значения около 15—20 пФ/м. В действительности погонная емкость в верхней части делителя напряжения получается меньше, чем в нижней. Как показали теоретические и экспериментальные исследования, даже у делителей высотой в несколько метров нужно стремиться к равномерной погонной емкости, чтобы не иметь больших погрешностей [Л. 65].

При падении прямоугольной волны емкости по отношению к земле заряжаются. Необходимый для этого зарядный ток дает источник напряжения. Этот ток больше в верхней части делителя, что является причиной нелинейного, частотно-зависимого распределения напряжения вдоль делителя (рис. 37). Нелинейность распределения этого напряжения тем больше, чем меньше отношение Ср/Сз. По истечении длительного промежутка времени, когда емкости по отношению к земле уже заряжены, устанавливается линейное распределение напряжения соответственно погонному активному сопротивлению. Делитель работает как многозвенный фильтр, который сильно демпфирует высокочастотные составляющие входного напряжения, что приводит к сглаживанию фронта волны выходного напряжения. Чтобы уменьшить вредное влияние емкости на землю при воспроизведении быстро изменяющихся напряжений, нужно, чтобы распределение электрических полей в емкостных и активных частях делителя было идентичным. Это можно достичь в емкостно-омических или регулируемых омических делителях напряжения.

Емкостно-омические делители напряжения.

Как было показано в предыдущем параграфе, вследствие малых зарядных токов, протекающих по частичным емкостям по отношению к земле в нижней части делителя, распределение напряжения получается нелинейным и частотнозависимым. Неравномерность распределения напряжения может быть ликвидирована увеличением параллельных емкостей Ср [Л. 88]. Это осуществляется подключением конденсаторов параллельно омическим элементам делителя. Нетрудно понять, что идеальная характеристика передачи получается, когда отношение Ср/Сз бесконечно велико, однако использование такого делителя напряжения невозможно из-за его большого влияния на измеряемый объект. Практически достаточно иметь соотношение Ср/Сз>3 [Л. 88]. Это означает, что у делителя напряжения из десяти ступеней при частичной емкости по отношению к земле С'з 10 пФ необходима общая параллельная емкость 300 пФ и, следовательно, частичная параллельная емкость С'р должна быть 3.000 пФ на ступень. Недостаток емкостно-омического делителя напряжения состоит в том, что область его применения сильно ограничена из-за большой общей параллельной емкости и вследствие этого значительного влияния на испытательную цепь. Кроме того, высоковольтные конденсаторы емкостью 3 000 пФ имеют индуктивность, которой нельзя пренебречь.

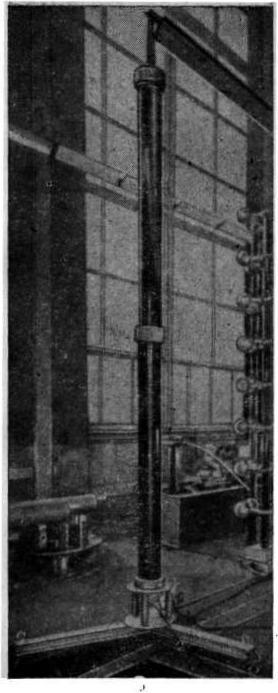

Рис. 38. Емкостно-омический делитель напряжения на 2 МВ.

Разумеется, у емкостно-омических делителей напряжения постоянные времени у высоковольтной и низковольтной частей должны быть одинаковы, что делает необходимым параллельное подключение к низковольтной части емкостей порядка нескольких микрофарад [Л. 89].

При достаточных дополнительных емкостях С'р емкостями по отношению к земле можно пренебречь, и тогда справедлива схема замещения двухступенчатого делителя напряжения на рис. 33. Общий вид смешанного делителя напряжения на 2 МВ фирмы Хэфели показан на рис. 38. Добавочные частичные емкости C'р расположены коаксиально вокруг активного сопротивления. Это обеспечивает очень хорошую экранировку емкостями цепи сопротивлений. Кроме двух точек соединения в верхней и нижней частях делителя не имеется никаких дополнительных параллельных соединений между обеими ветвями.

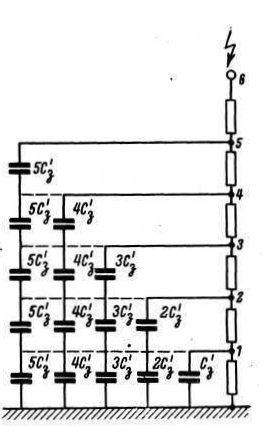

Рис. 39. Схема замещения омического делителя напряжения с распределенной емкостью по отношению к земле.

Существенное уменьшение влияния на контур высокого напряжения достигается путем ступенчатого уравнивания емкостей по отношению к земле (Л. 91]. Емкости С'э на рис. 36 образуются из многих частичных емкостей. Корректировку их производят так, чтобы ступени частичных емкостей соответствовали ступеням сопротивлений (рис. 39). Между точками 1 и 2 нужно подключить параллельно емкость C1-2=C'3, между точками 2 и 3—С2-3=3C'3, между точками 3 и 4 — C3-4=6C'3 и т. д. и в общем виде

![]()

Рис. 40. Емкостно-омический делитель напряжения с равномерным (а) и ступенчатым (б) уравниванием емкостей по отношению к земле.

Для наглядного сравнения обоих описанных методов на рис. 40 приведены схемы двух емкостно-омических делителей напряжений с равномерно распределенной и ступенчатой компенсирующей емкостью. Смешанный делитель напряжения с расположенной ступенями параллельной емкостью оказывает значительно меньшее влияние на цепь высокого напряжения, чем делитель с равномерно распределенной погонной параллельной емкостью.

Недостаток его — большая чувствительность к колебаниям емкости по отношению к земле в зависимости от места установки и степени связи со стороной высокого напряжения. Во всех случаях рекомендуется градуировку делителя напряжения производить способом прямоугольного импульса в условиях, близких к действительным. Практические сведения об изготовлении делителей напряжения со ступенчатым расположением параллельной емкости, которые применяются для исследований в импульсных схемах, приведены в [Л. 65].

Омический делитель напряжения с регулируемым полем.

Распределение электрического поля по емкостям можно сделать примерно таким же, как по активному сопротивлению, если в верхней части делителя предусмотреть регулируемый электрод, благодаря которому вокруг сопротивления, выполненного в виде колонны, создается равномерное электрическое поле, что равнозначно исчезновению полей частичных емкостей по отношению к земле. Практически достаточно однородное электрическое поле может быть получено только посредством электрода очень больших размеров. Поэтому Хагенгутом [Л. 92] было предложено регулируемый электрод изготовлять в виде колокола, создающего частичные емкости высоковольтного конца на элементы делителя и компенсирующего зарядные токи через частичные емкости на землю.

Для выравнивания распределения электрического поля в активной и емкостной частях может быть использовано сопротивление, элементы которого выполнены с изменяющимся погонным сопротивлением [Л. 93]. Главное преимущество нелинейного погонного сопротивления состоит в том, что у делителя получаются очень малые параллельные емкости и соответственно он незначительно влияет на цепь высокого напряжения. Чтобы уменьшить электрическую нагрузку на материал сопротивления вблизи верхней части делителя, компенсацию регулированием сопротивления выполняют неполной и применяют регулируемый электрод, который, правда, имеет сравнительно небольшие размеры. У этого электрода, кроме того, есть еще и другое назначение — сделать электрическое поле в верхней части делителя мало зависящим от места установки последнего.

Однако получающаяся от регулируемого электрода продольная емкость в верхней части делителя вместе с индуктивностью подводящих проводов (Lz) являются причиной возникновения колебаний на кривой переходной функции. Для устранения или ослабления этого явления в подводящий провод к делителю (или лучше — между его верхней частью и регулирующим поле электродом) включают активное демпфирующее сопротивление Rд [Л. 42, 70] (рис. 41). В последнем случае демпфирующее сопротивление не влияет на номинальное передаточное отношение делителя.

Рис. 41. Регулируемый омический делитель напряжения с демпфирующим сопротивлением.

Рис. 42. Упрощенная схема замещения регулируемого омического делителя напряжения.

Если предположить, что намотка сопротивления выполнена так, что потенциал равномерно распределен по емкостям, а индуктивностью сопротивления можно пренебречь, то для предварительных исследований характеристик передачи регулируемого омического делителя напряжения можно с достаточной степенью точности воспользоваться упрощенной схемой замещения, приведенной на рис. 42. Эта схема состоит из сосредоточенных элементов и имеет такую же переходную функцию, как идеально компенсированный емкостно-омический делитель напряжения. Возможные колебания, которые накладываются на переходную функцию, возникают из-за резонансного контура, состоящего из индуктивности подводящих проводов и параллельной емкости делителя напряжения.

В качестве примера на рис. 43 показана конструкция современного омического делителя напряжения с регулированием поля фирмы Хэфели. Этот делитель пригоден для напряжений до 2 МВ и имеет время нарастания переходной функции 30 нс при выбросе 10%. Ветвь с активным сопротивлением состоит из сопротивления величиной 20 кОм. Параллельно ему подключена емкостная ветвь без электрических параллельных соединений. Регулирующие поле электроды также не имеют никаких электрических соединений непосредственно к частям сопротивления делителя. Конструкция гарантирует отсутствие коронирования вплоть до номинального напряжения.

Характеристики передачи регулируемого делителя напряжения зависят главным образом от формы и размеров регулирующего поле электрода, а также от распределения нелинейного сопротивления. Поэтому заключение о применимости данного делителя напряжения для тех или иных измерительных целей следует делать не только на основании значения времени ответа, но и с учетом самой переходной функции и определяющих параметров измерительной схемы: рода и длины подводящих проводов и т. д. Другие подробности, касающиеся конструкций практически выполненных делителей напряжения и вида переходной функции можно найти в [Л. 50, 73, 74].