ОПОРЫ ПОД ОШИНОВКУ И ОБОРУДОВАНИЕ. ФУНДАМЕНТЫ

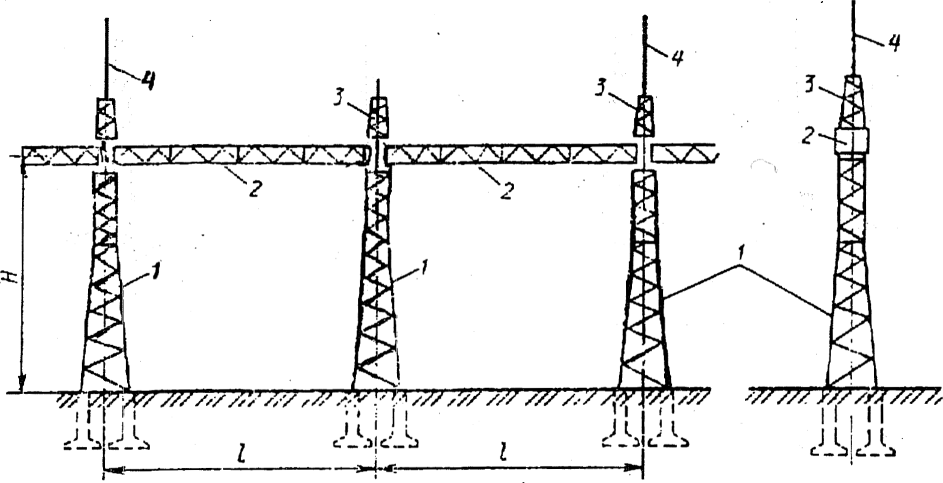

Конструкции опор под ошиновку и оборудование служат для крепления и установки на них гибкой и жесткой ошиновок и оборудования, а также для восприятия вертикальных и горизонтальных нагрузок, действующих на эти конструкции. Опоры под ошиновку выполняются стальными (рис. 14.1) и комбинированными (рис. 14.2), в последних стойки - из железобетона, а траверсы - из металла. Материал опор выбирается в зависимости от производственных возможностей подрядных организаций и регламентирован классом напряжений.

Жесткая ошиновка крепится, как правило, непосредственно к оборудованию.

Рис. 14.1. Стальные, ячейковые (шинные) свободностоящие порталы для напряжения 35-500 кВ:

1 - стойки; 2 - траверсы; 3 - тросостойки; 4 - молниеприемники; I - пролет портала; Н - высота портала

Для установки гибкой ошиновки широко распространены одно- и многопролетные П-образные порталы, состоящие из стоек и траверс. В отдельных случаях применяются для крепления ошиновки только стойки без траверс (рис. 14.3). Как правило, для ОРУ 35-220 кВ применяются комбинированные конструкции, а для ОРУ 330 кВ и выше - стальные. Конструкции под оборудование выполняются в сборном железобетоне. Металлоконструкции опор цинкуются или окрашиваются.

При проектировании в основном используются типовые конструкции опор и, при согласовании с подрядными организациями, могут быть запроектированы индивидуальные конструкции. Поэтому процесс проектирования опор для гибкой ошиновки, как правило, сводится к подбору типовых конструкций по реальным нагрузкам, зависящим от сечения проводов и климатических условий района расположения площадки ПС.

Стойки и траверсы стальных опор под ошиновку представляют собой решетчатые пространственные металлоконструкции с шарнирным соединением стоек с траверсами и жестким закреплением стоек на фундаментах. Траверсы стальных опор применяются также в комбинированных конструкциях, т. е. являются унифицированными. Стойки выполняются из вибрированного или центрифугированного железобетона, шарнирно соединены с траверсами и заделаны в грунте. Опоры 220 и 330 кВ имеют оттяжки. Конструкции под оборудование представляют собой отдельностоящие вибрированные железобетонные стойки, заделанные в грунте или в фундаментах стаканного типа.

Рис. 14.2. Комбинированные конструкции опор ОРУ под гибкую ошиновку: а, б - комбинированные, свободностоящие, ячейковые (шинные) порталы для напряжения 35-330 кВ; в - то же с оттяжками для напряжения 220 кВ; г - то же с оттяжками для напряжения 330 кВ; 1 - железобетонные центрифугированные (вибрированные) стойки; 2 - траверсы; 3 - тросостойки; 4 - молниеприемники; 5 - тросовые оттяжки

Все конструкции опор рассчитываются или проверяются на нагрузки в нормальном, монтажном и аварийном режимах.

При расчетах конструкций должны быть учтены возможности: подвески к траверсе до трех высокочастотных заградителей; установки молниеприемника на любой из стоек; действия горизонтальной нагрузки от тяжения проводов под углом к траверсе до 20° в обе стороны; приложения к траверсе в любой точке вертикальной ремонтно-эксплуатационной нагрузки; увеличения вертикальных нагрузок от ошиновки и оборудования при монтаже до значения, равного удвоенной массе монтируемой фазы или заградителя, а также увеличения горизонтального тяжения ошиновки при монтаже за счет возможной перетяжки провода на 10%.

Рис. 14.3. Типы опор (порталов) с нагрузками: а - одностоечная опора; б - однопролетный портал; в - многопролетный портал; г - однопролетный портал с консольными траверсами; д - многопролетный портал с оттяжками; е - однопролетный портал с оттяжками и консольными траверсами; S - тяжение проводов ошиновки со стороны ОРУ; S1- тяжение проводов заходов ВЛ; Q1, Q2 - нагрузки от масс проводов гирлянд ОРУ и ВЛ; Р1, Р2- нагрузки от давления ветра на провода и гирлянды ОРУ и ВЛ; So, Р0, Qo - соответственно тяжение, нагрузки от давления ветра и массы от грозозащитного троса со стороны ВЛ; L - пролет портала; Н и Н0- высота портала и тросостойки; I - вылет консоли

Расчет конструкций опор, фундаментов и оснований производят на нагрузки, сочетание которых вызывает наибольшее воздействие. Для опор с шарнирным соединением траверс со стойками нагрузки на стойки определяются как реакции траверс в местах опирания. При этом для учета неравномерности работы стоек свободностоящих опор нагрузки, приходящихся на стойку, увеличивается на 5%. Свободностоящие стойки, прикрепленные к фундаментам, и стойки опор с оттяжками, заделанные в грунт, рассматриваются как защемленные.

Расчет стоек. Стойка опоры (портала) в любой расчетной схеме испытывает воздействие вертикальных и горизонтальных сил, приложенных к опоре условно в двух плоскостях поперек проводов ошиновки, т. е. в плоскости портала и вдоль проводов ошиновки, т. е. перпендикулярно ему. Статический расчет стойки опоры сводится к определению изгибающих моментов, перерезывающих сил, нормальных сил и крутящих моментов.

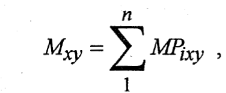

Изгибающий момент в плоскости действия нагрузок представляет собой алгебраическую сумму моментов от каждой нагрузки, приложенной выше рассматриваемого сечения:

где п - количество нагрузок; ху - плоскость действия нагрузки; Рi - вид нагрузки.

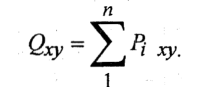

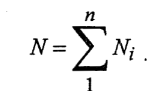

Перерезывающая сила равна алгебраической сумме всех горизонтальных и горизонтальных проекций наклонных сил, действующих на стойку в направлении вдоль или поперек проводов выше рассматриваемого сечения:

Нормальная сила определяется как сумма вертикальных и вертикальных проекций наклонных сил, действующих на стойку выше рассматриваемого сечения:

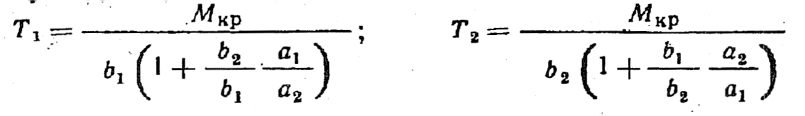

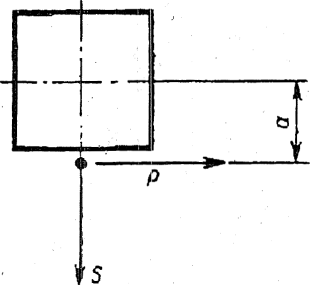

Крутящий момент, действующий на стойку любого сечения, равен произведению горизонтальной силы на расстояние а от этой силы до оси сечения стойки (рис. 14.4):

![]()

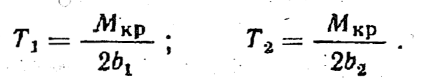

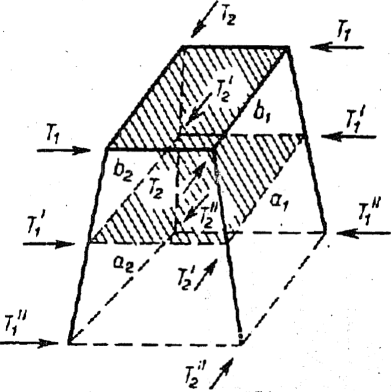

Крутящий момент, действующий на четырехгранную стойку, может быть заменен действием двух пар сил Τ1 и Т2 (рис. 14.5), которые определяются по формулам

Для призматических стоек с параллельными или наклонными поясами при соотношении b3/b2 — а1\а2 вышеприведенные формулы принимают вид

Различают два типа стоек опор, характеризуемых по их деформативности: гибкие - на прогибы которых оказывают существенное влияние вертикальные силы, к ним относятся железобетонные стойки опор; жесткие - на прогибы которых почти не оказывают влияние вертикальные силы при отклонении стоек от вертикали, к ним относятся свободностоящие металлические опоры башенного типа.

Рис. 14.4. Определение крутящего момента, действующего на стойку любого сечения

Рис. 14.5. Действие крутящего момента на четырехгранную стойку

Расчет стальных стоек производится по недеформированой схеме.

Расчет железобетонных стоек производится по деформированной схеме, т. е. с учетом дополнительных моментов от вертикальных сил на прогибах и увеличения прогибов от вертикальных сил. При этом проверка стоек на продольный изгиб в плоскости действующего момента не требуется. При расчете свободностоящих железобетонных стоек высотой менее 10 м дополнительные изгибающие моменты от вертикальных сил на стрелах прогиба допускается учитывать постоянным коэффициентом 1,1, вводимым на изгибающие моменты от горизонтальных и неуравновешенных вертикальных нагрузок.

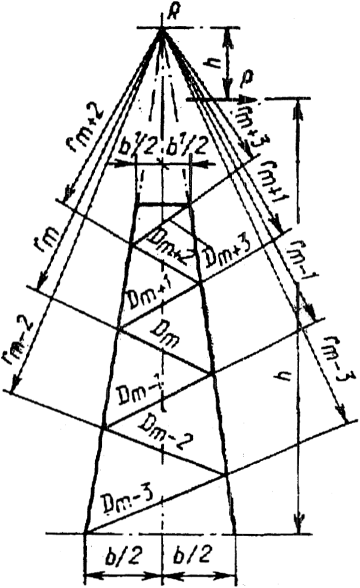

Стальные опоры проектируются, как правило, в виде пространственных решетчатых стоек и траверс из уголков, соединяемых на сварке или на болтах. После определения всех усилий, действующих на опору в целом, производится определение усилий, действующих в отдельных элементах опор.

Пространственные конструкции опор с параллельными гранями или с гранями, тангенс угла наклона которых составляет не более 0,2 к оси конструкции, рассчитываются путем разложения усилий на плоские грани. Усилия в элементах плоской грани определяются по приводимым ниже формулам.

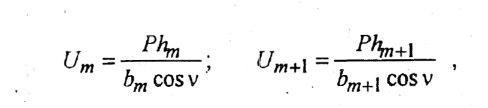

Для грани с треугольным расположением раскосов решетки (рис. 14.6) усилия в поясах в сечении т-т составляют

где hm и hm+1 - моментные плечи; bт и bт+1 - расстояния между поясами фермы.

Рис. 14.6. К расчету усилий в поясах грани стойки при воздействии горизонтальной силы

Рис. 14.7. Определение усилий в раскосах грани стойки с треугольной решеткой при воздействии горизонтальной силы

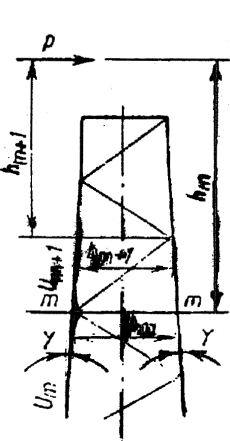

Усилия в раскосах (рис. 14.7) определяются по методу моментальных точек:

![]()

где MR - момент внешних сил относительно моментной точки R; г - плечо элемента Dm относительно моментной точки.

Подбор сечений элементов, а также расчет и конструирование их соединений производится по действующим нормам.

Комбинированные опоры состоят из железобетонных стоек и металлических траверс. К этой же категории опор относятся молниеотводы и прожекторные мачты, стойки которых выполнены в железобетоне.

Железобетонные элементы проверяются на усилия, полученные из статического расчета. Проверка осуществляется путем сравнения этих усилий с предельными усилиями, характеризующими прочность данного элемента в проверяемом сечении.

Расчет железобетонных стоек комбинированных опор производится по первой и второй группам предельных состояний.

Расчет по первой группе - по несущей способности - предусматривает расчеты на прочность и на устойчивость.

Расчет по второй группе - пригодности к нормальной эксплуатации - предусматривает расчеты по деформациям и перемещениям (прогибы, углы поворота, крены) и по образованию и раскрытию трещин.

При расчете по первой группе усилия определяются на воздействие расчетных нагрузок.

При расчете на прочность свободностоящих стоек усилия в них определяются с учетом деформированного состояния. Принято, что для массовых (типовых) опор угол наклона стойки при действии нормативных горизонтальных нагрузок за счет деформации грунта основания не должен превышать 0,01 рад, а для индивидуальных опор - 0,02 рад.

При расчете конструкций по второй группе учитывается воздействие нормативных нагрузок, при этом трещинообразование и раскрытие трещин проверяется только для нагрузок нормального режима.

Расчет по трещинообразованию производится: при действии ветровой нагрузки повторяемостью 1 раз в год и при применении в качестве продольной арматуры высокопрочной проволоки и спиральных семипроволочных арматурных канатов; при действии постоянных и временных длительных нагрузок и при применении арматуры из сталей любых марок.

Расчет по раскрытию трещин производится: при действии постоянных и временных длительных нагрузок в элементах опор со стержневой арматурой классов от А-1 до A-V (AT=V) включительно и с обыкновенной арматурной проволокой классов В-I и Вр-I, при этом размер раскрытия трещин в агрессивных средах не должен превышать 0,1 мм, в неагрессивных или в агрессивных средах, но со специальным антикоррозионным покрытием - 0,2 мм; при действии постоянных и временных длительных нагрузок в элементах опор со стержневой арматурой классов AT-VI и выше, с высокопрочной проволокой классов В-II и Вр-II и арматурными канатами при диаметре проволоки 4 мм и более в агрессивных и неагрессивных средах раскрытие трещин не допускается.

Расчет по образованию и раскрытию трещин элементов железобетонных опор прямоугольной, двутавровой и других форм сечений производится в соответствии с указаниями “Руководства по проектированию предварительно напряженных железобетонных конструкций из тяжелого бетона” и других нормативных документов.

Опоры под оборудование предназначены для установки и крепления на них различного оборудования высокого напряжения - выключателей, разъединителей, делителей напряжения, трансформаторов тока и напряжения, разрядников, опорных изоляторов и других, при этом подземная и надземная части конструкции в большинстве случаев представляют собой одно целое.

В грунтах, позволяющих устанавливать стойки в сверленые котлованы, последние выполняются диаметрами 450, 650 и 800 мм. Пазухи котлованов заполняют песчано-гравийной смесью или бетоном. При невозможности выполнить котлован сверлением стойки устанавливают в открытый котлован, при этом в качестве опорного элемента применяют башмак стаканного типа и при необходимости - ригель.

Рис. 14.8. Установка стоек под оборудование: а - в сверленый котлован при непучинистых грунтах; б - то же при пучинистых; в - в отрытый котлован; 1 - стойка призматическая; 2 - щебеночная подготовка; 3 - заполнение пазух; 4 - обетонирование низа стоек; 5 - песчано- гравийная смесь; 6- противопучинистое обертывание стоек рубероидом или полиэтиленовой пленкой; 7 - сборный фундамент стаканного типа; δ - ригель

При применении конструкции в пучинистых грунтах практикуется заделка низа стоек в монолитный бетон, заливаемый в нижнюю часть сверленого котлована, или бетонировка опорных башмаков

при отрытых котлованах. Заделки обоих видов, выполняемые ниже глубины промерзания, препятствуют морозному выпучиванию конструкции.

На рис. 14.8 приведены различные варианты конструкции под оборудование и их заделок в грунте, причем под каждый аппарат предусматривается одна, две, три и более стоек.

Расчетная схема конструкции под оборудование представляет собой консольную стойку, защемленную в грунте. Статический расчет стоек производится по методике расчета железобетонных опор, и при этом следует иметь в виду, что оборудование высокого напряжения очень чувствительно к неравномерным деформациям - осадкам или выпучиванию, которым может подвергаться строительная конструкция в просадочных, засоленных, пучинистых и других грунтах. Превышение нормативных значений этих деформаций (см. табл. 14.2) может вызвать нарушение в работе оборудования и, как следствие, отключение потребителей. Поэтому особое внимание при проектировании должно быть уделено изучению свойств грунтов и заделок в них конструкций под оборудование.

Фундаменты опор под ошиновку. Конструкции типовых фундаментов выбираются в соответствии с конструкцией опоры, действующей на фундамент нагрузкой и характеристиками грунтов оснований.

Стальные свободностоящие опоры имеют, как правило, под каждый пояс отдельные фундаменты из сборных грибовидных подножников или свай.

Железобетонные стойки опор заделываются в грунт, и нижняя часть стоек с подкладной плитой и ригелями рассматривается как фундамент.

В случаях, когда при конкретном проектировании применение обычных типовых конструкций малоэффективно, могут быть рекомендованы нетиповые фундаменты в виде сборных грибовидных подножников с круглой плитой и цилиндрической стойкой или буронабивные фундаменты с уширенной пятой.

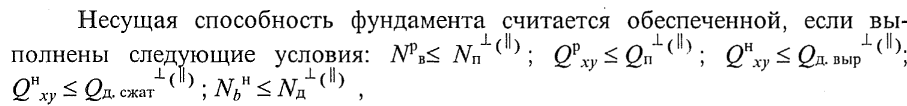

Основания фундаментов рассчитываются по методу предельных состояний на вырывание, сжатие и действие горизонтальных сил.

Расчет типовых фундаментов произведен на нагрузки от типовых опор из условия заделки их в сухих и обводненных грунтах с уровнем грунтовых вод на 1,0 м ниже отметки планировки земли в месте установки фундамента.

где Nвр - расчетное значение вырывающей силы на стойку опоры; QrXu, - расчетное значение горизонтальной нагрузки поперек или вдоль проводов на стойку опоры; QHxy - нормативное значение горизонтальной нагрузки на стойку; Ν1Η - нормативное значение вырывающей нагрузки; N - предельная вырывающая нагрузка при опрокидывании стойки поперек или вдоль проводов: Qд. выр - предельная горизонтальная нагрузка при опрокидывании стойки поперек или вдоль проводов; Qn. выр - допускаемая горизонтальная нагрузка на вырываемый подножник при опрокидывании стойки поперек проводов; Nд(1) - допускаемая вертикальная нагрузка.