ГЛАВА ВТОРАЯ

ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА И СХЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

5. ПЕРЕКЛЮЧАЮЩАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ СТУПЕНЧАТОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

а) Переключатели ответвлений с относительно низкими скоростями срабатывания

Конструкция устройств переключения ответвлений трансформаторов во многом определяется характером работы механизма, приводящего в действие переключатель. В зависимости от конструкции привода различают три основные группы переключающих устройств: 1) приводимые в действие от электродвигателя через соответствующий передаточный механизм; 2) работающие от электромагнита и 3) быстродействующие, работающие от механического источника аккумулированной энергии (пружина, груз). Особенности прохождения процесса переключения, присущие отдельным группам переключающих устройств, а также требования надежности заставляют в каждом случае применять свою коммутационную аппаратуру.

Так как скорости срабатывания переключателей с электродвигательным приводом составляют несколько секунд и электродвигатель работает все время, пока длится цикл переключения, то в случае его остановки контакты переключателя и вся аппаратура будут находиться в промежуточном положении длительное время. Поэтому токоограничивающее сопротивление у таких переключателей также должно быть рассчитано на длительное обтекание током. Поэтому переключатели первой группы обычно применяются в сочетании с индуктивными токоограничивающими сопротивлениями и используются на трансформаторах средних мощностей для многоступенчатого регулирования напряжения.

Вторая группа переключающих устройств, работающих от электромагнитного привода, применяется для регуляторов напряжения с малым числом ступеней регулирования и омическими сопротивлениями. Переключающие устройства третьей группы более сложны по конструкции и поэтому рассматриваются отдельно.

В переключателях с электродвигательным приводом наибольшее распространение получил принцип кругового вращения подвижных контактов. Неподвижные контакты (их число равно числу ответвлений обмотки трансформатора) располагаются по наружной или внутренней поверхности изолированного цилиндра. В зависимости от назначения такие переключатели могут быть трехфазными или однофазными. Подвижные контакты закрепляются на валу, при повороте которого на определенный угол они перемещаются по неподвижным и осуществляют переключение ответвлений обмотки. Все три фазы устройства переключаются одновременно.

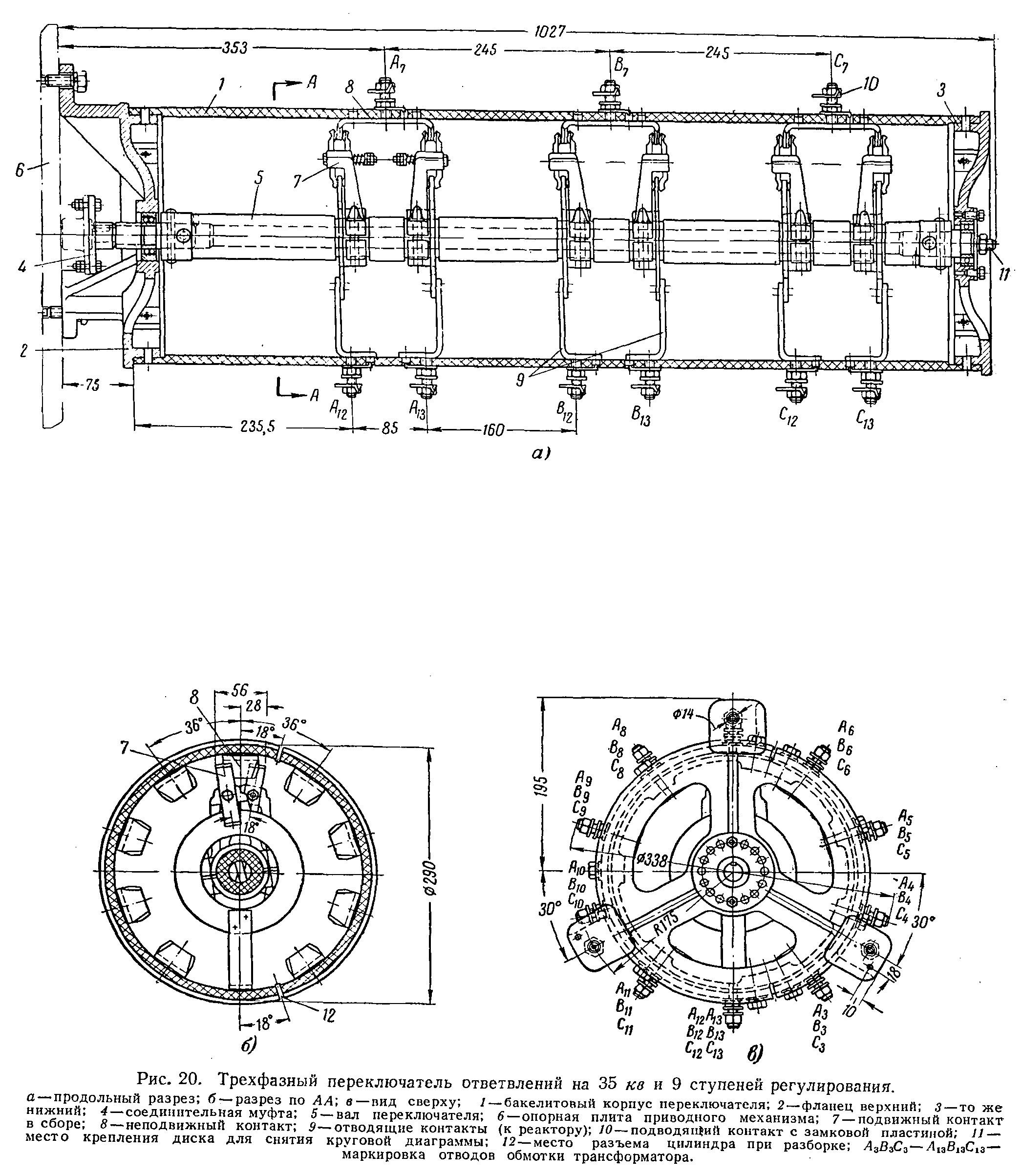

На рис. 20 показан разрез переключателя ответвлений на девять ступеней регулирования, применяемого для понижающих трансформаторов типа ТМН, 35/6—110 кВ, встроенного в обмотку 35 кВ. Переключатель монтируется вертикально в отдельном баке с маслом, укрепленном на стенке бака трансформатора, и закрепляется на нижней плоскости опорной плиты 6 приводного механизма. На верхней части плиты монтируются приводной механизм и электродвигатель с пусковой аппаратурой. Вал переключателя 5 приводится в действие от конической зубчатой передачи приводного механизма через соединительную муфту 4. На валу расположены три пары (по числу фаз) подвижных контактов 7, к которым через отводы 9 подключены провода, идущие от реактора. Каждый подвижный контакт состоит из двух отдельных частей, с одной стороны охватывающих диск, соединенный с отводом, а другой стороной охватывающих неподвижные контакты.

Нажатие контактов обеспечивается соответствующими пружинами. Оба подвижных контакта жестко закреплены под углом 18° друг к другу (см. разрез по АА, рис. 20,б), благодаря чему достигаются поочередность их движения и достаточное перекрытие подвижных контактов в положении моста. Такие переключатели рассчитаны на ток до 150 а, они применяются при соединениях обмоток по схеме рис. 1,а и устанавливаются на трансформаторах мощностью от 1 000 до 5 600 кВА. Для более мощных трансформаторов такие переключатели оказываются непригодными, так как процесс переключения здесь сопровождается значительным обгоранием контактов. Поэтому для двухобмоточных трансформаторов мощностью 7 500—60000 кВА или трехобмоточных мощностью 10 000—75 000 кВА в дополнение к переключателю устанавливают вспомогательные контакторы, включение которых было показано пунктиром на рис. 1,а. В этих случаях конструкция самого переключателя может быть более легкой, так как разрыв тока при коммутации осуществляется вспомогательным контактором. Переключатель, осуществляющий холостые переключения без искрения, помещается в общем баке трансформатора и закрепляется на верхних консолях магнитопровода; контакторы выносятся в отдельный отсек, наполненный маслом. Токоограничивающее сопротивление — симметрично включенный реактор—представляет собой трехфазную индуктивную катушку со стальным сердечником, имеющим зазоры. Одним из недостатков таких реакторов является их сравнительно большая мощность (до 2,5% мощности трансформатора). В зависимости от принятой компоновки переключающего устройства реактор устанавливается либо на верхних, либо на нижних ярмовых балках магнитопровода сбоку фазы А.

Применение индуктивного токоограничивающего сопротивления позволяет использовать сравнительно простую и надежную в работе конструкцию переключающего устройства. Аппаратура переключения имеет изоляцию на напряжение 35 кВ, и поэтому регулировочные витки для обмоток трансформаторов с напряжением 110 кВ должны располагаться в нейтрали. Переключающее устройство состоит из следующих основных частей: трех сдвоенных переключателей, собранных на одной раме, трех пар контакторов, установленных на одной плите, трехфазного реактора и приводного механизма типа ПДП-1.

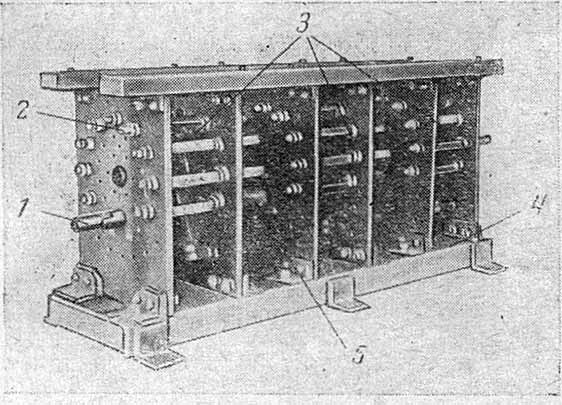

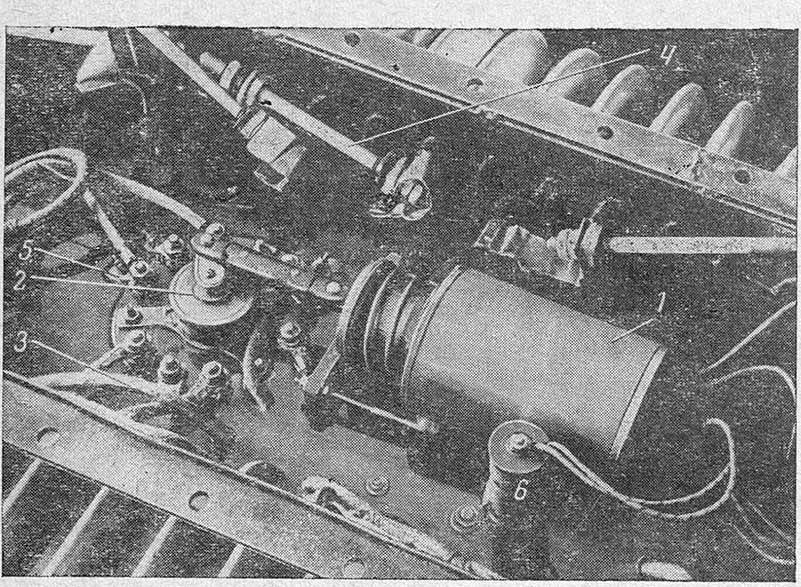

Ответвления от регулировочных секций обмотки трансформатора присоединяются к неподвижным контактам одного из сдвоенных переключателей, общий вид

которого показан на рис. 21. В каждом таком переключателе имеется два подвижных контакта, находящихся в рабочем положении на одной и той же ступени регулирования. В процессе переключения подвижные контакты попеременно переводятся на соседние ступени; движение через соответствующее устройство кинематики задается приводом. Переключение ответвлений происходит одновременно на трех фазах.

Рис. 21. Внешний вид сдвоенного переключателя ответвлений на 9 положений регулирования.

1 — муфта шарнира переключателя; 2 — неподвижные контакты; 3 — сдвоенные переключатели ответвлений; 4 — опорная плита; 5 — вал переключателя.

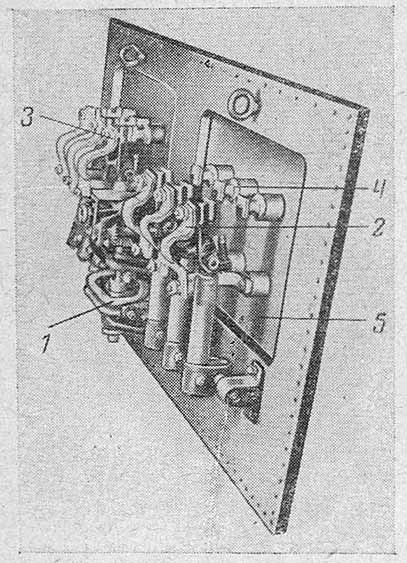

Переключение контакторов (предшествует движению переключателя) осуществляется от вертикального вала, связанного с кулачковым механизмом, установленным на панели контакторов (рис. 22). При вращении кулачок, попеременно поднимая и опуская рычаги, отключает и включает правую или левую труппу контакторов. Так как износ контакторов вследствие разрыва ими тока короткозамкнутой секции будет больше, чем переключателей, то для их осмотра камеру контакторов снабжают крышкой, после снятия которой открывается свободный доступ к контакторам.

Рис. 22. Опорная плита с контакторами для многоступенчатого переключателя.

1 — приводной кулачковый механизм; 2 — правая группа контакторов (разомкнута); 3 — то же левая группа; 4 — неподвижные контакты; 5 — опорная плита.

При работе переключающего устройства от электродвигательного привода полное переключение со ступени на ступень для переключателей, оборудованных контакторами, длится около 3 сек, а для переключателей без контакторов — до 1,5 сек.

Переключатели второй группы (с электромагнитным приводом) чаще всего применяются для небольших распределительных трансформаторов. Вследствие малых разрывных мощностей здесь может быть применена довольно легкая и компактная аппаратура переключения.

Такие переключатели выполняются как для одноступенчатого, так и для многоступенчатого регулирования напряжения. В одноступенчатых переключателях используется возвратно-поступательное движение сердечника электромагнита, приводящее в действие контактор. Последний соединяется с моментным пружинным механизмом, позволяющим осуществить быстродействующее переключение (время перехода со ступени на ступень составляет 0,2—0,3 сек). Поэтому имеется полная возможность применить для таких переключателей в качестве токоограничивающих омические сопротивления, небольшие по величине.

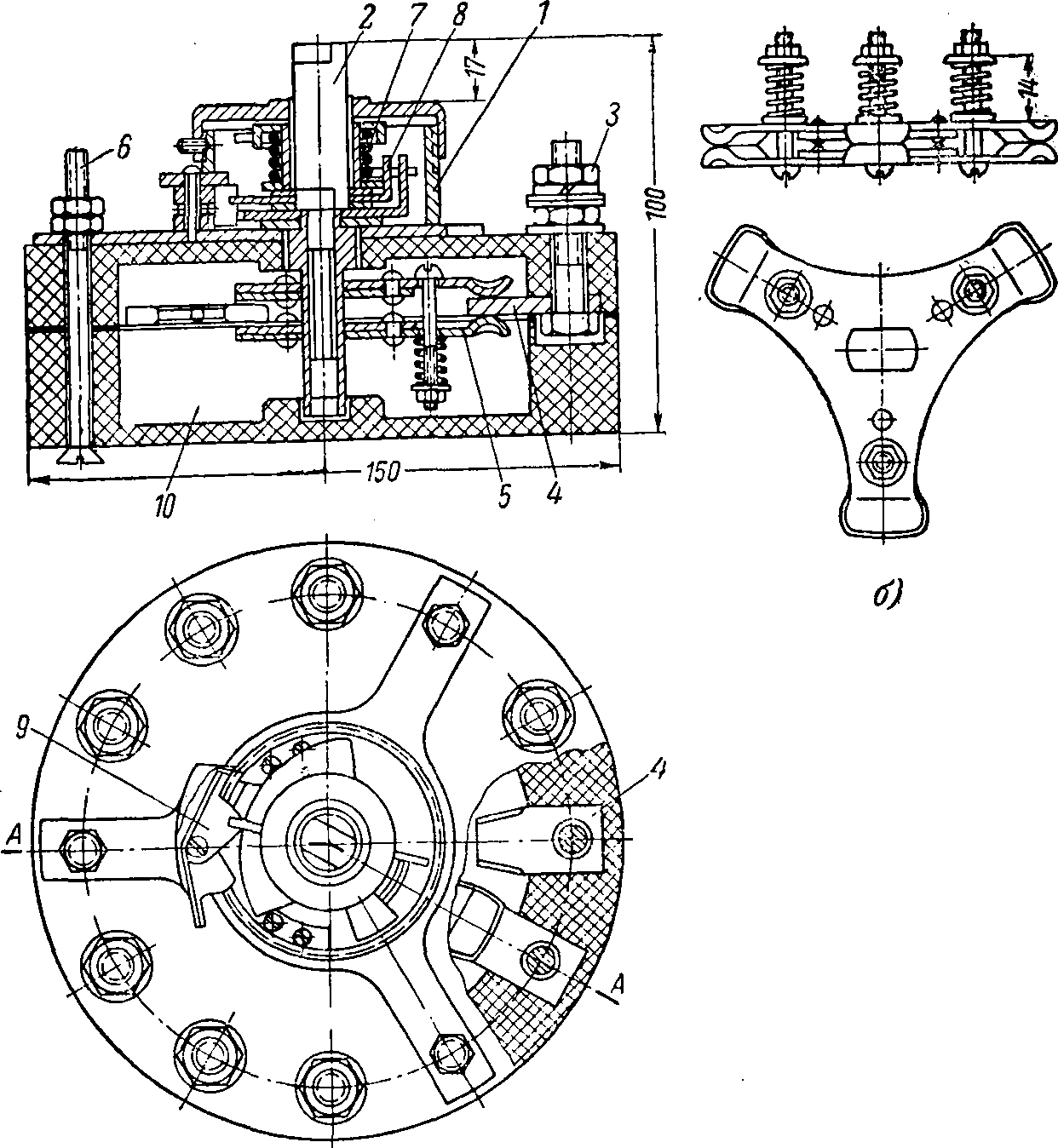

Разрез такого переключателя для регулирования напряжения одной ступенью в 5% для трансформаторов 6—10 кВ показан на рис. 23. Переключатель снабжен одним подвижным контактом, выполненным в форме звезды, и переключает одновременно все три фазы обмотки трансформатора. Вся аппаратура переключения может быть помещена в общем баке трансформатора, так как само переключение и разрыв дуги происходят в изолированном объеме масла, заключенном внутри переключателя,

Соленоид включения, переключатель и токоограничивающие сопротивления закрепляются на верхней части магнитопровода, как показано на рис. 24. Такое расположение переключателя не требует увеличения размеров бака трансформатора и поэтому не вызывает его удорожания.

Рис. 23. Переключатель ответвлений одноступенчатый.

а — разрез переключателя (по АА) и вид сверху; б — подвижные контакты (звезда) переключателя; 1 — корпус переключателя; 2 — приводной вал; 3 — крепление отводов обмотки; 4 — неподвижный контакт; 5 — разжимные щеки подвижного контакта (звезды); 6 —болтовое крепление дисков переключателя; 7 — пружина; 8 — щека; 9 — собачка; 10 — камера переключателя.

Основным недостатком устройств, работающих с электромагнитным приводом, является длительное обтекание электромагнита током в одном из рабочих положений. При этом электромагнит не только нагревается, но и потребляет достаточно большую мощность из сети, что нежелательно.

Рис. 2 4. Расположение переключающей аппаратуры в баке небольшого распределительного трансформатора типа ТСМН.

1 —электромагнит включения; 2 — переключатель отводов; 3 — ответвления обмотки ВН; 4 —выводы обмотки НН съемной конструкции; 5 — омическое токоограничивающее сопротивление; 6 — добавочное сопротивление.

Двухступенчатое регулирование напряжения, как правило, требует применения двух электромагнитов. Такое регулирование нельзя считать целесообразным, так как при наличии двух электромагнитов более выгодно осуществить многоступенчатое переключение (с числом ступеней до 6—8), что значительно повышает эффективность регулирования напряжения в сети.

При этом один электромагнит переключает в одном направлении, например только на повышение напряжения, а другой работает в обратном направлении. Оба электромагнита возбуждаются только на момент переключения; в рабочих положениях электромагниты отпущены, а их сердечники под действием возвратных пружин устанавливаются в исходное положение. Для приведения в действие переключателя (обычно с круговым вращением подвижных контактов) используется храповой передаточный механизм, отдельный для каждого электромагнита.

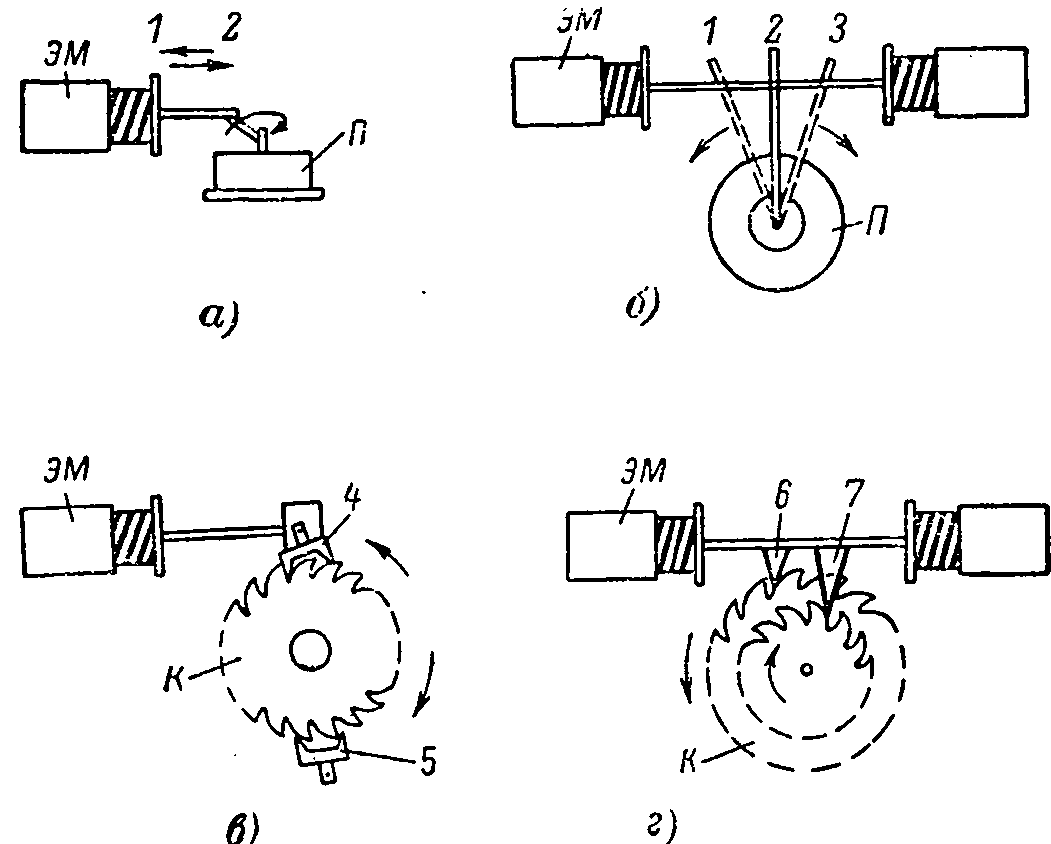

Рис. 25. Конструкция переключателей с электромагнитным приводом для распределительных регулируемых трансформаторов напряжением 6 — 10 кВ.

а — для одноступенчатых переключателей с одним электромагнитом; б — для двухступенчатых переключателей с двумя электромагнитами; в — с одним электромагнитом для многоступенчатого регулирования; г — с двумя электромагнитами; ЭМ — электромагнит; П — переключатель; К — зубчатое колесо; 1, 2, 3 — крайние рабочие положения переключателей; 4, 5 — вспомогательное устройство для механического реверса переключателя; 6, 7 — толкатели зубчатых колес.

Возможные варианты исполнения переключателей с электромагнитным приводом для трансформаторов первого и второго габаритов (разработанные АФ ВНИИЭМ) показаны на рис. 25. Наименее целесообразной следует признать двухступенчатую конструкцию с двумя электромагнитами (рис. 25,б), которая предусматривает постоянное нахождение под напряжением хотя бы одного электромагнита (положение 1 или 5) или обоих в положении 2. При переключениях из этого среднего положения в начальный момент имеют место 4.

Также значительные противодействующие усилия, возникающие в электромагнитах. В конструкции многоступенчатого переключателя с одним электромагнитом (рис. 25,в) встречаются с большими трудностями при выполнении вспомогательных устройств, осуществляющих реверс переключателя. Наибольшее распространение может найти схема многоступенчатого переключателя, выполненная с двумя электромагнитами (рис. 25,г). Как уже указывалось, электромагниты возбуждаются только для выполнения переключений, что выгодно отличает эту конструкцию от остальных. Аналогичные переключатели (на токи до 150 а) с двумя отдельными храповыми механизмами и вращающимся барабаном применяются также рядом зарубежных фирм, изготовляющих трансформаторы малых и средних мощностей для сетей напряжением 7,2—13,2 кВ.