Для управления выключателем МГ-35 в исполнении для наружной установки применяется электромагнитный привод, установленный в шкафу, типа ШПС-20 (рис. 54). Кроме собственно привода (типа ПС-20), в шкафу устанавливаются: контактор типа КМВ-521 для управления силовой частью привода, зажимы для присоединения проводов от встроенных трансформаторов тока выключателя, цепей управления и сигнализации, а также электронагреватель. Кнопка ручного отключения выведена на переднюю дверь шкафа. В основании шкафа имеются специальные муфты, предназначенные для подвода кабеля.

Привод (рис. 55) состоит из корпуса с механизмом, магнитной системы и основания. Корпус механизма состоит из двух вертикальных, параллельно расположенных стальных щек, которые приварены к массивной плите, являющейся одновременно верхней частью магнитопровода включающего электромагнита. Параллельные щеки корпуса служат базой для неподвижных центров механизма привода. К корпусу прикреплен также отключающий электромагнит.

На передней части привода крепятся вспомогательные контакты, которые при помощи тяг соединены с главным валом механизма привода.

Магнитная система расположена в средней по высоте части привода. Верхней и нижней частями магнитопровода служат соответственно плита корпуса механизма и верхняя часть литого основания.

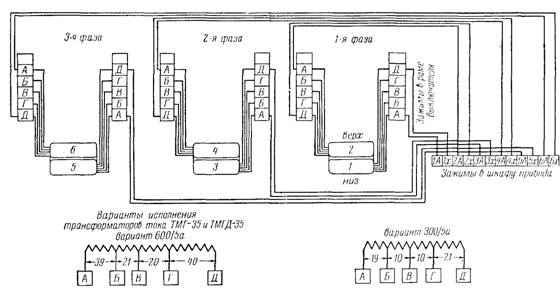

Рис. 53. Схема соединении ответвлений и проводки трансформаторов тока.

Рис. 54. Привод типа ШПС-20.

1 — кнопка ручного отключения; 2 — зажимы управления и сигнализации; 3— болт заземления; 4—зажимы для присоединения трансформаторов тока; 5 — проводка к трансформаторам тока и электронагревателям; 6 — вспомогательные контакты (сигнальные); 7 — вспомогательные контакты (блокировочные); 8 — кабельные муфты; 9 — электронагреватель; 10 — контактор; 11 — муфта.

Рис. 55. Привод типа ПС-20.

1 — отключающий электромагнит; 2 — кнопка ручного отключения; 3 — вспомогательные контакты (блокировочные); 4 — вспомогательные контакты (сигнальные); 5 — включающий электромагнит; 6 — якорь включающего электромагнита; 7- рычаг ручного включения; 8 — съемная труба для ручного включения.

Средняя часть магнитопровода выполнена в виде цилиндра из листовой стали, который одновременно является кожухом, предохраняющим обмотку включающего электромагнита от возможных механических повреждений. Внутренняя поверхность обмотки защищена от движущегося сердечника тонкостенной металлической гильзой.

Подвижная часть магнитной системы состоит из цилиндрического сердечника из мягкой стали с ввернутым в него штоком, который проходит через отверстие в нижней плите корпуса механизма и воздействует на ролик механизма свободного расцепления. Для предотвращения прилипания сердечника после включения током на нижней части плиты корпуса привинчена латунная шайба, а на шток надета отжимающая пружина. Основание расположено в нижней части привода и представляет собой чугунную отливку. При помощи четырех стяжных болтов корпус механизма вместе с цилиндрическим кожухом магнитопровода крепится к основанию привода.

Внутри основания под сердечником расположены резиновые прокладки, служащие буфером для падающего сердечника (после окончания включения). В нижней части основания в виде приливов имеются два подшипника для рычага ручного (неоперативного) включения. Для производства ручного включения на конец рычага надевается газовая труба 1,25, длиной около 1,5 м, с помощью которой рычаг поворачивается вниз. При этом ролик рычага катится по нижнему торцу сердечника и поднимает его вверх, производя включение. Для снятия рычага ручного включения достаточно отвернуть в нем стопорный винт и вынуть освобожденную им ось.

Принцип действия привода.

На рис. 56 показаны различные положения механизма привода в процессе работы.

Механизм привода (рис. 56, а) состоит из оси 1 с приводным рычагом 2; серьги 3 с квадратной осью 4, в которую ввинчивается тяга к выключателю; оси 5 с роликом 6; удерживающей защелки 7; серег 8, 9, 10 и 11; рычага с тягой 12, насаженного на ось 13. На ось 13 насажен также рычаг 14. Оси 1 к 13 — неподвижны.

Взаимное расположение звеньев механизма привода подобрано таким, что усилие, действующее на механизм привода со стороны выключателя, приведенное к рычагу 14, значительно уменьшается, облегчая тем самым работу отключающего электромагнита.

Рис. 56. Схемы различных положений механизма привода ПС-20.

Упор 15, удерживающий серьги 10 и 11 в положении, переведенном за мертвое положение, выполнен в виде

винта. Ввинчиванием или вывинчиванием винта можно постепенно регулировать степень перевода серег за мертвое положение и, следовательно, изменять усилие, требуемое от отключающего электромагнита.

Система звеньев 3, 8, 9, 10, 11, 12 вместе с роликом представляет собой механизм свободного расцепления привода, обеспечивающий освобождение выключателя для отключения не только из полностью включенного положения, но и из любого промежуточного положения.

На рис. 56, а показано отключенное положение механизма привода, при котором он готов к операции включения.

Включение происходит при питании током обмотки включающего электромагнита. При этом подтягивается сердечник, шток которого 16, выбрав небольшой зазор, упирается в ролик 6 и поднимает его вверх. Усилие, воспринимаемое роликом 6, передается через тягу 3 приводному рычагу 2, который поворачивается на угол 42° вокруг оси 1.

На рис. 56, б изображено промежуточное положение механизма привода в процессе включения.

Концы оси 5, скользя по внутреннему контуру удерживающей защелки 7, отводят ее влево. В конце включения защелка под действием пружины 17 заскакивает под ось 5.

В процессе включения ось 5 переводится немного выше (1,5—2 мм) удерживающей защелки, чем обеспечивается ее надежное западание.

Таким образом, механизм привода приходит во включенное положение, изображенное на рис. 56, в. В конце включения цепь обмотки включающего электромагнита разрывается контактором, управляемым специальным вспомогательным контактом, и сердечник включающего электромагнита вместе со штоком падают вниз на резиновые прокладки, установленные в основании привода (рис. 56, г).

Ручное отключение осуществляется путем нажатия кнопки, выведенной наружу шкафа. Дистанционное отключение происходит при питании обмотки отключающего электромагнита, цепь которой замыкается либо контактами ключа управления (при оперативном отключении), либо контактами защитного реле (при автоматическом отключении), либо дистанционной кнопкой.

Сердечник отключающего электромагнита, притягиваясь к контрполюсу, ударяет своим бойком по концу рычага 14 (рис. 56, а) и поворачивает его вокруг оси 13. При повороте рычаг 14 своим зубом увлекает за собой рычаг с тягой 12, который, в свою очередь, выводит серьги 10 и 11 из мертвого положения. При этом временно неподвижный центр О оказывается свободным, и механизм привода отключается под действием пружин выключателя.

В процессе отключения механизма привода (рис. 56, д) ось 5 соскальзывает с удерживающей защелки 7 и опускается вниз; к этому моменту цепь обмотки отключающего электромагнита разрывается вспомогательным контактом, приводимым в движение от оси 1, и сердечник электромагнита, возвращаясь в исходное положение, освобождает серьги 8, 9, 10 и 11 от принудительного состояния, препятствующего «складыванию» механизма (рис. 56, е). Механизм специальными пружинами приводится в исходное положение, изображенное на рис. 56, а.

Специальный профиль на внутреннем контуре удерживающей защелки 7 не позволяет механизму привода сложиться до тех пор, пока ось 5 не станет против выреза на защелке, что позволяет сердечнику включающего электромагнита «подхватывать» выключатель при повторном включении только из полностью отключенного положения. Вспомогательные контакты в цепи управления включением отрегулированы так, что замыкаются в самом начале отключения.

Таким образом, если отключение выключателя происходит от реле в момент, когда рукоятка ключа управления находится еще в положении «включено», то сердечник включающего электромагнита снова подтягивается и притом до полного складывания механизма. При этом сердечник срабатывает вхолостую и остается в подтянутом положении до момента размыкания цепи включения ключом управления (рис. 56, е).

Конструкция механизма привода исключает надобность в специальной блокировке против «прыгания» (см. ниже).

Электрическая схема управления приводом. Электрическая схема привода обеспечивает возможность дистанционного управления приводом. Дистанционное управление сводится к электрическому воздействию со щита на включающий (ЭВ) или отключающий (ЭО) электромагниты привода. Такое воздействие называется командой. Команда может быть подана вручную с помощью так называемого ключа управления (КУ) или автоматически от соответствующих реле. Команда может быть либо прямая, либо косвенная. В первом случае контакты ключа управления (или контакты реле) непосредственно замыкают цепь катушки электромагнита привода; во втором случае, когда мощность, потребляемая катушкой, относительно велика, контакты ключа управления (или реле) замыкают цепь катушки промежуточного включающего аппарата (контактора К), который, в свою очередь, замыкает цепь катушки привода. В электромагнитных приводах на отключение подается прямая команда, а на включение — косвенная.

Электрическая схема электромагнитного привода должна, кроме того, удовлетворять следующим основным требованиям:

- Катушки электромагнитов включения и отключения привода рассчитаны на кратковременное протекание тока, поэтому при подаче команды их цепь должна замыкаться на короткое время и автоматически размыкаться после завершения операции.

- В схеме (или в конструкции привода) должны быть предусмотрены меры, предотвращающие возможность многократного повторного включения и отключения выключателя. При подаче команды на включение и наличии в цепи выключателя короткого замыкания произойдет сначала включение, затем отключение под действием релейной защиты и, если к этому времени оператор не успеет снять команду на включение, то выключатель повторно включится и т. д., т. е. произойдет так называемое «прыгание» выключателя, что может привести к его повреждению. Как показано выше, в приводе ПС-20 отсутствие «прыгания» обеспечивается самой конструкцией привода.

- В схему в качестве составной ее части должна входить сигнализация положения выключателя, так как оператор не видит управляемого выключателя. Необходимо, чтобы до подачи команды на посту управления был сигнал, указывающий положение выключателя, а после подачи команды на пост управления был подан обратный сигнал, свидетельствующий об исполнении команды и одновременно указывающий новое положение выключателя.

- Так как выключатель может отключаться не только по ручной команде, но и от реле, то в схеме привода должна быть предусмотрена сигнализация автоматических отключений, отличающаяся от сигнализации при отключении с помощью ключа управления.

В приводе ПС-20 перечисленные требования удовлетворяются следующими средствами:

Первое требование удовлетворяется тем, что в цепь управления последовательно включены вспомогательные контакты (блок-контакты), механически связанные с положением выключателя и размыкающие соответствующую цепь управления в конце операции.

Второе требование удовлетворяется конструктивными мерами, как описано выше.

Третье требование удовлетворяется введением в конструкцию привода вспомогательных (сигнальных) контактов, механически связанных с положением выключателя, и наличием цветных сигнальных ламп, включенных последовательно с указанными контактами.

Четвертое требование удовлетворяется введением специальной «аварийной» лампы (окрашенной особым цветом) и включенной в схему таким образом, что последовательно с ней, кроме сигнальных контактов привода, включены специальные сигнальные контакты ключа управления, обеспечивающие зажигание этой лампы только при автоматическом отключении (от реле).

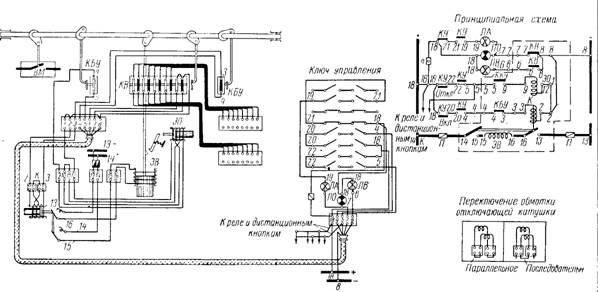

На рис. 57 показаны принципиальная и монтажная схемы привода ПС-20. Проследим по принципиальной схеме, как осуществляются операции включения, отключения от ключа управления и отключения от реле.

Включение.

На принципиальной схеме показано состояние элементов схемы, соответствующее отключенному с помощью ключа управления положению выключателя; при этом горит сигнальная лампа ЛО, так как вспомогательные контакты 7—8 замкнуты. При повороте ключа управления на включение его контакты принимают следующие положения: контакты 18—20, 20—4, 21—19 замыкаются, контакт 18—21 размыкается (контакты 18— 22 и 22—5 остаются разомкнутыми).

Рис. 57. Электрическая схема управления приводом ПС-20.

При этом подается напряжение к концам 3—2 катушки электромагнита контактора К, который срабатывает и замыкает свои контакты 14—15 и 13—16, тем самым замыкая цепь катушки включающего электромагнита ЭВ, в результате чего происходит включение выключателя. К концу операции включения контакты привода 4—3 и 7—8 размыкаются, а контакты 5—9 и 6—8 замыкаются: при этом размыкается цепь катушки контактора К, вследствие чего его контакты 14—15 и 13—16 размыкаются и прекращается протекание тока по катушке ЭВ. Одновременно гаснет лампа ЛО и зажигается лампа ЛВ. Следует отметить, что контакт 18—21 введен для того, чтобы в начале операции включения, когда замыкается контакт 21—19 и еще не разомкнут контакт 7—8, не зажигалась бы лампа ЛА, что давало бы хотя и кратковременный, но ложный сигнал.

Зажигание лампы ЛВ дает знать оператору об окончании операции включения, после чего оператор отпускает ручку ключа управления, которая возвращается в среднее положение. При этом возврате ручки происходит изменение положения некоторых контактов ключа, а именно: контакты 18—20 и 20—4 размыкаются, а контакт 18—21 замыкается.

Отключение от ключа управления.

При повороте ключа управления на отключение его контакты принимают следующие положения: контакты 18—22, 22—5 замыкаются, а контакты 18—21 и 21—19 размыкаются (контакты 18— 20 и 20—4 остаются разомкнутыми). При этом подается напряжение через замкнутый контакт привода 5—9 к концам 9—12 катушки отключающего электромагнита ЭО, который срабатывает и производит отключение выключателя. В процессе операции отключения контакты привода 5—9 и 6—8 размыкаются, а контакты 4—3 и 7—8 замыкаются; при этом размыкается цепь отключающей катушки и одновременно гаснет лампа ЛВ и зажигается лампа ЛО. После того как оператор отпустит рукоятку, все контакты вернутся в исходное положение, показанное на принципиальной схеме.

Отключение от реле.

Перед отключением от реле все элементы схемы находятся, конечно, в том же положении, что и перед отключением от ключа управления.

При замыкании контактов реле цепь катушки отключающего электромагнита ЭО оказывается замкнутой через контакты реле, включенные параллельно разомкнутым контактам 18—22 и 22—5 ключа управления, что, как и в предыдущем случае, приводит к отключению и соответствующему изменению положения контактов привода. Однако в этом случае кроме лампы ЛО загорится также лампа Л А, так как контакты 18—21 и 21—19 после последнего включения остались замкнутыми. Снятие аварийного сигнала производится путем поворота ключа управления в направлении отключения; при этом размыкается и остается разомкнутым контакт 21—19, и лампа ЛА гаснет.

На рис. 57 пунктирной линией обведена та часть принципиальной схемы, элементы которой размещены на самом приводе и в его шкафу. Остальные элементы схемы (вне пунктирной линии) размещаются отдельно, на посту управления.

Описанная схема управления в той ее части, которая относится к посту управления, имеет недостаток, заключающийся в том, что отсутствует постоянный автоматический контроль состояния (целости) цепей включения и отключения. Поэтому обрывы или нарушения контакта в этих цепях могут остаться незамеченными, что может привести к отказу включения или отключения. В связи с этим для ответственных установок указанную часть схемы частично видоизменяют, чтобы обеспечить световой или звуковой сигнал (а иногда и тот и другой), позволяющий постоянно контролировать состояние указанных цепей. Так, например, применяя сигнальные лампы с добавочным сопротивлением, можно их включить последовательно в цепь отключающего электромагнита и электромагнита контактора так, что горение лампы указывает на исправность соответствующей цепи. Ток, протекающий постоянно в контролируемой цепи, должен быть достаточно мал, чтобы не вызывать срабатывания электромагнита. Это обеспечивается применением маломощных ламп с достаточно большим добавочным сопротивлением.

В отличие от описанной схемы лампа ЛО (вместе с добавочным сопротивлением) включается в этом случае между зажимами 18 и 4, т. е. параллельно контактам ключа управления 18—20 и 20—4, а лампа ЛВ (вместе с добавочным сопротивлением) — между зажимами 18—5, параллельно контактам ключа управления 18—22 и 22—5. Таким образом, при отключенном выключателе обтекается током и контролируется цепь включения, а при включенном — цепь отключения. При подаче команды соответствующая лампа и ее добавочное сопротивление шунтируются контактами ключа управления.

Применяются также и другие схемы, в частности с включением параллельно контактам ключа управления, вместо ламп, реле контроля, используемых для включения звукового сигнала в случае неисправности цепей управления.