Вопрос водоснабжения, особенно для крупных районных электростанций, имеет исключительно большое значение. Если для теплоцентралей, особенно с большим промышленным потреблением пара, этот вопрос не имеет большого значения ввиду ограниченности поступления пара в конденсаторы, то для чисто конденсационных электростанций он является первостепенным. Размеры требуемых водных ресурсов видны из следующего примера: для районной электростанции мощностью в 1 200 тыс. кВт требуется для охлаждения конденсаторов 56—60 м3/сек или свыше 200 тыс. кубов в час. Чтобы оценить сложность получения такого количества воды из свободного водного источника (без искусственных сооружений), можно указать, что минимальный расход воды в такой крупной реке, как Дон, в районе г. Воронежа снижается до 60 ма/сек. Именно поэтому вопрос подыскания необходимого водного источника для крупных ГРЭС является особо сложным.

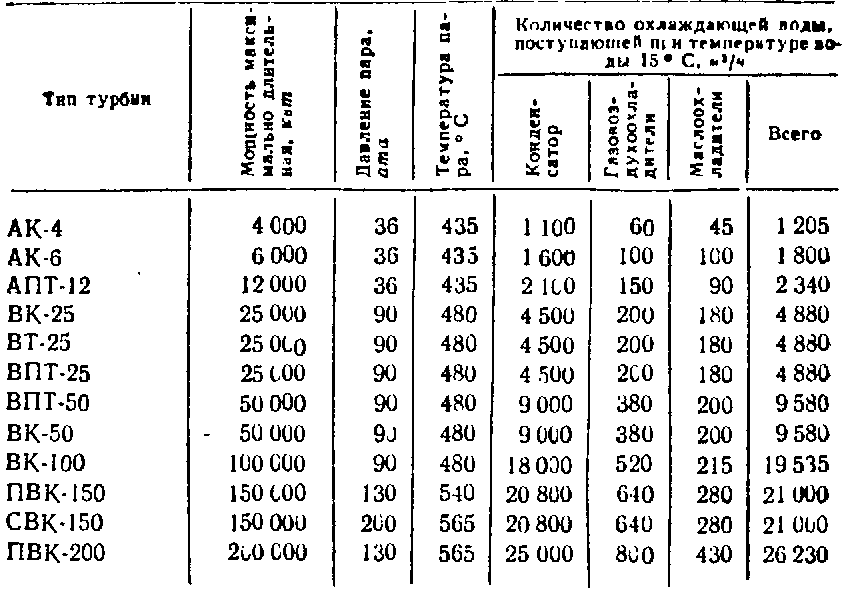

Для оценки этого фактора ниже, в табл. 7, приведены данные о требуемых расходах воды на охлаждение конденсаторов турбин разных типов и при разных параметрах давления пара и его перегрева. Основным расходом воды является расход на технологические нужды. Этот расход, в свою очередь, разделяется на:

а) потребление воды для отвода тепла (конденсация, охлаждение генераторов и масла, охлаждение подшипников дымососов, насосов и других механизмов);

б) потребление воды для прочих целей (добавок для питания котлов, золоудаление и золоулавливание, восполнение потерь, связанных с тепловым потреблением). Основным и доминирующим потребителем первой группы является конденсация турбин и охлаждение генераторов (воздуха и газа) и масла. Этот расход зависит от мощности и типа турбин.

В табл. 7 приводятся данные этого расхода для разного типа турбин и генераторов.

Таблица 7

Расход воды на охлаждение в турбогенераторах разных типов

Примечание. Кратность охлаждения устанавливается для каждого конкретного объекта технико-экономическими расчетами

Пользуясь данными табл. 7, легко подсчитать количество воды, необходимое для электростанции соответствующей мощности. Отметим, что это количество воды потребуется при прямоточном водоснабжении, когда вода берется из реки или озера и, пройдя конденсаторы, сбрасывается обратно. При этом только в жаркое время потребуется такое количество воды; для зимнего же времени это количество уменьшается в 1,5—2 раза. Для грубой ориентировки можно принять, что для лета оно равно 55—65-кратному количеству пара, поступающего в конденсатор, а для зимы оно уменьшается на 30—35%. Кратность охлаждения более точно вычисляется в зависимости от температуры охлаждающей воды, типа конденсатора и получения желаемого вакуума. При этом следует учитывать, что чем больше будет расходоваться воды, тем больше будет расход энергии на насосы, т. е. будет расти расход на собственные нужды, что может оказаться невыгодным. В том случае, если охлаждение конденсаторов турбин будет оборотное, т. е. нагретая в конденсаторах вода будет охлаждаться в так называемых охладителях (градирни, брызгальные бассейны, пруды-охладители) и опять поступать в конденсаторы, безвозвратный расход воды на охлаждение будет составлять лишь некоторую долю циркулирующей воды, разную для разных типов охладителей. Для предварительных расчетов можно принять, что эта доля равна для градирен 4—5%, для брызгальных бассейнов — 5—6% и для прудов-охладителей — 0,7—0,8% от количества циркулирующей воды.

В тех случаях, когда вода в источнике (река, озеро) имеет летом невысокую температуру — 12—16° С, возможно уменьшать кратность охлаждения, а также устраивать так называемое повторное охлаждение, т. е. пропускать воду, прошедшую через один конденсатор, последовательно через второй.

В каждом конкретном случае следует проверить целесообразность такой работы технико-экономическими расчетами, так как практика такой работы на Красноярской ТЭЦ и Новосибирской ТЭЦ-3 не дала особых преимуществ и повторное охлаждение было ликвидировано при расширении этих ТЭЦ.

Расход воды на отдельные механизмы приведен в табл. 8.

Таблица 8

Название расхода воды | Расход воды, м/ч |

1. Охлаждение подшипников углепомольной мельницы производительностью 8 т1ч | 2.5 |

2. Охлаждение подшипников мельничного вентилятора | 0,8 |

насоса . | 0,6—1,5 |

5. На питательный турбонасос с маслоохладителем | 3,0 |

6. Для газоанализаторов (3—4 шт.) .. | 0,2 |

7. Охлаждение компрессора | 2,0 |

Наиболее крупным расходом воды второй группы является расход воды на золоудаление при гидравлическом способе золоудаления при помощи багерных насосов или по системе инж. Москалькова.

Количество воды для гидрозолоудаления определяется в зависимости от количества удаляемых шлака и золы. При багерной системе золоудаления количество воды должно быть не более 12—15-кратного от количества удаляемых шлака и золы. При золоудалении по системе инж. Москалькова это количество доходит до 20—25-кратного. Следует также отметить, что напор насосов, подающих воду к эжектирующим соплам системы инж. Москалькова, значительно превосходит напор багерных насосов и тем больше, чем дальше отстоят поля золоотвала от котельной. Учитывая, однако, большую простоту системы инж. Москалькова, рекомендуется в каждом случае проводить техникоэкономическое сравнение этих систем с учетом также больших расходов на ремонт багерных насосов, сильно изнашивающихся при эксплуатации. Ориентировочно считается, что при расстоянии от котельной до золоотвала в пределах до 2—2,5 км преимущество будет на стороне системы Москалькова. В последнее время, поскольку зола и шлак обычно удаляются раздельно, начали применять две системы гидро-золоудаления одновременно: систему Москалькова для удаления шлака (без шлакодробилок) и удаление летучей золы при помощи песковых или шламовых насосов. Для уменьшения расхода воды на золоудаление в тех случаях, где требуется экономить воду, возможно устройство оборотной системы: вода на золоотвалах отстаивается и затем особой насосной осветленной воды перекачивается обратно в котельную для золоудаления. При этом тратится безвозвратно всего 20—25% идущей на золоудаление воды. Такая оборотная система нашла большое применение на тех электростанциях, где имеется дефицит волы.

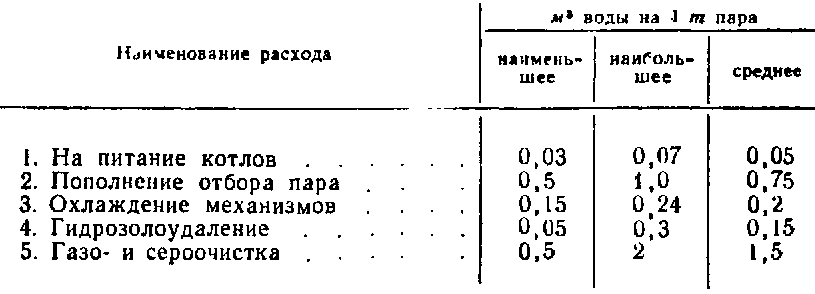

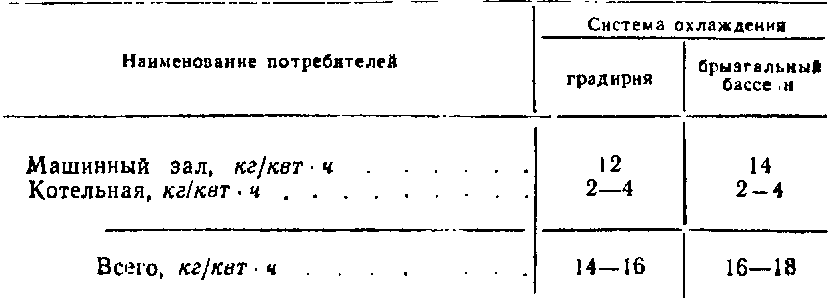

Общее количество воды, расходуемое в котельной, может быть ориентировочно определено из табл. 9.

В тех случаях, где для золоулавливания применяются электрофильтры или батарейные циклоны, там для золоулавливания не требуется расходовать воду. Однако в последние годы широко применяются так называемые центробежные скрубберы где требуется применение воды для улавливания летучей золы из отходящих газов.

Таблица 9

В случаях применения сероулавливания в отходящих газах расход воды получается весьма значительный, однако в настоящее время сероочистка пока не получила применения вследствие большой ее сложности и дороговизны.

Для конденсационных электростанций, находящихся вне городских центров, при оборотной системе водоснабжения можно принять расход воды (безвозвратный) на один выработанный киловатт-час при расходе пара около 4 кг/кВт- ч по табл. 10 (без сероулавливания).

Т а б ли ц а 10

Цифры эти являются ориентировочными, причем первая цифра отвечает более калорийному топливу (ЛШ, кузнецкий уголь), а вторая — бурым углям типа челябинских или иртышских. Для теплоцентралей (ТЭЦ) требуется еще вода для пополнения потерь в отпускаемом паре, а также потерь в теплофикационной сети, которые доходят в час до 2% от циркулирующей в теплофикационной сети воды.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды составляет на каждого работающего на электростанции в смену 25 л и на Душ 40 л. Для поселка принимается на каждого живущего в поселке расход по 125 л в сутки. Пожарный расход принимается из расчета работы восьми наружных гидрантов по 5 л/сек. и двух внутренних кранов по 5 л/сек., а всего до 50 л/сек. Кроме того, для крупных электростанций принимается еще расход на второй пожар в размере 20 л/сек. Расходы эти должны покрываться из имеющихся на электростанции запасных резервуаров.

Качество воды. Кроме количества воды, большое значение имеет также и качество воды. Если для охлаждения конденсаторов, практически говоря, годится любая водя, даже морская, то для питания котлов качество воды имеет первостепенное значение.

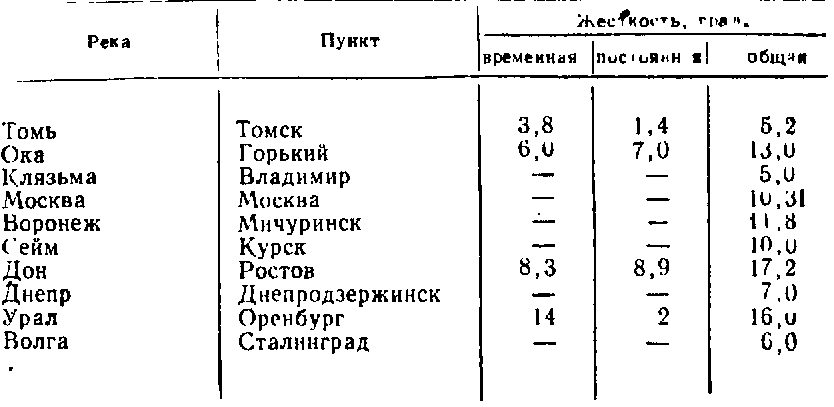

Вода эта должна быть, по возможности, мягкой, т. е. иметь жесткость, не превышающую 6—8° жесткости. Возрастание жесткости влечет за собой усложнение водоочистных устройств и удорожание как строительства, так и эксплуатации электростанций. В особенности это важно для теплофикационных станций, где расходуются на производство безвозвратно многие сотни куб. метров воды в час. Особенно неблагоприятные условия в отношении качества воды имеются в Донбассе. На крупных электростанциях Донбасса, имеющих водохранилища, для питания котлов пришлось подводить воду из других источников, так как вода из водохранилищ систематически повышала свою жесткость из-за малого дебета рек, на которых построены водохранилища, а также из-за спуска в эти реки очень жестких шахтных вод. Для одной из харьковских районных станций, расположенной на естественном озере, пришлось запроектировать подкачку в это озеро воды в большом количестве (до 15 млн. л» в год) для поддержания удовлетворительного качества воды в озере. К питьевой воде предъявляются особые требования. В ней не должно содержаться продуктов разложения, т. е. азотистых веществ. Вопрос качества воды как для технологических нужд, так и для хозяйственно-питьевых нужд занимает большое место в изысканиях, проводимых при выборе площадок для строительства электростанций. Следует учитывать, что жесткость воды во многих реках довольно высокая, причем она значительно изменяется в течение года. Весной, во время паводка, она наименьшая, в конце зимы — наибольшая.

В табл. 11 приведены данные о жесткости воды некоторых рек.

Необходимо также отметить, что особо мягкая вода имеется в р. Неве — жесткость всего 1,5—2°. Кроме жесткости воды, ив качество воды оказывает влияние количество взвешенных частиц в воде — так называемый твердый сток.

Таблица 11

Средняя жесткость воды рек СССР

Значение его заключается в том, что при использовании воды, имеющей большое количество взвешенных частиц, для питания котлов до химической очистки ее нужно либо отстоять, либо профильтровать, чтобы удалить эти взвешенные частицы. Хотя для целей охлаждения конденсаторов этот твердый сток, если он в небольшом количестве, значения не имеет, но все же взвешенные частицы, проходя конденсатор, изнашивают стенки трубок конденсаторов. Количество взвеси зависит от тех грунтов, которые встречаются на пути рек. Количество взвеси зависит от времени года - оно наибольшее в период паводков весенних и летних (дождевых). Особенно легко размываются лессовидные и песчаные грунты поймы рек. В некоторых случаях приходится для предотвращения вредного действия твердого стока на конденсаторы в тех случаях, где величина твердою стока велика, устраивать отстойники перед насосной станцией, чтобы удалить из воды эти примеси.

В условиях наших рек такие случаи являются единичными, однако, например, в Китае, где почвы по берегам рек легко размываются, имеется ряд случаев, когда пришлось прибегнуть к устройству отстойников. У нас в СССР на тепловых электростанциях мы имеем такие отстойники на ГРЭС в Узбекистане и на Северном Кавказе. Все же при производстве изысканий всегда приходится собирать данные о твердом стоке реки. Для тех случаев, где мы имеем пруды-охладители, необходимо знать величину твердого стока, так как он,

постепенно выводит его из строя. Практика эксплуатации ряда наших электростанций, таких как Штеровка, ИвГРЭС, Горьковская, Шатурская, уже столкнулась с необходимостью очистки прудов-охладителей от наносов и вынуждена была тратить на это многомиллионные суммы. Кроме затрат, очистка прудов вызывает значительную потерю воды, что в ряде случаев весьма затрудняет работы по ©чистке и удлиняет их срок.

К качеству охлаждающей воды относятся также температурные условия воды, идущей на охлаждение конденсаторов. Здесь мы имеем, особенно на юге, для лета весьма неблагоприятные условия: очень высокие температуры воды как в реках, так и в некоторых морях (например, в Каспийском и Азовском). Бороться с этим явлением приходиться только увеличением глубины прудов-охладителей и забором воды из более глубоких слоев, где температура воды ниже, чем на поверхности. И здесь поэтому при изысканиях должен собираться материал, характеризующий температурные условия данного места и водного источника.

Источником технического водоснабжения могут служить реки, озера, моря и, наконец, так называемые подземные воды. Следует указать, что морская вода, хотя и; может быть использована для охлаждения конденсаторов, но она нс может быть непосредственно применима для питания котлов. Поэтому там, где станцию приходится располагать на берегу моря (или соленого озера), приходится изыскивать другой источник воды для питания котлов, а также хозяйственно-питьевых нужд или прибегать к получению питательной воды из морской воды путем ее опреснения, что сопряжено с большими затратами и неудобствами. Первые электростанции в Баку и Красноводске работали на опреснителях, пока в этих городах не были построены водопроводы пресной воды. При расположении электростанции на берегу моря, т. е. источника, с неограниченным количеством воды, часто приходится преодолевать большие трудности. Такими трудностями иногда бывает слишком пологий берег, с малыми глубинами у берега. В южных районах поверхностные воды моря летом имеют высокую температуру (30°С и выше), что сильно ухудшает вакуум. Поэтому приходится с водозабором выходить на более глубокие места, где можно забрать воду более холодную (на глубине 5— 6 м). Однако иногда сделать это возможно, только отойдя от берега на 400—600 и более метров. С такими трудностями встретились строители в районе Баку.

Для подвода воды к насосной, расположенной у берега, пришлось проложить несколько самотечных металлических труб большего диаметра длиной по нескольку сот метров. Однако на Каспийском море столкнулись с еще одним крайне неприятным явлением — обмелением моря. Это явление особенно стало ощущаться в последние годы, когда стали строиться крупные водохранилища на Волге, Каме, Урале и Куре. В ближайшие годы это потребует крупных затрат на реконструкцию водоснабжения на уже существующих электростанциях. Практика строительства электростанций на берегу моря в большинстве случаев сталкивается с значительными затруднениями, а также с большими денежными затратами при осуществлении водозабора. Следует также учитывать необходимость значительного удаления места сброса нагретой воды от места забора с учетом при этом морских течений и нагона ветром. Установка у моря имеет еще одну неприятность — зарастание подводящих труб ракушками. С этим явлением приходится бороться путем промывки труб теплой водой.

Наиболее распространенным источником водоснабжения электростанций являются реки. Здесь приходится отметить, что режим стока рек СССР в большинстве своем весьма неблагоприятен: 60—80% годового стока приходится на весну (паводок) и только остальные 40—20% на 9—10 остальных месяцев года. Особенно тяжелой является зима, когда сток рек падает до нескольких куб. метров в секунду и даже долей куб. метра. Особенно это тяжело для тех крупных районных электростанций, которые появились за последние годы, мощность которых достигает 900, 1 200 и 1 500 тыс. кВт. Из рек Европейской части Советского Союза только немногие дают возможность работать на прямотоке, без всяких дополнительных сооружений. Такими реками являются: Волга, Днепр, Дон, Кама, Ока, Северная и Западная Двина, Нева, Кура и в Азиатской части СССР — Иртыш, Обь, Енисей, Ангара, Амур, Лена и другие. Но у этих крупных рек также имеются недостатки: первый из них — высокий паводок, подымающий воду на 8—12 и более метров. Благодаря этому высота расположения площадок над меженным уровнем реки получается в 10—14—16 и более метров и это значительно удорожает подкачку воды для конденсаторов турбин. Вторым недостатком многих рек является высота их берегов, не позволяющая расположить электростанцию на нужных отметках. Благодаря этому, например, на Сталинградской ГРЭС, расположенной на высоте 23 м от уровня Волги, пришлось пойти на искусственные охладители. Напор насосов ряда электростанций на Днепре достигает 18—20 м и только в одном случае новой Запорожской ГРЭС его удалось снизить до 10 м. Даже такая крупная река, как Дон, в районе г. Воронежа имеет минимальные расходы воды около 60 м9/сек, что препятствует сооружению на прямотоке районной электростанции мощностью большей 600 тыс. кВт. Особенно неблагоприятными по водным источникам являются районы Донбасса на Украине и районы Казахстана (Карагандинский и Кустанайский), а также районы Узбекистана. Районы Эстонской, Литовской и Латвийской ССР имеют достаточные водные ресурсы для тех сравнительно не очень мощных электростанций, которые гам строятся. Белорусская ССР имеет также довольно мощные водные источники, позволяющие ей обеспечивать строительство ряда небольших коммунальных электростанций, а также несколько более крупных районных электростанций средней мощности для работы на торфе. Поскольку естественные существующие источники не могут в ряде районов обеспечить сооружение крупных районных электростанций, многолетняя практика нашего энергостроительства выработала ряд мер, при помощи которых явилась возможность даже на не очень крупных водных источниках сооружать районные электростанции средней и даже большой мощности. Для того чтобы оценить эту возможность, необходимо кратко ознакомиться с возможными схемами водоснабжения районных электростанций.