§ 3.3. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ СХЕМ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ,

ОБОГРЕВАЕМЫХ ЖИДКИМИ МЕТАЛЛАМИ

Параметры парогенераторов. Жидкометаллические теплоносители относятся к группе высокотемпературных. Находящиеся в работе в настоящее время АЭС с жидкометаллическими теплоносителями оборудованы реакторами с температурой теплоносителя на выходе до 600 °С. Это дает возможность осуществить стандартные паротурбинные циклы с КПД современных ТЭС [III блок Белоярской АЭС, АЭС «Феникс» (Франция)]. Давление в контуре теплоносителя невысокое, рассчитанное практически только на преодоление гидравлических сопротивлений. Перепад температуры в теплоносителе может быть довольно большим — 200 °С и более, что позволяет переносить большие количества тепла при относительно малых расходах.

t, Q-диаграмма парогенератора без промежуточного пароперегревателя показана на рис. 3.1, а с промежуточным пароперегревателем — на рис. 3.17.

Конструкционные схемы. В настоящее время на АЭС в качестве жидкометаллического теплоносителя применяется только натрий.

Рис. 3.11. Схема производства пара на трехконтурной АЭС с реактором, обогреваемым жидким натрием:

1 — реактор; 2 — компенсаторы объема; 3 — биологическая защита реактора; 4 — биологическая защита промежуточного контура; 5 — ПГ; 6 — насос промежуточного контура; 7 — промежуточный теплообменник; 8 — насос первого контура

Из-за его сильной активации в реакторе и химической активности по отношению к воде и воздуху схема АЭС с реакторами, охлаждаемыми жидким натрием, должна состоять из трех контуров (рис. 3.11). В трехконтурной схеме для передачи тепла от реактора рабочему телу имеется два теплообменных аппарата. Один из них отделяет контур теплоносителя с высокой радиоактивностью от контура теплоносителя без радиоактивности. Он называется промежуточным теплообменником. На этот теплообменник возложена также задача локализации последствий возможной аварии при случайном контакте Na с водой в парогенераторы. В нем происходит передача тепла от нагреваемого в реакторе теплоносителя другому, циркулирующему в системе промежуточного теплообменника парогенератора. Эта система называется промежуточным контуром. Теплоносителями промежуточного контура могут быть Na или сплав Na—К. Более целесообразно применение Na не только из-за его лучших теплофизических свойств, но и вследствие нецелесообразности увеличения числа веществ, используемых на АЭС.

Поверхность теплообмена промежуточного теплообменника омывается однофазными средами. Поэтому подход к выбору его конструкционной схемы такой же, как для экономайзера ПГ, обогреваемого водой. В проектах первых установок конструкция промежуточного теплообменника усложнялась и выполнялась с двумя самостоятельными поверхностями теплообмена (как это показано на рис. 3.11, поз. 7): одна — для первичного теплоносителя, вторая —для промежуточного. Пространство между поверхностями заполнялось теплопроводной жидкостью Na, Na—К или твердыми прослойками (например, трубки в матрицах из металла, как на установке «Даунри», Великобритания). При наличии трех контуров и хорошо отработанной предохранительной системы выполнение теплообменника с двумя поверхностями теплообмена нецелесообразно. Для того чтобы при нарушении плотности теплообменника радиоактивный Na не попадал во второй контур, давление в нем поддерживается несколько большим, чем в первом контуре.

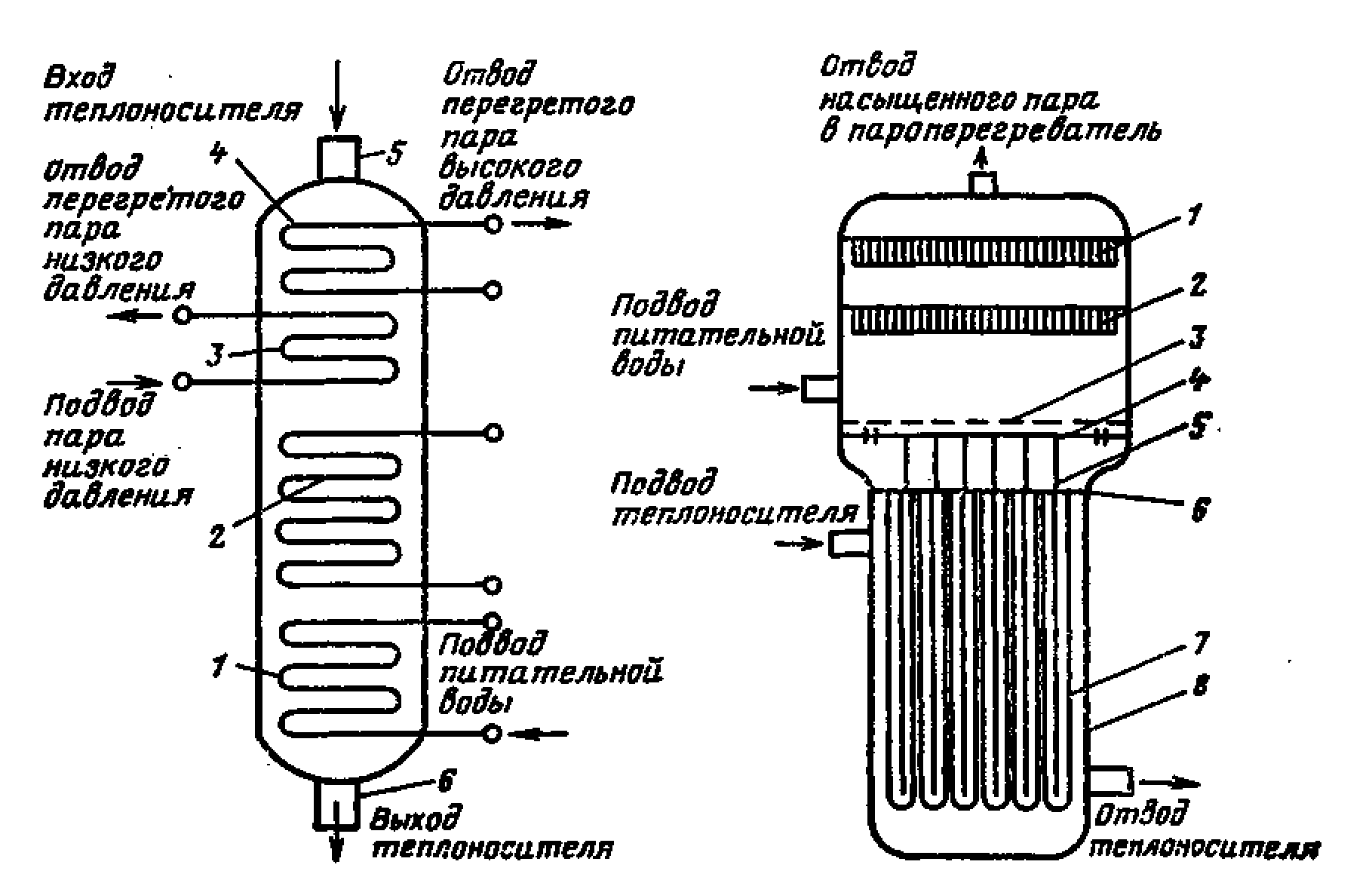

Рис. 3.12. Схема прямоточного парогенератора с промежуточным пароперегревателем:

1 — экономайзер; 2 — испаритель; 3 — промежуточный пароперегреватель; 4 — пароперегреватель высокого давления; 5, 6 — патрубки подвода и отвода теплоносителя

Рис. 3.13. Схема испарителя с поверхностью теплообмена из обратных элементов (с естественной циркуляцией):

1 — вторая ступень механической сепарации; 2—первая ступень механической сепарации; 3 — погруженный дырчатый щит; —трубная доска внутренних трубок; 5 — внутренняя трубка элемента; 6 — трубная доска внешних трубок; 7 — внешняя трубка элемента {подъемная система); 8 — корпус

Парогенератор, рассчитанный на сверхвысокие параметры, включает в себя помимо экономайзера, испарителя и пароперегревателя также и промежуточный пароперегреватель (рис. 3.12). Назначение промежуточного пароперегревателя — перегрев частично отработавшего в турбине пара. Все элементы парогенераторов могут быть объединены в одном корпусе, а возможны и многокорпусные варианты, вплоть до расположения каждого элемента в своем корпусе. Поверхности нагрева всех элементов парогенераторов характеризуются сравнительно небольшими площадями при значительных мощностях. В связи с высокими температурами теплоносителя и рабочей среды, большими коэффициентами теплоотдачи, существенным перепадом температуры при охлаждении теплоносителя усложняется задача компенсации температурных напряжений в узлах парогенераторов. В частности, применение общей трубной доски для раздающей и собирающей камер (рис. 3.14) может оказаться ненадежным. С этой точки зрения имеет преимущества поверхность нагрева, набранная из обратных элементов (рис. 3.13).

Для парогенераторов, обогреваемых жидким металлом, имеет место p1<p2. Это делает наиболее целесообразным движение теплоносителя в межтрубном пространстве, а рабочего тела — по трубам.

Рис. 3.14. Схема элемента поверхности теплообмена из U-образных кольцевых трубок:

1 — раздающая и собирающая камеры тепло, носителя; 2 — трубные доски; 3 — камеры индикатора утечек; 4 — кольцевой зазор, заполненный теплопроводной средой; 5— внешняя трубка поверхности теплообмена; 6 — внутренняя трубка поверхности теплообмена

Очевидно, при этом необходимо применение самокомпенсирующихся поверхностей теплообмена (рис. 3.12) в виде простых змеевиков. Выбор принципа циркуляции рабочего тела в испарителе следует проводить с тех же позиций, что и для парогенераторов с органическими теплоносителями.

Однако нетрудно предположить, что для парогенераторов АЭС с реакторами на быстрых нейтронах (АЭС работает при постоянной номинальной нагрузке) прямоточные парогенераторы предпочтительнее. Именно такое решение и принято для современных мощных АЭС. Ниже изложены соображения, лежавшие в основе выбора конструкционных схем первых проектов ЯЭУ с жидкометаллическими теплоносителями. Предполагать, что они могут быть использованы в современных установках (может быть, кроме опытных), оснований нет. Однако рассмотрение их представляет для будущих инженеров большой интерес при анализе выбиравшихся путей для преодоления трудностей, возникавших на первых шагах развития ядерной энергетики.

В первых парогенераторов АЭС с натриевым теплоносителем применялись усложненные многослойные поверхности теплообмена. Для своевременного предупреждения о начинающемся контакте Na с водой предусматривалась специальная система обнаружения неплотностей. На рис. 3.14 представлен элемент поверхности нагрева, составленной из U-образных кольцевых трубок. Кольцевой зазор соединен с ртутной камерой индикатора утечек. Передача тепла происходит через многослойную стенку с жидкой прослойкой (индикатор утечек). Аварийная ситуация определяется по изменению давления и появлению воды в ртутной камере. Индикатором утечек может быть и любая среда с большой теплопроводностью. Другой тип сложной поверхности нагрева представлен на рис. 3.15. Теплопередающая трубка составлена из двух трубок, соединенных плотной посадкой. На внешней поверхности внутренней трубки имеются каналы малого поперечного сечения, заполненные инертным газом. Эти каналы соединены с камерой инертного газа, который и является индикатором утечек. При разрыве внешней или внутренней трубки соответствующая среда с течением времени достигнет индикаторного канала.

Рис. 3.15. Схема поверхности теплообмена из обратных элементов с двойными наружными трубками:

1— входная камера теплоносителя; 2 — выходная камера теплоносителя; 3 — камера инертного газа; 4 — трубные доски; 5— каналы, заполненные инертным газом; 6 — наружная трубка; 7 — внутренняя трубка; 8 — каналы, заполненные инертным газом

По давлению в камере и химическому составу газа индикатор утечек определит нарушение плотности. Многослойные поверхности нагрева дают практически абсолютную гарантию предотвращения контакта воды с натрием, но они сложны в изготовлении и весьма дорогостоящи. Решение о применении их должно приниматься с учетом анализа реальной опасности контакта воды и Na для реакторной установки. Нужно иметь в виду, что эффект взаимодействия Na с водой зависит от количества соприкасающихся веществ, а аварийные ситуации, как правило, начинаются с образования небольших неплотностей. Незначительные количества воды, попадающие в Na в первый период процесса, могут быть своевременно обнаружены, а повышение давления в натриевом контуре может быть ограничено предохранительными устройствами. При использовании трехконтурной схемы АЭС многослойные поверхности в парогенераторы нецелесообразны. Возможно, при малых мощностях установки следует применить двухконтурную схему и многослойные поверхности.