ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ТОКИ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

3-1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

а) Общие сведения

Коротким замыканием (к. з.) называется не предусмотренное нормальной эксплуатацией соединение разноименных фаз между собой или соединение одной из фаз на землю в системах с глухозаземленной нейтралью.

Причинами к. з. могут быть: механические повреждения изоляции — проколы и разрушение кабелей при земляных работах, поломка фарфоровых изоляторов и т. п.; старение, т. е. износ изоляции, приводящий постепенно к ухудшению электрических свойств изоляции; увлажнение изоляции; различные набросы на провода воздушных линий; перекрытие фаз животными и птицами; перекрытие между фазами вследствие атмосферных перенапряжений. Короткое замыкание может возникнуть при неправильных оперативных переключениях, например при отключении нагруженной линии разъединителем (возникающая дуга перекрывает изоляцию между фазами).

Рис. 3-1. Виды коротких замыканий. а — трехфазное; б — двухфазное; в — однофазное.

Некоторые к. з. являются устойчивыми и не исчезают после снятия напряжения с установки (например, к. з. вследствие механических повреждений и старения изоляции), другие являются проходящими, т. е. исчезают после снятия напряжения. Так, перекрытие гирлянды изоляторов воздушной линии вследствие атмосферного перенапряжения прекращается, как только будет снято напряжение с линии.

В системе трехфазного переменного тока могут быть замыкания между тремя фазами — трехфазные к. з., между двумя фазами — двухфазные к. з. (рис. 3-1,а,б). Если нейтраль системы глухо заземлена, то возможны однофазные к. з. (рис. 3-1,в). Практически чаще всего встречаются однофазные к. з. (около 65%) и значительно реже трехфазные к. з. (около 5%). Как правило, трехфазное к. з. вызывает прохождение в поврежденной цепи наибольшего тока, поэтому при выборе аппаратуры обычно расчетным является ток трехфазного к. з.

Последствиями к. з. являются резкое увеличение тока в короткозамкнутой цепи и снижение напряжения в отдельных

точках системы. Увеличение тока приводит к значительным механическим воздействиям на токоведущие части и изоляторы, на обмотки электрических машин. Прохождение больших токов вызывает повышенный нагрев токоведущих частей и изоляции, что может привести к дальнейшему развитию аварии.

Снижение напряжения приводит к нарушению нормальной работы механизмов собственных нужд электрической станции. При напряжении ниже 70% номинального напряжения двигатели затормаживаются, работа механизмов прекращается. Еще большее влияние снижение напряжения оказывает на работу электрической системы, где могут быть нарушены условия синхронной параллельной работы отдельных генераторов или станций между собой.

Значение тока к. з. зависит от мощности генерирующего источника, напряжения и сопротивления короткозамкнутой цепи. На крупных тепловых станциях токи к. з. достигают нескольких десятков тысяч ампер, поэтому последствия таких ненормальных режимов оказывают существенное влияние на работу электрической установки.

Для уменьшения последствий к. з. необходимо как можно быстрее отключить поврежденный участок, что достигается применением быстродействующих выключателей и релейной защиты с минимальной выдержкой времени. Немаловажную роль играют автоматическое регулирование и форсировка возбуждения генераторов, позволяющие поддерживать напряжение в аварийном режиме на необходимом уровне. Все электрические аппараты и токоведущие части электрических станций должны быть выбраны таким образом, чтобы исключалось их разрушение при прохождении по ним наибольших возможных токов к. з.; в связи с чем возникает необходимость расчета этих величин.

В настоящей главе рассматриваются простейшие методы определения токов к. з., необходимых для ориентировочного выбора основной аппаратуры электрических станций.

б) Основные особенности процесса короткого замыкания

С момента возникновения к. з. до его отключения в цепях источников и других элементов системы происходит переходный процесс изменения токов и напряжений, вызванный к. з. Переходный процесс характеризуется наличием затухающей апериодической (свободной) составляющей тока к. з. и вынужденной периодической составляющей тока к. з.

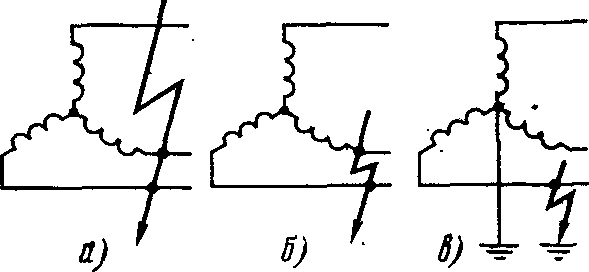

На рис. 3-2 изображены эти составляющие полного тока к. з.: апериодическая ia t и периодическая iп t в зависимости от времени прохождения тока к. з.

Апериодическая составляющая в начальный момент к. з. имеет значение ia 0. Благодаря наличию активного сопротивления в короткозамкнутой цепи апериодическая составляющая затухает по экспоненциальному закону и через 0,1—0,2 с становится равной нулю. Наибольшее значение ia 0 наблюдается в том случае, если к. з. произошло в ненагруженной цепи в момент, когда синусоидальная кривая напряжения проходила через нуль.

Рис. 3-2. Кривые изменения тока к. з.

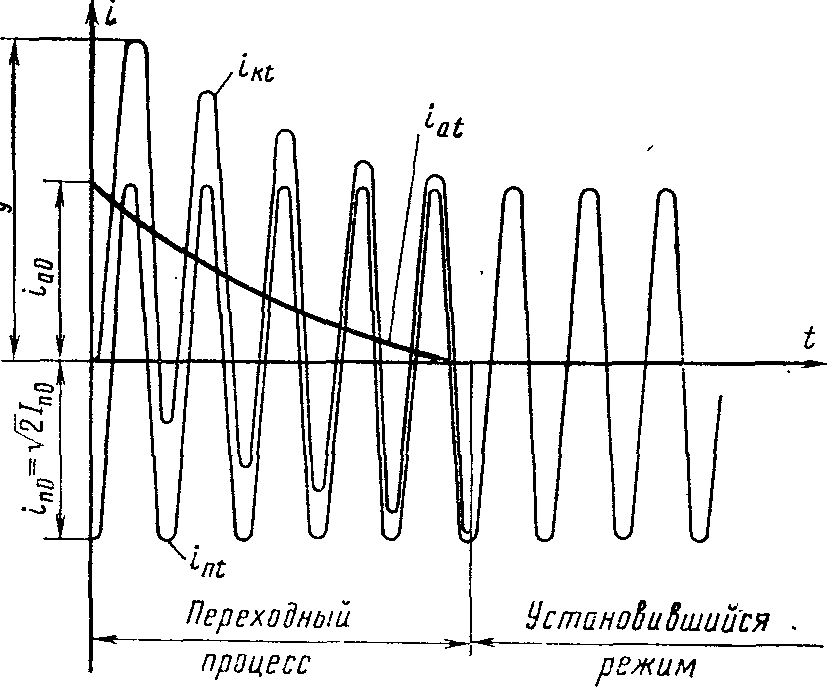

Периодическая составляющая тока к. з. iп t изменяется по синусоидальной кривой с частотой 50 Гц. Если к. з. произошло в удаленной точке или мощность источника велика по сравнению с мощностью ответвления, на котором произошла авария, то напряжение на шинах источника питания остается практически постоянным (U=пост.), поэтому периодическая составляющая тока к. з. (действующее значение тока Iп) остается неизменной в течение всего процесса к. з. (рис. 3-3, а). Этот случай рассмотрен на рис. 3-2, из которого видно, что амплитуда периодической составляющей, а следовательно, и ее действующее значение не меняются.

Практически все генераторы снабжаются АРВ, поэтому закон изменения Iп более сложный и зависит от типа регулятора возбуждения и от удаленности к. з. (рис. 3-3,в). В первые моменты к. з. из-за инерции системы регулирования напряжение падает, поэтому Iп уменьшается, затем начинает сказываться действие АРВ, увеличивается напряжение, а следовательно, и ток Iп. При потолочном возбуждении ток достигает значения I∞. В этом случае может быть:

![]()

Полный ток к. з. iк t (рис. 3-2) определяется сложением синусоидальной кривой iп t и затухающей по экспоненциальному закону кривой iк t. Как видно из рис. 3-2, наибольшее амплитудное значение полного тока наблюдается спустя половину периода (0,01 с) после начала к. з.; этот ток называется ударным током к. з. iу, его значение можно определить как сумму амплитудного значения периодической составляющей тока и мгновенного значения апериодической составляющей для t=0,01 с.

Рис. 3-3. Изменение действующего значения периодической составляющей тока к. з.

а — к. з. в удаленной точке; б — к. з. в цепи генератора без АРВ; в — к. з. в цепи генератора с АРВ.

Определение ударного тока производится по формуле

![]() (3-1)

(3-1)

где ky — ударный коэффициент тока к. з., учитывающий наличие апериодической составляющей.

Значение ky в точных расчетах определяется в зависимости от соотношения индуктивного сопротивления короткозамкнутой цепи к ее активному сопротивлению.

В практических расчетах с достаточной точностью можно принять: ky=1,95 при к. з. на шинах генераторного напряжения ТЭЦ; ky=1,93 при к. з. на шинах 110 кВ и выше; ky= 1,8 при к. з. в системе собственных нужд 6 кВ.

в) Результирующее сопротивление цели к. з.

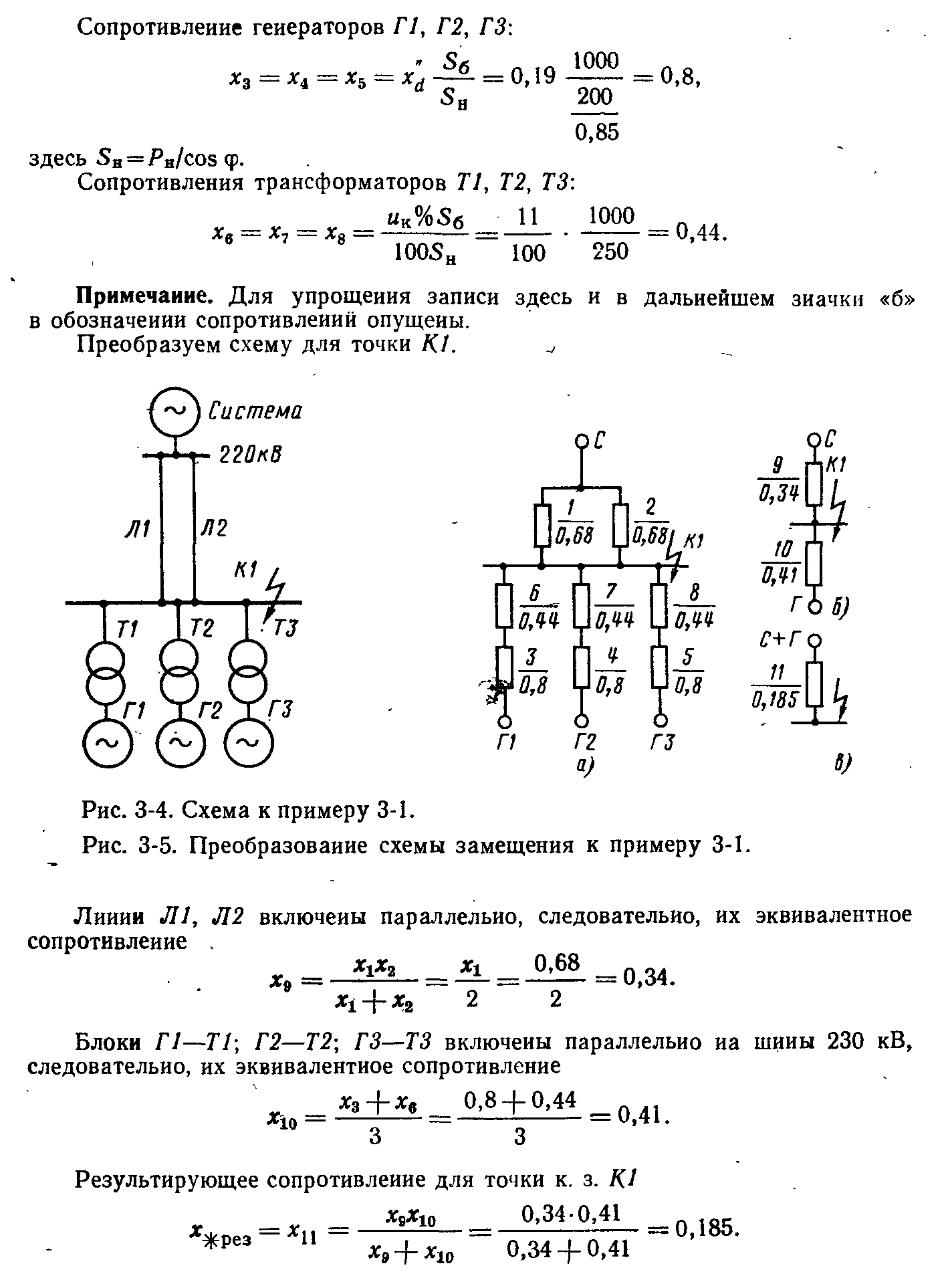

При расчете токов к. з. необходимо знать сопротивление короткозамкнутой цепи. Для определения сопротивления составляется расчетная схема, в которой учитываются все источники питания и элементы схемы, соединяющие источники с точкой к. з. При этом следует исходить из предусмотренных для данной установки условий длительной ее работы.

В расчетной схеме указываются генераторы, синхронные компенсаторы, трансформаторы, линии высокого напряжения, реакторы, асинхронные и синхронные двигатели. При расчете токов к. з. на электрических станциях в установках выше 1000 В учитываются только индуктивные сопротивления, так как активные сопротивления в этом случае незначительны.

По расчетной схеме составляется схема замещения, в которой все сопротивления выражаются в относительных или именованных единицах. Выражение сопротивлений в относительных единицах очень распространено: так, например, в каталогах сопротивление многих элементов электроустановок (генераторов, трансформаторов) дается в процентах или относительных единицах, приведенных к их номинальным параметрам. В схеме замещения все сопротивления, выраженные в относительных единицах, приводятся к единой — базисной мощности. За базисную мощность Sб можно принять любую величину, но для простоты расчета в цепях электростанций удобнее брать 100 или 1000 МВ-А.

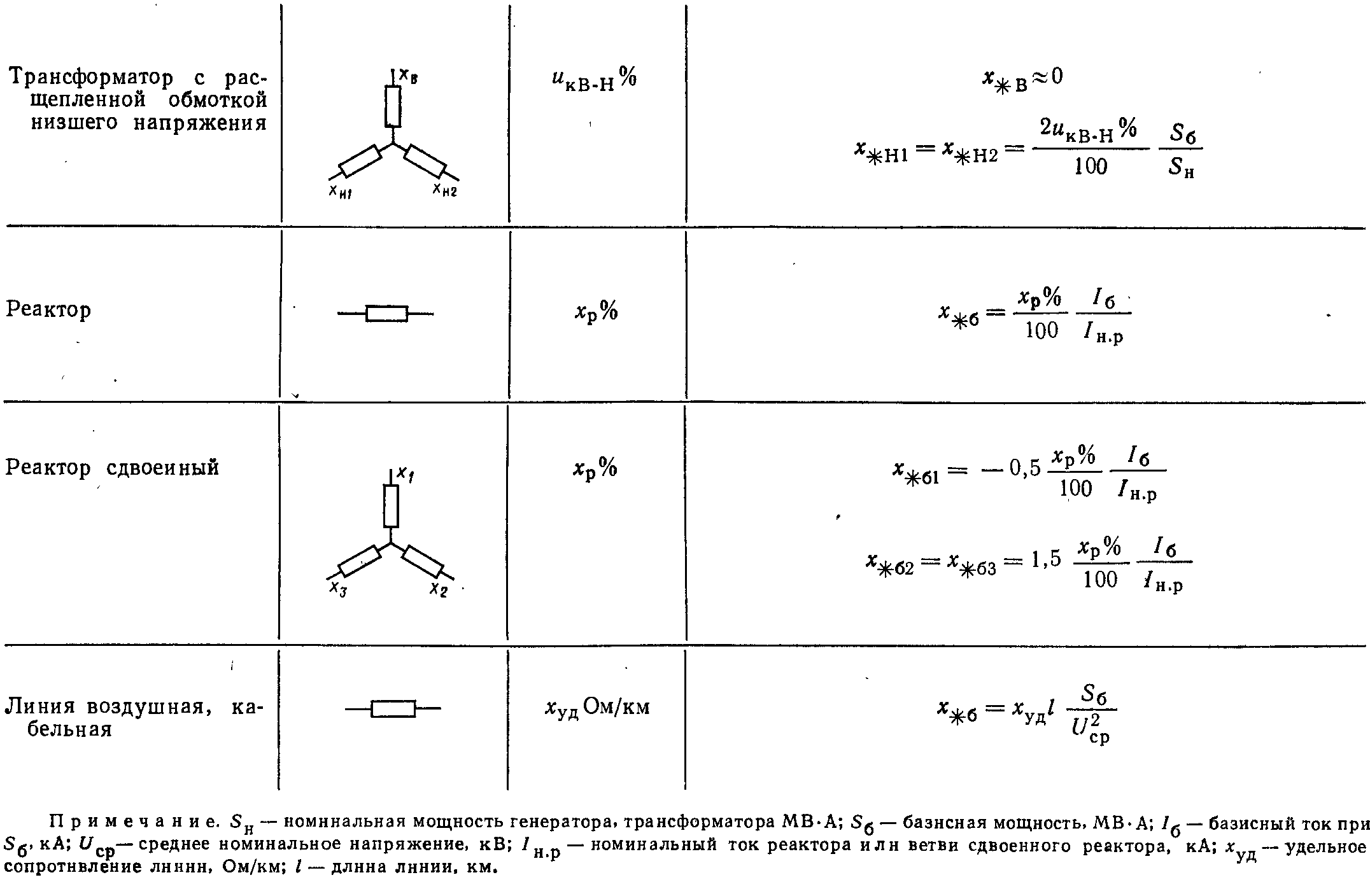

Расчетные формулы для определения сопротивлений основных элементов схемы в относительных единицах даны в табл. 3-1.

Напряжение Uср принимается равным: 3,15; 6,3; 10,5; 13,8; 15,75; 20; 37; 115; 230; 340; 515 кВ.

После составления схемы замещения и определения сопротивлений отдельных элементов производят упрощение схемы, пользуясь правилами подсчета эквивалентных сопротивлений при параллельном и последовательном соединениях. Более сложные преобразования схемы замещения необходимы в случае определения токов к. з. с учетом различной удаленности источников. Этот метод рассматривается в специальной литературе [11].

Таблица 3-1

г) Определение токов к. з. Iп0 и iy

Для выбора аппаратуры и токоведущих частей электроустановок необходимо определить начальное действующее значение периодической составляющей тока к. з. Iп0 и ударный ток iy.

д) Определение токов к. з. на шинах собственных нужд с учетом влияния электродвигателей

Если в схеме принят трансформатор с расщепленными обмотками низшего напряжения, то в расчет принимается ток обмотки, питающий рассматриваемую секцию собственных нужд.

При расчете токов к. з. на секции, питаемой резервным трансформатором, необходимо учесть двигатели, присоединенные как непосредственно к секции, так и к другим секциям, связанным с расчетной через магистрали резервного питания (в режимах замены рабочего трансформатора одного блока с одновременным пуском или остановом другого блока).