ГЛАВА ШЕСТАЯ

ЗАЩИТА ВТОРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ ОТ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ СОСТОЯНИЕМ

6-1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Нарушение нормальной работы вторичных устройств на электростанциях и подстанциях происходит в результате следующих видов повреждений: коротких замыканий между полюсами в цепях оперативного постоянного тока, междуфазных коротких замыканий в цепях трансформаторов напряжения, замыканий на землю в цепях оперативного постоянного тока. К особо тяжелым последствиям могут привести двойные замыкания на землю в системе постоянного тока. Так, например, при наличии замыкания на землю в обмотке электромагнита отключения выключателя или выходного реле защиты и случайном заземлении другого полюса (рис. 6-1) происходит ложное отключение выключателя. Такое повреждение на выходном реле дифференциальной защиты шин может привести к полному обесточиванию станции или подстанции.

Рис. 6-1. Произвольное отключение при двойном замыкании на землю.

Защита от коротких замыканий осуществляется при помощи плавких предохранителей или автоматов, а для предотвращения отключений из-за двойных замыканий на землю необходимо предусмотреть непрерывный и достаточно чувствительный контроль за состоянием изоляции.

Защита от коротких замыканий осуществляется при помощи плавких предохранителей или автоматов, а для предотвращения отключений из-за двойных замыканий на землю необходимо предусмотреть непрерывный и достаточно чувствительный контроль за состоянием изоляции.

Помимо своего основного назначения — защиты от коротких замыканий, предохранители и автоматы во вторичных цепях используются также для разъединения цепей. Выключатели или рубильники устанавливаются только на магистральных линиях, отходящих от шин постоянного тока аккумуляторной батареи. На ответвлениях к отдельным цепям устанавливаются предохранители или автоматы, которые используются для отключения оперативного постоянного тока при производстве ремонтных или других работ, а также при поисках «земли», т. е. при определении места снижения изоляции в цепях постоянного тока.

Все цепи защищаются предохранителями или автоматами; вместе с тем число предохранителей не должно быть чрезмерно большим, чтобы не усложнять эксплуатации.

В ответственных целях, где нарушение целости предохранителей может привести к отказу или ложным действиям релейной защиты или автоматики либо к другим ненормальностям в работе установки, необходимо осуществлять постоянный контроль за состоянием предохранителей. Кроме того, предохранители этих цепей следует устанавливать в местах, удобных для обслуживания, на доступной высоте.

Применительно к этим общим соображениям рассмотрим порядок расстановки предохранителей в отдельных звеньях вторичных цепей.

6-2. ПРЕДОХРАНИТЕЛИ В ЦЕПЯХ УПРАВЛЕНИЯ, СИГНАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ

Цепи управления каждого выключателя выделяются на отдельные предохранители. Цепи сигнализации имеют отдельные предохранители для группы присоединений (например, одной панели управления) или для всех присоединений.

В схемах со звуковым контролем цепей управления последние питаются через предохранители от шинок управления (ШУ), а цепи сигнализации — через отдельные предохранители от шинок сигнализации (ШС). Поскольку цепи постоянного тока защиты нормально разомкнуты, установка отдельных предохранителей в цепях защиты потребовала бы осуществления специального контроля за их состоянием, между тем как предохранители в цепях управления имеют постоянный световой или звуковой контроль. В то же время цепи защиты органически связаны с цепями управления, так как они воздействуют на одни и те же исполнительные органы. Поэтому цепи защиты подключают под общие предохранители с цепями управления того выключателя, на который данная защита действует.

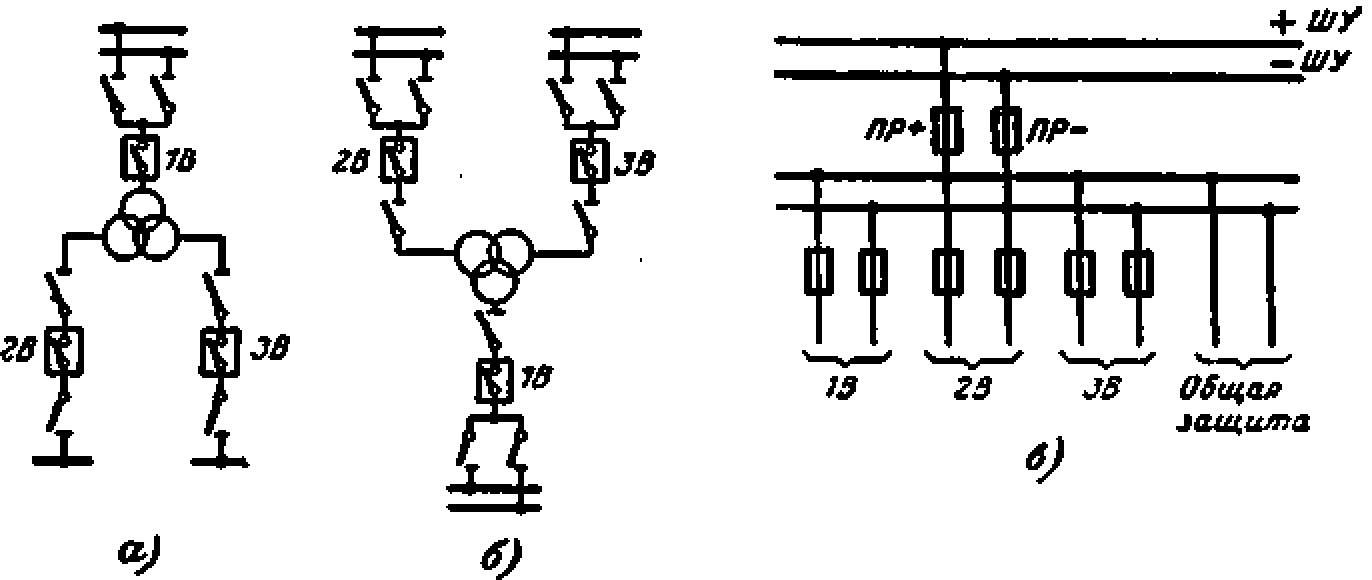

Рис. 6-2. Установка предохранителей в цепях управления и защиты. а — схема включения трехобмоточного трансформатора с отключением всего трансформатора; б — схема включения трехобмоточного трансформатора с возможностью отключения любой обмотки; в — расстановка предохранителей управления и защиты трехобмоточного трансформатора по схеме на рис. 6-2.б.

Если защита действует одновременно на несколько выключателей (например, дифференциальная защита двухобмоточного трансформатора), цепи защиты можно присоединить через предохранители любого выключателя. Предпочтительно, однако, присоединять их к предохранителям цепей управления выключателя, расположенного со стороны питания (на повысительных трансформаторах — со стороны низшего, а на понизительных — со стороны высшего напряжения).

Общие цели защиты трехобмоточного трансформатора присоединяют через предохранители цепей управления выключателя, отключение которого сопровождается отключением всего трансформатора (выключатель IB в схеме на рис. 6-2,а).

Если же работа трансформатора возможна при отключении любой из его обмоток (рис. 6-2,б), необходимо для цепей защиты иметь отдельные предохранители, с тем чтобы контроль за их состоянием осуществлялся через контроль цепей управления выключателей. Порядок расстановки предохранителей для этого случая показан на рис. 6-2,в. Для селективности общие предохранители выбирают на больший номинальный ток*.

* Для удобства расположения предохранителей и шинок желательно управление выключателями трехобмоточного трансформатора сосредоточить на одной панели щита.

Все цели зашиты питаются от предохранителей ±ПР, и только на контакты, выходных реле защиты, действующих непосредственно на отключающую катушку, оперативный ток подается от предохранителей управления соответствующего выключателя.

Для релейной защиты, охватывающей большое количество присоединений, например для дифференциальной защиты шин, устанавливаются отдельные предохранители. Контроль их осуществляется постоян но подтянутым реле, размыкающий контакт которого служит для сигнализации.

В целях сокращения количества предохранителей вторичные цепи аппаратов, связанных по своему действию с выключателем, целесообразно включать под общие предохранители с цепями управления выключателем. Так, например, цели управления автоматом гашения поля генератора можно включить под общие предохранители с цепями управления выключателем. Аналогичным образом в случае применения схем со звуковым контролем цепей управления цепи сигнализации положения всех разъединителей данной первичной цепи целесообразно включить под общие предохранители с цепями сигнализации выключателя.

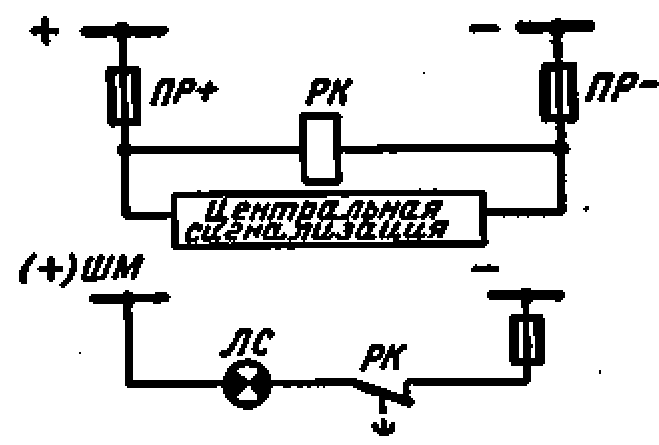

Рис. 6-3. Контроль предохранителе и центральной сигнализации.

В схемах со световым контролем цепей управления цепи сигнализации положения разъединителей можно было бы включить под общие предохранители с цепями управления выключателем.

Однако, учитывая особую ответственность цепей управления, желательно цепи сигнализации положения разъединителей выделить на отдельные предохранители и подключать их к шинкам сигнализации ШС. Конт роль за состоянием этих предохранителей осуществляется самими приборами ПС.

Цепи звуковой аварийной сигнализации, а также некоторые наиболее ответственные сигналы предупреждающей сигнализации (перегрузка, газовое реле и т. п.) желательно было бы включить под предохранители цепей управления, поскольку они имеют более надежный контроль. Необходимо, однако, учесть, что эти цепи будут иметь индивидуальные предохранителя только со стороны одного полюса. На другом полюсе они попадут под общий предохранитель цепей центральной сигнализации. Если часть цепей питать через предохранители цепей управления, а часть — через предохранители цепей сигнализации, то шинки управления и шинки сигнализации окажутся связанными через общий предохранитель центральной сигнализации; тем самым будет нарушен принцип распределения оперативного постоянного тока на щите управления.

Исходя из этих соображений, все цепи сигнализации, в том числе цепи аварийной и предупреждающей сигнализации каждого присоединения, питаются от шинок сигнализации через общие предохранители.

Цепи центральной сигнализации питаются от щита постоянного тока через отдельные предохранители.

Учитывая большую ответственность центральной сигнализации, желательно выполнить постоянный контроль состояния предохранителей. Это может быть выполнено либо при помощи лампы, помещаемой на соответствующей панели, постоянно горящей и потухающей при повреждении предохранителей, либо при помощи лампы, горящей мигающим светом при нарушении целости предохранителя. В последнем случае в схему вводят дополнительно промежуточное реле контроля, через контакты которого включают сигнальную лампу (рис. 6-3).

Для обеспечения сигнализации при перегорании предохранителя любого нз полюсов цепь мигания лампы присоединена непосредственно к шинкам щита постоянного тока.

Несколько спорным является вопрос об установке предохранителей на ответвлениях от шинки мигания (LUM). В нормальном состоянии схемы цепь мигания разомкнута и, следовательно, предохранитель не контролируется. Предохранитель со стороны минуса является общим для всей схемы и постоянно контролируется. Защиту от коротких замыканий достаточно было бы осуществлять только на одном полюсе (минусе).

Однако отсутствие предохранителя создало бы значительные затруднения при поисках «земли», учитывая большое число ответвлений от шинки мигания. При наличии же предохранителей можно путем поочередного отключения их обнаружить цепь, на которой имеется замыкание на землю. Для этой же цели может быть установлен однополюсный рубильник. При применении ключей управления типа КВФ или КСВФ завода «Электропульт» возможна периодическая проверка состояния этих предохранителей путем установки ключа в положения несоответствия («предварительно отключено» — при включенном выключателе, «предварительно включено» — при отключенном). При исправном предохранителе лампа мигает, при неисправном — гаснет.

Исходя из совокупности этих условий, рекомендуется на ответвлениях от ШМ устанавливать отдельные предохранители, причем для сокращения их числа можно ограничиться установкой одного предохранителя на панель, общего для всех цепей, управляемых с этой панели.

В цепях сигнализации схем со звуковым контролем цепей управления, выделяемых на отдельные шинки ШС, можно также ограничиться установкой одной группы предохранителей на панель или даже на весь объект, учитывая меньшую ответственность цепей сигнализации по сравнению с цепями управления и защиты.

Выбор предохранителей и номинальных токов плавких вставок к ним производится в соответствии с действующими правилами. Номинальный ток плавкой вставки должен быть возможно ближе к допустимой длительной нагрузке и превосходить ее не более чем в 3 раза. Ток срабатывания автомата с зависимой характеристикой может превосходить длительно допустимый ток не более чем в 1,5 раза. Для отстройки от толчков тока, например при включении и отключении выключателя, в оперативных цепях с током /т рекомендуется выбирать номинальный ток плавкой вставки по выражению

![]()

где для цепей управления выключателями и цепей трансформаторов напряжения а=2-2,5, для цепей электродвигателей (цепи управления задвижек, регулирования нагрузки турбины и т. п.) а=1,6-2.

При установке в цепи нескольких последовательно включенных предохранителей должна быть обеспечена их селективность. Проверку селективности следует проводить по защитным характеристикам предохранителей с учетом большого разброса времени сгорания вставок (до ±50% типового).

Как показывает опыт проектирования и эксплуатации, при больших кратностях тока короткого замыкания обеспечить селективность предохранителей можно, только увеличив номинальный ток вставки, стоящей ближе к источнику питания, на 2—3 ступени шкалы номинальных тонов вставок.

Вообще вопрос селективности работы предохранителей в настоящее время эффективно не разрешен. Широкое внедрение автоматов с электромагнитными и тепловыми расцепителями должно значительно продвинуть вперед решение этой задачи.

Применение в питающих цепях вместо плавких предохранителей автоматов АП-50 позволяет осуществить сигнализацию отключения автомата с помощью встроенного размыкающего блок-контакта автомата.

Благодаря большей точности настройки временной зависимости характеристики теплового расцепителя автомата легче обеспечить селективность защиты.

Электромагнитную отсечку автомата в этом случае следует вывести из действия, так как иначе невозможно согласовать время срабатывания его со временем срабатывания плавких предохранителей, устанавливаемых в отходящих цепях.