УДК 621.315.618.9.011

ВОЛЬТ-СЕКУНДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕГАЗОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ. ОБЗОР ОПУБЛИКОВАННЫХ ДАННЫХ

Доклад от имени ИК 15

Боуэк, Ташнер, Гроггер, Зоро1

Введение. Исследовательские комитеты ИК 15 (Изоляционные материалы) , 23 (Подстанции) и 33 (Перенапряжения и координация изоляции) создали совместную специальную рабочую группу, задача которой состояла в том, чтобы собрать и обобщить основные положения по координации изоляции элегазовых распредустройств посредством координации деятельности компетентных рабочих групп 15-03 (Изоляционные газы), 23-3 (Герметизированные подстанции) и 33-06 (Координация изоляции в системах переменного тоКа).

После сбора основных положений и конкретных данных, необходимых для координации изоляции КРУЭ силами РГ 23-03 [1], перед РГ 15-03 была поставлена задача проработать вопрос тех форм волн перенапряжения, которые возникают в КРУЭ и которые были обсуждены в соответствующих рабочих группах.

Данное исследование в основном ограничено чистым газом. Поэтому перекрытия по поверхности здесь не рассматриваются. Однако первые полученные результаты говорят о том, что в условиях чистых поверхностей особых отклонений наблюдаться не должно.

1 W. Boek, W. Taschner, F. Grogger, R. Zoro. V-T curves of SF6 insulation proposal for a new presentation and compilation of published measurements. Доклад 15-06 на сессии СИГРЭ 1982 г. Пер. с англ. Э. М. Попова.

Основные положения.

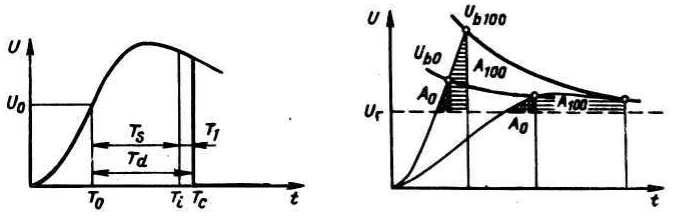

Поведение элегаза при импульсном воздействии зависит от общего времени запаздывания Td, если в течение этого периода происходит заметное изменение напряжения (рис. 1). Пробой происходит в том случае, если:

в изоляционном пространстве в момент времени Т0 произойдет локальное увеличение отношения напряженности электрического поля к давлению (E/р)0 до критического значения, достаточного для развития стримера;

в критическом объеме, где отношение (Е/р)0 превысило критическое значение, появился по крайней мере один первичный электрон, инициирующий возникновение стримера в момент Тi;

в заключение произойдет образование стримера и искрового разряда, который вызовет падение напряжения в момент отсечки Тс.

Общее время запаздывания состоит из статистического времени запаздывания Ts до появления стримера и времени образования Tf канала разряда. При использовании элегаза (электроотрицательного газа) статистическое время запаздывания особенно продолжительно. Теоретический подход к расчету этих двух видов времени запаздывания сделан в [2].

Если ограничиться одной конфигурацией электродов, то общее время запаздывания для различных форм волны напряжения и различных давлений газа можно определить при помощи расширенного критерия зависимости напряжения от времени [3]. Соответственно напряжение пробоя Uпp для х%-ной вероятности пробоя составляет

![]()

(1)

Площадь Ах под вольт-секундной характеристикой постоянна. С уменьшением крутизны фронта импульса напряжение пробоя приближается к статическому напряжению Ur.

На рис. 2 показано построение вольт-секундных характеристик с помощью (1).

Диапазон разброса уменьшается с уменьшением крутизны фронта импульса. Указанный критерий не учитывает влияние конфигурации электронов. Но положение о том, что диапазон разброса уменьшается с увеличением объема газа, площади электродов или при облучении, в принципе остается правомерным [2].

Статистическое время запаздывания влияет на теоретическое ноль процентное значение пробивного напряжения. Однако ее определение едва ли возможно, особенно для элегаза, в силу большого разброса. Поэтому на практике используют 5%-ное пробивное напряжение, на которое воздействуют вышеуказанные параметры.

При низких давлениях газа до уровня р<р0 пробивное напряжение снижается не за счет усиления поля, называемого микрополем, вблизи электродов, вызываемым шероховатостью поверхности, если допустить, что поверхность имеет нормальный, принятый в практике, характер. Поэтому вольт-секундная характеристика асимптотически приближается к критическому значению U0, для которого достигается критическая напряженность поля, отнесенная к давлению (Е/р)0 = (87-89) кВ/(ммхМПа), в силу распределенности рассматриваемого поля. В данном случае усилением напряженности поля, вызываемым шероховатостью, можно пренебречь. Критическая напряженность электрического поля Е0 связана с рассчитываемым распределением поля, а статическое напряжение равно критическому напряжению

![]() · (2а)

· (2а)

При более высоких давлениях начинает проявляться эффект микрополя вблизи поверхности электродов. Начало образования стримера возможно вблизи точек с шероховатым профилем. Поэтому существует критическое напряжение U0, к которому асимптоматично приближается вольт-секундные характеристики

![]() (2б)

(2б)

Однако пробой может произойти при значении меньшем критического напряжения только в том случае, если в малых критических объемах на поверхности электрода существуют первичные электроды, необходимые для инициирования стримера. Эмиссия с этих электродов происходит в случае отрицательной полярности под воздействием локальной повышенной напряженности поля. В случае положительной полярности электроны создаются в самом газе без какого-либо эффективного усиления за счет усилившегося поля. Поэтому указанная шероховатость электродов гораздо более эффективна при отрицательной полярности, что ведет к более низким напряжениям пробоя:

![]() (3)

(3)

Однако для возникновения пробоя при низких напряжениях должен быть хотя бы один первичный электрон для инициирования стримера в малых критических объемах вблизи от поверхности электрода.

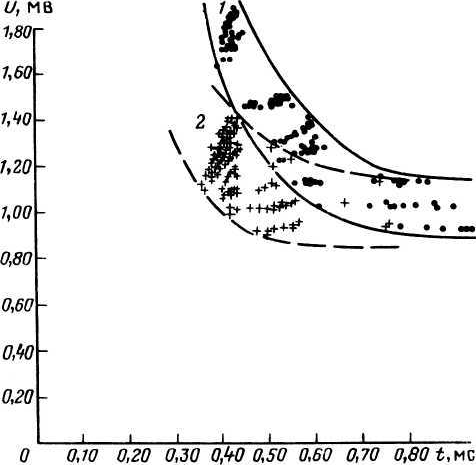

Рис. 3. Вольт-секундные характеристики коаксиальной системы (диаметр 510/150мм) при импульсном напряжении 0,2/50 мкс и давлении элегаза 0,20 МПа:

1 — отрицательная полярность; 2 — положительная полярность

В связи с этим наблюдается особенно сильное влияние времени запаздывания на вольт-секундных характеристиках. Поэтому, как отмечалось выше, на практике пользуются пробивным напряжением с 5%-ной вероятностью Ub5. Отрицательное пробивное напряжение равно положительному и превосходит его только в случае особо большой крутизны импульсного напряжения, как показано на рис. 3 (предположительно в силу большего времени формирования в случае отрицательной полярности, как это было доказано для воздушной изоляции).

Форма напряжения для определения вольт-секундных характеристик. Весьма важно рассмотрение обшей формы напряжения. В зависимости от интервала времени, в котором происходит пробой, объединенная специальная рабочая группа 15/23/33 предлагает пользоваться следующими тремя формами напряжения:

стандартный грозовой импульс в соответствии с Публикацией МЭК 60-2. Большая часть исследований проводится именно с этой формой напряжения. Даже если реальная форма волны перенапряжения не эквивалентна этой форме, тем не менее почти всегда используют именно ее;

линейно возрастающие напряжения. Исследуя явления пробоя на фронте волны, особенно при большой крутизне фронта, почти всегда пользуются линейно возрастающими напряжениями вплоть до момента пробоя.

Крутизна фронта определяется на участке от статического пробивного напряжения до пробивного напряжения, где должна выдерживаться линейность напряжения, особенно при значениях выше статического напряжения Ur колебательный грозовой импульс. Рядом расчетов было показано, что внутри оборудования с элегазовой изоляцией, подключенного к воздушным линиям электропередачи, могут возникать крутые грозовые импульсы. В характерных импульсах такой формы наблюдаются высокочастотные колебания, максимальные значения которых близки к значениям защитного уровня грозовых разрядников [5]. Подобные же формы напряжения создаются при замыкании разъединителей. На частоту колебаний, вызываемых бегущей волной, влияют размеры подстанции. Частота может иметь значения от сотен килогерц до сотен мегагерц. При отрицательной полярности пробой может возникать на спаде импульса даже при напряжениях, значительно ниже критического значения [3, 6].

Графическое представление вольт-секундных характеристик. Поскольку пиковое значение напряжения весьма часто имеет решающее значение для определения размеров изоляции и для эксплуатации искровых разрядников и ограничителей перенапряжений, предназначенных для защиты от перенапряжений, определение вольт-секундных характеристик, принятое в документе МЭК 60-2, отличается от определения, приведенного выше. Пиковое значение импульсного напряжения соотносится на графике со временем до отсечки. Поскольку поведение при пробое зависит от формы напряжения, то согласно документу МЭК 60-2 для оценки вольт-секундных характеристик необходимо использовать фиксированную форму напряжения, в которой меняется лишь одно пиковое значение волны.

Отходя от рекомендаций МЭК, совместная специальная рабочая группа предлагает совершенно иное определение вольт-секундной характеристики. Пиковое значение импульсного напряжения должно откладываться в соотношении со времени до пика. Сравнение этих трех различных определений дано на рис. 4. В части, соответствующей времени фронта импульсов, вольт-секундные характеристики равны по всем трем определениям. Различия даются только в случае пробоя на спаде импульса.

Наиболее важными причинами нового определения являются следующие:

в случае пробоя на спаде импульса, по определению МЭК, на спаде импульса не будет точек пересечения импульсного напряжения с вольт- секундными характеристиками, в то время как определение, предлагаемое совместной специальной группой, гарантирует наличие таких пересечений;

в силу весьма большого статистического времени запаздывания в случае элегаза наблюдается большой разброс времени до отсечки, особенно при пробоях на спаде импульса. При повторных испытаниях при одном и том же максимальном значении напряжения определение, которое дает совместная специальная группа, позволяет зафиксировать на вольт-секундных характеристиках одну единственную точку (рис. 4,в);

для оценки элегазовой изоляции КРУЭ предлагаются и применяются импульсные напряжения с различной формой волны на спаде. Для одних и тех же значений импульсного напряжения следует ожидать различных значений напряжения пробоя (рис. 4;в). Кроме того, были обнаружены пробои при напряжении меньшем сниженного критического напряжения при колебательной форме импульса на спаде, механизм которых неизвестен [3, 6]. Поэтому графическое представление вольт-секундных характеристик в виде, предложенном совместной специальной рабочей группой, ведет к одной единственной характеристике, если прикладываемые импульсы отличаются только на спаде. Оставшиеся различия в пиковых значениях в случае пробоя ведут Всею лишь к появлению разных отметок на вертикальной ветви вольт-секундной характеристики во времени до пика Тсr.

Новая предлагаемая форма представления кривых имеет лишь один недостаток. При пробоях на спаде импульса по вольт-секундной характеристике и фактическому импульсному напряжению невозможно определить время до отсечки. Однако обычно время до отсечки, особенно на спаде импульса, не имеет особого значения для координации изоляции.

На рис. 5 показаны преимущества графического представления, предложенного совместной специальной рабочей группой на основе практических результатов, полученных при грозовых импульсах 1,2/50 и 1,2/13 мкс, а также колебательных импульсов. Все пробои произошли на спаде импульсов.

Из рис. 5, в видно, что все пиковые значения расположены очень близко друг к другу, в то время как при форме построения, предложенной МЭК, и на графике реальных значений пробоя неминуемо наблюдался бы большой разброс.