3-9. ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНТАКТОРАМИ

Контакторы с удерживающей обмоткой, управляемые на напряжении первичной цепи. Особенности схем управления контакторами и магнитными пускателями определяются особенностями самих коммутационных аппаратов:

- Включение контактора производится путем подачи переменного напряжения на его обмотку.

- Удерживание контактора во включенном положении осуществляется за счет постоянной подачи напряжения на его обмотку.

- Отключение контактора производится путем снятия напряжения с его обмотки.

Рис. 3-27. Схема управления контактором с удерживающей обмоткой а — при помощи двух кнопок; б — ключом с фиксированными положениями; в — с реле с замедленным возвратом

Наиболее распространенная схема управления контакторами и магнитными пускателями показана на рис. 3-27,а. Управление произво дится при помощи двух кнопок: «пуск» и «стоп». Удерживающая обмотка К питается от напряжения первичной цепи. Автомат А (типа АП-50 или А-3100) имеет встроенную защиту от коротких замыканий (электромагнитную отсечку) и от перегрузки (термоэлемент). Эта схема исключает самозапуск двигателя, поскольку контактор отключается при коротких замыканиях, сопровождающихся снижением напряжения.

При необходимости сохранения возможности самозапуска двигателя можно вместо кнопок с возвратом применить ключ с двумя фиксированными положениями (рис. 3-27,б), или ввести в цепь удерживания обмотки контакты реле с замедленным возвратом, включенного по схеме на рис. 3-27,а.

Управление контактором с питанием от первичной цепи независимо от ее напряжения допустимо в том случае, когда управление двигателем производится с места специальными кнопками. Однако изоляция этих кнопок должна быть рассчитана на напряжение первичной сети.

При управлении с группового или цехового щита такая схема допустима по условиям безопасности обслуживания щита только при напряжении сети, не превышающем 380 в с заземленным нулем. Если напряжение силовой сети выше 380 в, то управление следует осуществлять от постороннего источника постоянного или переменного тока либо включать цепи управления через промежуточный понижающий трансформатор.

В рассмотренных схемах обрыв цепи управления приводит к отключению контактора. Кроме того, схемы не обеспечивают сигнализации положения, аналогичной применяемой в схемах управления выключателями. Поэтому область применения рассмотренных схем ограничивается местными шкафами управления и технологическими сборками.

Для ответственных двигателей, управляемых с центральных щитов, рассмотренные схемы не применяются.

Контакторы с удерживающей обмоткой с управлением на постоянном токе. Дистанционное управление ответственных двигателей, как правило вынесенное на групповой щит, выполняется часто на постоянном оперативном токе. Эта схема лишена недостатков, присущих ранее рассмотренным схемам, и выполнена на основании следующих технических условий:

- Схема обеспечивает автоматическое обратное включение контактора при отключении его вследствие кратковременного снижения напряжения при внешнем коротком замыкании.

- При длительном исчезновении напряжения в первичной цепи

- контактор отключается и при восстановлении напряжения остается отключенным.

- При потере питания оперативных цепей постоянного тока контактор остается включенным;

- Схема предусматривает блокировку от многократных включений при включении двигателя на короткое замыкание.

- Схема предусматривает сигнализацию положения, аналогичную сигнализации, применяемой в схемах управления выключателями.

Рис. 3-28. Схема управления контактором с удерживающей обмоткой постоянного тока.

Ниже рассматриваются последовательно все операции в схеме управления контактором (рис. 3-28). При положении «отключено» (О) через контакты 10—11 ключа КУ горит лампа «отключено» ЛЗ.

Цепь сигнализации несоответствия подготовлена контактами 14—15 КУ. В положении «предварительно включено» (B1) лампа ЛЗ мигает через контакты 9—10 ключа КУ. Контакты 10—11 КУ размыкаются. При команде «включить» (В2) контакты 5—8 КУ замыкают цепь реле РКВ, которое своими контактами подает питание на обмотку контактора. Контактор включается и одним своим блок-контактом удерживает РКВ в подтянутом состоянии, а другим дублирует контакт РКВ в цепи удерживания обмотки контактора. Лампа ЛЗ гаснет. Через контакты 13—16 КУ загорается лампа «включено» ЛК.

В положении «включено» (В) контактор К удерживается включенным благодаря питанию обмотки через блок-контакт К и контакт РКВ. Блок-контакт К обеспечивает удерживание пускателя во включенном положении при перегорании предохранителей в оперативных целях, когда контакт РКВ размыкается. Контакт РКВ в цепи удерживания обеспечивает автоматическое обратное включение контактора при кратковременном снижении напряжения при сквозном коротком замыкании.

При длительном снижении напряжения (более 3—5 сек) или потере питания первичной цепи реле РКВ, удерживаемое в подтянутом состоянии блок-контактом К успевает отпасть и своим контактом разбирает цепь удерживания обмотки К. Для включения контактора после восстановления напряжения в этом случае требуется произвести нормальную операцию включения. Лампа ЛК при включенном положении контактора горит через контакты 13—16 КУ. Сигнализация несоответствия подготовлена на контактах 9—12 КУ. В положении «предварительно отключено» (Ο1) замыкаются контакты 13—14 КУ. Лампа ЛК мигает.

При команде «отключить» (О2) контактами 6—7 КУ подается импульс на срабатывание РКО, контакты которого размыкают цепь удерживания обмотки контактора К. Контактор отключается. Реле РКО самоудерживается до момента отпадания РКВ. Такая блокировка делает невозможным самопроизвольное обратное включение контактора после снятия отключающего импульса.

Контакторы с защелкой. Управление контактором с защелкой производится на постоянном оперативном токе. Контактор снабжен электромагнитом включения ЭВ и электромагнитом отключения ЭО. Цепь ЭВ замыкается контактами промежуточного контактора КП. Технические условия, принятые при разработке схемы, — те же, что и для схемы управления масляным выключателем. Схема изображена на рис. 3-29,а.

В отключенном положении контактора горит лампа ЛЗ через контакты 10—11 КУ. Для выполнения обычной схемы сигнализации с контролем цепей управления реле РК выполнено с последовательной обмоткой на поминальный ток 1 а. Эта схема, как и ранее рассмотренные схемы, рассчитана на обычный ключ КВФ и может быть выполнена как со световым, так и со звуковым контролем цепей. Импульс на включение контактора подается контактами 5—8 КУ. Включается реле РК, от которого срабатывает промежуточный контактор включения КП. Включающий импульс снимается после завершения операции включения путем размыкания контакта прерывателя П в конце хода плунжера электромагнита ЭВ. При размыкании контакта П контактор КП оказывается включенным через сопротивление обмотки П и отпадает. Плунжер ЭВ возвращается в нормальное состояние, но контакт П самоудерживается своей обмоткой в разомкнутом состоянии в течение всего времени, пока подан включающий импульс, что обеспечивает однократность включения. Во включенном положении контактор удерживается механической защелкой. Импульс на отключение контактора подается контактами 6—7 КУ, замыкающими цепь электромагнита отключения ЭО. Боек электромагнита при срабатывании выбивает защелку; контактор отключается под действием пружин и своим блок-контактом В снимает отключающий импульс. Недостатком схемы являются отсутствие контроля цепи КП, а также неудачное конструктивное выполнение контакта прерывателя П, Для управления контактором с защелкой могут быть рекомендованы схема треста «ОРГРЭС» (рис. 3-29,б) или схема Теплоэлектропроекта (рис. 3-29,а) с релейными блокировками от многократного включения.

Контакторы и магнитные пускатели реверсивные. Реверсивные контакторы и магнитные пускатели применяются на электростанциях в основном для управления электродвигателями задвижек.

Принципы построения схем управления реверсивными контакторами и магнитными пускателями в основном те же, что и для аппаратов одностороннего действия этого же типа. Однако наличие обратимости и условия работы электродвигателей задвижек предъявляют к схемам некоторые дополнительные требования, определяемые типом задвижки, запорной или регулирующей, и системой управления, с места или с технологического щита.

Эти дополнительные условия в основном сводятся к следующему:

- В схеме должна предусматриваться блокировка, не допускающая одновременной подачи импульса на открытие и закрытие задвижки, так как одновременное включение обоих контакторов приведет к междуфазному короткому замыканию.

- В схеме должно быть предусмотрено автоматическое отключение электродвигателя (разрыв цепи удерживающей обмотки контактора) при достижении задвижкой конечных положений.

- В схеме должна быть предусмотрена защита от перегрузки при заклинивании механической части задвижки.

- Должна предусматриваться блокировка, снимающая дистанционное управление при управлении задвижкой при помощи ручного привода.

- Для приводов, управляемых дистанционно со щита, должна предусматриваться сигнализация положения задвижки.

- Схемы задвижек, установленных на коммуникациях воды и пара высокого давления, должны обеспечивать необходимую плотность закрытия.

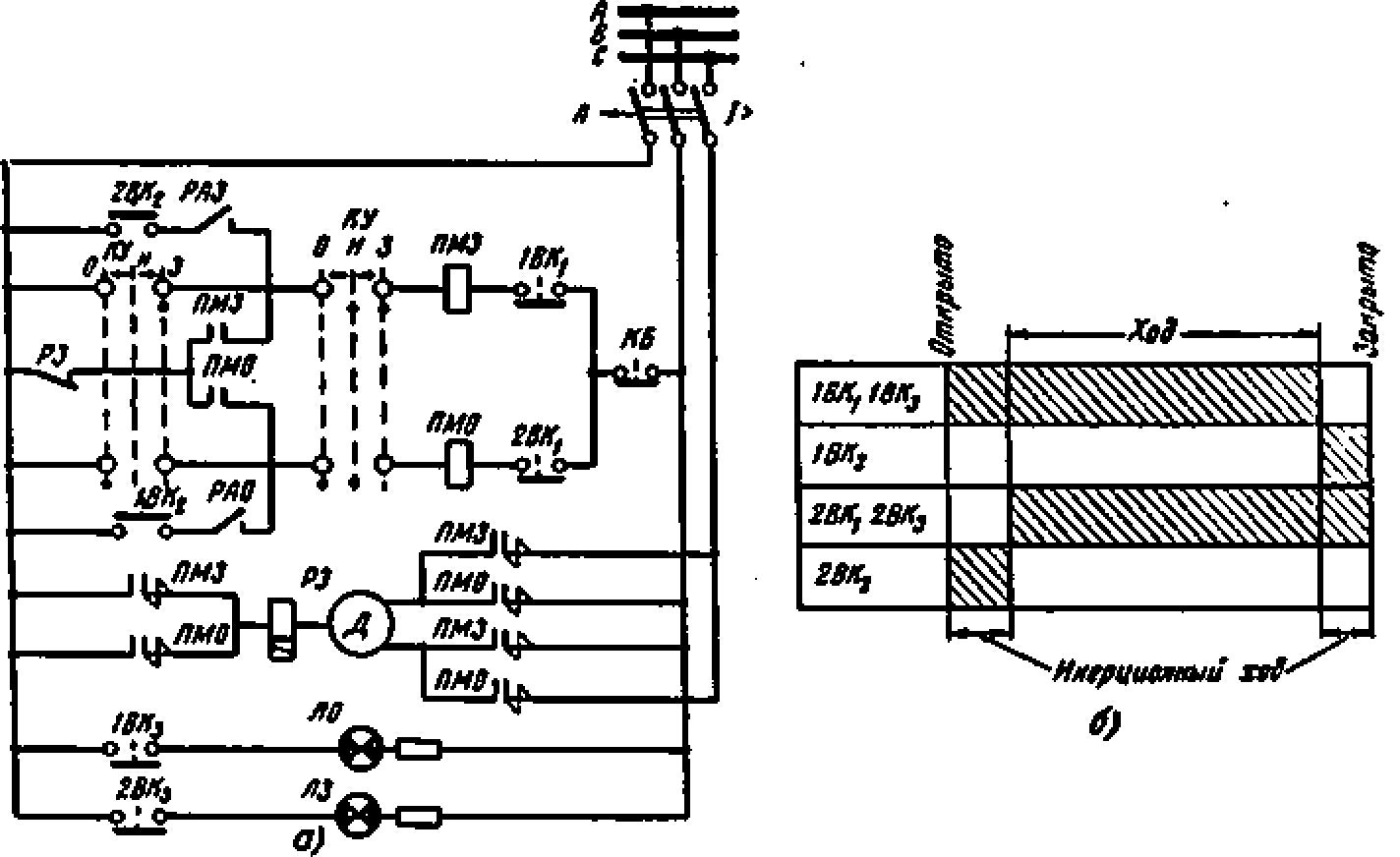

На рис. 3-30 изображена схема дистанционного управления запорной задвижкой с технологического щита при помощи реверсивного контактора.

Как видно из схемы, блокировка от одновременной подачи импульса на закрытие и открытие достигается введением в цепь контактора ПАЮ контакта ключа КУ, размыкающегося при подаче импульса на закрытие, а в цепь контактора ПМЗ — контакта ключа, размыкающегося при команде на открытие.

В случае применения в схеме вместо ключа двух кнопок КЗ и КО, подающих команду на закрытие и открытие, блокировка осуществляется размыкающими контактами кнопок. При подаче импульса на обмотку одного контактора цепь другого размыкается.

Рис. 3-30. Схема управления запорной задвижкой а — цепи управления и сигнализации; б — диаграмма контактов конечного выключателя.

Разрыв цепи при конечных положениях задвижек достигается включением в цепи управления конечных выключателей ВК, связанных со шпинделем задвижки. При открытой задвижке контакт 1ВК1 замкнут, а 2ΒΚ1 разомкнут; таким образом, подготовлена цепь контактора ПМЗ на закрытие. Во время хода задвижки оба контакта замкнуты. При полном закрытии размыкается контакт 1BK1, a 2BK1 остается замкнутым, подготовляя цепь контактора ПМО на открытие. Автоматическое управление осуществляется контактами реле РАЗ и РАО (обмотки реле не показаны). В этом случае блокировка от одновременной подачи импульсов на открытие и закрытие задвижки достигается введением в цепь каждого контакта автоматики контактов конечных выключателей.

Защита от перегрузки в случае отказа концевых выключателей, заедания или поломки механизма выполняется либо с помощью реле максимального тока РЗ, контакт которого включен в цепь самоудерживания, либо с помощью максимального автомата АП-50.

Трехфазный автомат АП-50 имеет два элемента (термический и электромагнитный) и может использоваться одновременно для защиты от коротких замыканий и от перегрузки.

При пуске двигателя реле РЗ под действием пускового тока размыкает свой контакт в цепи самоудерживания контакторов ПМЗ и ПМО, поэтому командный импульс от ключа КУ или от автоматики должен поступать до уменьшения пускового тока. В последнем случае контакты 2ВК2 и 1ВК2 регулируются таким образом, что они были замкнуты до возврата реле РЗ.

Для уплотнения при закрытии задвижки высокого давления в цепи контактора ПМЗ исключается (или закорачивается) конечный выключатель 1ΒΚ1. Размыкание цепи самоудерживания обмотки ПМЗ производится контактом РЗ, когда ток электродвигателя увеличивается до заданного значения, определяемого величиной вращающего момента на валу, необходимого для плотного закрытия задвижки.

Прн ручном управлении контактом КБ разрывается цепь управления.

Сигнализация положения задвижки осуществляется лампами. Как видно из схемы, нормально при крайнем положении задвижки горит одна лампа. Во время хода задвижки загораются обе лампы.

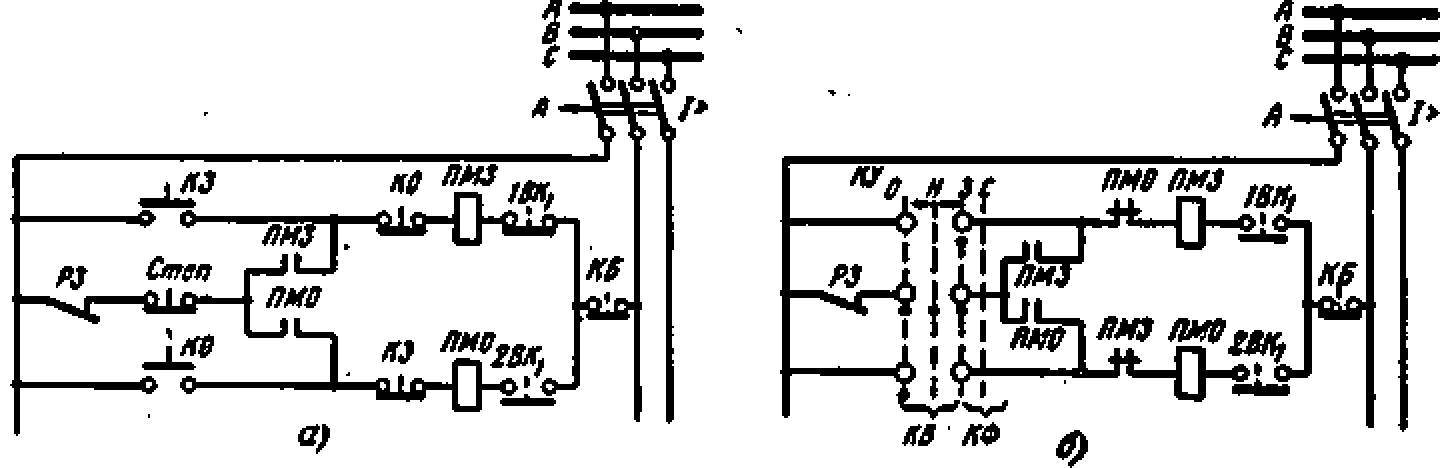

Рис. 3-31. Схема управления регулирующей задвижкой. а — при помощи трех кнопок; б — с совмещенным ключом КВКФ.

Для регулирующих задвижек, т. е. для тех задвижек, у которых любое промежуточное положение может быть рабочим, из схемы управления должно быть исключено самоудерживание обмотки контактора, выполняемое через соответствующие блок-контакты. Подобное изменение в схеме вызвано тем, что для такой задвижки необходимо иметь возможность остановки ее в любом промежуточном положении путем снятия команды.

Кроме того, сигнализацию положения регулирующей задвижки целесообразно выполнять при помощи сельсинов. В этом случае истребуется специальных блок-контактов для сигнализации и вместе с тем обеспечивается четкая сигнализация любого положения задвижки.

Если регулирующая задвижка требует длительного времени для перехода из одного положения в другое, можно сохранить самоудерживание обмоток, а для остановки двигателя — дополнительно ввести в цепи управления размыкающие контакты кнопки «стоп». Схема, отвечающая этому условию, показана на рис. 3-31,а. Сигнализация положения предполагается при помощи сельсинов. Для управления регулирующей задвижки вместо трех кнопок КВ, КО и «стоп» может быть принят совмещенный ключ типа КВКФ (см. § 3-6). В схеме на рис. 3-31,б, выполненной с таким ключом, блокировка от одновременного включения контакторов ПМЗ и ПМО выполнена с помощью размыкающихся блок-контактов контакторов.

Существенным недостатком описанных схем является размещение конечных выключателей между обмотками ПМО и ПМЗ и нулевым проводом. При замыкании на землю между обмотками и конечными выключателями последние не будут ограничивать ход задвижки. Недостатком схемы управления запорной задвижкой являются невозможность остановки в промежуточном положении и необходимость при отмене ошибочной команды осуществлять реверс без промежуточной остановки.

Рис. 3-32. Универсальная схема управления задвижкой.

В решении Союзглавэнерго при Госплане СССР за № 41Т от 17 июля 1962 г. указывается, что для всех типов запорных органов

должна быть принята единая универсальная схема управления электродвигателями с промежуточной операцией «стоп».

Такие схемы позволяют производить «расхаживание» задвижки, отмену ошибочно начатой операции (возврат задвижек в исходное состояние после остановки из любого промежуточного положения), а также постепенное открытие или закрытие с непродолжительными остановками.

Признано нецелесообразным для этих целей применять схемы с непосредственной подачей команды на реверс электродвигателя во время его работы, что может вызвать перегорание предохранителей или отключение автомата, а в отдельных случаях привести к повреждению электродвигателя.

ОКТП Теплоэлектропроекта разработана единая схема для управления запорными задвижками.

В схеме применен ключ управления без фиксации положений; операция «стоп» осуществляется при помощи реле PC (рис. 3-32).

Для остановки электродвигателя необходимо подать ключом КУ команду на движение задвижки в направлении, противоположном ходу. При этом сработает реле PC и окажется в состоянии самоудерживания через контакты ключа КУ, свой контакт и конечный выключатель. Несмотря на то, что контакт ключа КУ, подающий команду на движение в обратном направлении, будет замкнут, реверса двигателя не произойдет: подтянутое реле PC своим контактом размыкает цепь этой команды. Только после возврата ключа в нейтральное положение, при котором реле PC отпадает, может быть подана любая команда.

Обмотки контакторов ПМЗ и ПМО жестко подсоединены со стороны нуля, а конечные выключатели находятся в цепи со стороны фазы. Такие соединения исключают ложное срабатывание схемы в случае заземления цепей конечных выключателей, что могло иметь место при включении их по приведенным выше схемам со стороны нуля.

Сигнализация осуществляется двумя лампами, одна из которых горит при крайних положениях задвижки. При остановке в промежуточном положении горят обе лампы, а при движении мигает лампа, указывающая направление движения задвижки.

Шинка (~) 0 дозволяет производить гашение ламп на щите.

В схеме на рис. 3-32 показана цепь закрытия задвижки с уплотнением при помощи моментной муфты ВМЗ, контакт которой постоянно замкнут и размыкается при заданной величине вращающего момента на палу, обеспечивающего плотное закрытие.