ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АППАРАТАМИ

3-1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Под дистанционным управлением понимается управление аппаратами на сравнительно небольших расстояниях (до нескольких сотен метров) в отличие от телеуправления, предполагающего управление на больших расстояниях (десятки и сотни километров).

Различие в дальности управления сказывается на принципах построения схем. При коротких расстояниях количество каналов связи и сечение проводов не оказывают существенного влияния на стоимость. установки; управление производится при помощи сильных токов и сравнительно простой и дешевой аппаратуры. При больших расстояниях решающим фактором, влияющим на экономичность установки, является стоимость линии связи. Поэтому управление производится при помощи слабых токов, позволяющих максимально сократить количество и сечение каналов связи, хотя и требует применения более сложной и дорогостоящей аппаратуры.

Дистанционное управление аппаратом заключается в формировании командного импульса при воздействии вручную на орган управления и передаче его исполнительному органу, изменяющему состояние данного аппарата.

Воздействие на орган управления называется подачей команды, лицо, подающее команду, — оператором, место, откуда подается команда,— постом управления, аппарат, при помощи которого подается команда, — ключом управления (сокращенно «ключ»), исполнительный орган — приводом. Схема электрических соединений между постом управления и приводом называется схемой управления.

На электрических станциях и подстанциях применяется дистанционное управление коммутационными аппаратами (выключатели, контакторы, разъединители, запорные задвижки и т. п.) и регулирующими аппаратами (регуляторы напряжения, регуляторы скорости, регулирующие задвижки и т. п.).

Схема управления каждого аппарата определяется его назначением и конструктивными особенностями.

3-2, СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Требования, предъявляемые к схемам управления выключателями, определяются типом выключателя, масляного или воздушного, и типом привода: электромагнитного, пружинно-грузового или пневматического.

Во всех типах приводов командный импульс на отключение непосредственно воздействует на электромагнит отключения. Команда на включение при всех типах приводов — прямая, за исключением электромагнитного привода, при котором команда подается косвенно. Командный импульс в этом случае усиливается промежуточным контактором вследствие большой мощности, необходимой для производства операции включения.

Наиболее распространенным приводом к масляным выключателям является электромагнитный привод, применительно к которому нами излагаются общие требования, предъявляемые к схемам управления выключателями. Особые требования, определяемые другими типами приводов или выключателей, излагаются ниже при рассмотрении соответствующих схем.

Требования к схемам управления с электромагнитными приводами выражаются в следующем:

- Обмотки электромагнитов включения и отключения рассчитаны на кратковременное прохождение тока, поэтому при подаче команды импульс должен быть ограниченно длительным и автоматически сниматься после завершения операции.

- Схема должна допускать не только дистанционное ручное, но и автоматическое управление: отключение под действием релейной защиты и включение под действием реле автоматики.

- В схеме должна быть предусмотрена блокировка от «прыгания», т. е. от многократного включения и отключения выключателя на короткое замыкание *.

- Оператор не видит выключателя; необходимо поэтому, чтобы до подачи команды на посту управления был сигнал, показывающий положение выключателя, а после команды на пост управления был послан сигнал, свидетельствующий об исполнении команды и одновременно показывающий новое положение аппарата. Иначе говоря, в схему в качестве ее составной части должна входить сигнализация положения аппарата.

- Изменение положения выключателя может происходить не только при ручном воздействии, но и под действием автоматики. В схеме должна быть предусмотрена сигнализация автоматических переключений, отличная от сигнализации положения при ручных дистанционных переключениях.

* Такой блокировки не требуется, если привод снабжен механической блокировкой.

Кроме того, желательно выполнение следующих дополнительных требований:

- Выполнение контроля за состоянием цепей управления в целом, поскольку обрыв цепи может привести к отказу автоматических устройств (релейной защиты и автоматики).

- Отделение цепей управления от цепей сигнализации.

- Применение минимального количества проводов для связи между постом управления и приводом.

Выполнение перечисленных требований достигается в схемах управления выключателями следующими средствами:

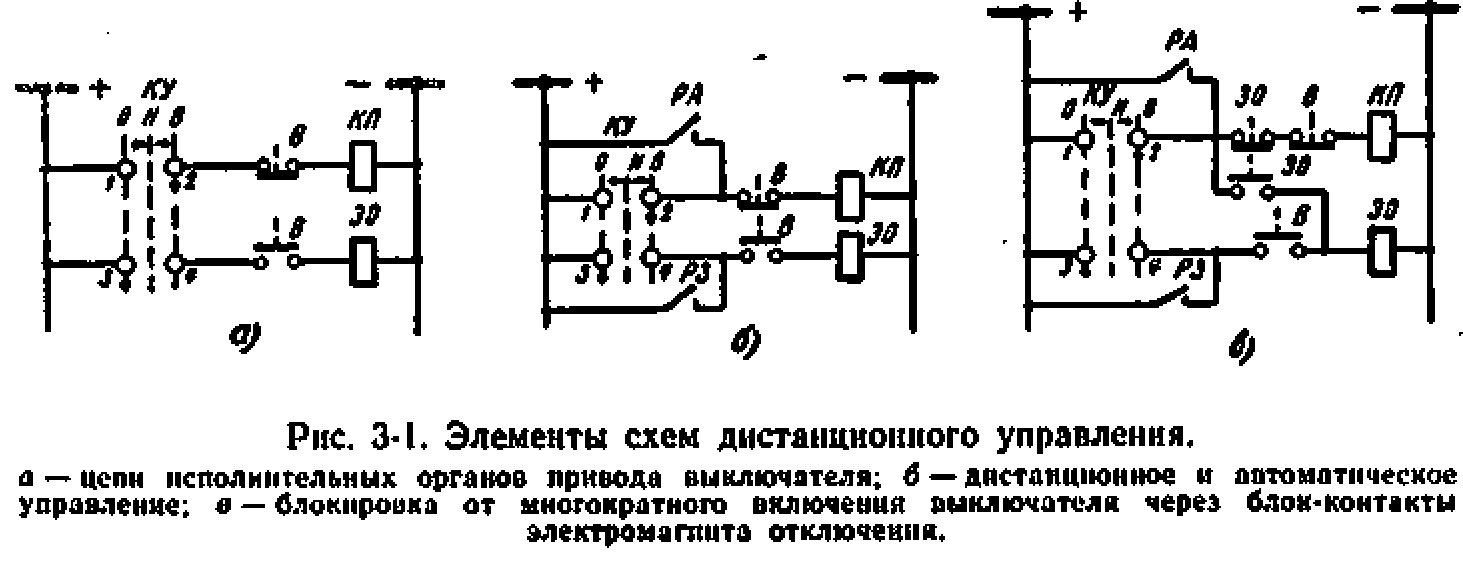

1. Ограниченная длительность импульса обеспечивается введением

в цепи управления блок-контактов выключателя В: замыкающего блок- контакта в цепь электромагнита отключения и размыкающего — в цепь промежуточного контактора (рис. 3-1,а).

- Возможность автоматического управления достигается тем, что параллельно контактам КУ ключа управления присоединяются контакты реле защиты РЗ в цепи отключения и реле автоматики РА в цепи включения (рис. 3-1,б).

- Блокировка от «прыгания» выключателя, т. е. от многократного включения и отключения его от защиты при подаче длительного импульса на включение и при наличии короткого замыкания в первичной цепи, может быть осуществлена либо механически (для некоторых типов приводов), либо электрически с использованием блок-контактов электромагнита отключения или специальных реле блокировки.

На рис. 3-1,а показана распространенная схема электрической блокировки. Если при включении выключателя от контактов ключа 1—2 КУ или реле автоматики РА произойдет отключение его от защиты, то при прохождении тока через электромагнит отключения его замыкающий блок-контакт замкнется, а размыкающий разомкнется. Вследствие

этого через контакты 1—2 ключа КУ или реле автоматики РА на электромагнит отключения ЭО продолжает поступать питание. Электромагнит ЭО, самоудерживаясь, своими размыкающими контактами разрывает цепь включения на все время действия команды.

При длительной подаче команды на включение, что чаще всего может иметь место при действии автоматики, возникает опасность перегрева электромагнита отключения и повреждения его.

Во избежание этого для блокировки от «прыгания» может применяться отдельное промежуточное реле, рассчитанное на длительное протекание тока. Схема с реле блокировки показана на рис. 3-2,а.

При включении выключателя и последующем отключении его от защиты получает питание последовательная обмотка реле РБМ, которое срабатывает и самоудерживается в подтянутом состоянии через свою параллельную обмотку в течение всего времени, пока поступает импульс на включение. Своим размыкающим контактом реле РБМ размыкает цепь включения. После снятия включающего импульса реле РБМ деблокируется и схема управления снова готова к действию.

Блокировка от «прыгания» может быть выполнена также с помощью выходного промежуточного реле защиты путем последовательного включения его размыкающего контакта в цепь включения (рис. 3-2,б). В этом случае при включении выключателя и последующем отключении его от защиты реле защиты РП после срабатывания самоудерживается через контакты КУ или РА и своим размыкающим контактом размыкает цепь включения. Как и в ранее описанном варианте, деблокировка схемы возможна лишь после снятия включающего им пульса.

На рис. 3-2,в показана схема блокировки от «прыгания», выполненная с помощью реле, имеющего выдержку времени на отпадание.

При отключенном выключателе это реле (РБ) подтянуто и своим контактом подготавливает цепь включения. При подаче команды на включение ключом КУ или контактом реле РА срабатывает реле РК, которое одним своим контактом подает импульс на промежуточный контактор включения КП, а другим снимает питание с реле блокировки РБ.

Если после включения выключателя произошло отключение его от защиты, а импульс на включение продолжает поступать, то повторного включения не произойдет, так как реле РК остается подтянутым, цепь обмотки РБ обесточена и контакт РБ в цепи включения к моменту повторного включения уже успевает разомкнуться. Выдержка времени на размыкание контакта реле РБ выбирается равной сумме времен включения и отключения выключателя, что обеспечивает надежное однократное включение выключателя.

Размыкающий блок-контакт выключателя в цепи обмотки реле РБ необходим для исключения ложной сигнализации в случае включения лампы положения «отключено» ЛЗ в цепь контакта реле РБ.

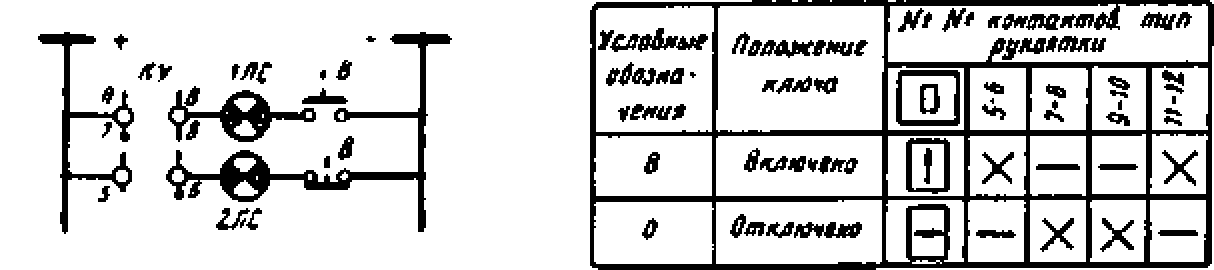

Рис. 3-3. Сигнализация положения выключателя.

а — сигнализация положения от блок-контактов выключателя; б — сигнализация автоматических переключение от контактов сигнальных реле.

- Сигнализация положения выключателя осуществляется при помощи сигнальных ламп, включаемых в цепь через блок-контакты, связанные с валом или приводом выключателя (рис. 3-3,а). Сигнальные лампы различаются по цвету; обычно красная лампа включается через замыкающие блок-контакты выключателя и сигнализирует включенное положение, а зеленая — через размыкающие и сигнализирует отключенное положение*.

- Сигнализация автоматических переключений может быть выполнена непосредственно при действии защиты или автоматики, например путем включения специальных сигнальных ламп через контакты сигнальных реле (рис. 3-3,б). Такая сигнализация применяется некоторыми организациями и заграничными фирмами.

Рис. 3-4. Сигнализация автоматических переключений па принципе несоответствия.

Однако сигнализация, построенная по этому принципу, не обеспечивает получения сигнала при ложных переключениях, при двойных замыканиях на землю во вторичных цепях, при ошибочных переключениях вручную из распределительного устройства или самопроизвольном отключении выключателя.

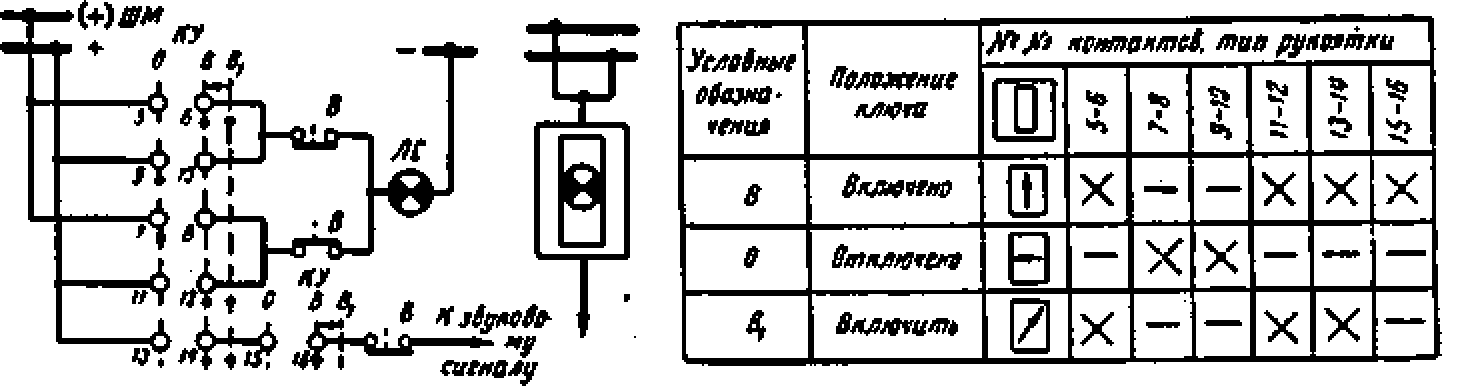

Правильная работа сигнализации может быть достигнута путем построения схемы на принципе несоответствия. Для этой цели в цепи ламп, сигнализирующих переключение без команды с поста управления, вводятся, кроме блок-контактов выключателей, сигнальные контакты ключа управления: в цепь сигнальной лампы автоматического отключения вводятся контакты ключа, замкнутые при положении ключа «включено», а в цепь сигнальной лампы автоматического включения — контакты ключа, замкнутые при положении ключа «отключено» (рис. 3-4).

Эти лампы будут гореть только в случае наличия несоответствия между положением ключа управления и положением выключателя, т. е. когда ключ управления находится в положении «включено», а выключатель отключен, или наоборот. Такое несоответствие появляется только в тех случаях, когда переключение происходит без команды с поста управления. Если операция произведена вручную, дистанционно с поста управления, положение выключателя будет соответствовать положению ключа.

Для того чтобы при автоматических переключениях одновременно не загорались лампы, сигнализирующие ручные переключения, они должны включаться по принципу соответствия, т. е. в цепь этих ламп должны вводиться контакты ключа управления, положение которых соответствует положению выключателя. Таким образом, сигнализация в общем случае должна выполняться по схеме, показанной на рис. 3-5,а.

Схема может быть упрощена за счет объединения попарно блок- контактов ключа управления (рис. 3-5,б).

Рис. 3-6. Двухламповая схема сигнализации.

а — с изменением накала ламп; б — с использованием мигания ламп.

При отсутствии автоматического включения сигнализация по принципу соответствия и несоответствия может выполняться только для ламп, сигнализирующих отключенное положение, а цепь лампы, сигнализирующей включенное положение, заводят только через блок-контакты выключателя (рис. 3-5,а).

Выполнение сигнализации при помощи четырех или трех ламп приводит к загромождению щита чрезмерным количеством ламп. Количество их может быть сокращено до двух, а в некоторых случаях и до одной лампы, если принять какой-нибудь признак, позволяющий отличать положение соответствия от положения несоответствия на одних и тех же лампах.

Такими признаками различия могут быть следующие;

а) В положении соответствия лампа горит неполным накалом (полусветом), а в положении несоответствия она загорается ярким светом.

б) В положении соответствия лампа горит ровным светом, а в положении несоответствия она мигает.

На рис. 3-6,а показана схема сигнализации, использующая разный накал ламп сигнализации, а на рис. 3-6,б — использующая мигание ламп. В первом случае в положении соответствия последовательно с контактами ключа управления вводится добавочное сопротивление, вследствие чего лампа горит с неполным накалом, а в положении несоответствия на лампу подается полное напряжение. Во втором случае лампы в положении несоответствия получают питание от специальной шинки мигающего света (+) ШМ.

Способы получения мигающего света будут изложены ниже.

Поскольку мигание является более ярко выраженным сигналом, легче привлекающим внимание дежурного персонала, оно и получило преимущественное применение для сигнализации автоматических переключений.

Если ключ управления мнемоничный с фиксированными положениями рукоятки (т. е. по положению рукоятки можно судить о положении ключа), то можно осуществить сигнализацию одной лампой, например встроенной в. рукоятку ключа, горящей ровным светом при соответствии и мигающим — при несоответствии положения ключа положению выключателя. Такая схема изображена на рис. 3-7.

Рис. 3-7. Одноламповая схема сигнализации.

Если рукоятка ключа стоит в положении «включено» и лампа горит ровным светом, это означает, что выключатель включен. Если же при этом положении ключа лампа мигает, значит выключатель автоматически отключился. То же происходит при нахождении рукоятки ключа в положении «отключено».

Помимо световой сигнализации, автоматическое переключение должно сопровождаться и звуковым сигналом. Звуковой сигнал предназначен для привлечения внимания дежурного персонала к происшедшему автоматическому переключению и выполняется общим для всех выключателей, управляемых с одного поста. Световой сигнал индивидуальный и предназначен для обнаружения переключившегося выключателя.

Звуковой сигнал дается только при автоматическом отключении. При автоматическом включении он не требуется, поскольку автоматическое включение предварительно сопровождается автоматическим отключением в той же цепи (при автоматическом повторном включении) или в другой (при автоматическом вводе резерва).

Цепь звукового сигнала выполняется также на принципе несоответствия (рис. 3-7); при этом, однако, необходимо, чтобы при подаче импульса на включение цель звукового сигнала размыкалась, так как в противном случае с момента команды на включение до того, как выключатель включается, цепь несоответствия приведет в действие звуковой сигнал, что может дезориентировать дежурный персонал. По конструктивным соображениям для этой цели в цепь звукового сигнала вводится второй контакт, размыкающийся на все время производства операции.

Появление в процессе ручного включения светового сигнала автоматического переключения (например, мигания лампы) является не недостатком, а скорее преимуществом схемы, так как прекращение действия этого сигнала будет свидетельствовать о завершении операции. До этого команда, подаваемая оператором, не должна сниматься.

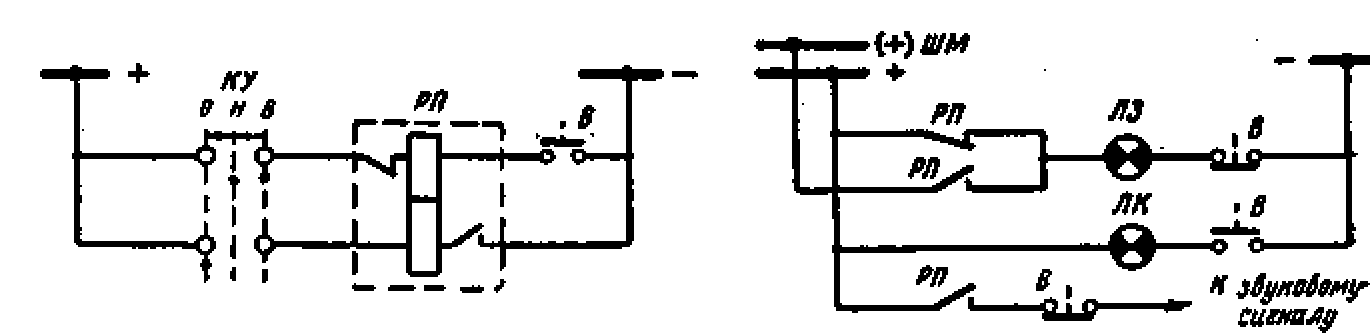

Если ключ управления не имеет фиксированных положений «отключено» и «включено», т. е. его рукоятка и контакты после подачи команды (поворота ключа вправо или влево) возвращаются к общему фиксированному положению, то несоответствие в этом случае создается при помощи двухпозиционного реле (см. § 1-10).

Рис. 3-8. Сигнализация автоматического отключения на принципе несоответствия при помощи двух позиционного реле.

Контакты этого реле РП включаются в цепи лампы ЛЗ и звукового сигнала и используются в схеме аналогично контактам ключа (рис. 3-8). При включении выключателя его блок-контакт переключает контакты реле РП. При отключении выключателя без команды поста управления, например от защиты, реле РП не переключится. Образуются две цепи несоответствия: в одной лампа ЛЗ будет гореть мигающим светом, а другая приведет в действие звуковой сигнал.

Контроль предохранителей в схемах осуществляется сигнальными лампами.

Применительно к изложенным принципам построены схемы управления и сигнализации выключателей, принятые на электрических станциях и подстанциях, которые рассматриваются нами ниже.