Рассмотренные выше данные относились к турбинам с относительно короткими рабочими лопатками последних ступеней (550...665 мм). Турбины типов ПТ-135-130 и Т-185-130 ТМЗ, имеющие унифицированные ЧНД, выполнены с рабочими лопатками 830 мм, что обуславливает значительно более высокий уровень вентиляционных потерь энергии.

Соответственно и проблема охлаждения выходной части существенно осложняется. Поэтому обоснование возможности работы таких ЧНД с предельно малыми пропусками пара представляет особую актуальность.

Исследования турбин указанных типов имели целью определение теплового состояния ступеней ЧНД и выходного патрубка при минимальных расходах пара в ЧНД, а также эффективности кольцевой системы охлаждения в малопаровых режимах. Опыты проводились при расходах пара в ЧНД GK =0,4...2,9 кг/с и давлениях в конденсаторе рк =3,3... 15 кПа в условиях как влажного, так и перегретого пара в камере нижнего отбора.

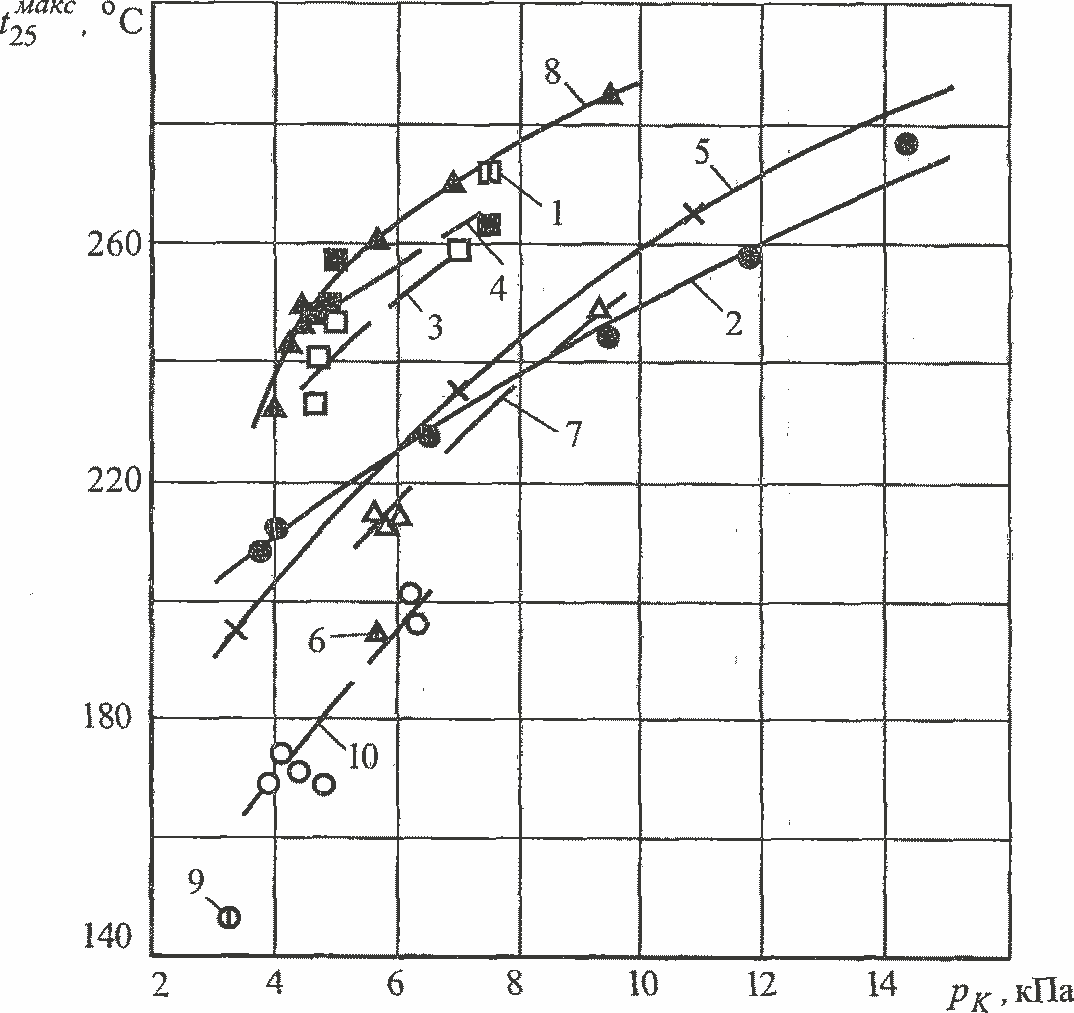

Рис. 5.28. Максимальные температуры пара в последней ступени турбин ПТ-135/165-130/15 и Т-185/220-130 при работе с закрытыми уплотненными РД:

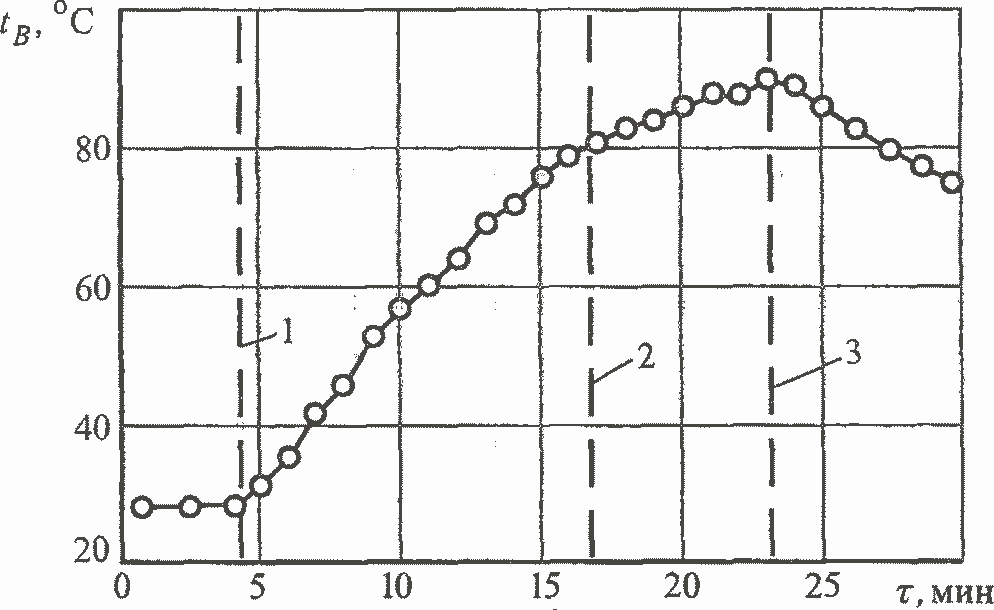

Результаты исследований показали, что уровень температур пара в пространстве выходного патрубка при работе КСО зависит в основном от рК. Средняя температура пара в ВП (по данным подробного термометрирования его входного и выходного сечений) всегда выше (до 25 °C) температуры насыщения (рис. 5.27). Заметим, что температура пара, зафиксированная штатными датчиками, расположенными у горизонтального разъема патрубка, на всех режимах практически не отличается от температуры насыщения при соответствующих значениях рК. Максимальная температура пара в последней ступени турбин в исследованных режимах находилась на уровне (150...280) °C (рис. 5.28). Приведенные данные свидетельствуют о высокой эффективности КСО. Ее отключение в турбине Т-185/220-130 даже при низком давлении в конденсаторе (рК=3,7 кПа) вызывает уже разогрев выходного патрубка (рис. 5.29). Следует отметить, что одновременно с указанным разогревом было отмечено повышение вибрации подшипников. Включение штатного впрыска конденсата (в горловину конденсатора) не приводит к прекращению роста температуры пара в патрубке (рис. 5.29).

Рис. 5.29. Влияние работы системы охлаждения на температуру пара в выходном патрубке (штатные точки измерения, рК=3,7 кПа): 1 - отключение КСО; 2 - включение штатного впрыска; 3 - включение КСО

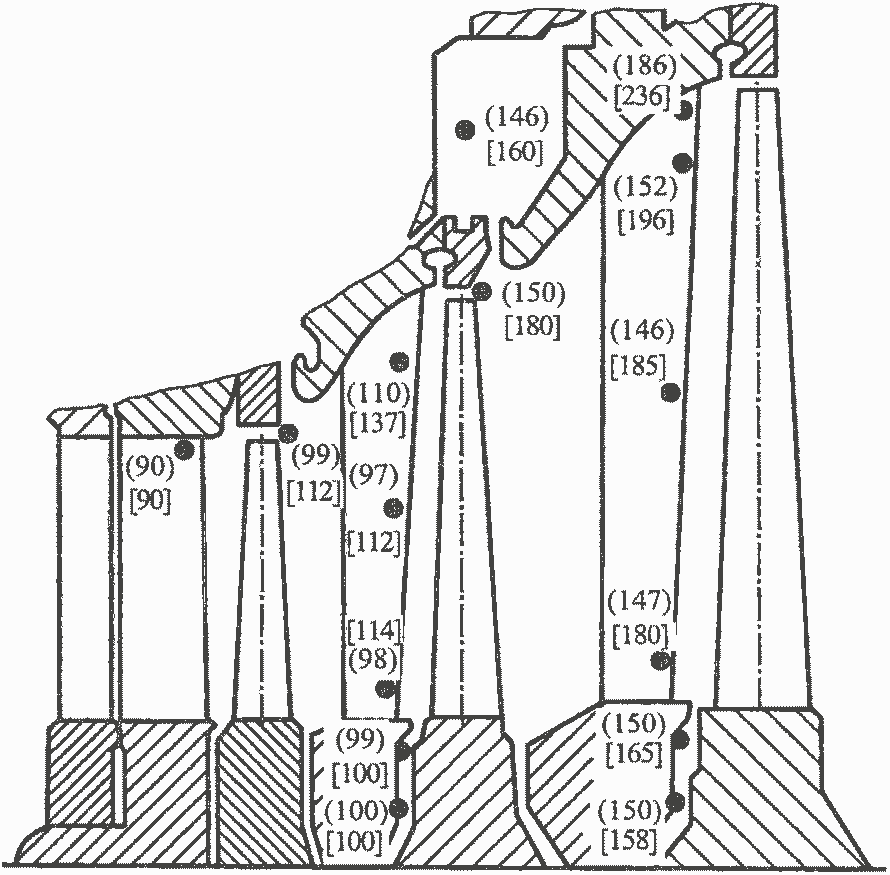

Рис. 5.30.Температура пара в пространстве выходного патрубка ( рк = 3,7 кПа, G = 1,3 кг/с ): круглые скобки - КСО включена; квадратные скобки - через 10 минут после отключения КСО

Проведенные исследования показали, что разработанная КСО обеспечивает достаточно надежное охлаждение ВП при работе с уменьшенными вентиляционными пропусками пара в ЧНД по крайней мере в диапазоне рК<8 кПа. Некоторый перегрев (в среднем по пространству патрубка) пара по сравнению с температурой насыщения при давлении в конденсаторе косвенно указывают на отсутствие избыточной влаги в патрубке. Это подтверждается также результатами визуальных наблюдений, в процессе которых не отмечено наличие капельной влаги в корневой зоне за последней ступенью.

В соответствии с экспериментальными, данными распределение температур пара в сечениях переходного патрубка при работе КСО имеет относительно равномерный характер (рис. 5.30). При этом в отдельных областях температура пара находится на уровне температуры насыщения, соответствующей давлению в конденсаторе.

Отключение КСО не изменяет указанных температур. Это Говорит о том, что в данных областях имеет место обратное течение (восходящие токи) охлажденного в конденсаторе пара. Как уже отмечалось, такие восходящие токи способны выносить эрозионно опасную капельную влагу, если она образуется в верхней части конденсатора, к рабочим лопаткам последней ступени, что накладывает жесткие требования на организацию ввода в паровое пространство конденсатора всех потоков воды (конденсата рециркуляции, химобессоленной воды, пароводяного потока из пароприемного устройства и т.п.). Включение в работу КСО практически не приводит к появлению дополнительных областей с насыщенным паром (рис. 5.30), т.е. не вызывает появления дополнительного Количества избыточной влаги в выходном патрубке.

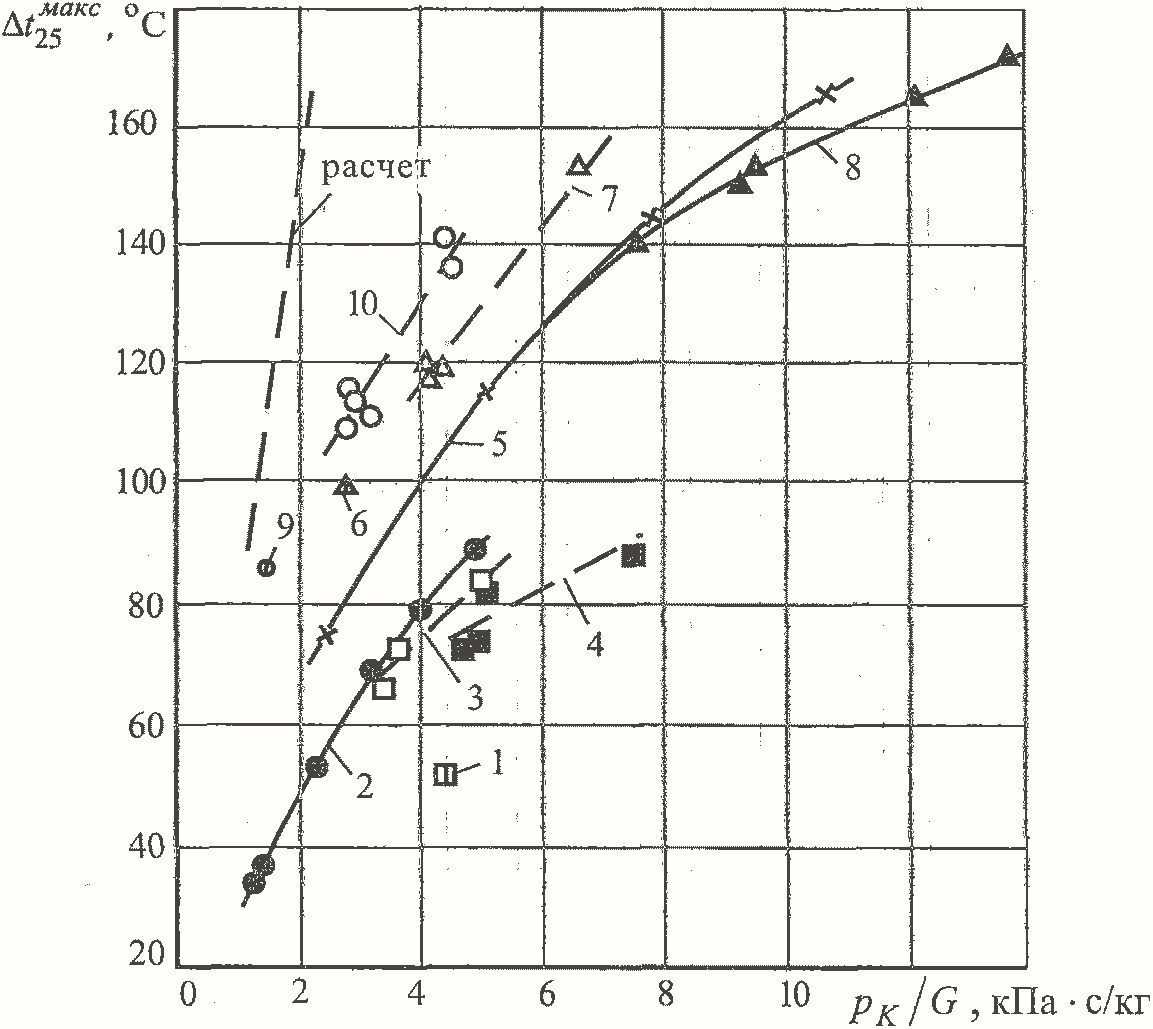

Рис. 5.31. Максимальный прирост температуры пара в ступенях ЧНД ( обозначения см. на рис. 5.28)

В отличие от ВП тепловое состояние ступеней ЧНД зависит не только от давления в конденсаторе, но и от расхода пара и его начальных параметров. Так например, при GK=0,5 кг/с, tH =95 °C и рк =4 кПа максимальная температура пара в последней ступени в опытах имела уровень около 240 °C. В то же время, если бы ЧНД охлаждалась только основным потоком пара, то с учетом вентиляционных потерь (около 600 кВт) температура пара в последней ступени по оценке превысила бы 600 °C.

На рис. 5.31 приведены экспериментальные данные по максимальным величинам повышения температуры пара в ЧНД![]() . Из-за участия в охлаждении проточной части указанных выше обратных токов, зависимость

. Из-за участия в охлаждении проточной части указанных выше обратных токов, зависимость![]() не является однозначной.

не является однозначной.

При неизменном значении удельного противодавления pK/G максимальный прирост температур пара в ЧНД снижается с уменьшением его массового расхода и увеличением его начальной энтальпии. Такая закономерность способствует расширению допустимого диапазона режимов работы ЧНД с уменьшенными вентиляционными пропусками пара по его параметрам перед РД и давлению в конденсаторе.

При работе ЧНД в чисто вентиляционном режиме необходимо обеспечивать допустимое тепловое состояние не только последней ступени и выходного патрубка, но и промежуточных ступеней. В этой связи большой интерес представляет выяснение механизма охлаждения промежуточных ступеней ЧНД в малорасходных режимах.

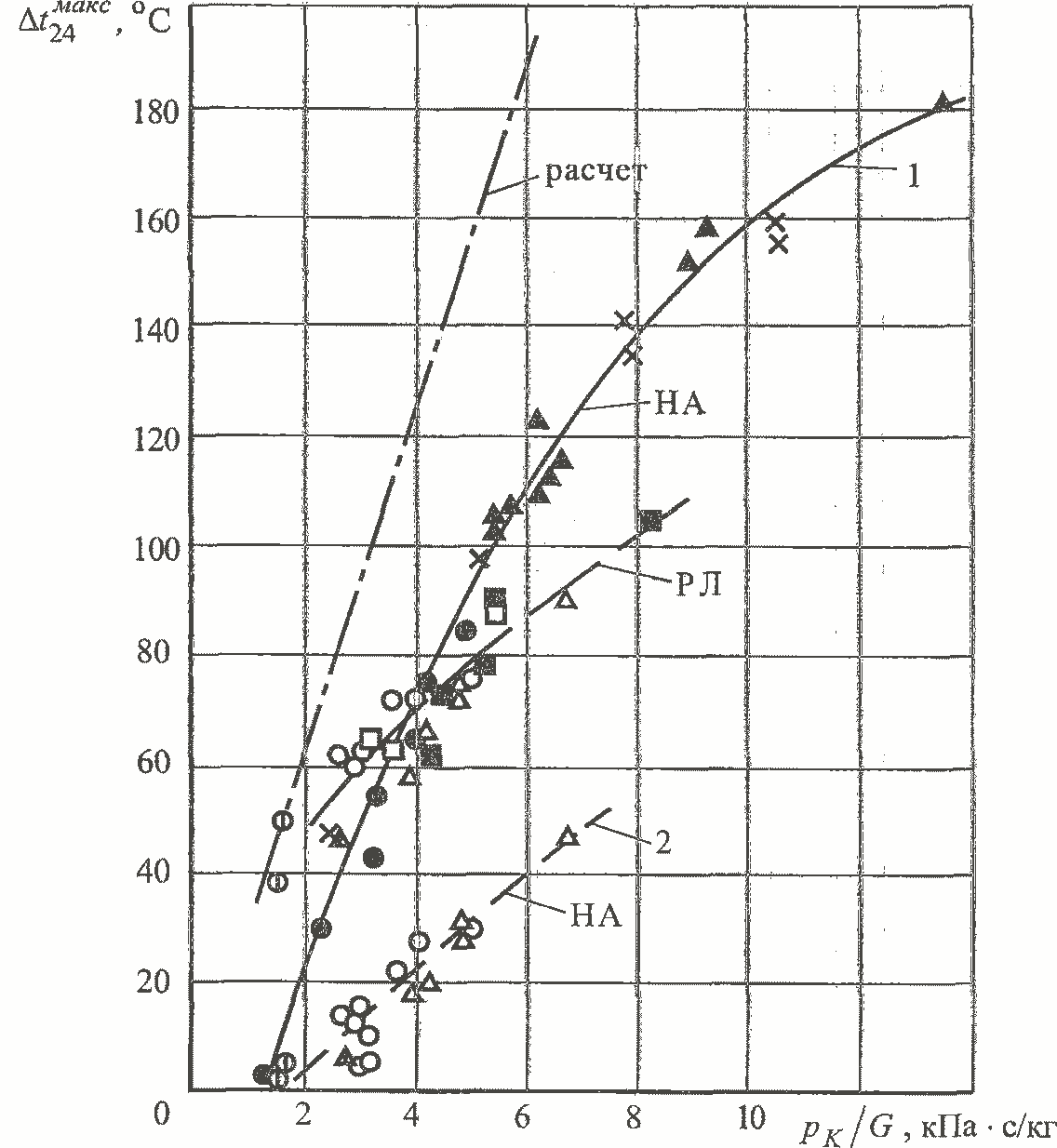

На рис. 5.32 показаны величины максимальных приростов температуры пара, ![]() в первых двух ступенях ЧНД. На этом же рисунке приведена расчетная зависимость

в первых двух ступенях ЧНД. На этом же рисунке приведена расчетная зависимость![]() , полученная на основании

, полученная на основании

Оценки вентиляционных потерь в первых двух ступенях ЧНД с использованием эмпирической зависимости [13] и в предположении, что вся диссипативная энергия отводится только основным расходом пара. Приведенные данные могут быть объяснены проникновением в промежуточные ступени охлаждения в выходном патрубке пара, подсасываемого последней ступенью.

Рис. 5.32. Максимальный прирост температуры пара в первых двух ступенях ЧНД:

1,2- пар перед ЧНД соответственно перегретый и влажный (обозначения см. на рис. 5.28)

Это явление, отмеченное впервые в результатах газодинамических исследований, выполненных ВТИ [8,19], способствует дополнительному охлаждению промежуточных ступеней ЧНД. Кроме того, определенная часть теплоты отводится в окружающую среду через стенки цилиндра и ротор.

В соответствии с результатами исследований, максимальные температуры пара в 24 (предпоследней) ступени при pK/G <4кПа -с/кг имеют место на периферии за рабочими лопатками. При дальнейшем увеличении удельного противодавления температура пара на выходе из периферийной части направляющего аппарата становится более высокой, чем за рабочими лопатками, что связано, по всей вероятности, с развитием периферийного вихря в межвенцевом зазоре [19]. Указанный характер распределения максимальных температур пара в ступени характерен для условий, когда перед ЧНД пар находится в перегретом состоянии. В отличие от режимов работы МИД с перегретым паром перед РД, при влажном паре на входе разности в периферийной зоне НА становятся значительно меньше (рис. 5.32). Это связано с затратой части энергии вихря в периферийной зоне на испарение влаги и соответствующим снижением температуры перегрева пара. В отдельных опытах, при большей влажности, максимальные температуры в зоне периферийного вихря уже находились на уровне температур насыщения. Это можно объяснить участием в охлаждении периферийной зоны влаги, радиально перетекающей из каналов нижней части направляющих лопаток.

Вместе с тем и на режимах работы ЧНД с начальной влажностью пара, вследствие вентиляционного разогрева в рабочих лопатках, максимальные величины температуры за ними находятся на обобщенной кривой, Соответствующей и режимам с перегретым паром на входе (рис. 5.32).

Рис. 5.33. Распределение температур пара в ЧНД турбины Т-185/220-130:

G = 1,4 кг/с, р„=80кПа, ун = 0,05; круглые скобки - рк = 5,7 кПа; квадратные скобки - рк = 9,3 кПа

Для эксплуатации турбин типа ПТ-135/165-130/15 и Т-185/220-130 более характерными являются режимы, в которых пар в камере нижнего теплофикационного отборе (перед ЧНД) находится во влажном состоянии. В этих условиях (в соответствии с результатами проведенных исследований) наибольшие температуры следует ожидать в последней ступени ЧНД. Приведенные выше экспериментальные данные по максимальным температурам в ступенях, а также данные по распределению температур пара в проточной части низкого давления (рис. 5.33) свидетельствуют о возможности обеспечить приемлемое тепловое состояние ЧНД в реальных режимах работы турбин указанных типов с уменьшенными вентиляционными пропусками пара и охлаждением конденсатора циркуляционной водой.