Процесс расширения пара в ступенях ЦНД и их экономичность, как было показано в п. 9, в значительной мере зависят от условий работы первой (регулирующей) ступени, которые в свою очередь, определяются величиной открытия регулирующей диафрагмы. Очевидно, что данный фактор должен оказывать влияние и на уровень влажности пара в проточной части.

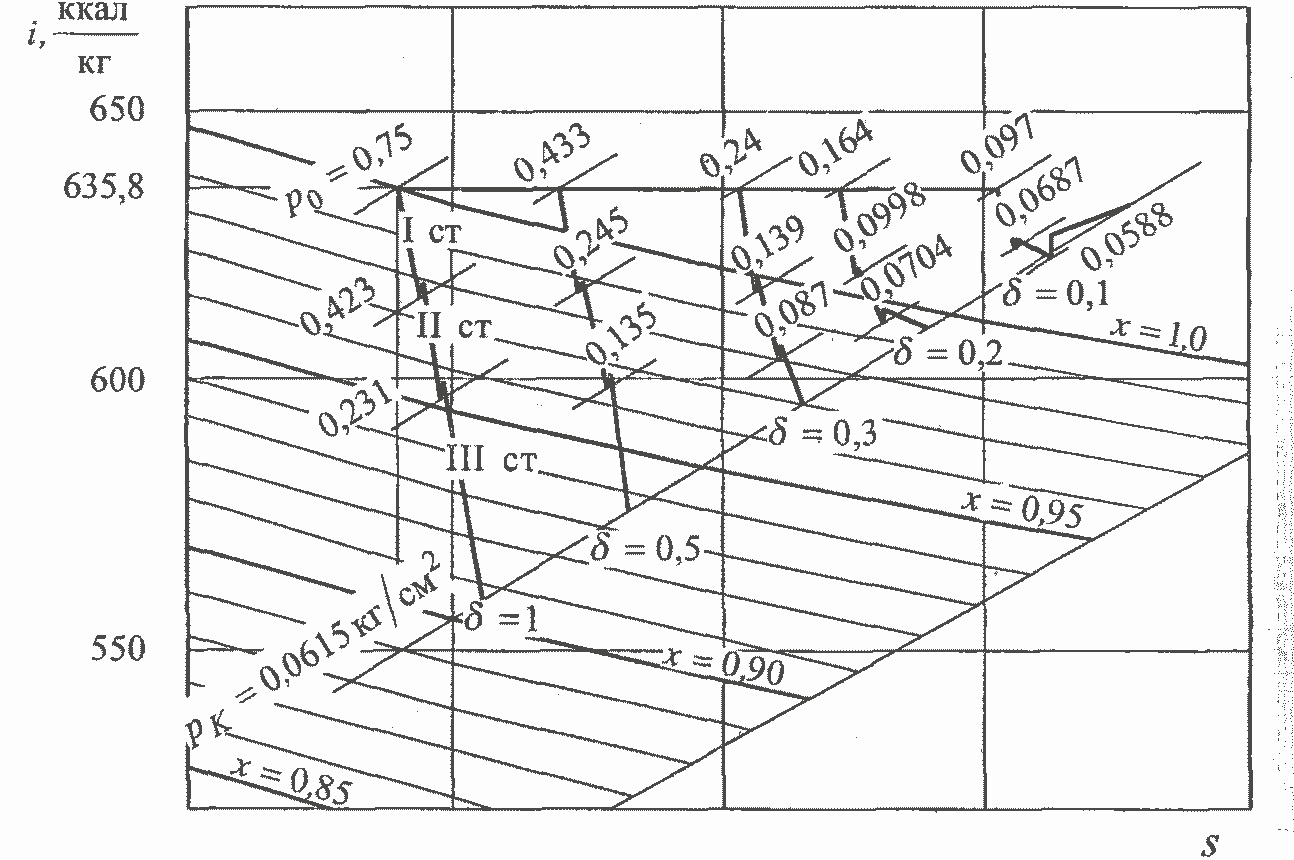

Если исходить из того, что в щелях РД происходит “чистое” дросселирование, то уменьшение степени открытия РД δ однозначно должно приводить к снижению влажности пара во всех ступенях ЦНД (рис. 13.5).

Рис. 13.5. Процесс расширения пара в ЧНД в предположении “чистого” дросселирования в регулирующей диафрагме ( Рн = 0,75 МПа, у0 = 0, δ = var )

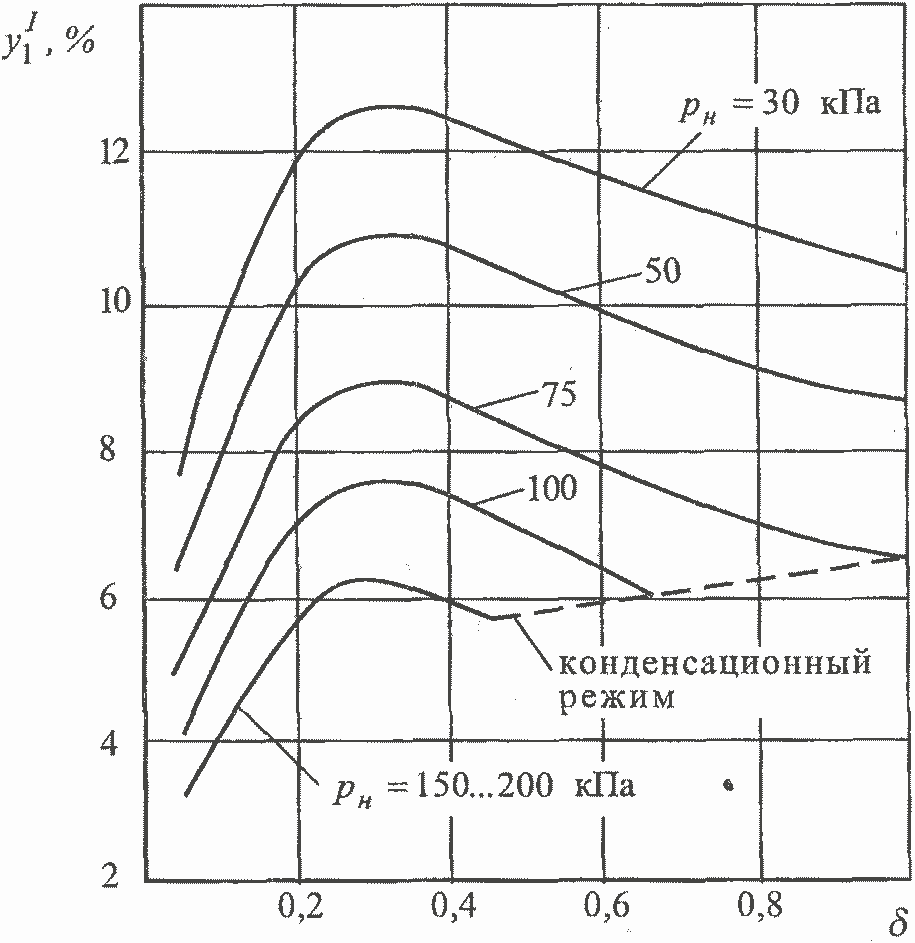

Именно поэтому до настоящего времени бытует представление о том, что для теплофикационных турбин наиболее опасными являются конденсационные режимы. В действительности картина получается иной. При малых открытиях РД, несмотря на возникновение дополнительных потерь в сопловой решетке, кинетическая энергия струи (как уже отмечалось) используется в рабочих лопатках. Детальные расчеты показали, что действительные потери энергии в РД и первой ступени в целом оказываются ниже, а использованный теплоперепад и степень влажности пара соответственно выше, чем определяемые при условии “чистого” дросселирования (рис. 13.6 и 13.7). Важно отметить, что зависимость степени влажности пара за соплами первой ступени y1 от величины δ (при неизменных прочих условиях) имеет экстремальный характер (рис. 13.8), что связано с характером изменения использованного теплового перепада (рис. 13.6). Максимальная величина степени влажности пара за направляющими лопатками первой ступени ЦНД наблюдается при δ= 0,25...0,35. Изменение δ сказывается и на величине влажности пара в последующих ступенях (рис. 13.7). Однако необходимо отметить, что величина влажности пара во второй и третьей ступенях ЦНД связана только с изменением точки начала расширения пара в них, а структура течения определяется при неизменном противодавлении практически однозначно расходом пара независимо от того, каким образом он получен (либо за счет степени открытия РД, либо за счет изменения параметров пара перед ЦНД).

Рис. 13.8. Степени влажности пара за сопловым аппаратом регулирующей ступени в зависимости от степени открытия диафрагмы

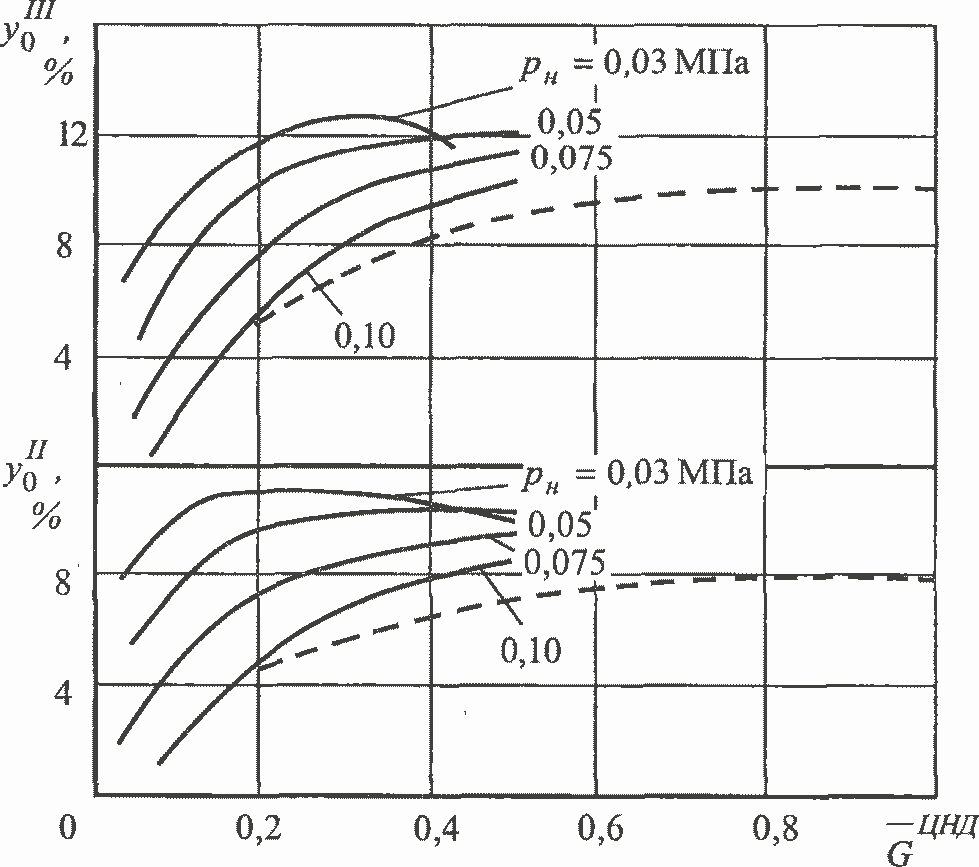

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что условия работы ступеней ЦНД теплофикационных турбин в плане эрозионной надежности являются весьма напряженными. В частности, в соответствии с полученными данными, в реальных теплофикационных режимах эксплуатации (с учетом фактических величин влажности пара на входе в ЦНД) степень влажности пара в ступенях ЦНД достигает 10...13% (рис. 13.9), причем она превышает аналогичный показатель для конденсационных режимов (при идентичных![]() ) на 3...6%.

) на 3...6%.

В этой связи следует еще раз отметить, что для современных конденсационных турбин уровень конечной (за последней ступенью) степени влажности пара допускается не более 8...9 %.

Помимо повышенных значений степени влажности пара в ступенях на интенсивность эрозионных процессов оказывает влияние увеличение количества крупной влаги при частичных открытиях РД. В рассматриваемой ступени в условиях эксплуатации при δ < 0,5 перепад давлений на регулирующую диафрагму сверхкритический (π=0,05...0,3), и на выходе из ее щелей устанавливается звуковая скорость потока.

Рис. 13.9. Степень влажности за второй и третьей ступенями ЦНД турбины Т-185/220-130 в реальных режимах работы (рк =6 кПа ):

------------ конденсационные режимы; ------------ - теплофикационные режимы при QT =0,6

Непосредственно за щелями на малой длине происходит интенсивное перерасширение потока с возникновением скачков уплотнения, последующим торможением и образованием внутри канала развитых вихревых зон (см. рис. 9.1). Такое течение приводит к тому, что значительная часть образовавшейся влаги выносится из основного потока в вихревую зону 1 (см. рис. 9.1), где она укрупняется и оседает в виде пленки на выпуклой поверхности лопаток. Как известно, в обычных сопловых каналах осаждение капель с образованием пленочной влаги происходит преимущественно на вогнутой поверхности лопаток. Таким образом, принципиальное отличие рассмотренного выше процесса течения влажного пара в ступени при частичных открытиях РД заключается в возможности образования плеyок влаги как на вогнутых, так и на выпуклых поверхностях лопаток. Это обуславливает образование существенно большего количества крупно диссперсной влаги за сопловым аппаратом, которая оказывает определяющее влияние на эрозионные процессы.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что рабочие лопатки ЦНД теплофикационных турбин, не имеющих промежуточного перегрева пара, эксплуатируются в значительно более тяжелых условиях с точки зрения эрозионной надежности, чем последние ступени конденсационных турбин. Данное обстоятельство необходимо учитывать в оценке эрозионной опасности режимов эксплуатации и при разработке и совершенствовании системы влагоудаления из ЧНД.