Глава 1. Эффективность теплофикационных турбин в режимах работы по тепловому графику

- Пути снижения потерь теплоты в конденсаторах

Преимущество комбинированного способа производства электрической и тепловой энергии по сравнению с раздельным связано, как известно, с возможностью снижения удельных затрат теплоты на выработку электроэнергии в результате уменьшения удельных потерь теплоты в холодном источнике. Основным направлением повышения эффективности работы теплофикационных турбин в связи с этим является снижение потерь теплоты в конденсаторах и увеличение доли электроэнергии, вырабатываемой на тепловом потреблении. Указанная цель принципиально может быть достигнута двумя путями: за счет полезного использования теплоты отработавшего пара (например, для подогрева технологической или сетевой воды в конденсаторах, либо путем отглушения цилиндра низкого давления и установки промежуточного вала вместо ротора низкого давления) и за счет уменьшения до предельно допустимого значения расхода пара в часть низкого давления (ЧНД) и конденсатор при охлаждении последнего циркуляционной водой.

Если конденсатор охлаждается циркуляционной водой, потери теплоты в нем прямо зависят от расхода пара в ЧНД. В этом случае рост экономичности теплофикационной турбины в режимах работы по тепловому графику однозначно связан со снижением пропуска пара в ЧНД. При полезном использовании теплоты в конденсаторе такая однозначность может отсутствовать. В этих условиях оптимальным будет такой расход пара в ЧНД, при котором достигается максимальная выработка электроэнергии на базе отпущенного тепла. Однако, как показали проведенные расчетные исследования [1], даже для турбин с относительно короткими рабочими лопатками ступеней ЧНД при реальных расходах и начальных температурах технологической воды, имеющих место на ТЭЦ (особенно работающих в закрытой системе теплоснабжения), в большинстве случаев оптимальным расходом пара в ЧНД является минимально возможный. Связано это с особенностями мощностных характеристик ЧНД и, прежде всего, с наличием диапазона чисто вентиляционных режимов, в которых потребляемая ступенями мощность перестает зависеть от массового расхода пара G и становится равной вентиляционным потерям![]() . Величина этих потерь в реальных условиях эксплуатации практически пропорцианальна давлению в конденсаторе рк , т.е.

. Величина этих потерь в реальных условиях эксплуатации практически пропорцианальна давлению в конденсаторе рк , т.е.

![]() , где с' - коэффициент, определяемый в основном геометрическими характеристиками проточной части.

, где с' - коэффициент, определяемый в основном геометрическими характеристиками проточной части.

Подобные режимы имеют место в области малых расходов пара![]() . Верхняя граничная величина Gгр для указанных режимов в первом приближении также пропорциональна давлению в конденсаторе [2, 3]. По этой причине потери энергии в ступенях ЧНД с ростом расхода пара могут даже возрасти, т.к. в результате увеличения нагрева воды и температурного напора повысится давление в конденсаторе.

. Верхняя граничная величина Gгр для указанных режимов в первом приближении также пропорциональна давлению в конденсаторе [2, 3]. По этой причине потери энергии в ступенях ЧНД с ростом расхода пара могут даже возрасти, т.к. в результате увеличения нагрева воды и температурного напора повысится давление в конденсаторе.

Таким образом, и при полезном использовании теплоты отработавшего пара его расход в ЧНД во многих случаях целесообразно уменьшать для достижения максимальной экономичности турбоустановки.

Требование надежности при работе ЧНД в малопаровых режимах связано прежде всего с температурным состоянием проточной части, вибрационными напряжениями в рабочих лопатках последних ступеней и опасностью эрозионного повреждения их выходных кромок. Исследованиями ОАО ТМЗ, ОАО ЛМЗ, ВТИ, МЭИ [4...7] показано, что зависимость вибрационных напряжений в рабочих лопатках от объемного расхода пара на выходе из ступеней Gv2 экстремальна. Существует, в частности, явно выраженный пик напряжений при объемных расходах 5... 10% от номинального. Кроме того, ВТИ и ОАО ЛМЗ [4] выявлен пик напряжений при объемных расходах в области 20% от номинального (рис. 1.1). По результатам всех исследований в диапазоне режимов с Gv2, меньшими 5% от номинального значения (Gv2), уровень вибрационных напряжений снижается и прямо пропорционально зависит от плотности среды (при Gv2 =idem ). Указанное вибрационное поведение лопаток связывается с моментами появления корневого (при![]() ) и периферийного при (

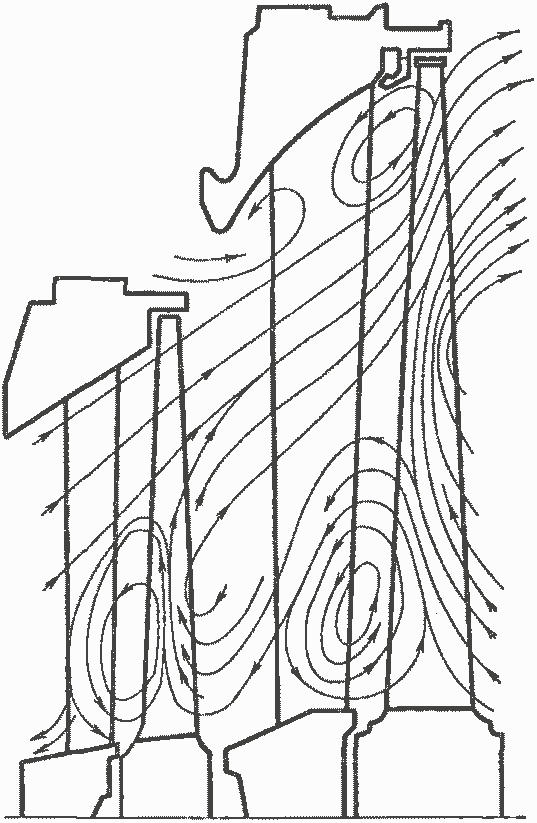

) и периферийного при (![]() ) вихрей в межвенцевом зазоре ступени, выявленных газодинамическими исследованиями ВТИ [6, 8]. Схема течения пара в последних ступенях на режимах с развитыми отрывами приведена на рис. 1.2.

) вихрей в межвенцевом зазоре ступени, выявленных газодинамическими исследованиями ВТИ [6, 8]. Схема течения пара в последних ступенях на режимах с развитыми отрывами приведена на рис. 1.2.

Экспериментально установлено, что при своем зарождении вихревые течения имеют нестационарный, срывной характер. Кроме того, вследствие неравномерности параметров потока, вихреобразование происходит не одновременно по всей окружности рабочего колеса. Все эти явления могут вызвать появление периодического возмущающего воздействия вторичных потоков на рабочие лопатки. В развитом вентиляционном режиме![]()

циркуляционные течения в ступени стабилизируются, и их окружная неравномерность уменьшается, что приводит к снижению вибрационных напряжений в рабочих лопатках.

Из вышесказанного можно заключить, что на малопаровых режимах максимально возможное снижение расхода пара в ЧНД и давления в конденсаторе будет благоприятно сказываться на вибрационном состоянии рабочих лопаток последних ступеней.

Рис. 1.2. Схема течения пара в ЦНД на режимах с малым объемным расходом пара (Gv2 < 0,1)

В период работы теплофикационных турбин с полностью закрытыми регулирующими диафрагмами (РД) ступени ЧНД, как правило, находятся в чисто вентиляционном режиме. При этом вследствие потерь энергии выделяется значительное количество теплоты, которое должно быть отведено в холодный источник для предотвращения недопустимого перегрева элементов проточной части. Поскольку указанные потери энергии пропорциональны плотности пара, то при возрастании давления в конденсаторе становится проблематичным надежное охлаждение проточной части низкого давления и выходного патрубка.

Эрозия выходных кромок рабочих лопаток последних ступеней обусловлена выносом к ним капельной влаги обратными токами циркуляционных течений, имеющих место в выхлопном патрубке. Исследования [1, 9...11] показали, что количество выносимой влаги и размеры капель значительно возрастают с повышением давления в конденсаторе. Таким образом, опасность эрозионного повреждения выходных кромок рабочих лопаток последних турбинных ступеней с ростом противодавления увеличивается.

Современные требования по обеспечению высокой маневренности и надежности турбоустановок при сохранении их располагаемой мощности полностью удовлетворяются при работе теплофикационных турбин с охлаждением конденсатора циркуляционной водой. В этом случае за счет открытия РД и соответствующего увеличения расхода пара в ЧНД может быть достаточно оперативно получена значительная дополнительная мощность [12]. При подогреве же в конденсаторе (во встроенном, а тем более в основном пучке) технологической или сетевой воды располагаемая мощность турбоустановки в большинстве случаев снижается, а возможность получения пиковой мощности отсутствует.