При комбинированной выработке тепловой и электрической энергии широко используются турбоустановки, оснащенные регулируемыми отборами пара. Установленные на этих турбинах регулирующие диафрагмы, при полном их закрытии, позволяют работать по тепловому графику с минимальными пропусками пара в часть низкого давления. В турбоустановках с РД обычного исполнения потери теплоты за счет конденсации вентиляционного потока пара, предусмотренного заводами-изготовителями, составляют 5...25 МВт [12] в зависимости от давления в отборе (перед РД) и конструкции турбины. Наличие этих потерь, естественно, сказывается на экономичности теплофикационных турбин.

Снижение вентиляционного пропуска пара в ЧНД достигается реконструкцией РД по разработанной для каждого типа турбин технологии и предполагает уменьшение до минимума (0...0,05 мм) осевого зазора между поворотным кольцом и телом диафрагмы и обеспечение гарантированного перекрытия окон поворотного кольца направляющими лопатками при полном закрытии РД (рис. 3.1). Для организации указанного гарантированного перекрытия (порядка 1,5 мм) производится наплавка ребер поворотного кольца, причем ширина такой наплавки должна строго контролироваться и обеспечивать достижение одновременного равномерного по радиусу открытия всех окон РД при ее повороте. При работе турбин с таким образом уплотненной РД под действием разности давлений в нижнем теплофикационном отборе и за диафрагмой поворотное кольцо оказывается равномерно и плотно прижатым к телу диафрагмы по поверхности значительно большей, чем до реконструкции.

Рис. 3.1. Регулирующая диафрагма ЧНД без паровой разгрузки поворотного кольца:

Б =0...0,05 (0,15...0,25); В = 0,4...0,6 (0,3...0,4) - величины зазоров (в мм) после модернизации, в скобках - до модернизации; Г = 1,5 мм - величина гарантированного перекрытия; Д - поверхности, подлежащие механической обработке и доводке

Такое прижатие компенсирует возможные технологические и температурные коробления тела диафрагмы и поворотного кольца и обеспечивает надежную плотность РД при длительной эксплуатации.

Уменьшение зазора между телом и поворотным кольцом диафрагмы обеспечивается проточкой соответствующих поверхностей тела диафрагмы и поворотного кольца с последующей их доводкой по чистоте сопрягаемых поверхностей и величине зазора. Контроль осевого зазора осуществляется в горизонтальном положении до установки диафрагмы в проточную часть и после установки при равномерном прижатии поворотного кольца к телу диафрагмы.

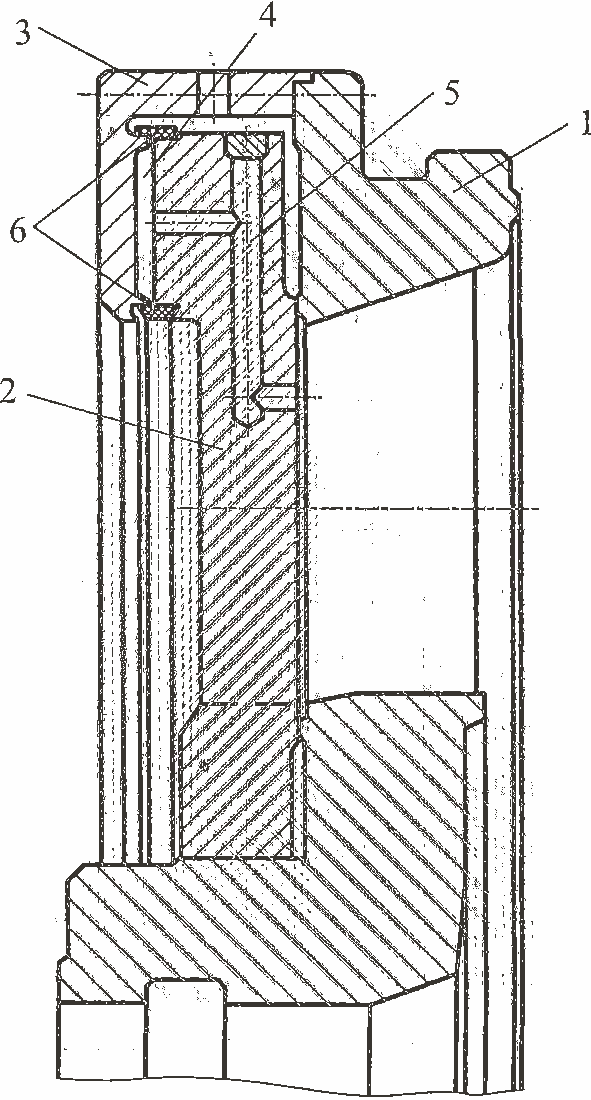

Рис. 3.2. Регулирующая диафрагма ЧНД с паровой разгрузкой поворотного кольца:

1 - диафрагма; 2 - поворотное кольцо; 3 - покрывные полукольца; 4 - разгрузочная камера; 5 - разгрузочные каналы; 6 - уплотнительные элементы

Регулирующие диафрагмы турбин Τ-185/220-Ι30 (ТМЗ) и Т-180/210-130 (ЛМЗ) выполнены с паровой разгрузкой поворотного кольца. Такая разгрузка (рис. 3.2) осуществляется с помощью разгрузочных камер, образованных выступами на внутренней поверхности покрывных полуколец, прикрепленных к неподвижной части диафрагмы. Выступы на покрывных полукольцах образуют щелевые зазоры с внешним ободом поворотного кольца, разгрузочные камеры сообщены каналами с пространством за ним. Наличие системы разгрузочных отверстий приводит к увеличению пропуска пара через закрытую РД.

Для снижения протечек пара через разгрузочную камеру было предложено устройство ее уплотнения [14]. Это устройство выполняется в виде уплотнительных элементов, установленных в пазах по периметру разгрузочных камер и контактирующих одновременно с неподвижной и подвижной частями диафрагмы (рис. 3.2). Уплотнительные элементы должны обладать хорошими антифрикционными свойствами и могут быть изготовлены из фторопласта, бронзы, латуни.

Необходимость сохранения паровой разгрузки поворотного кольца значительно усложняет технологию уплотнения РД. В этой связи определенный интерес представляет исследование возможности уменьшения вентиляционного пропуска пара в ЧНД с одновременной ликвидацией системы разгрузки РД эксплуатируемых и изготавливаемых турбоустановок. Такая работа проведена на турбине Т-180/210-130. Регулирующие диафрагмы, установленные в этой турбоустановке, идентичны РД турбины Т-185/220-130. В турбине Т-180/210-130 (по сравнению с Т-185/220-130) уменьшен допустимый уровень давления пара в камере нижнего теплофикационного отбора (0,15 МПа против 0,25 МПа) и несколько увеличено давление масла в системе регулирования. Исследования, проведенные после уплотнения РД ЧНД с ликвидацией паровой разгрузки поворотного кольца РД, подтвердили правильность решения. Представляется, что с учетом конкретных условий эксплуатации подобная модернизация может быть осуществлена и на турбинах типа Т-185/220-130 ТМЗ. Анализ возможных режимов работы этих турбин показал, например, что при начальной температуре сетевой воды τ2<70°С (т.е. практически в течение всего отопительного периода) давление в камере нижнего теплофикационного отбора не превышает 0,14 МПа при максимальной величине расхода сетевой воды. В то же время ОАО ТМЗ допускает работу турбины ПТ-135/165-130/15 с аналогичной РД, но без паровой разгрузки поворотного кольца, в диапазоне давлений в камере нижнего теплофикационного отбора до 0,12 МПа.

Для определения расхода пара в ЧНД при работе турбин с полностью закрытыми РД и оценки эффективности их модернизации была разработана специальная методика натурных исследований. Одним из способов определения пропускной способности РД является прямое измерение расхода подаваемого в турбину пара (либо через органы паровпуска, либо по дополнительному паропроводу в промежуточную ступень турбины [15]) при полностью закрытых РД. При этом для исключения возможности конденсации пара в проточной части опыты проводятся на предварительно прогретой турбине с отключенным от сети генератором (вследствие малых расходов частота вращения ротора оказывается ниже номинального значения), с отключенными по пару, воде и отсосу регенеративными и сетевыми подогревателями, а также с закрытыми дренажами из проточной части и паропроводов в конденсатор. В указанных условиях расход пара в ЧНД через РД отличается от измеряемого на величину протечек через уплотнения турбины. Последние составляют относительно малую величину, т.к. давление в проточной части не превышает 0,2...0,3 МПа, и могут быть с достаточной точностью определены расчетным путем.

При каждом фиксированном расходе пара измеряется установившееся значение давления пара рн в камере нижнего теплофикационного отбора (перед РД). Таким образом определяется зависимость расхода пара в ЧНД через РД от давления перед ней. Указанная зависимость является практически прямопропорциональной, т.к. в конденсаторе поддерживается достаточно глубокий вакуум, и на РД устанавливается критический перепад давлений.

Рис. 3.3. Соотношение расчетных и измеренных значений расхода пара в опытах по определению пропускной способности РД

Другой способ отличается от первого тем, что измеряются давления пара в контрольных ступенях проточной части турбины, а расход пара определяется расчетным путем, например, с использованием известной формулы Стодолы. Анализ результатов натурных исследований показал, что в рассматриваемых режимах при относительно малых массовых расходах пара объемные расходы и отношение давлений в первых ступенях турбины близки к номинальным значениям, что позволяет достаточно точно определять расход пара расчетным путем. Правомерность разработанной расчетной методики была подтверждена специальными сравнительными экспериментами. На рис. 3.3 в качестве примера показано соотношение расходов пара, полученных по первому способу Gизм (непосредственным измерением) и по второму способу Gpacч (расчетом по измеренным параметрам пара перед и за первым отсеком ЦВД) во время испытаний турбины ПТ-60/75-130/13 ЛМЗ.

Кроме указанных способов при значительных пропусках пара через РД может быть использован традиционный балансовый метод. В этом случае испытания проводятся на турбине, работающей с определенной нагрузкой, включенным нижним теплофикационным отбором, закрытой РД ЧНД и отключенными всеми остальными регулируемыми и регенеративными отборами. Расход пара в ЧНД через РД определяется как разность расходов свежего пара и пара, поступающего в нижний сетевой подогреватель. Расход пара в ПСГ-1 находится из теплового баланса этого подогревателя. Данный способ, в частности, был применен нами при исследовании турбины Т-180/210-130 до модернизации РД ЧНД.