Глава 1

ИЗЛУЧЕНИЕ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА

Введение

Основные характеристики излучений ядерного реактора — интенсивность, плотность потока энергии, плотность потока частиц, энергетический спектр — весьма сложным образом зависят от большого числа факторов. Они меняются при переходе ст одной точки реактора к другой, зависят от степени выгорания ядерного горючего и мощности реактора. На характеристики излучений влияет состав исследуемых в реакторе образцов и материалов вспомогательных конструкций для облучения. При проведении экспериментов в ядерной реакторе необходимо учитывать эти факторы и вносить соответствующие коррективы в предварительно полученные дозиметрические данные.

В тех случаях, когда невозможно провести дозиметрические измерения или не требуется знать характеристики излучений с высокой точностью, можно воспользоваться расчетными методами определения параметров излучения. Ниже приводятся необходимые сведения и методики расчетного определения характеристик излучений ядерного реактора, основанные на знании общих закономерностей ядерных процессов и взаимодействий.

Устройство ядерного реактора и экспериментальных каналов

Со времени пуска Первой в мире атомной электростанции в СССР мировое реакторостроение достигло значительных успехов. Ядерные реакторы в настоящее время широко используются как источники энергии, для получения радиоактивных изотопов, в химическом производстве и т. п.

Основным элементом ядерного реактора является активная зона, где протекает цепная реакция деления. Выделяющаяся при этом тепловая энергия передается теплоносителю, охлаждающему активную зону. В большинстве случаев в активной зоне реактора помимо горючего и теплоносителя имеется замедлитель нейтронов (вода, бериллий, графит и др.). Жидкие замедлители (например, вода) могут одновременно выполнять функции теплоносителя. Ядерное горючее может находиться в однородной смеси с замедлителем (гомогенный реактор.). Εсли же ядерное горючее отделено от замедлителя, то реактор называется гетерогенным. Гетерогенные реакторы являются наиболее распространенными, поэтому в книге рассмотрены только такие типы реакторов.

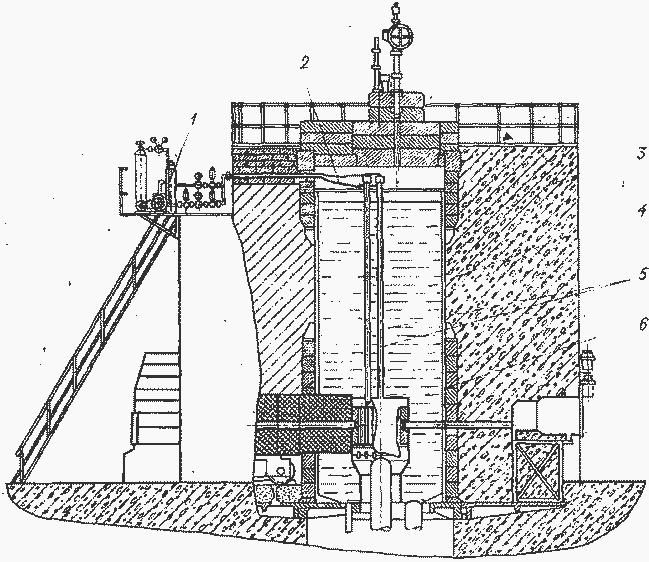

Рис. 1.1. Вертикальный разрез исследовательского реактора ВВР-М:

1 — вакуумный ресивер; 2 — измерительные Коммуникации; 3 — биологическая защита; 4 — бак реактора; 5 — каналы для облучения образцов; 6 — активная зона с бериллиевым отражателем.

На рис. 1.1 показан разрез активной зоны гетерогенного исследовательского реактора ВВР-М [5], одного из наиболее совершенных из серии исследовательских реакторов типа ВВР, которые широко используются в СССР и за рубежом для проведения самых разнообразных исследований. Активная зона набрана из тепловыделяющих элементов (твэлов), выполненных в виде шестигранников и труб, охлаждаемых водой. Вода играет роль теплоносителя и замедлителя нейтронов. Среди твэлов расположены каналы для стержней регулирования и аварийной защиты. Активная зона окружена слоем металлического бериллия, выполняющего роль отражателя нейтронов. Так, как реактор ВВР-М исследовательский, в активной зоне и отражателе имеется ряд каналов, предназначенных для облучения различных материалов и устройств. Часть каналов заполнена водой, улучшающей охлаждение облучаемых объектов, другие — охлаждаются лишь с внешней стороны. Часто каналы исследовательских реакторов оснащаются различного рода техническими устройствами для регулирования температуры облучения от гелиевой до высокой, порядка 2000° С, для создания коррозионных или инертных рабочих сред [8] и т. д.

Активная зона реактора ВВР-М находится под слоем воды толщиной около 4 м, выполняющей, в частности, функции защиты от излучений. В радиальном направлении активная зона защищена слоем воды и специального бетона. Сквозь эту защиту проходят полые горизонтальные экспериментальные каналы, по которым выводятся пучки излучений за пределы реактора.

Верхний торец бака реактора закрыт мощной металлической крышкой, в которую вмонтировано устройство для дистанционной перегрузки твэлов и облучаемых объектов. Объект, помещенный для облучения в каналы активной эоны или отражателя, становится, таким образом, недосягаемым для визуального наблюдения, а длина коммуникаций от измерительных датчиков до выхода за биологическую защиту реактора составляет не менее 5—6 м. Следует учитывать еще и то обстоятельство, что объем активной зоны исследовательского реактора обычно невелик, из-за чего рабочие объемы каналов, размещаемых внутри сборок твэлов, малы. В редких случаях диаметры каналов превышают 100 мм; это вынуждает использовать датчики и устройства ограниченных размеров, что является одной из специфических особенностей внутри реакторных исследований.

Выбор материалов для различных узлов реактора — топлива и оболочек твэлов, поглощающих стержней, конструкционных элементов, замедлителя и т. д. — определяется энергией используемых для деления нейтронов (медленные, промежуточные, быстрые), степенью обогащения топлива, удельной мощностью активной зоны и другими факторами. В реакторе ВВР-М мощностью 10000 квт максимальная температура теплоносителя не превышает 65° С, поэтому в качестве оболочек твэлов используется алюминиевый сплав. Для реактора СМ-2 мощностью 50000 кет для оболочек использован никель, так как температура их поверхности достигает 195° С [6]. При более высоких температурах теплоносителя находят применение нержавеющие стали и высокотемпературные сплавы на основе циркония и никеля. Обладая довольно высоким сечением поглощения нейтронов, они играют существенную роль в формировании спектров излучения реактора.