Для пропуска избыточных паводковых вод, а также производства хозяйственных пропусков воды из водохранилища или опорожнения его при глухих плотинах устраивают водопропускные сооружения, которые подразделяют на водосбросы и водоспуски. Водосбросы чаще всего делают поверхностными, через которые можно сбрасывать верхние слои воды, лед, мусор и различные плавающие предметы. Водоспуски (донные выпуски) предназначены для сброса избыточной воды и полного опорожнения водохранилища с целью проведения сантехнических мероприятий и аэрации или для подачи воды водопотребителям. Порог водоспуска закладывается на самой низкой отметке дна водохранилища, чем и достигается его полное опорожнение. Поэтому в первую очередь целесообразно сооружать водоспуски, поскольку они могут быть использованы для пропусков расходов реки в период строительства плотины.

Водосбросы-водосливы чаще всего устраивают в берегах (береговые водосбросы) и реже в теле плотины. Береговые водосбросы не нарушают конструкции глухой земляной и каменно- набросной плотин. Водоспуски устраивают обычно в теле плотины, сообразуясь с технико-экономическими показателями строительства. Основными строительными материалами, из которых возводят все типы водосбросных сооружений, являются камень (каменная кладка на цементном растворе), бетон, железобетон. Кроме того, на строительстве используют песок, щебень, глину, битум, войлок и железо (для поковок).

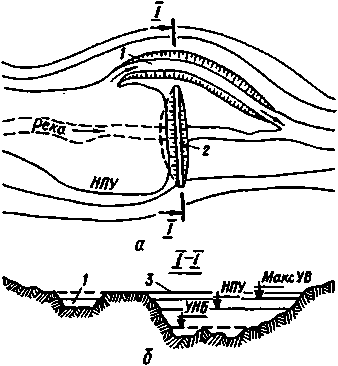

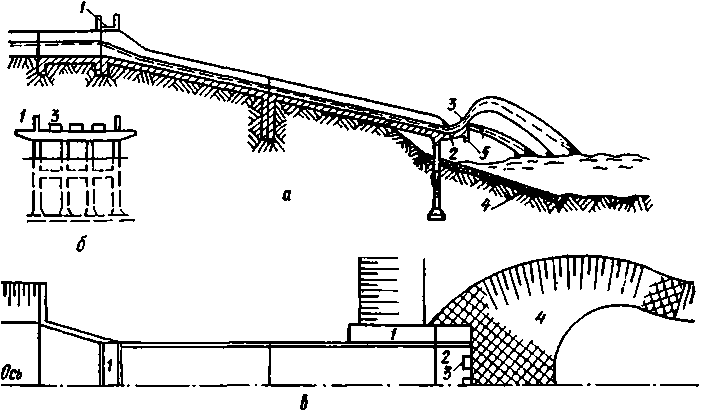

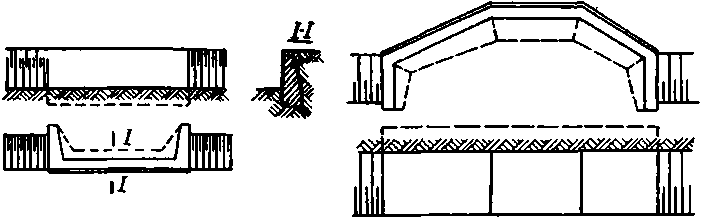

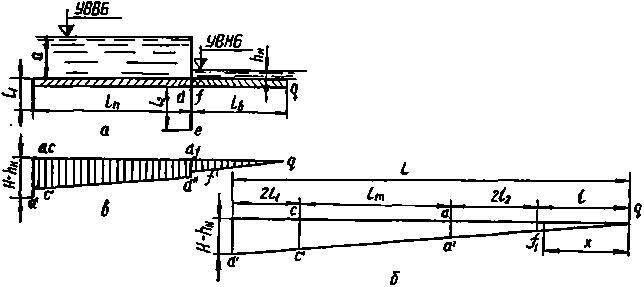

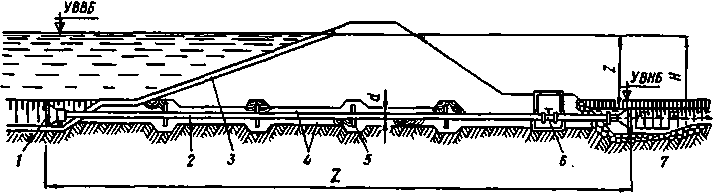

Водопропускные сооружения (водосбросы и водоспуски) бывают открытые и закрытые. На рис. 16 представлена схема водопропускных сооружений в земляной платине.

Открытые береговые водосбросные сооружения (водосливы) обычно состоят из водоподводящего канала, собственно водослива, сопрягающего сооружения, отводящего канала. Все это вместе образует водосбросный тракт. Направление водосбросного тракта на местности определяется технико-экономическими расчетами, а также конкретными условиями местности. Расстояние между верхней бровкой плотины и началом водоподводящего канала должно быть не меньше 75 м; конец отводящего канала должен быть не ближе 100 м от нижнего откоса плотины.

Водосливы бывают автоматического действия и управляемые (с затворами). Порог водослива автоматического действия устраивают на отметке нормального подпорного уровня воды в водохранилище (НПУ). Порог управляемого водослива (с затворами) закладывают ниже нормального (расчетного) подпорного уровня на заданную высоту затвора, определяемую водохозяйственными расчетами. Все водопропускные сооружения, как правило, рассчитывают на пропуск максимальных расходов половодья и ливневых паводков на тот случай, когда водохранилище наполнено до расчетного уровня воды.

Ежегодную вероятность превышения максимального расхода, который должен быть пропущен через водосбросные сооружения (водослив или водоспуск), принимают в соответствии со СНиП 11-50-74.

Рис. 16. Схема водопропускных сооружений в земляной плотине:

1 — водозаборный капал; 2 — дорога; 3 — мосты; 4 — водозабор в канал; 5 — регулятор; 6 — уровень воды; 7 — река; 8 — перемычка; 9 — плотина; 10 — водоспуск (открытый); 11 — шахтный водосброс; 12 — водобойный колодец.

Расчет класса капитальности сооружения при ежегодной вероятности превышения максимальных расходов, %

II 0,1;

III 0,5;

IV 1.

Преимущество автоматических водосливов перед управляемыми в том, что во время эксплуатации они не требуют постоянного наблюдения, это особенно важно во время ледохода и пропуска максимальных паводковых расходов.

Основным же недостатком является повышение во время прохождения паводка уровня в верхнем бьефе, что может вызвать затопление и подтопление прибрежной полосы водохранилища.

В качестве естественных береговых водосбросов небольших водохранилищ с напором до 5 м может быть использован тальвег или седловина между смежными балками, которые непосредственно примыкают к водохранилищу с отметками поверхности, равными отметке нормального подпорного уровня верхнего бьефа.

При повышении уровня в водохранилище паводковые воды стекают в соседнюю балку или в балку, на которой сооружено водохранилище, но ниже плотины. Для предупреждения размывов естественного ложа водосброса необходимо, чтобы глубина воды в нем была не более 0,20—0,40 м, ширина водосброса определяется расходом воды и может быть 50 м и больше.

Для естественных водосбросов лучше всего использовать местность (тальвеги и седловины) с достаточно устойчивыми на размыв грунтами — плотными глинами, тяжелыми суглинками, известковыми породами, песчаниками, гранитом, которые при весьма значительных скоростях сбрасываемой воды не размываются. Такие водосбросы долговечны и работают автоматически.

При водосбросах с размываемыми руслами может возникнуть опасность их разрушения в первый же период эксплуатации, поэтому такие водосбросы лучше использовать как вспомогательные для пропуска в катастрофических случаях лишь части паводкового расхода. Основной же расход следует сбрасывать через искусственные постоянно действующие сооружения.

Естественный водосброс в большинстве случаев редко встречается при устройстве водохранилища, поэтому чаще всего приходится сооружать искусственный водосброс в виде отводного канала, вырытого в грунте или высеченного в скале. Каналы, проложенные в скальных грунтах, обычно дополнительно не крепят.

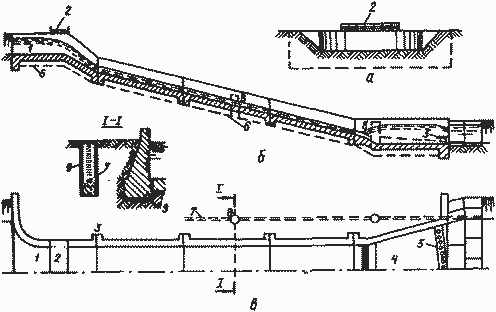

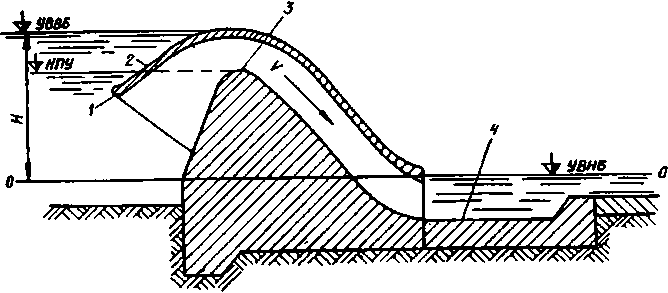

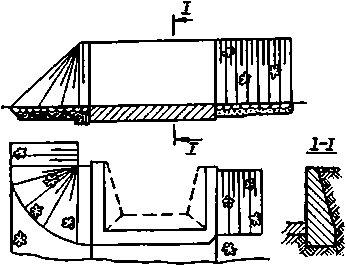

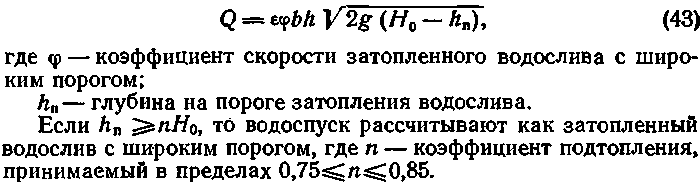

Водосбросный канал, как правило, трассируется от уровня воды в водохранилище в обход плотины по одному из береговых склонов долины и сопрягается с дном балки или с уровнем воды нижнего бьефа реки, на которой сооружается плотина (рис. 17). Во избежание подмыва низового откоса, когда водосбросный канал направлен в соседнюю балку, приток реки, овраг или в низину, паводковые расходы должны сбрасываться ниже плотины, т. е. значительно удаляться от нее.

Рис. 17. Водосбросный канал: а — план; б — поперечный разрез; 1— водосбросный канал; 2 — земляная плотина; 3 — гребень плотины; Макс УВ — максимальный уровень воды; НПУ — нормальный подпорный уровень воды; УНБ — уровень нижнего бьефа.

Подобные каналы широко применяются при сооружении небольших водохранилищ сельскохозяйственного назначения с общим падением водосбросного тракта до 4 м.

Водосброс канала начинается и заканчивается расширенным сечением в виде раструба, чем обеспечивается плавный и спокойный вход и выход воды. Входная воронка должна иметь длину — (2,0—3,0) b, ширину — (2,0—3,0) b, где b — ширина канала по дну. Выходную воронку устраивают с расширением в плане под углом 20° к оси канала. Выходную часть канала укрепляют по всей длине каменной наброской в плетневых клетках, каменным мощением, фашинами или другими местными материалами.

При повороте канала наименьший радиус закругления принимают R≥B, где В — ширина канала по урезу воды.

Водосбросные сопрягающие сооружения — быстротоки устраивают в местах сосредоточенных уклонов местности для пропуска паводковых расходов при больших скоростях воды.

Водосбросы-быстротоки сооружают из камня, бетона, железобетона и других местных строительных материалов.

В плане быстротоки бывают прямолинейными и криволинейными, т. е. с наклоном в сторону центра поворота. Форма поперечного сечения чаще всего прямоугольная и реже трапецеидальная, с коэффициентом откоса не менее m=1.

Основными элементами быстротока являются водоподводящий канал, входная часть, порог, лоток, успокоитель и отводящий канал.

В случае, когда повышение уровня воды верхнего бьефа водохранилища недопустимо по условиям эксплуатации, порог водослива и дно водоподводящего канала закладывают на отметке, устанавливаемой гидравлическим расчетом, обеспечивающей пропуск максимального расхода через быстроток без повышения нормального подпорного уровня (НПУ) в водохранилище. В таких случаях для поддержания повышения нормального подпорного уровня на пороге быстротока устанавливают затворы.

Пол бетонного лотка устраивают в виде плиты толщиною 0,3—0,7 м. По длине лоток быстротока разрезают поперечными температурными швами через 4—20 м в зависимости от климатических условий и толщины облицовки. Толщину флютбета быстротока и размеры поперечного сечения боковых стенок лотка, имеющих вид подпорных стенок, определяют статическими расчетами. Быстротоки можно устраивать сборной конструкции из секций простых сечений, замоноличиваемых на месте работ. В связи с тем, что скорости на быстротоках достигают 15 м/с, облицовку выполняют очень тщательно. Иногда откосам и дну быстротока придают большую шероховатость, значительно уменьшающую скорость течения.

Ширину быстротока определяют гидравлическим расчетом по максимальному расходу и заданной глубине воды на пороге. Следует иметь в виду, что при значительных скоростях (более 5 м/с) происходит аэрация воды в быстротоке, в результате чего поток занимает большую площадь сечения и, следовательно, большую глубину, поэтому это явление необходимо учитывать при определении глубины лотка быстротока. Гидравлически рассчитывают также построение кривой спада и определяют условия затопления струи. Быстроток сопрягается с нижним бьефом плотины затоплением прыжка при помощи водобойного колодца или других конструкций гасителей энергии водотока.

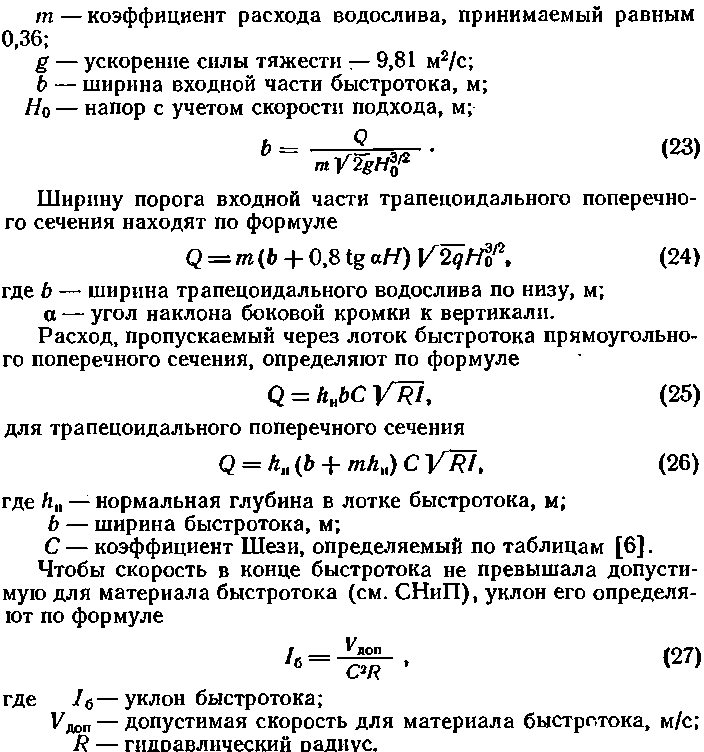

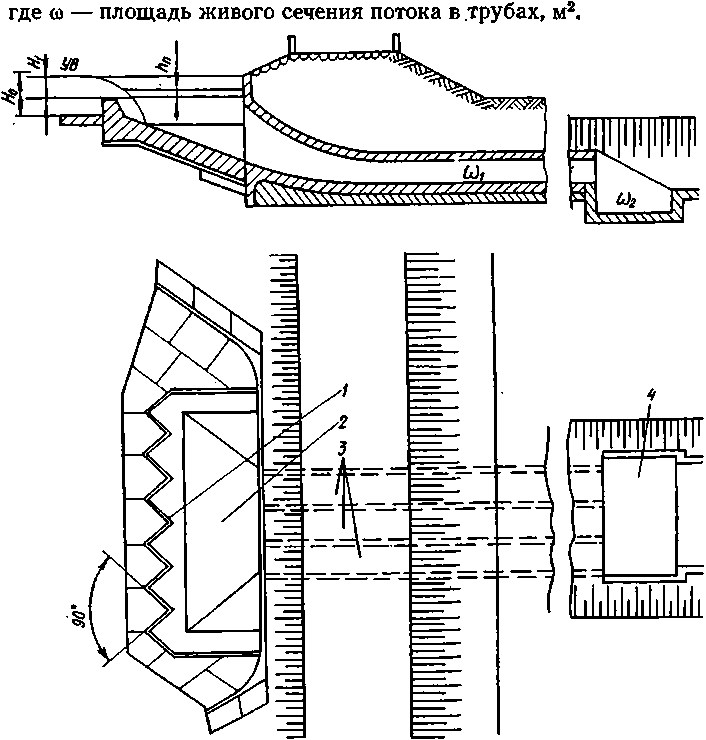

Рис. 18. Быстроток с застенным дренажем:

а — фасад; б — продольный разрез; в — план; 1 — входная воронка; 2 — служебный мостик; 3 — швы; 4 — успокоитель; 5 — Г-образная водобойная стенка с отверстиями в верхней плите; 6 — подошва стен; 7 — дрена; 8 — смотровые колодцы; 9—подготовка основания.

Вследствие большой разницы отметок уровней перед быстротоком и после него фильтрационная вода, движущаяся с верхнего бьефа в нижний вдоль быстротока, может создать в нижней части опасное взвешивающее давление, поэтому для уменьшения фильтрационного давления в нижней части быстротока устраивают застенный дренаж, который обычно состоит из перфорированных труб диаметром 5—10 см с обсыпкой из песчано-гравелистого грунта толщиной 15—20 см.

На рис. 18 показана схема быстротока с застенным дренажем.

Ширину порога входной части быстротока прямоугольного поперечного сечения определяют по формуле водослива с широким порогом

![]() (22) где Q — максимальный расход, м3/с;

(22) где Q — максимальный расход, м3/с;

Скорость может быть уменьшена за счет повышения шероховатости дна быстротока путем втапливания в бетон отдельных крупных камней, выступающих на поверхности лотка, или устройством специальных ребер шероховатости по дну в виде одиночного или двойного зигзага и по стенкам быстротока в виде нормальных брусков комбинированной шероховатости. Скорость течения при этом на быстротоке резко уменьшается и сопряжение с нижним бьефом упрощается. На рис. 19 изображен быстроток с гасителем, широко применяемым в ирригационном строительстве.

Водосбросное сооружение, сопрягающее два безнапорных участка водного потока, расположенных на разных уровнях, при значительных уклонах сбросной части водосброса и слабых грунтах основания целесообразно устраивать в виде многоступенчатого перепада, разрез которого показан на рис. 19. Гашение энергии здесь происходит на каждой ступеньке, поэтому длина перепада должна быть достаточной для гашения энергии струи воды, упавшей с вышележащей ступеньки.

Водосбросы-перепады так же, как и быстротоки, состоят из водоподводящего канала, входной части, порога, собственно перепадов, выходной части и водоотводящего канала. Автоматический сброс паводковых вод, допускающий повышение уровня воды в водохранилище, позволяет закладывать порог на отметке нормального подпорного уровня (НПУ).

Рис. 19. Быстроток с гасителем:

а — продольный разрез; б — план; 1 — затворы; 2 — порог; 3 — лоток; 4 — водобойный колодец; 5 — расщепитель; 6 — зубья; 7 — водобойная стенка.

Если нельзя повысить уровень в водохранилище, на пороге водосброса-перепада устанавливают затворы. При. выборе трассы водосброса-перепада необходимо стремиться к тому, чтобы высота и длина ступеней были ограничены минимальными объемами земляных выемок. При высоте стенки падения от 2 до 2,5 м, толщину днища водобойных колодцев принимают соответственно от 0,5 до 0,7 м. Устойчивость стенок перепада рассчитывают так же, как и подпорных стенок.

Ширину входной части перепада и глубину воды над порогом водослива в начале второй ступени определяют гидравлическим

Для перехвата и отвода фильтрационного потока, возникающего вследствие большого перепада уровней, в водосбросах-перепадах устраивают застенный дренаж.

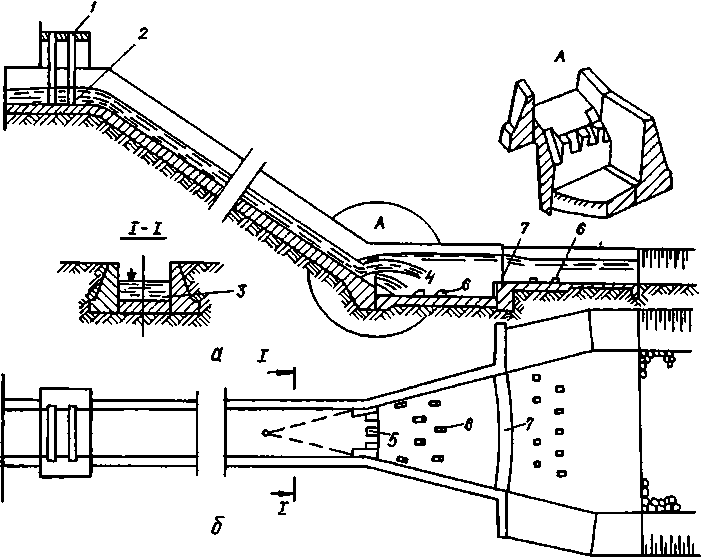

Консольный перепад, т. е. быстроток, нижняя часть которого опирается на глубоко погруженные в грунт опоры, образуя с ними горизонтальную консоль, устраивают в конце водосбросного земляного канала на участке сосредоточенного падения. Опоры сооружают, главным образом, из железобетона, бетона и реже из дерева (рис. 20). При постоянных расходах консоль устраивают с обратным уклоном, создавая тем самым условия для большого отлета струи от опор, а следовательно, и удаления от них воронки размыва. Обычно длина консоли 2—4 м. Вода, падая с консоли, размывает грунт и образует воронку размыва, которая углубляется и расширяется до тех пор, пока энергия струи не будет погашена. При легкоразмываемых (илистых или песчаных) грунтах консольные перепады из-за размыва воронки больших размеров сооружать не рекомендуется. Гидравлический расчет консольных перепадов производится по тем же формулам, что и быстротоков.

Рис. 20. Железобетонный консольный перепад:

a — разрез по оси; б — вид с нижнего бьефа; в — план; 1 — служебные мостики; 2 — консоль; 3 — трамплины; 4 — крепление; 5 — слив.

Практикой строительства доказано, что в местах устройства водосбросных сооружений при прочных малоразмываемых грунтах сооружение консольного перепада значительно дешевле, чем устройство перепадов и быстротоков. Следует иметь в виду, что воронка в прочных грунтах через несколько лет эксплуатации прекращает размываться и размеры ее размыва стабилизируются. Если установившиеся размеры воронки не наносят ущерба народному хозяйству, укреплять берег и дно нет смысла, так как это связано со значительными затратами средств и материалов.

Сифонные водосбросы относятся к трубчатому криволинейному очертанию с погруженными во время работы входным и выходным отверстиями под уровень воды. Они расположены в вертикальной плоскости с возвышением в средней части над уровнем верхнего бьефа. Чаще всего сифоны выполняют из железобетона в виде сборных конструкций и реже из металла. Входную часть сифона (козырек) (рис. 21) делают расширенной для обеспечения более плавного подхода воды и заглубленной на 0,7—1,0 м под уровень для предупреждения захвата воздуха и мусора под козырек. На уровне водослива в козырьке сифона устраивают воздушные отверстия общей площадью 2—10% от поперечного сечения входного сифонного отверстия. При повышении уровня выше водослива вода начинает проходить по сифону и заполняет водобойный колодец в конце сифона, разобщая полость сифона с наружным воздухом снизу. В верхнем бьефе поднявшийся уровень воды затапливает воздушные отверстия и тем самым разобщает полость сифона с наружным воздухом сверху.

Рис. 21. Сифонный водосброс:

1 — козырек; 2 — воздушное отверстие; 3 — гребень сифона; 4 — водобойный колодец; НПУ — нормальный подпорный уровень; УВНБ — уровень воды нижнего бьефа; УВВБ — уровень воды верхнего бьефа.

Переливающаяся через водослив струя воды постепенно отсасывает воздух; вследствие разряжения расход постепенно увеличивается и, когда величина вакуума достигнет высоты трубы сифона над водосливом при поднятии уровня верхнего бьефа над отметкой гребня водослива на 0,15—0,20 м, сифон внезапно включается (зарядка) в работу полным сечением. При снижении уровня верхнего бьефа обнажаются воздушные отверстия в козырьке сифона, вследствие чего сифон прекращает работать (разрядка).

Следовательно, сифонный водосброс относится к водосбросам автоматического действия. Вакуум, допустимый в сифоне, не должен превышать 8,0—8,5 м вод. ст.

Сифоны обладают большей удельной пропускной способностью, чем открытые водосбросы. При больших расходах обычно ставят несколько сифонов сравнительно небольшого размера (батарея сифонов), у которых отметки верха водосливов разнятся на 5—10 см, вследствие чего сифоны включаются в работу последовательно. Сначала включается сифон с водосливом на отметке нормального подпорного уровня, потом с водосливом, отметка которого выше на 5 см и т. д. Выключение сифонов происходит постепенно, по мере обнажения воздушных отверстий из-под уровня воды верхнего бьефа.

Последовательное включение и выключение батареи сифонов способствует постепенному нарастанию и спаду паводка, а также уменьшению большой волны пропуска в нижнем бьефе.

Гидравлически сифон рассчитывают по формуле

![]() (35)

(35)

μ — коэффициент расхода равный 0,65—0,85; ω — площадь выходного сечения, м2; Н0 — полный напор с учетом скорости подхода.

В случае необходимости увеличения пропускной способности водосбросных сооружений можно построить сифонный водосброс после сооружения плотины.

Основным недостатком сифонного водосброса является возможность замерзания воды над козырьком в воздушных отверстиях, а также сложные и весьма затруднительные условия работы при осмотре закрытых форм конструкций сифона.

Трубчато-ковшовые водосбросы состоят из входной части напорных труб и устройств для гашения энергии в виде водобойных колодцев или водобойных стенок (рис. 22). Кромку порога водослива входной части водосброса устраивают по типу незатопленного водослива практического профиля большой ширины с подходом воды с торца и боков. Торцевой части водослива придают зигзагообразную форму с углом между линиями зигзагов равным 90°. Если отметка верха водослива расположена на отметке нормального подпорного уровня, водосброс будет автоматического действия, а если ниже, то это будет управляемый водосброс. Для поддержания необходимого уровня воды в водохранилище перед входом в трубы устанавливают затворы. У водосбросов автоматического действия устраивают пазы для шандор, которыми перекрывают отверстия труб во время ремонта, а также на зимний период для защиты грунта вокруг труб от промерзания, что может привести к аварии всего сооружения.

Трубчато-ковшовые водосбросы выполняют из бетона и железобетона. Трубы укладывают на подготовку из тощего бетона толщиной 0,2—0,4 м.

С целью предупреждения возникновения сосредоточенной фильтрации вокруг труб укладывают глину или глинобетон; стыкуют трубы посредством муфт и уплотняющих резиновых колец.

Ширину водослива трубчато-ковшового водосброса определяют по формуле незатопленного водослива с широким порогом

![]() (36)

(36)

где т — коэффициент расхода, принимаемый в зависимости от формы поперечного сечения водослива (от 0,36 до 0,46).

Для определения скорости в трубах необходимо знать суммарную площадь поперечного сечения всех труб, тогда скорость

![]()

(37)

Рис. 22. Трубчато-ковшовый водосброс

1 — входная часть водосброса; 2 — ковш; 3 — напорные трубы; 4— водобойный колодец.

Зная площадь каждой отдельной трубы, легко определить их количество.

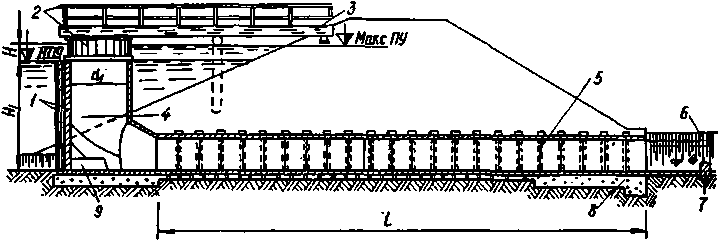

Башенный водосброс представляет собой круглую вертикальную башню, сопрягающуюся с горизонтальной водоотводной трубой круглого сечения. Сооружают башню из бетона или железобетона, реже из камня и кирпича. Иногда башня и труба бывают прямоугольного сечения. Устанавливают башенный водосброс в теле плотины или в берегах. Водоотводную трубу устраивают из железобетонных труб, уложенных на бетонном основании. Отметка водосливного гребня башни (стенки башни) должна соответствовать отметке нормального подпорного уровня воды в водохранилище (рис. 23).

Рис. 23. Башенный водосброс:

1 — пазы для щитков; 2 — металлическая решетка; 3 — служебный мостик; 4 — башня; 5— отводная труба; 6 — отводной канал; 7 — водобойная стенка; 8 — бетонные основания; 9 — донное отверстие; Макс ПУ — максимальный подпорный уровень.

Повышение уровня воды в водохранилище вызывает перелив воды через стенки башни, поэтому башенный водосброс является водосбросом автоматического действия. В нижнем бьефе, в конце водоотводной трубы, при слабых грунтах основания, сооружают гасители энергии потока в виде водобойных колодцев, водобойных стенок и т. д. Во избежание попадания в ствол башни различных плавающих предметов (льда, бревен, торфа и пр), по периметру верха башни устанавливают прочную металлическую решетку высотой на 0,5 м выше максимального уровня воды в водохранилище.

У основания башни для полного опорожнения водохранилища обычно устраивают донное отверстие, перекрываемое плоскими (деревянными или металлическими) затворами. Служебный мостик, соединяющий гребень плотины или береговой подход с верхом водосброса, служит для осмотра и ремонта башни.

Внутренний диаметр башни определяют по формуле

![]()

(38)

где т — коэффициент расхода для водослива с тонкой стенкой принимается приближенно 0,40;

Н — напор на гребне башни, равный разности отметок уровня воды при расчетном расходе и нормальном подпорном уровне (НПУ), м.

Площадь поперечного сечения водоотводной трубы

![]()

(39)

где z — напор в трубе, м;

μ — коэффициент расхода трубы.

При затопленном выходном отверстии водоотводной трубы напор в трубе z равен разности отметок уровней воды верхнего и нижнего бьефов, при незатопленном выходном отверстии — разности отметок уровня верхнего бьефа и оси водоотводящей трубы.

Коэффициент расхода трубы определяется по формуле

![]()

где ε— коэффициент сопротивления при входе, принимаемый при плавном входе в трубу 0,2, при заостренной кромке — 0,5;

λ — коэффициент сопротивления по длине трубы, принимаемый равным 0,025;

I — длина трубы, м.

Водоспуски отличаются от водосбросных сооружений главным образом тем, что через них можно не только сбросить избыток паводковых вод, но и выпустить воду из водохранилища полностью или до любого заданного уровня. Кроме того, ими можно регулировать расход воды для орошения, обводнения, водоснабжения, лесосплава, рыбоводства, использования гидроэнергии, санитарных пропусков и т. д. Водоспуски устраивают в теле плотины, реже в берегах и располагают в пониженной части долины на плотном материке.

Низкое расположение водоспуска по отношению к рельефу местности связано с необходимостью полного опорожнения водохранилища от воды и пропуска строительных расходов.

По конструкции водоспуски бывают открытыми и закрытыми (трубчатыми).

Открытый водоспуск представляет собой глубокое водопропускное отверстие в прорезах земляной плотины, размещенное в наиболее пониженных точках тальвега, ручья или речки и перекрытое затворами до отметки, равной нормальному подпорному уровню воды в водохранилище.

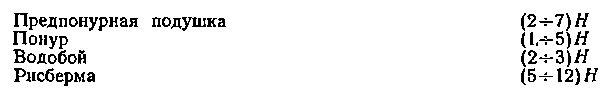

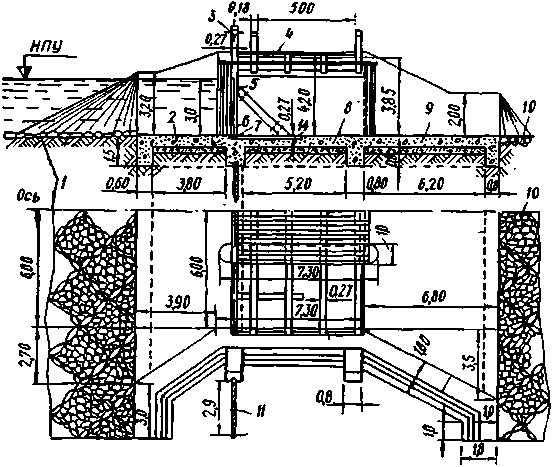

Рис. 24. Открытый водоспуск:

- — береговой устой; 2 — контрфорс; 3 — бык; 4 — водобой; 5 — рисберма; 6— мост; 7 — стойки и затворы; 8 — понур; 9 — предпонурная подушка.

На рис. 24 в аксонометрической проекции представлен открытый бетонный водоспуск. Открытые водоспуски чаще всего применяют при плотинах высотой до 6 м, с напором на пороге 3—5 м. В тех случаях, когда производство работ затруднено притоком русловых поверхностных или грунтовых вод, водоспуск сооружают в стороне от русла, на прочном грунте с последующим устройством водоподводного и водоотводного каналов. За водоспуском при нескальных грунтах основания устраивают гасители гидравлической энергии воды в виде водобойных колодцев с зубьями системы Ребока, водобойных стенок и т. д. Скальные основания, на которых возведено водоспускное сооружение, в большинстве случаев не требуют дополнительного крепления, так как действие водоспуска по сбросу паводковых вод бывает кратковременным.

Водоспуск состоит из устоев, днища-флютбета, промежуточных опор-быков, стоек, затворов, служебного мостика и подъемных механизмов. Строят его из камня, бетона и железобетона, реже из дерева.

Рис. 26. Береговой устой в виде раструба с обратной стенкой.

Рис. 25. Береговой устой с обратными стоками.

Рис. 27. Береговой устой с конусом и обратной стенкой.

Устои чаще всего устанавливают с обратными стенками (рис. 25) в виде раструба (рис. 26) или с обратной стенкой и конусом (рис. 27). Расстояние между устоями является отверстием водоспуска. Устои, сопрягаясь непосредственно с берегами или с телом земляной плотины, воспринимают с внешней стороны давление земли, а с внутренней — давление воды во время пропуска максимальных расходов. Устойчивость устоев рассчитывают так же, как и подпорных стенок.

Водоспуск сопрягается с подводным и отводным каналами в виде раструба. Передней грани быка со стороны верхнего бьефа придают обтекаемую форму полуциркульного или криволинейнозаостренного очертания. Пролеты между береговыми устоями и быками в зависимости от размеров затворов части уменьшаются путем установки промежуточных постоянных и съемных стоек (деревянных или металлических). Если через пролеты предусматривается пропуск льда, то съемные стойки заблаговременно снимают, а и лед пропускают в нижний бьеф. Ширина пролета в условиях ледохода на реках УССР должна быть не менее 12 м. Флютбет (фундамент) является ответственной частью водоспуска, так как от его прочности зависит устойчивость всего сооружения.

Следует иметь в виду, что при закрытых отверстиях водоспуска вода под напором Н стремится найти выход в нижний бьеф, просачиваясь в порах грунта основания, т. е. под флютбетом. Если по пути фильтрации под флютбетом напор не будет полностью погашен, то при выходе в нижний бьеф вода будет иметь скорость, при которой в некоторых случаях может вымыться грунт из-под фундамента. Для уменьшения напора фильтрующей воды и во избежание вымывания грунта основания водоспуска необходимо, чтобы путь воды был достаточной длины.

Фильтрационное давление создается под флютбетом фильтрующей водой, а взвешивающее возникает в результате погружения флютбета под уровень воды нижнего бьефа; и то и другое направлено снизу вверх. Если вода в нижнем бьефе отсутствует — взвешивающего давления не будет. Флютбет своим покрытием защищает грунт основания от размыва при пропуске потока воды через водосбросное отверстие водоспуска из верхнего бьефа в нижний; он также воспринимает и передает на грунт горизонтальное давление воды, стремящееся сдвинуть водоспуск в сторону нижнего бьефа.

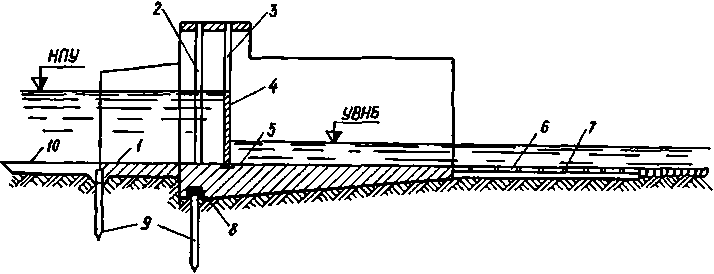

Флютбет, образуя ложе для проходящего через сооружение потока, обычно состоит из водонепроницаемых понура, водобоя и водопроницаемой рисбермы (рис. 28).

Длину частей флютбета на пороге водоспуска принимают по опыту, в зависимости от напора Н:

Понурная часть водоспуска в большинстве случаев состоит из собственно понура и глинобетонной предпонурной подушки, являющейся его продолжением в сторону верхнего бьефа и служащей для увеличения пути фильтрации и плавного сопряжения понурной части с дном реки. Толщину предпонурной подушки принимают в пределах 0,7—1,0 м.

Основное назначение понура — укрепление русла перед водобоем от размыва наземным потоком, а также удлинение пути фильтрации под флютбетом. Толщина понура принимается конструктивно от 0,5 до 0,7 м, поскольку давление воды сверху и снизу будет почти одинаковым.

Водобой воспринимает горизонтальные усилия от давления воды, передаваемые через затворы, опорные стойки и красный брус, удары падающей воды при переливе через затворы или шандоры, а также частично погашает энергию наземного потока и образует безопасные условия для фильтрационного подземного потока.

Рис. 28. Схема флютбета:

1— понур; 2—паз для шандор; 3 — паз для затвора; 4 — затвор; 5 — водобой; 6 — рисберма; 7 — обратный фильтр; 8 — битумная шпонка; 9 —шпунт; 10 — предпонурная глиняная подушка; НПУ — нормальный подпорный уровень; УВНБ — уровень воды нижнего

Рисберма является переходной частью от водобоя к естественному руслу реки ниже водоспуска, она должна быть устойчива против размыва поверхностным и фильтрационным потоком, поэтому ее укрепляют водопроницаемой одеждой, так как в пределах рисбермы подземный фильтрационный поток смыкается с нижним бьефом. Благодаря расширяющейся нижней части водоспуска, где поток растекается, скорости наземного потока на рисберме плавно переходят от повышенных скоростей в конце водобоя к бытовым в конце рисбермы. Крепят рисберму каменной наброской в плетневых клетках из фашинных тюфяков, пригруженных крупным камнем или бетонными плитами с отверстиями для выхода фильтрующей воды из-под флютбета. Крепление зависит от высоты слоя переливающейся воды и скоростей течения на рисберме. Для повышения устойчивости грунта против размыва фильтрационным потоком под крепление рисбермы устраивают обратный фильтр, который одновременно действует и в качестве водопроницаемой пригрузки против выпирания грунта.

Рисберма должна обладать усиленной шероховатостью и быть достаточно гибкой: шероховатость способствует гашению энергии потока, а гибкость конструкции предохраняет русло водотока от размыва.

Длину пути фильтрации под флютбетом увеличивают путем забивки шпунта в начале понура (понурный шпунт) и в начале водобоя (королевый шпунт) с расстоянием между ними не менее суммы длины смежных шпунтов. Шпунты бывают деревянные с глубиной забивки до 5 м, железобетонные с глубиной погружения до 10—15 м и металлические с погружением на глубину до 20 м.

Длину подземного контура и толщину флютбета определяют гидротехническими расчетами, самым простым из которых является метод линейной контурной фильтрации (рис. 29).

Рис. 29. Схема к гидротехническому расчету флютбета:

а — схема флютбета; б — эпюра фильтрационного давления на флютбет; в — эпюра давлений на горизонтальные участки флютбета.

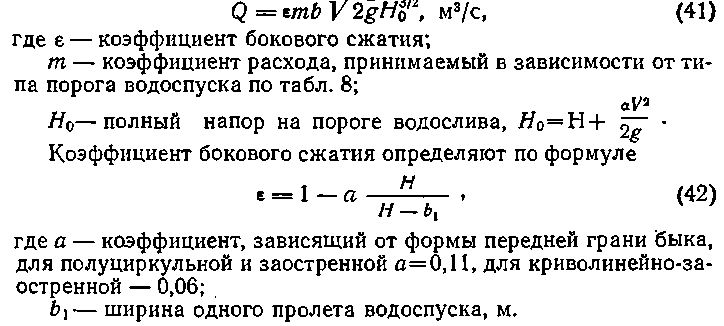

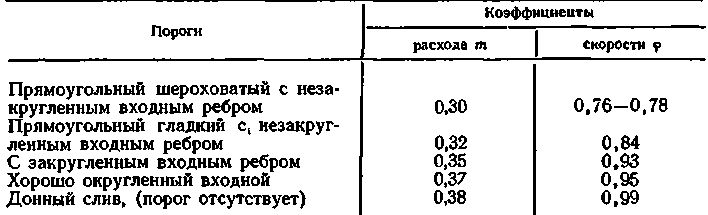

Гидравлический расчет водоспуска производят по формулам незатопленного или затопленного водослива с широким порогом. Ширину водоспуска при незатопленном водосливе определяют по формуле

Таблица 8

Если водоспуск однопролетный и для перекрытия отверстия установлены только стойки, коэффициент бокового сжатия ε можно принимать равным 0,85—0,95.

При затопленном водосливе ширина водоспуска равна

Значения φ в зависимости от типа порога приведены в табл. 8.

На рис. 30 показан в трех проекциях каменно-бетонный водоспуск с плоскими затворами (щитами).

Трубчатые водоспуски необходимы для опорожнения водохранилища, водохозяйственных мероприятий (орошения, обводнения, гидроэнергетики), сброса избыточных паводковых вод в нижний бьеф, а также для пропуска строительных расходов.

Трубчатые водоспуски располагают обычно в плотине в плотном грунте основания, поскольку в теле плотины могут быть значительные осадки, вызывающие в большинстве случаев разрыв или поломку труб. Поэтому более надежно трубы следует располагать внутри железобетонной галереи, которая используется в период строительства также для пропуска строительных расходов.

Трубы водоспусков при диаметре до 1 м изготавливают из чугуна и железобетона, а при больших диаметрах — из железобетона и стали. В условиях эксплуатации трубы работают как напорные. Подходную часть устанавливают за пределами верхового откоса плотины или врезают в откос его, предварительно закрепив ее бетонными плитами (рис. 31). Входную часть трубы делают раструбной и перекрывают металлической решеткой для защиты от попадания в трубы крупных предметов.

В выходной части трубы предусматривают задвижку для открытия или закрытия водоспуска, а также водобойный колодец для гашения энергии воды, выходящей из трубы. Для устранения фильтрации вокруг стыков звеньев труб располагают железобетонные диафрагмы диаметром не менее двух диаметров труб.

Рис. 30. Каменно-бетонный водоспуск:

1 — предпонурная подушка; 2 — понур; 3 — ворота для подъема затворов; 4 — мост; 5 — затворы; 6 — стойка с подкосом; 7 — красный брус;

8 — водобой; 9 — слив; 10 — рисберма; 11 — шпунт.

Рис. 31. Трубчатый водоспуск:

1 — металлическая решетка; 2 — стальная или чугунная труба; 3 — крепление верхнего откоса; 4 — слой глины; 5 — диафрагма; 6 — задвижка; 7 — водобойный колодец.

По всей длине трубы обкладывают слоем глины или глинобетона толщиной 25—30 см.

Если предполагается большой расход воды через водоспуск, то вместо одной трубы укладывают несколько труб подряд, с расстоянием между ними не менее диаметра трубы.

Гидравлический расчет трубы при незатопленном выходном отверстии производят по формуле

где μ — коэффициент расхода [5], значение которого определяют по формулам, приведенным в литературе по гидравлике;

Н—напор, равный разности отметок уровня верхнего бьефа и оси трубы, м;

Ζ — напор, равный разности отметок верхнего и нижнего бьефов, м.